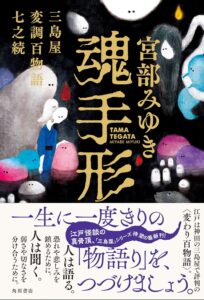

小説「魂手形 三島屋変調百物語七之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの人気シリーズ「三島屋変調百物語」の第七弾となるこの作品、今回も江戸の町で語られる不思議な話、怖い話、そして少し切ない話が詰まっています。前作から引き続き、聞き手は三島屋の次男坊、富次郎が務めます。

小説「魂手形 三島屋変調百物語七之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの人気シリーズ「三島屋変調百物語」の第七弾となるこの作品、今回も江戸の町で語られる不思議な話、怖い話、そして少し切ない話が詰まっています。前作から引き続き、聞き手は三島屋の次男坊、富次郎が務めます。

このシリーズは、語り手が胸の内に秘めた体験を語り捨て、聞き手がそれを聞き届けるという形式が特徴的ですよね。訪れる人々が抱える”変調”な物語は、時に人の心の奥底を映し出し、時にこの世ならざるものの存在を感じさせます。本作「魂手形 三島屋変調百物語七之続」でも、三者三様の語り手が富次郎のもとを訪れ、それぞれの物語を紡いでいきます。

この記事では、まず「魂手形 三島屋変調百物語七之続」に収録されている三つの物語、「火焔太鼓」「一途の念」「魂手形」の概要をお伝えします。その後、物語の核心に触れる内容も含めながら、それぞれの物語を読んだ私の詳しい思いや考えを、たっぷりとお話ししていきたいと思います。シリーズファンの方はもちろん、これから読んでみようかなと考えている方の参考になれば嬉しいです。

小説「魂手形 三島屋変調百物語七之続」のあらすじ

「魂手形 三島屋変調百物語七之続」は、江戸は神田にある袋物屋「三島屋」で続けられている”変わり百物語”を描くシリーズの七作目です。初代聞き手のおちかから役目を引き継いだ次男の富次郎が、訪れる人々の不思議な体験談に耳を傾けます。本作には三つの物語が収録されています。

一つ目の「火焔太鼓」では、ある藩の勤番武士、中村新之助が語り手として登場します。彼の国元には、どんな大火事をも鎮めてしまうという不思議な力を持つ”大太鼓様”が祀られていました。しかし、その太鼓が壊れてしまったことをきっかけに、新之助は太鼓に隠された驚くべき秘密、そして藩が守ってきた因習を知ることになります。人の信仰や共同体の持つ力が、時に恐ろしい側面を見せる物語です。

二つ目の「一途の念」の語り手は、富次郎が行きつけにしている団子屋の屋台で働く娘、おみよです。ある日、「おっかさんがようやく死ねた」と涙ながらに語るおみよ。彼女の母親、お夏の身に起こった悲劇と、その背景にある一途な想いが、富次郎の前で静かに語られます。家族の幸せを願う強い念が引き起こした、切なくもやるせない出来事が胸を打ちます。

三つ目の表題作「魂手形」では、吉富という老人が自身の子供時代の不思議な体験を語ります。彼の実家は木賃宿「かめ屋」を営んでいました。ある日、宿に痩せ細り肌が黒く焦げたような男、七之助がやってきます。七之助はこの世ならざるものが見える力を持っており、吉富は彼との出会いを通じて、人の魂やそれを導く存在について知ることになります。温かい人情と、少し不気味な世界が交差する物語です。

小説「魂手形 三島屋変調百物語七之続」の長文感想(ネタバレあり)

「魂手形 三島屋変調百物語七之続」、今回もじっくりと読ませていただきました。三島屋シリーズは、毎回どんな話が語られるのか、そして聞き手である富次郎がどう受け止めるのか、本当に楽しみなんですよね。本作も期待を裏切らない、読み応えのある三編が揃っていました。

まず、全体的な印象としては、これまでの巻に比べて少しボリュームが抑えめかな?と感じました。収録されている話数が三編ということもありますが、ページ数も少しコンパクトになっていますね。でも、その分、一つ一つの物語が凝縮されていて、読後感はしっかりとしていました。さくっと読める手軽さもありつつ、心に残る重みもある、そんなバランスが絶妙だと感じます。

そして、嬉しいニュースもありましたね!初代聞き手のおちかさんに赤ちゃんが!シリーズを通して彼女の辛い過去や苦悩を見てきただけに、勘一さんと結ばれて幸せを掴み、さらに新しい命を授かったというのは、読者としても本当に嬉しい出来事です。物語の本筋とは少し離れたところでの出来事ですが、こうしたキャラクターたちの人生が続いていく様子が描かれるのも、シリーズものの醍醐味ですよね。

さて、ここからは各話について、物語の核心に触れながら詳しく感想を述べていきたいと思います。

①「火焔太鼓」

語り手の中村新之助、なかなかの美丈夫だそうですね。彼が語る国元の”大太鼓様”の話。最初は、火事を喰らう太鼓なんて、なんて頼もしいんだろう、まるで土地を守る守り神みたいだな、なんて思っていました。太鼓が壊れ、その秘密が明かされていく過程は、ミステリーのようで引き込まれました。

しかし、その秘密…ぬし様の爪、そして”ぬし様”そのものの正体が明らかになるにつれて、物語は一気に不気味な様相を呈してきます。人々の安寧のために、誰かが犠牲となり、異形のものへと成り果て、祀り上げられている。その事実が、なんとも言えず恐ろしいと感じました。火事という抗えない災厄から逃れるために、人々が生み出してしまったシステム。それは合理的なようでいて、どこか歪んでいます。

特に衝撃的だったのは、新之助のお兄さん、柳之助の選択です。彼は自ら次の”ぬし様”になることを志願したわけですが、その自己犠牲の精神を、私は素直に「立派だ」とは思えませんでした。もちろん、藩や民を守るためという大義があったのでしょう。でも、人間としての生を捨ててまで守らなければならないものとは何なのか、考えさせられました。最初に”ぬし様”になった人も、もしかしたら元は普通の人間だったのかもしれない、そう思うと、この因習の根深さにぞっとします。

この物語で怖いのは、超自然的な存在そのものよりも、それを維持しようとする人間の側の論理や、共同体の圧力なのかもしれません。新之助自身はその因習から距離を置いて江戸で暮らしているようですが、国元では今もそれが続いているのかと思うと、複雑な気持ちになります。ファンタジーのような始まりから、人間の業のようなものを見せつけられる、後味の悪い、しかし印象深い一編でした。

②「一途の念」

この話は……辛かったですね。本当に。読み終わった後、しばらく言葉が出ませんでした。団子屋のおみよちゃん、富次郎も少し気があるような描写がありましたけど、彼女が背負ってきたものが、あまりにも重すぎます。

お母さんであるお夏の人生。夫である伊佐治への深い愛情と、彼を裏切らざるを得なかった状況。そして、その結果生まれた子供たち。料理人である伊佐治が、自分の子ではないかもしれない子供たちを、それでも自分の子だと信じ、あるいは信じようとしながら育てていく姿。お夏が、子供たちの顔を見るたびに、どんな思いを抱えていたのか。想像するだけで胸が締め付けられます。

特に、伊佐治が亡くなった後、お夏が自分の目を潰そうとする場面。その行動の意味を知った時、彼女の絶望の深さに打ちのめされました。見たくない現実、知りたくない真実から目を背けたいという、痛切な叫びのように感じられました。子供たちの顔が、もし父親である伊佐治に似ていたとしたら、それはお夏の「そうであってほしい」という強い願いと、伊佐治の「そうだと信じたい」という奇跡を願う気持ちが、何か不思議な力となって現れたのかもしれません。まるで、現実を塗り替えるほどの強い「念」がそこにあったかのようです。

宮部さんがインタビューで、元々はコメディのつもりだったと語っていたそうですが、どうしてこんなにも悲劇的な物語になったのか…。でも、だからこそ、人の心の複雑さや、どうしようもない運命の残酷さが、深く描かれているのだと思います。唯一の救いは、子供たちが健やかに育っていること、そして伊佐治が真実を知らずに(あるいは気づいていても受け入れて)世を去れたことでしょうか。そして、おみよが百物語で語り捨てることで、少しでも心が軽くなっていればと願わずにはいられません。富次郎の淡い恋心は、まあ、仕方ないですね…。

③「魂手形」

表題作でもあるこの話、私は三編の中で一番好きでした。語り手の吉富おじいちゃんの子ども時代のエピソード。木賃宿「かめ屋」という舞台設定も、なんだか江戸の日常が感じられて良いですよね。

まず、吉富少年の境遇が少し可哀想で…。実のおばあちゃんからの扱いは辛いものがありますが、そこで登場するのが義理のお母さん、お竹さん!このお竹さんが本当に良いキャラクターなんです。言葉遣いは少し荒っぽいけれど、義理の息子である吉富を心から大切に思っていて、虐待するおばあちゃんに啖呵を切る場面は、読んでいてスカッとしました。その後、この世ならざるものが吉富に近づいた時も、身を挺して守ろうとする姿には、胸が熱くなりました。血の繋がりだけではない、強い絆を感じさせてくれます。

そして、謎のお客、七之助。彼は「魂手形」を持つ、いわば魂の案内人のような存在。この世に未練を残して彷徨う魂を、あるべき場所へと導く役目を担っているようです。でも、彼は決して冷徹な仕事人ではなく、とても情が深い人物として描かれています。彷徨う魂である水面(うわばみ)の話に耳を傾け、その無念を晴らす手助けをする。その過程で、吉富少年もまた、純粋な心で水面の魂に寄り添います。

この物語は、怖いというよりも、切なくて温かいゴーストストーリーという印象です。彷徨う魂にも事情があり、それを理解し、救おうとする人々の優しさが心に沁みます。七之助のような「魂手形」を持つ人々の存在や、彼らの組織のようなものも示唆されていて、今後のシリーズ展開への興味も掻き立てられました。彼らがまた登場することはあるのでしょうか。

しかし、読後感の良いこの物語の最後に、不穏な影が差します。あの”商人”と名乗る謎の人物の登場です。彼は、これまでのシリーズにも時折姿を見せ、不吉な雰囲気を漂わせてきました。まるで、人の心の隙間に入り込み、不幸をもたらす存在のようです。彼がおちかの周辺を嗅ぎまわっているような描写もあり、せっかく幸せを掴んだおちかに、また何か不幸が降りかかるのではないかと、心配でなりません。富次郎、しっかりおちかを守ってくれよ!と、思わず声をかけたくなります。

このシリーズが、単なる怪談集めから、少しずつ大きな物語へと動き出しているのを感じます。富次郎やおちかと、あの謎めいた”商人”との対決が、最終的な着地点になるのでしょうか。個人的には、怪談の持つ、白黒つけられない曖昧さや不気味さが好きなので、単純な善悪の戦いにはなってほしくないな、という気持ちもあります。宮部さんがこの先、この物語をどこへ導いていくのか、目が離せません。

「魂手形 三島屋変調百物語七之続」は、シリーズの魅力を維持しつつ、新たな展開も予感させる一冊でした。人間の心の闇、不可思議な現象、そして登場人物たちの人情。これらの要素が絡み合い、今回も宮部みゆきさんの物語世界にどっぷりと浸ることができました。

まとめ

宮部みゆきさんの「魂手形 三島屋変調百物語七之続」、今回も江戸の不思議と人々の想いが交差する、味わい深い三編が収録されていました。聞き手が富次郎になってからの物語も、すっかり板についてきましたね。それぞれの語り手が抱える物語は、時に恐ろしく、時に切なく、読者の心を揺さぶります。

「火焔太鼓」では人々の信仰が生み出す歪み、「一途の念」ではどうしようもない運命と母の愛の深さ、そして表題作「魂手形」では魂の救済と人の温かさが描かれていました。どの物語も個性的で、読後に様々なことを考えさせられます。特に、「一途の念」のやるせなさと、「魂手形」の義母お竹さんの格好良さは印象に残りました。

そして、シリーズを通しての楽しみである、登場人物たちの成長や変化も感じられました。おちかの幸せな知らせには心から喜び、一方で、最後に現れた不穏な”商人”の影には、今後の展開への期待と少しの不安が募ります。富次郎がこれからどんな聞き手として成長していくのか、そして三島屋の物語がどこへ向かうのか、次作が待ち遠しいです。