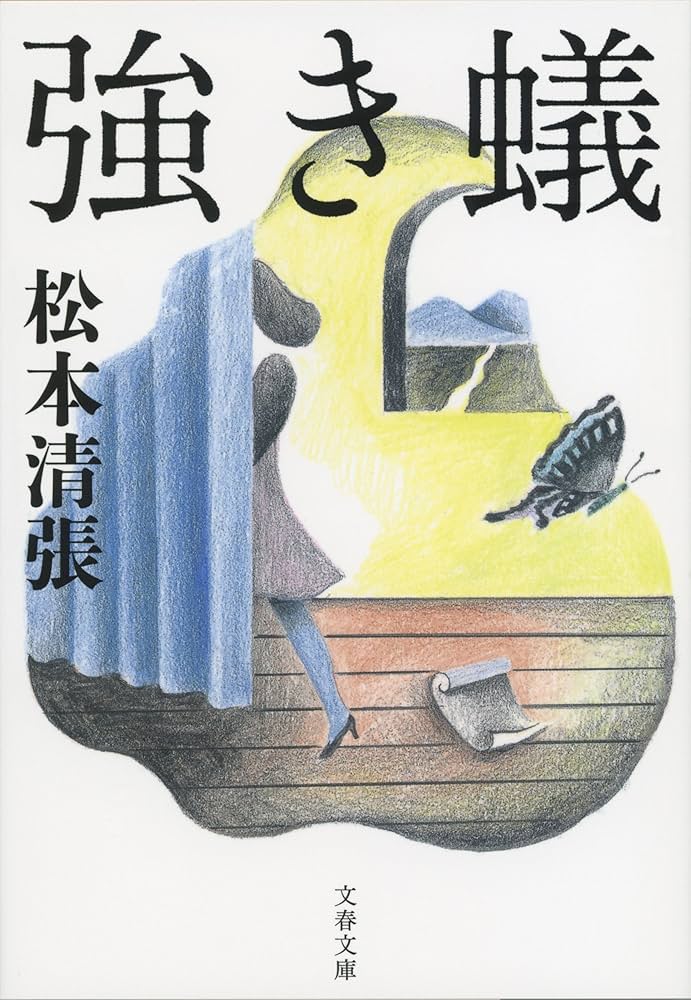

小説「鬼畜」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「鬼畜」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

松本清張作品の中でも、そのタイトルと内容の壮絶さから特に異彩を放つ一作です。人間の心の奥底に潜む闇、そして平凡な人間が追い詰められた末に、いかにして「鬼畜」と成り果てるのか。その過程を容赦なく描き出したこの物語は、一度読んだら忘れられない強烈な印象を心に刻み付けます。

この記事では、まず物語の骨格となる部分を、結末には触れずにご紹介します。これから小説「鬼畜」を読もうと考えている方は、物語の導入としてお役立てください。その後に続くパートでは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ、詳細な考察と感想を綴っています。物語の細部に隠された心理描写や、登場人物たちの行動原理、そしてあの衝撃的な結末が何を意味するのかを、深く掘り下げていきたいと思います。

この物語が投げかけるのは、「鬼畜とは何か」という根源的な問いです。それは生まれつきの怪物なのでしょうか。それとも、境遇や人間関係のもつれの中で、誰もが陥る可能性のある陥穽なのでしょうか。松本清張の冷徹な筆致は、読者に安易な答えを与えず、ただ人間の弱さと恐ろしさを突きつけてきます。

この記事を通して、小説「鬼畜」という作品の持つ底知れぬ深みと、それが現代に生きる私たちに何を問いかけているのかを、一緒に感じていただければ幸いです。それでは、戦慄の物語の世界へご案内いたしましょう。

「鬼畜」のあらすじ

物語の主人公は、地方都市で小さな印刷所を営む竹中宗吉という男です。彼は寡黙で気弱な性格ながらも、腕利きの職人でした。気の強い妻・お梅との二人三脚で事業を軌道に乗せ、ささやかな成功を手にしていました。夫婦の間に子供はいませんでした。事業が順調になった頃、宗吉は料理屋の女中だった菊代と愛人関係になります。妻とは対照的に柔和な菊代との間に、宗吉は7、8年の間に三人の子供までもうけてしまうのです。

しかし、宗吉の順風満帆な日々は長くは続きませんでした。不慮の火事で印刷所の設備を失い、さらに近隣に近代的な大手印刷会社が進出してきたことで、仕事が激減してしまいます。二つの家庭を維持する経済力はなくなり、菊代への仕送りも滞るようになりました。追い詰められた菊代は、ある日突然、三人の子供たちを連れて宗吉とお梅が暮らす家に乗り込んできます。

宗吉の裏切りを知ったお梅は激怒し、修羅場と化します。妻と愛人に挟まれ、気弱な宗吉はなすすべもありません。絶望した菊代は、「この子たちをあんたに引き取ってもらう」と言い残し、翌朝、子供たちを置いたまま姿を消してしまいました。宗吉の家に残されたのは、彼の裏切りの証である三人の幼い子供たちでした。

ここから、宗吉とお梅、そして罪のない三人の子供たちの地獄の日々が始まります。妻からの絶え間ない罵声と憎悪、傾いていく事業、そして泣き叫ぶ幼子たち。平凡な男であったはずの宗吉は、想像を絶する極限状況の中で、徐々に人間としての心を失っていくのでした。

「鬼畜」の長文感想(ネタバレあり)

この小説「鬼畜」を読むたびに、私は人間の精神というものの底知れなさに慄然とします。これは単なる犯罪や事件を追った物語ではありません。一人の弱い人間が、いかにして倫理の崖を転がり落ちていくのか、その心理の変遷を丹念に、そして冷徹に描ききった、魂の記録文学と言えるでしょう。松本清張の筆は、主人公・宗吉を一方的に断罪するのではなく、彼の弱さ、見栄、そして自己憐憫を克明に描くことで、読者に「これは自分とは無関係な話だろうか?」と静かに、しかし鋭く問いかけてくるのです。

物語の序盤で描かれる宗吉の姿は、どこにでもいる実直な職人です。彼が独立し、事業を拡大していく様は、一見すると努力の結晶のように見えます。しかし、その成功の裏には、気の強い妻・お梅の存在がありました。松本清張は、この「二人三脚」であったはずの事実を宗吉自身が忘れていく、という点を巧みに描写します。これが、彼の最初の過ちであり、破滅への入り口でした。

宗吉が愛人・菊代を囲うのは、単なる情欲からではありません。「好きな女を囲う身分になれた」という、彼の歪んだ自尊心、いわば「男の甲斐性」という名の見栄を満たすための行為でした。彼の成功はまだ脆く、不安定なものであったにもかかわらず、彼はその成功を可視化するシンボルとして愛人とその子供たちを求めたのです。ここに、宗吉の致命的な弱さと自己欺瞞が見て取れます。彼は菊代や子供たちを愛していたというより、彼らを鏡として、成功した自分自身に酔っていたに過ぎないのかもしれません。

そして、その脆い成功が崩壊するのに時間はかかりませんでした。火事と競合の出現という二重の打撃は、彼の見栄と虚飾を根底から揺るがします。ここで描かれるのは、時代の変化についていけない職人の悲哀です。しかし、物語の焦点はそこではありません。経済的な破綻は、彼の内面に潜んでいた「鬼畜」という本性を引きずり出す、単なる引き金に過ぎなかったのです。

物語が大きく動き出すのは、生活に困窮した菊代が三人の子供を連れて宗吉の家に乗り込んでくる場面です。この対決シーンの描写は、息をのむほど壮絶です。激昂する本妻・お梅と、悲壮な覚悟で乗り込んできた愛人・菊代。その二人の間に挟まれ、ただうろたえるばかりの宗吉の姿は、あまりにも情けなく、惨めです。彼の優柔不断と弱さが、事態を最悪の方向へと導いていきます。

菊代が子供たちを置き去りにして姿を消す行為は、もちろん許されることではありません。しかし、彼女をそこまで追い詰めたのは、宗吉の裏切りと無責任さでした。物語はここで、「真の鬼畜は誰なのか」という問いを突きつけます。子供を捨てた菊代か、夫の裏切りの象徴として子供を憎むお梅か、それとも全ての元凶であるにもかかわらず自己憐憫に浸る宗吉か。おそらく、その全員が、それぞれの形で「鬼畜」の一面を宿しているのでしょう。

そして、宗吉の家は「地獄」と化します。ここからの描写は、読む者の心を深く抉ります。妻からの憎悪、泣き叫ぶ子供たち、そして傾く仕事。宗吉は、自らが作り出したこの地獄の中で、逃げ場を失い、精神的に追い詰められていきます。松本清張は、この極限状況を執拗なまでに描き出すことで、宗吉の心理が変容していく過程に、恐ろしいほどの説得力を与えています。

物語の最初の、そして決定的な転換点は、最も幼い次男・庄二の死です。妻のお梅による育児放棄(ネグレクト)という、受動的でありながら極めて残酷な虐待の末に、庄二は命を落とします。宗吉は、妻の仕業だと直感しながらも、恐怖から何も言えません。この沈黙こそが、彼が「鬼畜」への道を踏み出す、後戻りのできない一歩となったのです。

庄二の死体を発見した宗吉に、お梅が放つ「あんたも一つ気が楽になったね」という言葉は、悪魔の囁きそのものです。そして恐ろしいことに、宗吉自身もその言葉に「奇妙な安堵」を覚えてしまうのです。重荷が一つ軽くなった、と。その夜、夫婦は久しぶりに体を重ねます。それは和解の行為などではなく、子殺しという罪を共有した共犯者として、新たな、そして倒錯した絆を結ぶ儀式でした。

この瞬間、宗吉はもはや単なる被害者や傍観者ではなくなりました。彼は、お梅の犯罪の積極的な共犯者となったのです。彼の弱さは、能動的な悪意へと変質しました。この心理的な転換点の描写は、本作「鬼畜」の白眉と言えるでしょう。罪悪感が、夫婦の歪んだ関係性を再構築する触媒となる。この人間の心の闇を描ききった筆力には、ただただ圧倒されるばかりです。

妻との間に生まれたこの暗い同盟関係に後押しされ、宗吉は次なる凶行へと向かいます。今度の彼は、もはや流されるだけではありません。長女・良子を遺棄するために、彼は冷徹な計画を立てるのです。その目的地として、当時開業したばかりで多くの人々で賑わう東京タワーを選ぶあたりに、彼の計算高さと狡猾さが表れています。

東京へと向かう道中の描写は、読む者の心を締め付けます。宗吉の心を占めているのは、娘を捨てることへの罪悪感よりも、捕まることへの恐怖です。彼は良子に「父ちゃんの名前は?」「お家はどこ?」と尋ね、彼女が警察を自分のもとへ導けないことを確認します。この自己保身のための冷徹な行為こそ、彼がもはやただの弱い人間ではなく、紛れもない「鬼畜」であることを証明しています。

さらに彼は、良子の顔に自分を裏切った菊代の面影を見出そうとすることで、自らの行為を正当化しようとさえします。これは、責任転嫁と自己正当化という、人間の最も醜い心理的防衛機制の一つです。彼の悪意は、情熱的なものではなく、自分の安楽と安全を子供の命よりも優先する、卑小で自己中心的な臆病さから生まれている。この「ありふれた悪」の描写こそが、小説「鬼畜」を一層恐ろしいものにしていると感じます。

そして、最後の悲劇が訪れます。残された長男の利一は、利口そうな「白目がちな目」がお梅の神経を逆なでし、憎悪の的となっていました。宗吉は一度、毒殺を試みますが失敗し、息子と共に涙を流します。ここに、彼の心にかすかに残っていた人間性が垣間見えるかのようです。しかし、その良心の呵責も、お梅からの執拗な圧力の前には長く続きませんでした。

宗吉は、利一を殺害するために、能登半島への「最後の旅」に連れ出します。この旅の描写は、残酷な皮肉に満ちています。父親との旅行に無邪気に胸を躍らせる利一と、殺害場所を探し続ける宗吉。この無垢な喜びと底知れぬ殺意との対比は、物語の恐怖を極限まで高めています。読者は、利一の純真さに心を痛めながら、宗吉の心象風景を追体験させられるという、二重の苦しみを味わうことになるのです。

そして、人里離れた崖の上で、宗吉は眠っている息子を抱き上げ、海へと投げ落とします。この行為を、松本清張は「ほうった(放った)」と、まるで物を捨てるかのように淡々と記述します。その乾いた筆致が、かえって行為の非人間性を際立たせています。宗吉は息子の死を確認することさえしない。彼の目的は、もはや殺害そのものですらなく、ただ重荷を捨てることによる「解放感」を求めることにあったのでしょう。

物語の結末は、圧巻の一言です。奇跡的に生還した利一は、しかし、警察に対して固く口を閉ざします。自分の名前も、何があったのかも一切語りません。この子供の沈黙が、物語に深い余韻と謎を与えます。そして、捜査が行き詰まった時、皮肉にも利一が「いしけり」遊びに使っていた「石版石」のかけらが、宗吉を追い詰める手がかりとなります。彼が半生をかけて磨き上げた職人としての技術の象徴が、彼の破滅を導く。この構図の見事さには、唸らざるを得ません。

クライマックス、警察に連行された宗吉が、息子の利一と対面する場面。泣き崩れる父を前に、利一は涙をこらえながら叫びます。「父ちゃんなんかじゃないやい!」「知らないおじさんだよ!」。この言葉は、どのようにでも解釈できます。自分を殺そうとした父親への、当然の拒絶と憎しみの言葉なのか。それとも、この期に及んでなお、父の罪を隠し、彼を庇おうとする、究極の愛と許しの表現なのか。

この解釈の余地こそが、小説「鬼畜」を単なる救いのない物語から、人間の魂の複雑さを描いた不朽の名作へと昇華させているのだと私は思います。利一の心の内は、読者に委ねられています。私たちは、この幼い子供が抱え込んだであろう、想像を絶するほどの悲しみと愛情の相克に思いを馳せ、言葉を失うのです。宗吉という男の転落を通して、松本清張は、人間の弱さ、罪、そしてそれでもなお存在するかもしれない絆の不可思議さを描ききりました。まさに、日本文学が誇る傑作の一つです。

まとめ

松本清張の小説「鬼畜」は、読む者の心を激しく揺さぶり、深い問いを投げかけてくる作品でした。一人の平凡で気弱な男が、自らの見栄と弱さから人生の歯車を狂わせ、最終的に我が子に手をかける「鬼畜」へと変貌していく。その過程を克明に描いた物語は、まさに圧巻の一言です。

本記事では、まず物語の導入となるあらすじを紹介し、その後、ネタバレを含む形で詳細な感想と考察を綴りました。宗吉の心理描写、妻・お梅との共犯関係の成立、そして子供たち一人ひとりが辿る悲劇的な運命。その一つひとつが、人間の心の闇とは何かを私たちに突きつけます。

特に、物語の最後の場面で息子・利一が放つ「知らないおじさんだよ!」という台詞の解釈は、この物語の核心に触れる部分です。それは拒絶なのか、それとも究極の愛情なのか。この答えの出ない問いが、読者の心に長く、重く残り続けます。

もしあなたが、人間の本質に迫るような、骨太で深い物語を求めているのであれば、小説「鬼畜」は必読の一冊と言えるでしょう。それは決して心地よい読書体験ではないかもしれません。しかし、その衝撃と感動は、きっとあなたの心に忘れがたい何かを刻み込むはずです。