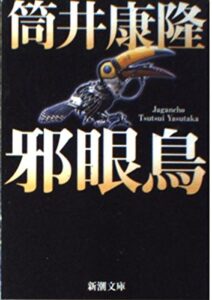

小説『邪眼鳥』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『邪眼鳥』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

筒井康隆氏の『邪眼鳥』は、単なるSFやミステリーといったジャンル分けでは括れない、まさに筒井文学の真骨頂とも言える作品です。読者は、莫大な遺産を巡る家族の葛藤から始まり、やがて時空を超えた不可思議な現象へと誘われます。読後には、人間の根源的な欲望や、時間という概念の曖昧さについて、深く考えさせられることでしょう。

本作は、ある家族が亡き父親の遺産を追う中で、過去と現在、そして未来が交錯する奇妙な世界へと足を踏み入れていく物語です。登場人物たちの心理描写は非常に繊細で、彼らが体験する超常現象と現実との境界線が徐々に曖昧になっていく様子は、読者に独特の緊張感を与えます。筒井氏特有の緻密な構成と、予測不能な展開は、読み手の想像力を刺激し、一瞬たりとも目を離すことができません。

読み進めるうちに、あなたは『邪眼鳥』が単なる娯楽小説ではないことに気づくはずです。そこには、人間の記憶や時間の連続性に対する哲学的問いかけが込められています。この作品は、読者の知的好奇心を大いに刺激し、読み終えた後もその余韻に浸り続けることでしょう。

小説『邪眼鳥』のあらすじ

昭和初期に歌手として活躍した入谷精一が76歳で亡くなったのは、春先の桜が咲き始める頃でした。8年ぶりに実家の広大な屋敷に足を踏み入れた長男の英作は、父親の再婚相手である春子の45歳とは思えない美貌に驚かされます。火葬場から戻り、身内だけになった12畳のお座敷には、近所の料理屋から食事が運び込まれ、早めの夕食が始まりました。

春子の隣に座る入谷家の専属弁護士、工藤喜久雄が、葬儀の段取りから遺産相続まですべてを取り仕切っていました。工藤が預かっていた遺言書が発表され、長男の英作、長女の信子、次男の雅司がそれぞれ1000万円ずつ相続することが決まります。しかし、生前の精一は家族に「でかいヤマをあてた」と意味深に語っており、その額は3000万円を遥かに上回るはずでした。

食後、春子は「夏の初戀」という、生前に精一が吹き込んだ1枚のレコードをかけます。この曲の中に隠し財産の手がかりがあると睨んだ英作たちは、レコードをテープ録音し、自宅で昼夜となくリピート再生するのでした。商社に勤める英作は、仕事で訪れたロシア大使館近くの裏通りで「夏の初戀」のメロディーを耳にします。「NAMIDA」と看板を掲げた小さなバーに入ると、カウンターにいたのは春子に瓜二つの女将、真鍋千鶴でした。

千鶴は入谷精一の「夏の初戀」がお気に入りの1枚だと言います。英作は彼女に父親との関係を伝えることができず、義理の母親そっくりな女将の作ったハイボールを飲みながら、亡き父親の歌声に涙を流すのでした。一方、信子は幼い頃に父親に連れて行かれた軽井沢の別荘に遺産の手がかりがあると睨み、その地へと向かいます。そこで彼女が聞いたのは、やはり「夏の初戀」の調べでした。

閉店した喫茶店の蓄音機から流れているようで、信子はこの土地を管理している不動産会社に問い合わせます。以前、女店主がいざこざに巻き込まれて亡くなった訳あり物件でしたが、信子には購入できる値段でした。信子は土地と建物を購入して喫茶店を経営することになり、店内で父のレコードをかけ続けます。ある時、店を訪れた客は、紛れもなく若き日の精一でした。精一は戦時中に軍部の宝石や貴金属を強奪し、大きなトランクを持って追われているようでした。

間もなく闖入してきた憲兵は精一に向けて発砲しますが、流れ弾に当たったのは信子でした。薄れていく意識の中で信子は、昔この地で亡くなった喫茶店の女店主が自分のことだと気づきます。父が若い頃に軽井沢の別荘で強盗騒ぎがあったことを突き止めた雅司は、信子の後を追って現地へと向かいました。別荘には信子の姿はなく、古いトランクが置き去りにされていました。中にはルビーの指輪やダイヤモンドが大量に詰め込まれており、宝石鑑定士の雅司の見積もりでは時価30億円を超えることは間違いありませんでした。

その場に駆け付けた若き日の精一に、賊と間違われた雅司は銃撃を受けてしまいます。雅司が自らの父によって命を奪われようとしていたその時、実家では奇妙な現象が続いていました。誰もいないはずの豪邸に鳴り響く侵入警報装置のブザー音、何かを伝えようとするかのように点滅する庭園灯。長らく入谷家に仕えてきたお手伝いさんたちが気味悪がって次々と暇乞いをする中でも、春子は自分の部屋で招待状を書きながら、死んだはずの夫と行方不明になった義理の子供たちとの再会を待ち望んでいるのでした。

小説『邪眼鳥』の長文感想(ネタバレあり)

『邪眼鳥』を読み終えた時、まず頭に浮かんだのは「時間とは、かくも曖昧なものなのか」という驚きでした。筒井康隆氏が描き出す時間の概念は、私たちが日常的に認識している直線的なそれとは全く異なり、まるで織りなされたタペストリーのように、過去、現在、未来が複雑に絡み合っているかのようです。入谷精一の莫大な遺産を巡る家族の物語から始まり、やがて時空を超えた不可思議な旅へと読者を誘う展開は、まさに筒井氏の真骨頂と言えるでしょう。

物語の冒頭で描かれる、精一の葬儀の場面からして、すでに不穏な空気が漂っています。美貌の後妻・春子と、血の繋がらない3人の子供たちのぎこちない会話や気まずいムードは、人間関係の複雑さを浮き彫りにします。彼らが精一の遺言状から明らかになる莫大な遺産を巡って争奪戦を繰り広げる様子は、人間の根源的な欲望をこれでもかとばかりに描き出していて、読者である私もその泥沼に引き込まれていくようでした。財産への執着が、やがて彼らを非日常の世界へと誘うトリガーとなるわけですが、その転換点の自然さに舌を巻きます。

特に印象的だったのは、若き日の父親が息子や娘の前に出現するシーンです。亡くなったはずの人間が、若き日の姿で現れるという設定は、ホラー的な不気味さもはらんでいますが、それ以上に、生きている人間の欲深さの方がたちが悪いのかもしれない、ということを痛感させられます。財産への欲望が、彼らを過去へと誘い、そこで彼らが遭遇する出来事は、彼ら自身の運命を決定づけるかのような示唆に富んでいます。この手の「時間」をテーマにした作品は数多くありますが、『邪眼鳥』は単にタイムスリップするだけではなく、時間が何重にも折り重なり、影響し合うさまを見事に表現しています。

長男の英作が「NAMIDA」というバーで春子に瓜二つの女将、真鍋千鶴と出会う場面は、その最たる例でしょう。まるで過去の出来事が現代に反響しているかのようで、奇妙な既視感を覚えます。英作が、義理の母親そっくりな千鶴の作ったハイボールを飲みながら亡き父親の歌声に涙を流すシーンは、彼の内面にある複雑な感情が露わになり、非常に人間味あふれる描写でした。この出会いが、単なる偶然ではなく、精一の遺産と時間の流れが織りなす必然的な出会いであることを、後になって読者は理解するわけです。

長女の信子が軽井沢の別荘で、若き日の精一と出会う場面もまた、衝撃的でした。信子が昔この地で亡くなった喫茶店の女店主が自分だと気づくくだりは、まさに運命の皮肉とでも言うべきもので、読者に戦慄をもたらします。過去に起こった悲劇が、時間を超えて現代の信子に降りかかるという展開は、時間という概念の不可逆性を打ち破るものでありながら、同時にその抗えない宿命を突きつけます。彼女が過去の自分と対峙し、その悲劇を追体験する様は、人間の存在がいかに脆く、時間の流れに翻弄されるかを物語っています。

そして、次男の雅司が軽井沢の別荘で、若き日の精一に銃撃されるという結末は、さらなる驚きを伴います。彼は財産に最も執着していた人物であり、その執着が彼を悲劇的な運命へと導いたのかもしれません。宝石鑑定士である彼が、ルビーやダイヤモンドが詰め込まれたトランクを目にして、その価値を瞬時に見抜く場面は、彼の欲望の深さを象徴しています。しかし、その欲望が最終的には彼自身の命を奪うことになるとは、皮肉なものです。

物語全体を通して感じられるのは、時間というものが、単なる経過ではなく、生きた存在そのものだということです。過去の出来事が現代に影響を与え、現代の行動が過去を変える可能性を秘めているかのように描かれる『邪眼鳥』の世界観は、非常に深く、示唆に富んでいます。筒井氏は、私たち読者が当たり前だと思っている時間の概念を根底から揺さぶり、新たな視点を与えてくれます。

物語の終盤、実家で続く奇妙な現象の数々もまた、読者の想像力を掻き立てます。誰もいないはずの豪邸に鳴り響く侵入警報装置のブザー音や、点滅する庭園灯は、死んだはずの精一や行方不明になった子供たちが、何らかの形で現在に干渉しようとしているかのように思えます。それは、彼らの存在が時間という壁を超えてもなお、残存していることを示唆しているようでもあり、読者に深い余韻を残します。

そして、全てを受け入れて愛する家族との再会を渇望する春子のラストシーンには、胸を打たれました。彼女だけが、この奇妙な現象のすべてを冷静に受け入れ、家族の帰りを待ち望んでいるのです。彼女のその姿は、時間や空間を超えた、根源的な「愛」の形を描いているかのようでした。欲望に駆られて翻弄される子供たちとは対照的に、春子の存在は、この物語に温かみと希望を与えているようにも感じられます。彼女の待つ「招待状」は、単なる紙切れではなく、過去と現在、そして未来を結びつける希望の象徴なのかもしれません。

『邪眼鳥』は、単なるSFやミステリーという枠を超えた、人間の深層心理と時間の哲学を探求する作品です。筒井康隆氏の卓越した筆致によって描かれる、過去と現在が入り乱れていく幻想的な展開は、読者を魅了し、読み終えた後もその世界観からなかなか抜け出せません。人間の欲望、時間の不可思議さ、そして家族の絆という普遍的なテーマが、見事に融合した傑作と言えるでしょう。

まとめ

筒井康隆氏の『邪眼鳥』は、莫大な遺産を巡る家族の物語を起点に、読者を時空を超えた不可思議な世界へと誘う傑作です。入谷精一の死後、隠された財産の手がかりを追う子供たちが、やがて過去と現在が複雑に絡み合う現象に巻き込まれていく様は、私たち人間の時間に対する認識を根底から揺さぶります。

本作の魅力は、単なるSF的な仕掛けに留まらず、人間の欲望や執着、そして家族の絆といった普遍的なテーマが深く掘り下げられている点にあります。過去の出来事が現代に影響を及ぼし、あるいは現代の行動が過去を変えるかのような展開は、読者に時間という概念の曖昧さと、人生の不可思議さを強く意識させることでしょう。

登場人物たちがそれぞれ異なる形で過去と対峙し、その運命を受け入れていく過程は、非常に人間味あふれる描写で彩られています。特に、全てを受け入れ、愛する家族との再会を待ち望む春子の姿は、物語に温かい光を灯しています。

『邪眼鳥』は、筒井氏ならではの緻密な構成と、予測不能な展開が魅力の作品です。読み終えた後も、その余韻は長く残り、時間や人間の存在について深く思考を巡らせることになるでしょう。