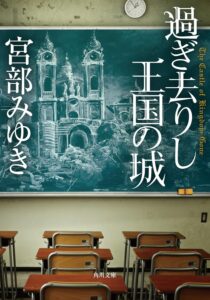

小説「過ぎ去りし王国の城」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品は、その緻密な構成と深い人間描写で多くの読者を魅了してきましたが、この「過ぎ去りし王国の城」も例外ではありません。中学3年生の少年が偶然手にした一枚の古城のデッサンから始まる、不思議な冒険物語です。

小説「過ぎ去りし王国の城」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品は、その緻密な構成と深い人間描写で多くの読者を魅了してきましたが、この「過ぎ去りし王国の城」も例外ではありません。中学3年生の少年が偶然手にした一枚の古城のデッサンから始まる、不思議な冒険物語です。

この物語は、ファンタジーの要素と、思春期の少年少女が抱える現実の悩みや葛藤が巧みに織り交ぜられています。絵の世界に入り込むという非日常的な体験を通して、主人公たちが友情を育み、自分自身や過去と向き合っていく姿が描かれます。特に、10年前に起きた少女失踪事件というミステリー要素が加わることで、物語は一層深みを増していきます。

この記事では、「過ぎ去りし王国の城」の物語の核心に触れる部分や結末についても詳しく解説していきます。まだ読んでいない方にとっては、物語の楽しみを損なう可能性がありますので、その点をご理解の上、読み進めていただければ幸いです。作品の世界観や登場人物たちの心の動きを、じっくりと味わっていただけるような内容を目指しました。

小説「過ぎ去りし王国の城」のあらすじ

中学3年生の尾垣真(おがき しん)は、ある日、銀行に飾られていた一枚の古城のデッサンに心惹かれます。それは子供たちの絵の中に一枚だけ紛れ込んだ、明らかに大人が描いたような精密な絵でした。ふとした偶然からそのデッサンを持ち帰ってしまった真は、その絵に触れると、まるで絵の世界に入り込めるかのような不思議な感覚を覚えます。好奇心に駆られた真は、絵の中にアバター(分身)を描き込むことで、実際にその世界へ入れることを発見します。

しかし、絵を描くことが苦手な真には、精密なアバターを描くことができません。そこで彼は、同級生で美術部に所属し、絵の才能を持つ城田珠美(しろた たまみ)に協力を頼みます。最初は戸惑いながらも、デッサンの持つ不思議な力に触れた珠美は、真と共に絵の世界を探ることを決意します。二人は試行錯誤の末、山ツバメのアバターで絵の世界に入り込みますが、真はそこで、城の塔に閉じ込められた一人の少女の姿を目撃します。

塔の少女の謎を探るため、今度は人間として絵の世界へ入ることにした真と珠美。そこで彼らは、佐々野(ささの)と名乗る中年男性に出会います。パクさんと呼んでほしいと言う彼は、真たちより先にこのデッサンの世界を発見し、探索を続けていた先客でした。パクさんの協力も得て、三人は塔の少女の正体と、この不思議なデッサンが描かれた理由を探り始めます。調査を進めるうちに、彼らはこのデッサンが、10年前に現実世界で起きた秋吉伊音(あきよし いおん)という少女の失踪事件と深く関わっていることを突き止めます。

パクさんの調査により、デッサンに描かれた城は、実在するオーストリアの修道院がモデルであること、そして塔の少女が、行方不明になった当時9歳の伊音であることが判明します。さらに、伊音は虐待を受けていたという過去も明らかになります。三人は、成長した19歳の伊音が、過去の自分を救うためにこのデッサンを描き、9歳の自分を絵の世界に保護したのではないか、という仮説にたどり着きます。絵の世界は、入る者のエネルギーを吸い取り、時には身体にダメージを与える危険な場所でしたが、彼らは伊音を救い出すため、そしてそれぞれの願いを胸に、再び絵の世界へと足を踏み入れるのでした。

小説「過ぎ去りし王国の城」の長文感想(ネタバレあり)

宮部みゆきさんの「過ぎ去りし王国の城」、読み終えた後の余韻が、今も静かに心に残っています。これは単なるファンタジー冒険譚ではありません。思春期の揺れ動く心、過去の傷、そして「変化」という普遍的なテーマを、不思議なデッサンの世界を通して深く描き出した、実に読み応えのある物語でした。

物語の始まりは、ごく普通の日常。中学3年生の真が、銀行で一枚の奇妙なデッサンを見つけるところから、非日常への扉が静かに開かれます。この導入部が、まず巧みですよね。誰もが見過ごしてしまいそうな、しかしどこか引っかかる違和感。真が衝動的にデッサンを持ち帰ってしまう行動も、後先のことを考えられない子供っぽさと、何か運命的なものに引き寄せられているような感覚が伝わってきて、ぐっと物語に引き込まれました。

そして、デッサンの中に入れる、という設定。この「絵の中に入る」というファンタジー要素が、とても魅力的に描かれています。最初は記号のようなアバターで失敗し、次に人間を描いてもすぐに倒れてしまう。ちゃんとリアルに描かないと動けない、というルールが、この世界のリアリティを高めています。絵が苦手な真が、クラスで少し浮いた存在の、しかし絵の才能がある珠美に協力を求める展開も自然で、二人の関係性がどう変化していくのか、序盤から目が離せませんでした。

珠美というキャラクターがまた、深みがあって魅力的です。美人で絵が上手いけれど、家庭環境に複雑な事情を抱え、学校でも孤立している。どこか影があり、達観したような物言いをする一方で、脆さも抱えている。真に対して最初は警戒心を見せながらも、デッサンの謎と、真の持つ危うさのようなものに惹かれ、協力していく。彼女が抱える「父親に心配をかけられない」「自分ならいなくなっても平気」という切ない思いは、読んでいて胸が締め付けられました。彼女が、真とは対照的に、デッサンの世界に何かを求め、積極的に関わろうとする動機が、痛いほど伝わってきます。

そこに現れるのが、パクさんと名乗る佐々野さん。この人もまた、人生に影を持つ大人です。有名な漫画家のアシスタントを休職中という設定が、彼のどこか満たされない心情を匂わせます。彼もまた、このデッサンの世界に何かを求めて探索を続けていた。子供たち二人だけでは心もとなかった探索行に、大人の視点と経験、そして別の種類の「渇望」が加わることで、物語はさらに複雑さと奥行きを増していきます。パクさんがいることで、デッサンのデータ化や時間経過の違いなど、世界のルールに関する考察が進むのも面白かったですね。

デッサンの謎が深まるにつれて、物語は10年前の少女失踪事件へと繋がっていきます。塔に囚われた少女が、行方不明の秋吉伊音であること。彼女が虐待を受けていたこと。そして、このデッサンが、成長した伊音によって描かれたのではないか、という仮説。このミステリー要素が、単なる異世界探訪ではない、重層的な物語を作り上げています。絵の世界が自己修復のためにエネルギーを吸い取り、侵入者の身体にダメージを与えるという設定も、単なるゲーム的なペナルティではなく、伊音の苦しみや、世界を維持するための代償といった、より深い意味合いを帯びてくるように感じられました。

特に印象的だったのは、「変化」に対する登場人物たちの態度の違いです。珠美とパクさんは、過去を変えたい、あるいは人生をやり直したいという強い願いを持っています。珠美は交通事故で亡くなった母親がいる世界を、パクさんは母親に親孝行できた世界を。彼らにとって、デッサンの世界は、その可能性を秘めた場所でした。絵の世界で9歳の伊音を救うことが、現実世界(自分たちのいる世界)の過去を変えることに繋がるかもしれない、という一縷の望みに賭けようとします。

それに対して、主人公の真は「変化」を恐れます。彼は、自分の今の生活に大きな不満があるわけではない。むしろ、珠美やパクさんのように強い願いがないことに、どこか引け目を感じているようにも見えます。見ず知らずの少女のために、自分の知っている世界が変わってしまうかもしれないリスクを冒すことに、強い抵抗を感じる。この真の葛藤は、とてもリアルで、多くの読者が共感できる部分ではないでしょうか。大きな変化よりも、ささやかでも確かな日常を望む気持ち。それは決して悪いことではありません。しかし、珠美とパクさんの切実な願いを前に、彼はどうするのか。この問いかけが、物語の核心に迫っていきます。

珠美が提唱する仮説も、非常に興味深いものでした。「十九歳の伊音がこの絵を描き、九歳の自分を絵の中で保護した」「絵の世界は、伊音の死の体験を追いかけているからダメージがある」「九歳の伊音を救出したら、真たちの世界も変わるかもしれない」。これは、パラレルワールドやタイムトラベルといったSF的な要素を含んでいますが、宮部さんはそれを、どこか切実で、詩的な響きを持つものとして描いています。特に「死ぬときは人生を走馬灯のように遡る、それはタイムトラベルと同じではないか」という珠美の言葉は、はっとさせられました。ファンタジーでありながら、どこか人の心の真実に触れているような感覚。この絶妙なバランス感覚が、宮部作品ならではの魅力だと感じます。

そして、クライマックス。十九歳の伊音(あるいはその思念体)と対峙し、世界が崩壊を始める中での救出劇。ここでの描写は、緊迫感に満ちています。十九歳の伊音の怒り、世界の崩壊、タイムリミット。仲間が次々と現実世界に戻されていく中、最後まで諦めずに九歳の伊音に接触しようとする珠美と、それを止めようとする真。モニター越しに珠美に呼びかける真の必死さ。そして、意識を取り戻した珠美が「会えた」と告げる場面は、カタルシスと共に、静かな感動がありました。彼女が九歳の伊音に伝えたのは、世界の改変ではなく、現実で助けを求めるための具体的な情報、NPO法人「桜ちゃんハウス」の電話番号だった、という事実が後に明かされる展開も、見事です。

この物語の結末は、ある意味で非常に現実的です。世界は、劇的には変わりませんでした。真の日常も、珠美の家庭環境も、パクさんの人生も、デッサンの世界に入る前と基本的には同じです。伊音の住んでいたアパートの表記が変わっていた、という僅かな変化を除いては。パラレルワールドが書き換わるような、派手な奇跡は起こらなかったのです。

しかし、何も変わらなかったわけではありません。最も大きな変化は、この世界の伊音が、NPO法人に保護され、生き延びて、今はその職員として働いている、という事実が判明したことです。これは、珠美が九歳の伊音に伝えた情報が、この現実世界においても意味を持った、ということでしょう。過去への介入が別のパラレルワールドを生んだのではなく、この世界線の中で、伊音の未来を変える一助となった。そう解釈することもできるかもしれません。まるで、静かに水面に広がる波紋のように、彼らの行動は、確かに誰かの人生に影響を与えたのです。

そして、登場人物たちの内面にも、確かな変化が訪れています。パクさんは、過去を変えることはできなくても、前を向いて再び歩き出す決意をします。珠美もまた、厳しい現実は変わらなくても、そこで強く生きていく覚悟を決めます。彼女が真に告げる「弱音を吐くわけにはいかないから、あなたとは付き合っていかれない」という言葉は、切ないけれど、彼女なりの決意表明であり、真への誠実さの表れでもあると感じました。

そして、主人公の真。彼は最後まで「変化」を望まなかったけれど、この一連の出来事を通して、大きく成長しました。最初は流されるままだった彼が、珠美を心配し、自分の意見を持ち、そして最後には、実家のカレーショップを継ぐという、未来への具体的な目標を見つけます。珠美との別れ際に「シンちゃん」「タマちゃん」と呼び合う場面は、甘酸っぱく、そして希望を感じさせる、とても印象的なラストシーンでした。二人の関係は一旦終わるけれど、それは永遠の別れではなく、未来への約束でもある。そんな余韻を残して、物語は幕を閉じます。

この「過ぎ去りし王国の城」というタイトルも、実に示唆的です。デッサンの世界は、伊音にとっての避難場所であり、過去の王国だったのかもしれません。しかし、それは過ぎ去りしもの。登場人物たちもまた、それぞれの過去や、叶わなかったかもしれない未来(=過ぎ去りし王国)と向き合い、そして現在と未来を生きていくことを選択します。

宮部みゆきさんは、ファンタジーという非日常的な舞台設定を用いながら、そこで描かれる感情や葛藤は、どこまでもリアルです。特別な力を持たない普通の少年少女が、困難な状況の中で悩み、ぶつかり合い、それでも前に進もうとする姿は、読む者の心を打ちます。派手な魔法や戦闘があるわけではありませんが、心の動きの細やかな描写、伏線の巧みさ、そして静かな感動を与える結末は、さすが宮部みゆきさんだと唸らされました。

読み終えて、自分自身の中にある「変化」への期待や恐れについて、改めて考えさせられました。もし過去を変えるチャンスがあったら? もし違う人生を歩める可能性があったら? 珠美やパクさんのように変化を渇望するのか、真のように現状維持を望むのか。この物語は、そのどちらが良い悪いという結論を出すのではなく、それぞれの選択とその結果を丁寧に描き出すことで、読者自身の心に問いを投げかけてくるようです。

ファンタジーが好き、青春物語が好き、ミステリーが好き、そして何より、深く心に残る物語を読みたい、という方におすすめしたい一冊です。読後、きっとあなたの中にも、静かで、けれど確かな何かが残るはずです。

まとめ

宮部みゆきさんの小説「過ぎ去りし王国の城」は、一枚の古城のデッサンをきっかけに、不思議な絵の世界へと足を踏み入れた少年少女の冒険と成長を描いた物語です。主人公の真、同級生の珠美、そして先客であるパクさんの三人が、絵の中に閉じ込められた少女の謎と、10年前に起きた失踪事件の真相に迫っていきます。

物語の魅力は、ファンタジーと現実が巧みに融合している点にあります。絵の世界という非日常的な設定の中で、登場人物たちが抱える思春期の悩みや家庭の事情、過去の傷といったリアルな問題が丁寧に描かれています。「変化」を望む者と恐れる者の対立と葛藤を通して、読者自身の心にも深く問いかけてくるテーマ性を持っています。パラレルワールドやタイムトラベルを示唆する展開もあり、ミステリーとしても読み応えがあります。

結末は劇的な世界の改変ではなく、登場人物たちがそれぞれの現実と向き合い、未来へ向かって歩み出すという、静かながらも希望を感じさせるものです。彼らの行動が、ささやかであっても誰かの人生に確かな影響を与えたことが示唆され、読後には温かい感動が残ります。宮部みゆきさんならではの緻密な構成と、深い人間描写が光る、心に残る一作と言えるでしょう。

ディスクリプション

宮部みゆき著「過ぎ去りし王国の城」のあらすじをネタバレありで詳しく解説。中学3年生の真が拾った古城のデッサン。絵の世界に入り込んだ彼らが遭遇する謎と、10年前の少女失踪事件の真相とは?登場人物の心情や「変化」というテーマを深く考察し、物語の核心から感動の結末までを詳細に語ります。ファンタジー、青春、ミステリーが融合した傑作の魅力を、読み応えのある感想と共にお届けします。