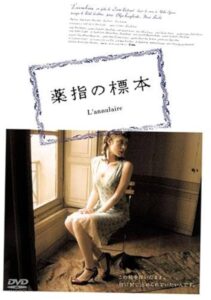

小説「薬指の標本」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「薬指の標本」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、静かで、どこかひんやりとした空気が流れる中で、じわじわと心を締め付けてくるような不思議な魅力を持っています。サイダー工場での事故で薬指の先を失ってしまった若い女性が、新たな職場として見つけたのは、あらゆる「思い出の品」を標本にするという奇妙な標本室でした。

そこは、失われたものを封じ込め、永遠に保存する場所。彼女は標本技術士である弟子丸氏のもとで働き始め、彼のミステリアスな存在感と、標本が持つ独特の世界に次第に引き込まれていきます。物語は淡々と進むのですが、その静けさの裏には、人間の心の奥底にある歪んだ愛情や、支配されることへの陶酔といった、少し不穏で官能的な感情が渦巻いています。

この記事では、そんな『薬指の標本』がどのような物語なのか、結末のネタバレにも触れながら、その世界観や登場人物の心理を深く掘り下げていきます。小川洋子さんが紡ぎ出す、美しくも少し怖い物語の世界を、一緒に味わっていただけたら嬉しいです。

「薬指の標本」のあらすじ

サイダー工場で働いていた21歳の「わたし」は、ある日の事故で左手の薬指の先端を失ってしまいます。この出来事がきっかけで職場に居づらくなった彼女は仕事を辞め、街で偶然見つけた「事務員求む」の貼り紙に導かれるように、ある建物へとたどり着きました。そこは、依頼人が持ち込む様々なものを標本にして保存する、不思議な「標本室」だったのです。

標本室の主は、弟子丸と名乗る物静かな標本技術士。彼は、依頼人が持ち込む思い出の品々、例えば焼け跡で見つかったキノコや、恋人からもらった楽譜の音符、さらには顔の火傷の痕跡といった形のないものまで、特殊な技術で標本にしてしまいます。依頼人たちは、忘れたい過去や封じ込めたい記憶を標本にすることで、その重荷から解放されようとするのでした。

「わたし」は事務員として、この静かで非日常的な空間で働き始めます。日々、奇妙な依頼品とその背景にある物語に触れるうち、彼女は標本というものの存在、そして謎めいた弟子丸氏自身に強く惹かれていくようになります。彼の冷徹さの中に何かを見出し、徐々にその影響下に置かれていく「わたし」。

やがて弟子丸氏は彼女に、足に吸い付くようにぴったりと合う一足の靴を贈ります。それはまるで、彼女を彼の世界に縛り付けるための甘い足枷のようでした。彼の支配を心地よく感じ始めた彼女は、自分もまた、何か特別なものを彼に標本にしてほしいと願うようになります。そして彼女が最後に選んだものとは…。物語は、衝撃的な結末へと向かっていきます。

「薬指の標本」の長文感想(ネタバレあり)

『薬指の標本』を読み終えたとき、心に残るのは静かな衝撃と、美しくて少し不気味な余韻でした。この物語は、ただの不思議な話というだけではありません。人間の心の奥深く、喪失感や執着、そして支配されることの甘美さといった、普段は蓋をしている感情を静かに暴き出すような力を持っています。

物語は、主人公の「わたし」が薬指の先端を失うという「欠損」から始まります。この肉体的な喪失は、彼女の心にもぽっかりと穴を開け、新しい居場所を求めるきっかけとなります。そして彼女がたどり着くのが、失われたものを「標本」として封じ込める弟子丸氏の標本室。この導入からして、すでに運命的なものを感じさせますよね。

標本室は、外の世界から切り離されたような、独特の空気が流れる場所です。持ち込まれる品々は、文鳥の骨や楽譜の音、さらには火傷の痕跡まで、どれも持ち主の強い記憶や感情が染みついています。人々は過去を封じ込めるためにここにやってきますが、標本にされた品々は持ち主の元へは戻らず、すべて弟子丸氏のコレクションとなるのです。この設定が、物語の核心に繋がっていきます。

弟子丸氏は、白衣をまとった知的な人物として描かれますが、その態度はどこまでも冷たく、人間的な温かみを感じさせません。彼の目的は何なのか、何を考えているのか、最後までほとんど明かされることはありません。そのミステリアスさが、彼の支配者としての絶対的な存在感を際立たせています。彼は、主人公の心を巧みに見抜き、ゆっくりと、しかし確実に自分の世界へと取り込んでいくのです。

この二人の関係性は、純粋な恋愛とはまったく違う、いびつで倒錯的なものです。弟子丸氏の支配と、それを甘んじて受け入れ、むしろ心地よささえ感じてしまう主人公の姿には、少しぞっとするような感覚を覚えます。彼は彼女を支配し、彼女は支配されることで満たされる。互いの欠けた部分を埋め合うような、奇妙な共依存関係が築かれていく様子が、本当に巧みに描かれています。

その関係を象徴するのが、弟子丸氏が主人公に贈る「靴」です。その靴は、彼女の足にあまりにもぴったりと合い、まるで体の一部になったかのよう。しかし、それは彼女の自由を奪い、彼の元へと縛り付けるための美しい足枷に他なりません。靴磨きのおじいさんから「あんたの魂を吸い取っちまう」と忠告されても、彼女は彼の束縛から逃れようとはしない。むしろ、その支配の中に安らぎを見出していくのです。この心理描写には、人間の心の弱さや、愛の形の多様性を考えさせられました。

そして物語は、衝撃のラスト、つまりネタバレの核心部分へと向かいます。主人公は、自分自身の最も大切な「喪失の証」である、欠けた薬指を標本にしてほしいと弟子丸氏に願うのです。これは、彼女が自らの意思で、完全に彼の「もの」になることを選んだ瞬間です。自分の身体の一部を差し出すことで、彼との歪んだ愛を完成させようとする行為。この結末には、本当に息をのみました。

この結末の解釈は、読者に委ねられています。一つの考え方として、これは主人公の「死」を意味するというものです。標本にするとは、そのものの時間を止め、永遠に美しい姿で保存すること。靴磨きのおじいさんの「もう会えないな」という言葉も不吉です。彼女は弟子丸氏によって「完成」され、彼のコレクションの一つとして永遠に生き続ける(あるいは死に続ける)のかもしれません。ここからは完全なネタバレになりますが、彼女の存在そのものが、標本という形でしか残らないという結末は、非常に恐ろしくも美しいと感じます。

一方で、彼女は死んだのではなく、標本室で彼と共に生き続ける道を選んだという解釈もできます。薬指は結婚指輪をはめる指。その指を彼に捧げることは、他の誰とも結ばれず、生涯を彼と共に生きるという誓いのようにも取れます。どちらにせよ、彼女が彼の世界に完全に「封じ込められた」ことに変わりはありません。この曖昧さが、物語に深い奥行きを与えています。

この物語の魅力は、こうしたストーリーだけでなく、小川洋子さん特有の文章表現にもあります。静かで透明感がありながら、どこか湿り気を帯びた空気感。色彩を感じさせないモノトーンの世界が、かえって読者の想像力をかき立てます。派手な出来事が起こるわけではないのに、ページをめくる手が止まらなくなるのは、この静謐な文体の裏に潜む、じっとりとした官能性や不穏な気配のせいでしょう。

物語全体を覆うのは、「喪失」と「保存」というテーマです。人は誰でも何かを失いながら生きていて、時にはその失ったものを永遠に留めておきたいと願うもの。標本室は、そんな人間の根源的な願望を具現化した場所なのかもしれません。失われたものは、標本になることで新たな存在として「完成」するのです。

そして、この物語は「愛とは何か」という問いも投げかけてきます。主人公と弟子丸氏の関係は、一般的に見れば異常かもしれません。しかし、支配されることに至上の喜びを感じる彼女にとって、それは紛れもない愛の形だったのではないでしょうか。嫉妬や独占欲にかられながらも、彼の支配に身を委ねることでしか得られない恍惚。その危ういバランスの上に成り立つ関係性に、抗いがたい魅力を感じてしまいました。

作品に登場する「薬指」「標本」「靴」といったアイテムは、どれも強い象徴性を持っています。「薬指」は喪失と愛の献身、「靴」は甘美な束縛、そして「標本」は記憶と存在そのものを封じ込める死と永遠の象徴です。これらの象徴が絡み合い、物語に多層的な深みを与えています。

特に、標本作成の具体的な方法が一切明かされない点が、この物語の幻想的な雰囲気を高めています。音符や火傷の痕といった、形のないものまで標本にできる弟子丸氏の技術は、もはや魔法か奇跡のよう。物理的な法則を超えたその力は、彼がこの世界のルールを司る絶対的な存在であることを示唆しています。

読み終えた後も、標本室のひんやりとした空気や、ガラス瓶の中で静かに眠る標本たちの光景が、頭から離れません。それは、怖いという感情だけではなく、どこか懐かしいような、美しいものを見たときのような不思議な感覚です。優しい文章で描かれる、静かで残酷な世界。このアンバランスさこそが「小川ワールド」の真骨頂なのだと感じます。

この物語は、読む人によって様々な感想を抱かせる作品だと思います。主人公の行動を愚かだと感じる人もいれば、彼女の選択に共感や憧れを抱く人もいるかもしれません。正解はなく、ただ読者一人ひとりの心の中に、静かな波紋を広げていく。そんな力を持った一冊です。

もし、日常の中に潜む非日常や、人間の心の不思議さに興味があるなら、ぜひ手に取ってみてほしいです。きっと、忘れられない読書体験になるはずです。静けさの中にこれほどの情念と狂気が隠されているのかと、きっと驚かされることでしょう。ネタバレを知った上で読んでも、その魅力は少しも色褪せないと思います。

まとめ

『薬指の標本』は、静かで美しい文章の裏側に、人間の心の歪みや支配と服従の倒錯的な関係を描いた、忘れがたい物語でした。薬指の先を失った主人公が、謎めいた標本室で働き始めるという設定から、すでに読者は小川洋子さん独特の世界へと引き込まれてしまいます。

物語のあらすじを追うだけでもその特異性は伝わりますが、この作品の本当の魅力は、行間から滲み出る不穏な空気と、登場人物たちの繊細な心理描写にあります。ネタバレとなる結末では、主人公が自らの欠損した指を標本として捧げることで、愛と支配の関係が究極の形で完成します。この衝撃的な選択は、読む者に様々な解釈を促します。

感想として強く残るのは、支配されることの甘美さと、それを受け入れることで得られる歪んだ幸福感です。それは恐ろしくもあり、どこか官能的でさえあります。静謐な世界観の中で描かれる人間の業(ごう)のようなものが、読後も心の深いところに重く、しかし心地よい余韻として残ります。

この物語は、ただ怖いとか、不思議だという言葉だけでは片付けられない、文学的な深みを持っています。人間の喪失と再生、記憶と存在といった普遍的なテーマを、唯一無二の世界観で描ききった傑作だと言えるでしょう。