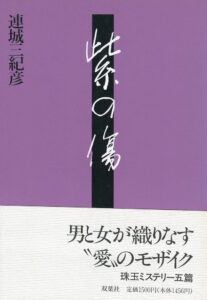

小説「紫の傷」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。連城三紀彦先生が紡ぎ出す物語は、まるで万華鏡のように、見る角度によってがらりとその姿を変えます。中でもこの『紫の傷』は、氏の真骨頂ともいえる鮮やかな仕掛けと、胸を打つ人間ドラマが完璧に融合した、まさに珠玉の一編と言えるでしょう。

小説「紫の傷」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。連城三紀彦先生が紡ぎ出す物語は、まるで万華鏡のように、見る角度によってがらりとその姿を変えます。中でもこの『紫の傷』は、氏の真骨頂ともいえる鮮やかな仕掛けと、胸を打つ人間ドラマが完璧に融合した、まさに珠玉の一編と言えるでしょう。

物語を読み進めるうち、私たちの心にはいくつもの仮説が生まれては消えていきます。張り巡らされた伏線の一つひとつが、私たちをある一点へと巧みに誘導していくのです。そして、最後に訪れる真実の瞬間に、これまで見てきた景色のすべてが反転するような、めくるめく感覚に襲われます。この体験こそ、連城作品を読む醍醐味にほかなりません。

この記事では、まず物語の導入部、謎が提示されるまでを追いかけます。これから読もうとされている方は、物語の雰囲気を掴むためにお役立てください。そして後半では、物語の結末、仕掛けのすべてに触れながら、その感動の源泉をじっくりと掘り下げていきたいと思います。

一度読んだ方も、まだ読んでいない方も、この記事を通して『紫の傷』という名の迷宮の奥深くに触れ、その見事な構造と切ない愛の形に、改めて心を揺さぶられてくだされば幸いです。それでは、二十八年の時を巡る、謎と愛の旅へとご案内いたしましょう。

小説「紫の傷」のあらすじ

物語の語り手は、「俺」。二十八歳と名乗る男です。彼のもとに、一人の美しい女性、久茲里枝(くずし りえ)から奇妙な依頼が舞い込みます。それは、彼女の身辺を警護する、いわゆるボディガードの仕事でした。莫大な財産を持つ里枝は、なぜかいつも喪服を身に纏い、その表情には深い憂いの影が落ちています。

主人公の心を捉えて離さないのは、「二十八」という数字でした。なぜ自分なのか。自分の年齢が二十八歳であることが、この仕事に就くための「資格」だったのではないか。そんな拭いがたい疑念が、彼の胸に渦巻き始めます。里枝の謎めいた態度は、その疑いをますます深いものにしていくのでした。

ある日、主人公は里枝の喪服の裏地に、鮮やかな紫色の印が隠されているのを見つけてしまいます。表題ともなっている「紫の傷」。それは、封印された過去を暗示する不吉な象徴のように彼の目に映ります。さらに、京都の古刹、泉涌寺(せんにゅうじ)を訪れた際、里枝が口にした言葉が、主人公の確信に火をつけます。

自らの年齢「二十八」、服に隠された「紫の傷」、そして泉涌寺での謎の言葉。三つのピースが揃ったとき、主人公はすべてが二十八年前に起きたであろう「罪」に繋がっていると結論づけます。彼はボディガードという立場を超え、自らの出生にも関わるかもしれないその過去の真相を、独力で探り始めることを決意するのでした。

小説「紫の傷」の長文感想(ネタバレあり)

この『紫の傷』という物語を読み終えたとき、多くの読者は、ただ「騙された」という驚きだけではない、もっと深く、切ない感動に包まれるのではないでしょうか。それは、緻密に計算された論理のパズルが解き明かされる快感と、その奥に隠された人間の愛という普遍的なテーマが、見事に溶け合っているからに他なりません。ここからは、物語の核心に触れながら、その感動の構造を紐解いていきたいと思います。

まず語らなければならないのは、連城三紀彦先生がいかに巧みに、私たち読者の視線を操っているか、という点です。物語は主人公「俺」の一人称で進みます。私たちは彼の目を通して世界を認識し、彼の思考を共有します。彼が抱く疑念、つまり「自分の年齢である二十八という数字は、偶然ではなく必然ではないか」という疑念は、そのまま私たちの疑念となります。

作者は、主人公を意図的な誤謬へと導くための「媒介者」として設定しているのです。彼は、過去の事件の被害者の息子、あるいは加害者の息子ではないかと推測を深めていきます。読者もまた、彼が集める断片的な情報から、同じような結論を導き出すように仕向けられています。これは、彼が嘘つきだからではありません。彼自身が、作者と、そして物語の真の演出家である久茲里枝によって、周到に仕組まれた舞台の上の駒だからなのです。

この物語の冒頭から漂う、濃密な空気。依頼主である久茲里枝の、計り知れない優雅さと深い悲しみを湛えた姿。彼女がしばしば身に纏う喪服は、決して癒えることのない喪失を物語っているように見えます。ボディガードを雇う真の動機は曖昧にされ、主人公、そして私たちの疑念は深まるばかり。彼女の存在そのものが、憂いを帯びた美しさと、秘められた深淵を体現しているかのようです。

この構造を理解することこそが、後に待ち受ける幾重もの反転を正しく味わうための鍵となります。私たちは、主人公と共に悩み、推理し、そして彼が誤った結論に達したとき、まったく同じ場所に辿り着くのです。この共犯関係にも似た読書体験が、終盤の衝撃を何倍にも増幅させる装置として機能しています。

物語が大きく動き出すきっかけとなるのが、表題でもある「紫の傷」の発見です。これは里枝の身体に刻まれた物理的な傷跡ではありません。彼女が纏う喪服の裏地に、密やかに隠された鮮烈な紫色の印でした。この発見は、緊張感をはらんだ謎をさらに深める瞬間として描かれます。この紫の印は、封印された過去への扉を開ける鍵として、不吉な象徴性を帯び始めます。

そして、謎を決定的なものにするのが、京都・泉涌寺への訪問です。この古刹で、里枝は主人公に対し、いくつかの謎めいた言葉を口にします。その言葉の具体的な内容はすぐには明かされませんが、主人公にとっては、自分の雇用が偶然ではなく、二十八年前の過去と意図的に結びつけられていることを確信させる最後の一押しとなるのです。

この「紫の傷」という象徴は、物語のテーマを理解する上で、見事な二重性を持っています。一つは、ミステリの筋立てを前進させる物理的な「手がかり」としての役割。そしてもう一つは、里枝の人生を二十八年間も規定してきた、決して癒えることのない深い精神的な傷、すなわち「罪の傷」の「心理的な象徴」としての役割です。この二重性こそ、連城文学の真骨頂と言えるでしょう。

過去への探求を開始した主人公は、古い記録を漁り、過去を知る人物を訪ね歩き、事件の断片を繋ぎ合わせていきます。この過程で、里枝に対する彼の感情は、疑念、庇護、そして芽生え始めた思慕が入り混じった、複雑なものへと変化していきます。彼は、自分が事件の被害者の子供であり、里枝は罪悪感から自分を雇い入れたのだ、という結論に達します。

この段階に至り、主人公と、彼の視点を追体験してきた私たちは、ついに謎が解明されたという錯覚に陥ります。彼が雇われた理由は明白になり、里枝の悲しげな態度は、長年背負ってきた罪の重さとして解釈されるのです。物語は、完全で、論理的で、しかし決定的に間違った過去の情景を描き出すことで、私たちを巧みに欺き、後に訪れる大どんでん返しへの舞台を完璧に整えるのです。

そして物語は、主人公が自らの「解決」を手に里枝と対峙する場面で、劇的なクライマックスを迎えます。まさにこの瞬間、連城三紀彦の代名詞ともいえる「どんでん返し」が実行され、私たちが信じてきたすべての真実が根底から覆されるのです。この反転は、二つの段階を経て私たちの認識を解体していきます。

第一の反転は、「罪」の性質に関するものです。二十八年前に起きた出来事は、主人公が推測したような悪意に満ちた殺人事件ではありませんでした。それは、悲劇的ではあるものの、深い愛ゆえの行為だったのです。誰かを守るための自己犠牲的な行為。それは憎悪ではなく、愛から生まれた「罪」だったのでした。

第二の、そしてより衝撃的な反転は、主人公の真のアイデンティティに関わるものです。彼は復讐や正義を求める被害者の息子ではありませんでした。彼の繋がりは、はるかに直接的で痛切なものでした。彼こそが、二十八年前、里枝が「罪」を犯してまで守ろうとしたその当人だったのです。当時、幼子であった彼の生命が、里枝の多大な犠牲によって救われたのでした。

この驚愕の真実を踏まえると、久茲里枝という人物像そのものが再定義されます。彼女が物語を通して見せてきた行動は、罪悪感に苛まれる人間の受動的なジェスチャーではありませんでした。それらはすべて、ある目的を達成するために彼女自身が練り上げた、計算され尽くした計画のステップだったのです。彼女こそが、この物語の真の「探偵」であり、「演出家」だったのです。

彼女の目的は、秘密を守り通すことではありませんでした。もしそうであれば、主人公を全力で避けたはずです。しかし彼女は逆に、積極的に彼の注意を過去へと向けさせました。彼女の目的は隠蔽ではなく、暴露にあったのです。彼女は、彼が成人し、真実を受け止められる適切な時が来るのを、二十八年間、待ち続けていたのでした。

すべての真実が明かされた後、物語は静かな解決を迎えます。二十八年間にわたって里枝を苛んできた重荷は、ついに下ろされます。「紫の傷」はもはや罪の烙印ではなく、深遠な犠牲の証へとその意味を変容させたのです。嘘と秘密は消え去り、そこには二人を解放する真実だけが残されました。

この結末によって、物語は「男と女が織りなす“愛”のモザイク」というテーマを完璧に成就させます。主人公の混乱、里枝の悲しみ、紫の傷といった一つひとつのピースは、真実という最後のピースがはめ込まれたとき、初めてその意味を成し、犠牲的な愛が織りなす複雑で美しい全体像を現すのです。

『紫の傷』が傑作として語り継がれる理由は、その鮮やかな仕掛けだけに留まりません。その知的な驚きを、人間存在の根源に触れるほどの深い感情的な核と、分かちがたく結びつけた点にあります。これこそが、眩惑的な知的パズルと深遠な人間ドラマを融合させる、連城三紀彦という作家の天才性の本質であり、氏の作品が時代を超えて私たちを魅了し続ける理由なのでしょう。

まとめ

この記事では、連城三紀彦先生の名作短編『紫の傷』について、そのあらすじからネタバレを含む感想までを詳しくお話ししてきました。緻密に練り上げられたプロットと、読者の予想を鮮やかに裏切る結末は、まさに圧巻の一言に尽きます。

しかし、この物語の本当の魅力は、衝撃的なトリックの先にあります。すべての謎が解け、真実が明らかになったとき、私たちの胸に広がるのは、罪を背負いながらも二十八年もの間、一つの愛を貫き通した女性の姿への、深い感動と切なさです。

ミステリとしての驚きと、人間ドラマとしての感動。この二つが見事に融合している点こそ、『紫の傷』が多くの読者の心を掴んで離さない理由でしょう。連城三紀彦という作家の持つ、物語を構築する卓越した技術と、人間の情念を描き出す優しい眼差しを、この一編から感じ取ることができます。

まだこの傑作に触れていない方は、ぜひ一度、ご自身の目でこの見事な物語を体験してみてください。そして読後に、再びこの記事を訪れてくだされば、その感動をより一層深く共有できるかもしれません。あなたの読書体験が、豊かなものになることを願っています。