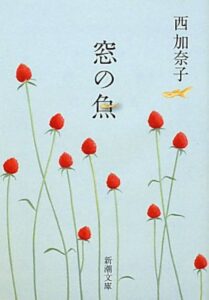

小説『窓の魚』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『窓の魚』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

西加奈子さんの『窓の魚』は、読み手の心を深く揺さぶり、考えさせる類稀な作品です。一見すると、山奥の温泉宿を舞台にした男女四人の穏やかな旅の物語のようですが、ページをめくるごとにその印象は大きく変わっていきます。登場人物たちの内面に潜む深い闇や、人間関係の複雑な綾が露わになり、読者は次第に現実と虚構の境界線が曖昧になるような感覚に陥るでしょう。

この物語は、わたしたちが普段目を背けがちな人間の本質、とりわけ恋愛や愛情という感情の多面性を鋭く描き出しています。それぞれが抱える秘密、過去のしがらみ、そして他者への渇望とすれ違い。それらが交錯する中で、読者は「真実とは何か」という根源的な問いを突きつけられることになります。

『窓の魚』は、単なるミステリーや恋愛物語として括ることはできません。それは、わたしたち自身の心の奥底にある、言葉にできない感情や葛藤を映し出す鏡のような作品なのです。この作品がどのようにして読者の心を捉え、忘れがたい読後感を残すのか、その深層を紐解いていきましょう。

『窓の魚』のあらすじ

物語は、山奥にひっそりと佇む老舗の温泉旅館へと向かう二組のカップル、ナツとアキオ、そしてハルナとトウヤマの道行きから始まります。バスに揺られながら、雄大な自然を眺める彼らは、一見すると何の変哲もない普通の旅行者に見えます。ナツは少し物静かで内向的、アキオは優しく穏やかな青年。一方、ハルナは明るく愛らしい印象を与え、トウヤマはぶっきらぼうで無口な男性です。

旅館に到着した四人は、それぞれが持つ内面の影を隠しながら、束の間の平穏を装います。混浴の大浴場でのひととき、そして夕食の席での他愛ない会話。しかし、その何気ない交流の端々には、お互いへのささやかな違和感や、隠された欠落が滲み出ているのです。ナツはアキオの優しさにどこか不吉なものを感じ、トウヤマの無関心な態度がなぜか心を捉えます。

それぞれの心の中には、表には決して出さない秘密や、深く屈折した想いが渦巻いています。それは、読者がまだ知りえない、それぞれの過去と現在が織りなす複雑な感情です。旅館の静寂の中で、彼らの抑圧された感情は少しずつ、しかし確実に蠢き始めます。

そして、物語がゆっくりと進むにつれて、彼らの関係性やそれぞれの抱える闇が、読者の前にも徐々に姿を現し始めるのです。この温泉宿での一晩が、彼らの人生にどのような影響を与えるのか。そして、この旅の果てに何が待ち受けているのか。

『窓の魚』の長文感想(ネタバレあり)

『窓の魚』を読み終えた時、わたしの心には、言いようのないざわめきと、深く考えさせられる余韻が残りました。この作品は、表面的な物語の面白さだけではなく、人間の心の深淵に横たわる脆さ、狂気、そして愛情という名の複雑な感情を見事に描き出しています。西加奈子さんの筆致は、まるで薄皮を一枚一枚剥がすように、登場人物たちの内側にある剥き出しの感情を露わにしていきます。

物語は、ナツ、トウヤマ、ハルナ、アキオという四人の視点で紡がれます。この多角的な視点こそが、この作品の最大の魅力であり、読者を深く引き込む要因となっているでしょう。同じ時間、同じ場所で起きた出来事が、それぞれの人物のフィルターを通して語られることで、その真実が何重にも覆い隠され、読者はその度に「本当は何が起きていたのか」という問いと向き合うことになります。

ナツの章では、彼女の現実感覚の曖昧さが、読み手の不安を煽ります。「自分は狂っているのではないか」という彼女の恐怖は、読者にも伝播し、わたしたち自身の認識の確かさをも揺るがします。彼女が過去に誰を愛していたのかさえ思い出せないという描写は、記憶というものの不安定さと、それに伴う孤独を浮き彫りにします。特に、アキオの仕業である薬によって精神が揺さぶられているにもかかわらず、自らを責め「ごめんなさい」と懺悔する姿は、心が締め付けられる思いでした。彼女が置かれた状況の悲劇性、そしてそれを自らの責任と思い込んでしまう心の弱さが、胸に迫ります。

次に語られるトウヤマの章は、彼の持つ独特の「愛」の形を明らかにします。祖母の白い太腿の記憶と、そこから派生する愛情と性的な昂ぶり。この描写は、一見すると奇妙に思えるかもしれません。しかし、それはトウヤマが幼少期に祖母から得た「絶対的な愛」への飢えと、それが歪んだ形で表現されるに至った心の深層を示唆しているように感じられます。彼が「あいつ」と呼ぶ、牡丹の刺青を入れた女性への執着は、彼が求める愛の対象が、特定の誰かではなく、彼を深く満たしてくれる存在そのものであることを示唆しているのではないでしょうか。彼は常に愛に飢え、その満たされない思いが、彼のぶっきらぼうな態度や、旅行への乗り気ではない様子に表れていたのだと理解できました。

ハルナの章は、彼女の表面的な明るさとは裏腹の、深いコンプレックスと闇を暴き出します。全身美容整形という行為が、彼女の母親への複雑な感情と、自分自身の容姿への強い劣等感から来ていることを知った時、わたしは彼女の痛みに触れたような気がしました。水商売で得たお金でさえ、その目的が自分の「醜さ」を消し去るためであったという事実は、彼女がいかに自分自身を受け入れられずにいたかを示しています。しかし、物語の終盤で母親の愛情を受け入れようとする彼女の決意は、一筋の光のように感じられました。これは、彼女が自分自身を受容し、本当の意味での「美しさ」とは何かを見つけようとする心の変化の兆しであり、物語における希望の一つであると言えるでしょう。

そして、最も衝撃的だったのはアキオの章です。彼の章で描かれる、穏やかで優しい印象の裏に隠された静かな狂気は、まさに背筋が凍る思いでした。ナツに薬を飲ませてその様子を楽しむという行為は、彼の愛情がどれほど歪んでいるかを示しています。死産した弟への思いと重ね合わせるという彼の行動原理は、理解を超えた領域にあるように思えますが、彼の心の奥底に存在する深い孤独と、愛情の求め方が極端な形となって現れた結果なのでしょう。浴場の池に遺体が浮かぶという緊迫した場面でさえ、彼は冷静であり、その「愛」は、もはや一般的な意味でのそれとはかけ離れた、猟奇的なものへと変貌していることが伺えます。

四人のそれぞれの視点が、同じ時間軸で交錯することで、物語は複雑な様相を呈します。各人物の心の奥底に隠された感情や過去が少しずつ明らかにされる一方で、彼らが互いの真意や感情を理解し合おうとしない、あるいはできない「すれ違い」が浮き彫りになります。この「すれ違い」こそが、この物語の核心にあるテーマの一つであり、人間の本質的な孤独を痛いほどに突きつけてきます。

物語の終盤、翌朝に発覚する池に浮かんだ女性の遺体は、この物語における最大の謎であり、読者の心に強烈な問いを投げかけます。この死体が誰なのか、作品の中で明確な答えは示されません。しかし、この「答えのなさ」こそが、西加奈子さんの描く世界観の深みであり、読者に想像力を掻き立てさせる仕掛けなのでしょう。遺体の正体について、ナツ本人ではないかという推測や、トウヤマの過去の恋人である「あいつ」ではないかという考察が生まれるのは自然なことです。わたし自身も、様々な可能性を頭の中で巡らせました。

『窓の魚』というタイトルもまた、この作品のテーマを象徴しています。浴場の窓越しに見える庭池の錦鯉は、人と人との間に存在する目に見えない障壁、すなわち「ガラス」を暗喩しているように感じられます。アキオが自分自身をガラス越しの魚のように感じているという解釈は、彼らの間にある理解不能な隔たりを明確に示しています。わたしたちは互いに近くにいるようでいて、実は透明な壁で隔てられている。本当の姿や感情は、その壁の向こう側にあって、触れることすら叶わない。そんな人間の孤独と隔絶感が、このタイトルに凝縮されているように思えます。

また、登場人物の名前に込められた季節の巡りも、この物語の重要な仕掛けです。ナツ(夏)、トウヤマ(冬)、ハルナ(春)、アキオ(秋)の順に視点が語られることで、最初は夏の海のように明るかった物語が、次第に秋の夕暮れのように陰鬱な色合いへと変化し、やがて冬の闇が訪れるという流れが暗示されています。これは、彼らの心の深淵へと向かう旅であり、あるいは破滅へのカウントダウンを象徴しているとも解釈できます。季節の移ろいとともに、登場人物たちの心の状態がより深く、より暗い色へとグラデーションしていく様は、見事としか言いようがありません。

作中にたびたび登場する、誰も姿を見ていないのに鳴き声だけが聞こえる猫の存在も、物語に不穏な雰囲気と神秘性を加えています。この猫は、もしかしたら死神的なメタファーなのかもしれません。見えざる存在が、登場人物たちの運命を静かに見守り、あるいは導いているかのような、そんな印象を受けました。それはまるで、彼らの抱える闇そのものが具現化したかのような、不気味でありながらも示唆に富む存在です。

そして、この作品の最大のテーマの一つとして、「恋愛」という得体のしれない感情の深層が挙げられます。登場人物たちは皆、「恋人同士」という関係性の中に身を置いていますが、その愛情はどれもが歪で、一筋縄ではいきません。表面上は甘い言葉や優しい態度で包まれていても、その内側には深い孤独や、屈折した欲望が渦巻いています。「恋という得体のしれない感情を奥深く捉えた恋愛小説」という宣伝文句は、まさにこの作品の本質を言い当てていると言えるでしょう。人間の心の闇や孤独、そして他者とのすれ違いが、これほどまでに冷静かつ深く描かれた作品はそう多くはないと感じました。

『窓の魚』は、わたしたちに「真実とは何か」という問いを突きつけます。四人それぞれの視点が異なるため、同じ出来事も受け取り方が違い、語られる「真実」は曖昧でぼやけていきます。まるで芥川龍之介の『藪の中』のように、誰が真実を語っているのか、実際に何が起きたのかは、物語を読み終えても読者の想像に委ねられるのです。この「答えのなさ」こそが、この作品が長くわたしの心に残り、何度も読み返したくなる理由かもしれません。

西加奈子さんの筆力は、登場人物たちの複雑な心理を、時に生々しく、時に詩的に描き出します。彼女の言葉は、読者の心の奥底に眠る感情を呼び覚まし、共感や嫌悪、そして理解といった様々な感情を揺さぶります。特に、心の機微を捉える表現は秀逸で、それぞれの人物が抱える葛藤や苦悩が、読み手の心に直接語りかけてくるようでした。

この作品は、人間関係の複雑さ、特に恋愛における心の闇を深く掘り下げています。愛するがゆえの執着、あるいは愛されることへの渇望が、時に人を狂気へと駆り立てる様は、読む者に強い衝撃を与えます。しかし同時に、その狂気の中に、人間らしい切なさや哀しさが垣間見えることもあり、読者は単純な善悪では割り切れない人間の多面性に直面させられます。

また、舞台となる温泉旅館の描写も、物語の雰囲気を一層深めています。山奥という隔絶された場所、そして時間の流れが止まったかのような古い旅館は、登場人物たちの閉鎖的な人間関係を象徴しているかのようです。そこは、彼らが抱える闇が、周囲の目から隠されたまま、ひっそりと育まれるには最適な場所だったのかもしれません。

物語の進行とともに、各キャラクターの過去が断片的に明かされていく構成も巧みです。過去の出来事が現在の彼らの行動や感情にどのように影響しているのかが示されることで、登場人物たちの複雑な心理がより深く理解できるようになります。特に、アキオの死産した弟への思いや、トウヤマの祖母との関係性は、彼らの現在の歪んだ愛情の根源を解き明かす鍵となっています。

『窓の魚』は、単なるエンターテイメントとしてではなく、人間の心の深淵を覗き込むような、哲学的な問いを投げかける作品です。わたしたちが「普通」と考えることの危うさ、そして、愛という感情が持つ破壊的な側面と、再生への可能性の両方を提示しているように感じられます。

この作品を読み終えて、わたしは改めて、人間という存在の複雑さと、他者を真に理解することの難しさを痛感しました。わたしたちは、どれだけ親密な関係にあったとしても、互いの心の奥底にある感情や思考の全てを知ることはできないのかもしれません。しかし、だからこそ、互いに理解し合おうと努力すること、そしてそれぞれの孤独を抱えながらも寄り添い合うことの尊さを、この物語は教えてくれているようにも感じられます。

物語の結末が明確な答えを与えないことは、読者に深く考えさせる余地を与えています。池に浮かんだ遺体の正体が誰なのか、そしてこの物語の真の結末とは何なのか。それは、読者一人ひとりの心の中で、それぞれ異なる答えを見つけることになるでしょう。この曖昧さこそが、『窓の魚』を忘れがたい作品にしている要因であり、読者の心に深く刻み込まれる理由なのです。

西加奈子さんは、この作品を通じて、わたしたちが普段目を背けがちな、人間の心の最も暗い部分に光を当てています。しかし、それは決して絶望だけを描いているわけではありません。登場人物たちの心の揺れ動きの中に、かすかな希望や、再生への兆しを見出すこともできます。特に、ハルナが母親の愛情を受け入れようとする姿は、閉ざされた心が開かれ、前に進もうとする人間の強さを示しているように思えました。

この作品は、わたしたち自身の内面と向き合うきっかけを与えてくれます。自分自身の心の闇、他者との関係性における複雑さ、そして愛という感情の多面性について、深く考える時間を与えてくれるでしょう。『窓の魚』は、一度読んだだけではその全貌を理解し尽くすことは難しいかもしれません。しかし、だからこそ、何度も読み返し、その度に新たな発見がある、そんな奥深い魅力に満ちた作品なのです。

最後に、この作品が投げかける問いは、現代社会における人間関係の希薄さや、表面的なつながりへの警鐘とも受け取れます。わたしたちは、本当に他者を理解しているのだろうか。そして、自分自身と真に向き合えているのだろうか。『窓の魚』は、そんな根源的な問いを、静かに、しかし力強く、わたしたちに問いかけているのです。

まとめ

西加奈子さんの『窓の魚』は、一見穏やかな温泉旅行を舞台にしながらも、その内側に人間の心の深い闇と複雑な感情を秘めた、非常に読み応えのある作品でした。ナツ、トウヤマ、ハルナ、アキオという四人の登場人物それぞれの視点から物語が語られることで、同じ出来事に対するそれぞれの認識の違いや、隠された真実が徐々に明らかになっていきます。読者は、彼らが抱える秘密や過去のしがらみ、そして歪んだ愛情の形に触れ、深い衝撃を受けることでしょう。

この作品の魅力は、明確な答えを与えない点にあると感じます。物語の終盤で池に浮かぶ遺体の正体は謎のままであり、読者はそれぞれの想像力を働かせ、自分なりの解釈を導き出すことになります。この「答えのなさ」が、物語をより一層奥深く、忘れがたいものにしています。まるで「ガラス」越しに隔たれた世界のように、登場人物たちの心の隔絶感が、そのまま読者にも伝わってくるかのようです。

また、登場人物の名前に季節が隠されていることや、作中に登場する猫の存在など、象徴的なモチーフが随所に散りばめられており、それらが物語の深層をより豊かにしています。西加奈子さんの繊細かつ鋭い筆致は、人間の心の機微を余すことなく描き出し、恋愛という得体のしれない感情の多面性を浮き彫りにしています。それは、わたしたち自身の心の奥底にある、言葉にできない感情を揺さぶる力を持っています。

『窓の魚』は、単なるミステリーや恋愛小説の枠を超え、人間の本質、孤独、そして他者との関係性について深く考えさせられる作品です。この作品が、あなた自身の心にどのような問いを投げかけるのか、ぜひその目で確かめてみてください。