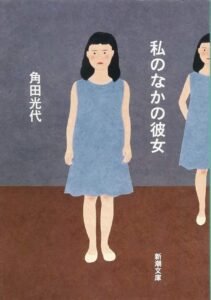

小説「私のなかの彼女」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが紡ぎ出す物語は、いつも私たちの心の奥底にある、言葉にならない感情や関係性の機微を鋭く、そして繊細に描き出してくれますよね。この「私のなかの彼女」も、まさにそんな作品の一つではないでしょうか。

小説「私のなかの彼女」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが紡ぎ出す物語は、いつも私たちの心の奥底にある、言葉にならない感情や関係性の機微を鋭く、そして繊細に描き出してくれますよね。この「私のなかの彼女」も、まさにそんな作品の一つではないでしょうか。

物語の中心にいるのは、和歌という一人の女性。彼女の18歳から始まる人生の歩みを通して、恋愛、家族、仕事、そして「書くこと」の意味が深く問われます。特に、長く付き合った恋人・仙太郎との関係性の変化は、読んでいて胸が締め付けられるような、それでいて目を逸らせないリアリティに満ちています。甘やかな始まりから、いつしか互いを縛り、傷つけ合うようになる過程は、誰もが経験するかもしれない恋愛の普遍的な痛みを感じさせます。

さらに、物語のもう一つの軸となるのが、和歌の祖母の存在です。祖母が遺した断片的な記録から、彼女が生きた時代、抱えていたであろう葛藤、そして「書くこと」に託した想いを、和歌が手繰り寄せていくミステリー要素も、この作品の大きな魅力です。母との根深い確執も絡み合い、過去と現在が交錯しながら、和歌自身の内面が深く掘り下げられていきます。

この記事では、そんな「私のなかの彼女」の物語の核心に触れながら、そのあらすじを追いかけます。そして、物語を読み解く上で避けられない結末にも言及しつつ、私が感じたこと、考えたことを、たっぷりの熱量をもってお伝えしたいと思います。読み終えた後、きっと誰かとこの物語について語り合いたくなるはずです。

小説「私のなかの彼女」のあらすじ

物語は、18歳の大学生、和歌の視点から始まります。彼女には、容姿端麗でセンスも良く、少し年上の恋人・仙太郎がいます。二人の関係は、若者らしい甘酸っぱさと共に描かれ、誰もが羨むような順風満帆な恋愛に見えます。しかし、和歌はどこか仙太郎に対して引け目を感じており、対等ではないという感覚を抱えています。

大学を卒業し、社会人となった和歌。仙太郎もまた、独特のイラストと言葉で人気を得て、クリエイターとしての道を歩み始めます。二人は同棲を始めますが、生活を共にする中で、少しずつ関係性に変化が生じてきます。互いの仕事に対する姿勢、価値観の違い、そしてコミュニケーションの齟齬が、見えない壁を作り出していくのです。

そんな中、和歌は実家の蔵に残された祖母の遺品を発見します。祖母・タエがかつて小説を書いていたこと、そして師匠的な存在の男性がいたらしいことを知ります。母はなぜか祖母のことをひどく嫌っており、その過去について語ろうとしません。和歌は、祖母がどんな人生を送り、何を書こうとしていたのか、その秘密を探り始めます。

和歌自身も、やがて文章を書く仕事に就き、次第にのめり込んでいきます。書くことに没頭するあまり、家事が疎かになり、仙太郎との溝はさらに深まります。かつては優しく、和歌を肯定してくれた仙太郎の言葉や態度も、徐々に棘を帯びてくるようになります。仕事で認められ、仙太郎と対等になれるはずだったのに、現実は皮肉な方向へと進んでいきます。

恋愛の苦悩、母との確執、仕事の壁、そして祖母の人生の謎。様々な問題にもがきながら、和歌は自分自身の道を探し求めます。中国返還前の香港への旅は、彼女にとって一つの転機となります。混沌とした街のエネルギーに触れ、自分の中の何かを解放するような感覚を得るのです。

長い時間をかけて、和歌と仙太郎の関係は修復不可能なほどに変形し、ついに終わりを迎えます。失意の中、和歌は祖母の人生の核心に近づいていきます。祖母が遺した小説や手紙、関係者の証言から、祖母が生きた時代の制約の中で、一人の女性として、書き手として、どのように葛藤し、生きたのかが明らかになっていきます。物語の終盤、エジプト・カイロを訪れた和歌は、雑踏の中で、過去の痛みを受け入れ、新たな一歩を踏み出す予感を抱くのでした。

小説「私のなかの彼女」の長文感想(ネタバレあり)

角田光代さんの「私のなかの彼女」、久しぶりにずっしりと心に残る、読み応えのある物語に出会えたと感じています。まるで和歌という女性の人生を追体験しているかのような没入感があり、読み終えた今も、彼女が生きた時間の重みが、私のなかに深く刻まれているような気がします。これは、単なる恋愛小説でも、家族小説でも、お仕事小説でもない。それらすべてを内包しながら、もっと根源的な、人が生きることの痛みや複雑さ、そしてその中にある微かな光を描き出した作品だと感じました。

まず、この物語の大きな軸の一つである、祖母・タエの人生の謎を探るパート。これが非常に巧みで、ミステリーを読むような面白さがありました。蔵に残された遺品、断片的な手紙、そして師匠的存在であっただろう男性・鉄治が遺した小説。それらのピースが少しずつ組み合わさっていく過程は、ページをめくる手を止められなくさせます。特に、鉄治の小説に登場する「毛深い女」が、物語の序盤で和歌の母が語っていた祖母のイメージと繋がった瞬間は、「うわー、そう繋がるのか!」と思わず声を上げそうになりました。母がなぜあれほどまでに祖母を毛嫌いしていたのか。その理由も、祖母の過去が明らかになるにつれて、単なる性格の不一致だけではない、もっと根深い、娘だからこそ感じていたであろう複雑な感情があったのではないかと想像させられます。祖母が自身の小説を出版したのが、夫の死の直後だったという事実。夫への遠慮から解放された、という解釈には、当時の女性が生きた時代の息苦しさが透けて見えるようでした。

そして、この物語のもう一つの、そしておそらく最も多くの読者の心を抉るであろう軸が、和歌と仙太郎の関係性の変遷です。18歳の和歌が仙太郎と交わす、「いや、かわいいよ和歌は」「そんなことないよ、ふつうだよ」「かわいいって」という、初々しく、どこにでもありそうな会話。ここから始まった二人の関係が、長い年月を経て、どれほどまでに歪み、互いを傷つけ、取り返しのつかないところまで変形してしまうのか。その過程が、本当に容赦なく、克明に描かれています。読んでいて血の気が引くような、息苦しくなるような描写の連続でした。

特に胸に突き刺さったのは、同棲生活の中での些細な、しかし決定的なすれ違いの積み重ねです。長く一緒にいるからこそ、相手の言葉の裏を読んでしまったり、反応を気にするあまりに身構えてしまったり。かつては心地よかったはずの距離感が、いつしか互いを縛る鎖のようになっていく。仙太郎から投げかけられる「和歌とはできない」「(小説を書くようになって)顔つきが、卑しくなったよ」といった言葉は、暴力的な言葉ではないのに、じわじわと和歌の心を蝕んでいきます。別れ話のシーンで、和歌の指に「ポテトチップスの海苔が点々とこびりついている」というディテールの描写。日常の些細な風景の中に、人生の決定的な瞬間が訪れる、その残酷なまでのリアリティに、角田さんの筆の冴えを感じずにはいられませんでした。

ただ、仙太郎という人物が、単純な悪役として描かれていない点も、この物語の深みだと思います。読み進めるうちに、「きっと仕事が上手くいかなくなって、和歌に当たるようになるんだろうな」と予想していたのですが、彼は細々とながらもクリエイターとしての仕事を続けていきます。和歌が仕事に集中している間は家事を一手に引き受けたり、自分の仕事場を別に借りる配慮を見せたりもする。元々容姿も良く、センスもあり、人気も得た彼が、特に大きな波風も立てずに(少なくとも和歌が知る限りでは)長く和歌と一緒にいたこと自体、ある意味奇跡的だったのかもしれません。だからこそ、関係が壊れていく過程が、より一層やるせなく、悲しく感じられるのです。どちらか一方が絶対的に悪いわけではない。ただ、時間と共に、状況と共に、二人の関係性が変質してしまった。そのどうしようもなさが、胸に迫ります。

和歌の妊娠と流産のくだりも、非常に考えさせられました。仕事に人生を賭けようとしている女性にとって、それはあまりにも重い出来事であり、彼女の選択や状況を一方的に責めることはできないと感じます。小説に没頭するあまり、家の中がゴミ屋敷のようになり、身なりにも構わなくなる和歌の姿。角田さんご自身は、規則正しい生活の中で執筆されていると聞いたことがありますが、それでも「一歩間違えばこうなっていたかもしれない自分」を描いているのではないか、そんな想像もしました。「書く」という行為が持つ業のようなもの、自己を削り、他者との関係性をも変容させてしまう力を、まざまざと見せつけられた気がします。

母と娘の関係も、この物語の重要なテーマです。母が和歌に投げかける「呪詛」のような言葉。それは、母自身が祖母から受け継いだものなのかもしれないし、あるいは母自身の人生の満たされなさから来るものなのかもしれません。和歌が仙太郎との関係で卑屈になってしまう一因には、この母との関係性が深く影響しているように思えます。実家の蔵を整理する父と母の「いやーだ、ちょっとこれ、重い!」「埋蔵金の類じゃないか?」「馬鹿言うのはいいかげんにしてよ」といった、どこか生々しく、奇妙になまめかしい会話。家族という、最も近いはずの存在が持つ、不可解さや歪みが、ふとした瞬間に顔を覗かせる描写も印象的でした。

角田さんは、人間の卑屈さ、かなしさ、身勝手さ、いじましさを描き出すことに、本当に容赦がないと感じます。和歌を、これでもかというほど精神的に追い詰めていく。恋愛、家族、仕事、そして書くこと。そのすべてにおいて、彼女は壁にぶつかり、もがき、傷ついていきます。読んでいるこちらも、息苦しさを覚えるほどです。

しかし、だからこそ、物語の中に差し込まれる別の時空間が、救いのように感じられるのです。旧仮名遣いで書かれた祖母の手紙や、和歌が空想する祖母の人生の断片。それらは、苦しい現実からふっと浮遊するような、不思議な美しさを湛えています。そして、和歌が旅する異国の風景。特に、中国返還前の香港・九龍城の混沌としたエネルギーや、ラスト近くに訪れるエジプト・カイロの喧騒。これらの場所が持つ圧倒的な「外部」の空気が、和歌だけでなく、読んでいる私たちの心にも風穴を開け、息苦しさから解放してくれるような感覚がありました。角田さんの作品では、しばしば海外の街が重要なモチーフとして登場しますが、この作品においても、異国の風景は、主人公が自己を見つめ直し、新たな一歩を踏み出すための重要な触媒となっているように感じます。

ラストシーン、カイロの街で和歌が出会う一枚の写真と、それに続く数秒、あるいは数分の静謐な時間。混沌とした現実が、そのまま音もなく受け入れられていくような、不思議な感覚。明確な解決やハッピーエンドが提示されるわけではありません。それでも、あるいは、だからこそ、深い余韻が残ります。世界は痛みだらけかもしれない。人間は弱く、愚かで、身勝手かもしれない。それでも生きていくしかないし、生きていけるのかもしれない。そんな、静かで、しかし確かな希望のようなものを、私は最後に感じ取りました。

この物語は、読む人によって、あるいは読む時期によって、響く部分が違うかもしれません。恋愛の痛みに共感する人もいれば、母娘関係の複雑さに思いを馳せる人もいるでしょう。あるいは、何かを生み出すことの苦しみと喜びに、自分を重ねる人もいるかもしれません。それだけ、人間の生が持つ多層的な側面が、深く、丹念に描かれているのだと思います。読み終えて、しばらくはこの物語の世界から抜け出せそうにありません。

まとめ

角田光代さんの小説「私のなかの彼女」は、一人の女性・和歌の人生を通して、恋愛、家族、仕事、そして「書くこと」の意味を深く問いかける、非常に読み応えのある作品でした。18歳の甘酸っぱい恋愛から始まり、長い時間をかけて恋人・仙太郎との関係が歪み、壊れていく過程は、目を背けたくなるほどのリアリティと痛みをもって描かれています。

また、和歌が祖母の過去を探るミステリー要素も物語に深みを与えています。祖母が生きた時代の制約の中で抱えたであろう葛藤や、「書くこと」への情熱が、現在の和歌自身の生き方とも響き合い、過去と現在が交錯する重層的な物語が展開されます。母との確執や、家族というものの複雑さも、容赦なく描き出されています。

ネタバレを含む感想の中でも触れましたが、人間の弱さや身勝手さ、いじましさといった、決して綺麗事ではない部分から目を逸らさずに描いているからこそ、この物語は私たちの心に強く響くのだと思います。しかし、その痛みや息苦しさの中にも、祖母の遺した言葉や、異国の風景がもたらす解放感など、微かな光も描かれており、読後には静かな希望のようなものも感じられました。

恋愛の苦さや、人生のままならなさを経験したことのある人、家族との関係に複雑な思いを抱えている人、そして何かを表現しようともがいている人にとって、きっと深く心に刺さる物語だと思います。読み終えた後も長く心に残る、忘れがたい一冊です。