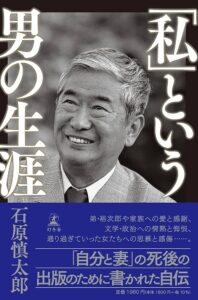

『「私」という男の生涯』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

『「私」という男の生涯』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

石原慎太郎氏が最晩年に綴られたこの一冊は、まさに彼の人生そのものを凝縮したような作品でございます。81歳を迎え、やがて来るであろう死を意識し始めた時期、脳梗塞で肉体の衰えを自覚しながらも、自身の人生の真実を後世に遺すべく筆を取られた、まさに渾身の遺作と言えるでしょう。本書は、「自分と妻」の死後の出版を条件とされたことからも、その内容の赤裸々さがうかがい知れます。生前の評価や批判に囚われることなく、ありのままの自己を曝け出そうとした、石原氏の覚悟が伝わってくるようです。

本書には、弟・裕次郎氏や妻、息子たちへの深い愛情と感謝の念が込められている一方で、文学や政治への情熱、そしてそれらに対する悔恨の念が赤裸々に綴られています。彼の人生を彩った多くの女性たちへの思慕と感傷、拭いきれない人生への未練、そして死への畏れといった極めて個人的な感情も、包み隠さず明かされており、読者は石原慎太郎という一人の人間の内面を深く覗き込むことができます。

石原氏は、死の瞬間まで意識を明晰に保ち、自身の死という「最後の未知」を自らの感覚で味わい尽くしたいと強く願っていたといいます。このような徹底した自己開示は、単なる回顧録の域を超え、作家としての彼の自負と、人生の終末において真実を追求しようとする良心の表れであると私は感じました。彼はこの一冊を通じて、自身の人生の真実を読者の審判に委ね、この世を去ったとされており、そのメッセージは現代を生きる私たちにも深く響くのではないでしょうか。

『「私」という男の生涯』のあらすじ

石原慎太郎氏の『「私」という男の生涯』は、彼自身の波乱に満ちた人生を赤裸々に綴った自伝でございます。物語は、彼の幼少期にまで遡り、学校の「硬直した俗物性」への嫌悪や、戦後の価値観の急変に対する反発といった、彼の後の思想形成に大きな影響を与えたであろう体験が語られます。特に印象的なのは、彼が抱いた初恋の純粋な感情が、ある出来事を境に軽蔑へと変容していく様で、これは彼の人間関係におけるある種の「残酷さ」を早期から示唆しているように思えます。

成長するにつれて、彼はその反骨精神を文学の世界で発揮し、作家としての道を歩み始めます。彼の作家としての成功には、弟・裕次郎氏の存在が深く関わっていたことが明かされます。裕次郎氏の奔放な行状が石原氏に小説の題材を与え、それがきっかけで自身も世に出ることになったと語られる部分は、兄弟の間にあった複雑で強固な絆を物語っています。裕次郎氏の早すぎる死の後も、石原氏の心には深い「不在感」が残り、その絆がどれほど深いものであったかを読者に伝えます。

そして、彼の人生を語る上で欠かせないのが、数々の女性遍歴でございます。自らを「好色者」と公言し、結婚後の不倫や堕胎、さらには庶子の存在までをも包み隠さず告白するその姿勢は、読者に驚きと同時に、死を目前にした人間の「真実への渇望」を強く感じさせます。これらの告白は、彼の強烈な自己本位な生き様を浮き彫りにする一方で、妻への最大限の感謝の念も同時に述べられており、その人間性の多面性が示唆されます。

彼の人生はまた、政治家としての活動によっても彩られます。国会議員から東京都知事へと、日本の政治の最前線で活躍した彼のキャリアは、「索漠とした感慨」と評されながらも、そのリーダーシップと発想の豊かさは大きな功績として評価されています。しかし、彼自身は、作家としての評価が政治家としての活動によって正当にされなかったことへの不満も抱えており、政治と文学の間で揺れ動く彼の内面が垣間見えます。東日本大震災や原発問題に対する彼独自の見解も語られ、その信念の強さが際立っています。

『「私」という男の生涯』の長文感想(ネタバレあり)

石原慎太郎氏の『「私」という男の生涯』を読み終えて、まず感じたのは、一人の人間が死を目前にして自己の全生涯をここまで赤裸々に、そして深く掘り下げて総括しようとした、その「覚悟」でした。彼は、生前の評価や批判に囚われることなく、ありのままの自己を後世に遺すべく筆を取られたのでしょう。その決意が、「自分と妻」の死後の出版という条件にも表れており、読者はその覚悟に胸を打たれます。彼の人生が、いかに波乱に満ち、多面的であったかを、本書は余すところなく伝えてくれます。

本書の導入部分で、石原氏が「死の瞬間まで意識を明晰に保ち、自身の死という『最後の未知』を味わい尽くしたい」と願っていたと語られる箇所は、彼の根源的な好奇心と探求心の表れであると感じました。それは単なる死への恐怖ではなく、未だ見ぬ領域への知的な挑戦とでも言うべきものでしょう。彼は自身の人生を「まるで映画の早送りのようにスクリーンに映し出すことができる」と表現する一方で、三島由紀夫が『仮面の告白』で描いたような誕生の記憶はないと正直に告白しています。この徹底した自己開示は、作家としての矜持と、人生の終末において真実を追求しようとする彼の良心から生まれたものだと私は解釈しました。

幼少期の記憶に触れる箇所では、彼の「反骨精神」の原点が鮮やかに描かれています。高校2年生での休学の理由が「学校の硬直した俗物性」への嫌悪であったこと、そして戦後の価値観の急激な転換、特に「鬼畜米英」と叫んでいた人々が敗戦後にリベラルな発言をするようになったことへの嫌悪感は、彼のその後の保守的な思想への傾倒の背景を雄弁に物語っています。彼は、大人たちの「醜い変節」に強い抵抗感を抱いていたと述べられていますが、この経験こそが、彼が既存の権威や常識に囚われない自由な精神を育む土壌となったのでしょう。彼の生涯を貫く「既存の枠組みに囚われない自由な精神」の最終形態が、この自伝の執筆に繋がっているとさえ言えるかもしれません。

特に私の心に深く刻まれたのは、小学生の頃の初恋のエピソードです。色白で人形のように可愛いクラスの女生徒への純粋な恋心が、彼女が授業中におもらしをしてしまったという事実を知った瞬間に「軽蔑」へと変わってしまったという描写は、衝撃的でした。書評ではこの描写に対し、「非常に不愉快であり、自身であれば同情や好奇心からさらにその子を好きになっただろう」という批判的な見解も示されていますが、このエピソードは、彼の人間関係におけるある種の「残酷さ」や「理想主義」の表れであると同時に、彼の人間性における「弱さ」や「不完全さ」への許容度の低さを示唆しているように思えました。純粋な憧れが、現実の生理現象という「不完全さ」に直面した際に幻滅へと転じるという彼の反応は、彼の後の女性遍歴における「自己中心的」と評される行動や、政治における強硬な姿勢の萌芽とも見なすことができ、彼の人生を形作る上で重要な側面であったと言えるでしょう。

そして、本書の多くの頁を割いて語られる女性遍歴については、率直に言って驚きを禁じ得ませんでした。自らを「好色者」と公言し、過去の女性たちとの交情、何人もの女性を妊娠させ中絶を強いたという事実までを包み隠さず明かすその姿勢は、ある意味で潔く、またある意味では衝撃的でした。書評で「驚きと幻滅」「男として尊敬できない」といった批判的な見解が示されるのも当然のことでしょう。しかし、一方で、一人だけ「どうしても産む」と言い張った女性がおり、庶子が一人いることも明らかにされています。彼の不倫の話が「微に入り細に入り」書かれているという評価は、その告白の徹底ぶりを示しており、一部の読者からは「もう俺はこの世にはいないんだから何でもかんでもクソ喰らえ!」というような痛快さを感じさせるという評価もあります。

この奔放な女性遍歴に関する告白は、単なる自慢話や懺悔に留まらず、彼自身の倫理観と自己認識の複雑な相克を示していると私は感じました。彼は自身の「好色」を隠さずに語ることで、社会的な規範や批判を超越しようとする姿勢を見せていますが、同時に「死後の出版」という条件は、生前の批判を避けるための自己防衛的な側面も持ち合わせていたと考えられます。死後出版という条件が、彼を社会的な評価から解放し、自身の欲望と行動を隠さないという選択を可能にしたのでしょう。彼は自己を「物語の登場人物」として客観視し、その経験を文学的表現として昇華しようと試みたのかもしれません。しかし、読者からは「自己寛容的」あるいは「懺悔」と多角的に解釈されることとなりました。

多くの女性を妊娠させ、堕胎を強いたという事実は、彼の強烈な「自己本位」の人生観を浮き彫りにします。自身の欲望を優先し、避妊を怠り、結果として堕胎を強要したという行動は、「自分本位の人生を楽しんだ」という評価に繋がります。これは、政治家としてのリーダーシップや発想の豊かさの源泉ともなり得た「我が道を行く」精神の、負の側面として現れたものと捉えることができます。同時に、妻への最大限の感謝の念を忘れない点は、彼の人間性の多面性、すなわち奔放な欲望と、家庭やパートナーへの一定の敬意や愛情が共存していたことを示唆しています。彼の人生は、このように複雑で矛盾を孕んだ人間性によって彩られていたと言えるでしょう。

弟・裕次郎氏との関係については、その深い絆と、石原氏の人生における裕次郎氏の存在の大きさに改めて気づかされました。子供時代の裕次郎氏のいたずらと、それに続く原因不明の奇病、そして子犬の供養による快癒というエピソードは、彼の合理主義的な思考の奥底に、「不可知なもの」への認識、あるいは畏敬の念が存在していたことを示唆しています。弟の不可解な病気が科学的治療では改善せず、霊的な解決策が成功したという体験は、彼にとって「人間にとって不可知なものが人の人生を容易に支配する」という自覚を促す重要な原体験となったのでしょう。この経験は、彼の後の死生観における「幽霊なるものは優にあり得る」という考え方へと繋がる、彼の精神形成における重要な要素であったと言えるでしょう。

また、石原氏が自身の作家としての成功を裕次郎氏の「放蕩」に帰結させている点は、兄弟間の複雑な共依存関係と、裕次郎氏という存在が彼の人生に与えた絶大な影響を示しています。裕次郎氏は単なる弟ではなく、石原慎太郎氏の文学的創造の源泉であり、精神的な拠り所でもありました。裕次郎氏の放蕩が石原氏に小説の題材を与え、それが作家としての成功に繋がり、さらに裕次郎氏の映画スター化へと展開していったという経緯は、互いのキャリアが密接に絡み合っていたことを物語っています。裕次郎氏の死後も続く「不在感」は、その絆の深さと、彼にとっての裕次郎氏の存在が絶対的なものであったことを強く示唆しています。この兄弟の関係性は、本書の中でも特に感情を揺さぶられる部分の一つでした。

政治家としての石原氏の人生についても、多くの頁が割かれています。彼が政治との関わりについて、「私のこうした回想に並行して政治家としての人生も在りはした。それをたどってみても索漠とした感慨しかありはしない」と述べているのは、非常に印象的でした。志半ばに終わった面があるものの、東京都知事として残した業績は大きなものがあったと評価されています。彼はしばしばタカ派的言動で左派の非難の的となりましたが、そのリーダーシップと発想の豊かさは抜群であったと評されています。しかし、この「索漠とした感慨」は、彼の理想主義的な国家観と、現実の政治における妥協や腐敗との間に存在する深い乖離を示しているように思えます。

1995年の議員辞職の際に、衆院本会議での勤続25年表彰への謝辞の中で政治の現状を厳しく批判し、辞職の意向を表明したエピソードは、彼の政治家としての真摯な姿勢と、同時に既存の政党への強い不満を表しています。彼は長らく所属していた政党にうんざりしていたと述べ、議員辞職後に『国家なる幻影』というアンチメモワールを執筆しました。しかし、彼はこの国を深く愛しており、絶望はしていないものの、その行く末を懸念し、焦燥感を抱いていると語っています。この矛盾した感情こそが、彼の政治家としての葛藤の根源だったのでしょう。彼は理想と現実の乖離に苦悩しつつも、国への深い愛情を抱き続けていたことが伺えます。

東日本大震災と原発問題に関する彼独自の視点も、非常に興味深く読みました。当時の民主党政府の無能さによって放射能に関するヒステリー現象が日本全体に広がり、原発そのものが社会悪のようなイメージを形成してしまったと批判する一方で、アインシュタインの相対性理論や人類の進化の歴史を引用し、核エネルギーをすべて忌避することは文明の進展と人間自身の向上を忌避することに他ならないと主張しています。彼のこの見解は、単なる政策批判を超え、彼の根底にある「文明の進展」や「人間の向上」を重視する思想、そして「ヒステリー」と断じる大衆心理への不信感が表れています。彼は、文明の進展と核エネルギーの必要性という信念を抱き、震災後の原発批判を「ヒステリー」と断じることで、自身の思想を貫く姿勢を示しました。

そして、本書の核心とも言えるのが、彼の「死生観」について深く考察されている点です。彼は自身の死について非常に深い関心を抱いていました。死の瞬間まで意識を明晰に保ち、自身の死という「最後の未知」を味わい尽くしたいと願っていたという彼の言葉は、生への執着と、同時に死という未知への飽くなき探求心を示しています。歳を重ね、病を患い、死を目前に控えた人間の心情が詳細に描かれており、「完璧には自由の利かなくなった肉体を抱えての日々の空虚さ」「この後必ず到来するだろう『死』なるものを想いながら送る日日の空虚さをどうやって埋めたらいいものだろうか。その前段の『老い』なるものはなんと空しく、忌々しいものだろうか」といった彼の言葉は、老いや死に対する深い考察と、それに対する率直な感情を表しています。

一方で、彼は来世への懐疑を隠していません。「私は一応の仏教の信者だが、来世なるものをどうにも信じることが出来はしないのだ」と語り、来世があれば懐かしい人々との再会もあるだろうが、それはあまりにも贅沢すぎると感じていました。そして、「それは虚無への予感とでも言うべきものなのかもしれないが、それを否もうとしても、その根拠はとてもあり得ない」と述べています。時間こそが存在の落とす影であり、存在の非絶対性を明かすものだとし、その代わりに在るものは虚無に他ならないと結論付けています。本書の結論が「死ぬのはつまらん」という事のようだと評する読者もいるほど、彼の死生観は冷徹で、虚無を直視しています。

しかし、その一方で、「不可知なもの」の存在や人間の想念の力を信じるという非合理的な側面も持ち合わせている点が、彼の死生観の複雑さを物語っています。小林秀雄からベルクソンを読むよう勧められたエピソードや、特攻隊員の「蛍になって帰ってくる」という約束が実際に果たされたという鳥濱トメさんの話を引き合いに出し、「幽霊なるものは優にあり得る」と信じていることを示唆しています。さらに、自身が死んだ後も、子孫に不祥な出来事が起こった際には幽霊になって守ってみせるとも述べています。彼は、死は意識の消滅を意味するが、「虚無さえも実在する」とし、「人間の想念の力は疑わない」と語っています。

彼の死生観は、来世への懐疑と虚無への予感という冷徹な認識と、死の瞬間まで意識を保ちたいという生の執着、そして幽霊の存在を信じるという非合理的な側面が複雑に絡み合っています。死の不可避性、そして来世への懐疑と虚無への直面という認識がありながらも、彼は意識の消滅への抵抗と、死の瞬間まで「味わいたい」という強い好奇心を抱いていました。さらに、幽霊や想念の力を信じることで、完全に「無」となることへの抵抗を示しています。これは、彼が人生を通して追求した「真実」が、科学や論理だけでは捉えきれない人間の根源的な問いへと向かっていることを示しています。

彼の死生観は、戦後の日本人が直面した「精神的な去勢」への抵抗と深く結びついています。敗戦後の価値観の変節と精神的去勢への嫌悪を抱いていた彼は、既存の宗教的救済や安易な来世観を拒絶し、自らの意識と想念の力に最後の希望を見出そうとしました。彼は虚無を直視しつつも、「想念の力」に最後の可能性を見出すことで、彼が最後まで「自分」という男であり続けたことの証明を示しています。この姿勢は、現代日本における個人の死生観を考える上で貴重な示唆を与えるものだと私は感じました。

本書の結びとして、石原氏が「私の人生はかなり恵まれたものだったと思われる」と自ら評価している箇所は、非常に印象的です。彼は、自身の多彩な才能や器量に恵まれ、さらに幸運にも多種多様な人物との出会いがあったと評されています。彼が自身の人生を「恵まれたもの」と総括する一方で、読者や批評家からはその女性遍歴や政治的言動に対する批判が寄せられるという構図は、彼の自己評価と世間の評価の間に存在する乖離を示しています。

彼の人生は、三島由紀夫を批判したり、多くの女性を妊娠させ続けたりと、倫理的な観点から感心できない側面も指摘されています。しかし、そうした批判を受けつつも、「やりたいことをやって、生きたいように生きた」彼の人生は、読者をして「太陽のような輝きを放っていた」と評されています。また、彼の人生は「濃密なネクターみたいな人生」と表現する読者もいます。彼は、戦後日本において、精神的に去勢されなかった数少ない日本人の代表であったとも評価されており、その生き様は多くの人々に影響を与えました。この「精神的に去勢されなかった」という評価は、彼が時代の流れに安易に迎合せず、自らの信念を貫いた結果であり、その生き様自体が、現代社会における個のあり方について深く問いを投げかけているのです。

石原氏の人生は、矛盾を抱えながらも一貫して自己を貫き通した軌跡であると言えます。彼の批判を恐れない言動は、彼の強烈な個性を生み出し、それが結果として、読者に自己の死生観や生き方を再考させるきっかけを与えています。彼の生涯は、戦後日本の激しい変遷の中で、既存の価値観への抵抗と自己の確立を追求した一人の男の物語であり、その生き様は、現代を生きる私たちに、自己とは何か、いかに生きるべきか、そして死といかに向き合うべきか、といった普遍的な問いを投げかけ続けているように思えます。

本書は、石原慎太郎という個人の生涯を描きながらも、戦後の日本社会における価値観の変遷、政治と文学の交錯、そして現代人が直面する死生観という普遍的なテーマを深く掘り下げています。彼の生きた時代背景、すなわち戦後日本の激しい変遷の中で、彼は既存の価値観への抵抗と自己の確立を追求しました。その生き様は、批判を恐れない言動として現れ、それが結果として、読者に自己の死生観や生き方を再考させるきっかけを与えています。

この自伝は、単なる一人の有名人の回顧録としてではなく、人間の生と死、そして自己とは何かという根源的な問いに対する、一人の男の答えを探求する旅の記録として読むべきだと私は強く感じました。彼の「死ぬのはつまらん」という結論は、一見すると虚無的にも聞こえますが、その言葉の奥には、生を最大限に味わい尽くした者だけが到達しうる、ある種の諦念と、それでもなお生への執着が混在しているように思えてなりません。彼の生きた時代、そして彼の人生そのものが、現代社会に生きる私たちにとって、多大な示唆を与えてくれる一冊であると確信しています。

まとめ

石原慎太郎氏の『「私」という男の生涯』は、彼が死を目前にして、自身の全生涯を赤裸々に総括した、まさに魂の告白と呼ぶにふさわしい一冊でございます。幼少期の反骨精神から、奔放な女性遍歴、弟・裕次郎氏との宿命的な絆、そして政治家としての情熱と葛藤、さらには晩年の死生観に至るまで、その多面的な人生が余すところなく語られています。生前の評価に囚われず、真実を遺したいという彼の強い意志と、死を「最後の未知」として探求しようとする飽くなき好奇心が、本書の根底に流れているように感じられます。

特に印象的なのは、彼の女性遍歴に関する告白です。自己本位な側面が浮き彫りになる一方で、妻への感謝の念も同時に語られており、彼の人間性の複雑さと多面性が示唆されています。また、弟・裕次郎氏との関係は、石原氏の人生における「不可知なもの」への認識の原点となり、彼の文学的成功と裕次郎氏のスター性という、兄弟間の共依存的な関係性を示しています。政治家としてのキャリアは「索漠とした感慨」と評されながらも、そのリーダーシップと発想の豊かさは高く評価されており、彼が理想と現実の乖離に苦悩しつつも、国への深い愛情を抱き続けていたことが伺えます。

そして、本書の核心とも言える死生観は、来世への懐疑と虚無への予感という冷徹な認識と、死の瞬間まで意識を保ちたいという生の執着、さらには「幽霊」や「想念の力」を信じるという非合理的な側面が混在しており、既存の価値観や安易な救済を拒絶し、自らの内面と直感に基づいて死と向き合おうとした彼の姿勢が鮮明に描かれています。この複雑で多層的な死生観は、現代社会に生きる私たちに、個人の死生観について深く問いかけるものでしょう。

石原慎太郎氏の生涯は、批判を恐れず、自らの欲望と信念に忠実に「やりたいことをやって、生きたいように生きた」軌跡として描かれています。その矛盾を孕んだ生き様は、戦後の日本社会における価値観の変遷を体現し、現代を生きる私たちに、個のあり方や死生観について深く問いかける貴重な一冊となっています。彼の言葉の数々は、読む者の心に深く響き、自身の生き方や死への向き合い方を改めて考えさせられることでしょう。