小説「禁じられた楽園」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの作品の中でも、特に幻想的で、どこか不穏な空気が漂う物語として知られています。この独特の世界観に引き込まれる読者は多いのではないでしょうか。わたしもその一人です。

小説「禁じられた楽園」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの作品の中でも、特に幻想的で、どこか不穏な空気が漂う物語として知られています。この独特の世界観に引き込まれる読者は多いのではないでしょうか。わたしもその一人です。

物語の舞台は、神秘的な雰囲気に包まれた和歌山県熊野。ここに、世界的に有名な天才芸術家、烏山響一(からすやま きょういち)が創り上げた巨大な「野外美術館」が存在します。主人公の大学生、平口捷(ひらぐち さとし)は、同級生である響一から、この特別な場所への招待を受けます。捷だけでなく、他の招待客たちもまた、それぞれの理由で熊野の山奥へと足を踏み入れることになります。

この野外美術館は、単なる芸術作品の展示場ではありません。訪れた人々の心の奥底に隠された記憶やトラウマを呼び覚ますような、不可思議で、時に恐ろしい仕掛けが施されているのです。鬱蒼とした森、飛び交うカラスたち、そして次々と現れる異様なインスタレーション。招待客たちは、美しいけれどもどこか禍々しい、この「楽園」の謎に深く囚われていきます。

この記事では、そんな「禁じられた楽園」の物語の筋道を追いながら、その魅力や少し怖い部分、そして物語の核心に触れる部分まで、わたしの感じたことを詳しくお話ししたいと思います。結末についても触れていますので、まだ読んでいない方はご注意くださいね。それでは、恩田陸さんが描く、美しくも恐ろしい世界へご案内しましょう。

小説「禁じられた楽園」のあらすじ

大学生の平口捷は、同じ大学に通う烏山響一という学生を知っていました。響一は、学生でありながらすでに世界的な天才美術家として名を馳せ、その日本人離れした容姿も相まって、学内では誰もが知る存在でした。ある日、その響一が、捷が姉の香織(かおり)と暮らす家を訪ねてきます。響一は自身の作品だというDVDを捷に手渡します。その「カーテン」と題された映像作品は、観た人の亡くなった知人が登場するという噂が広まり、話題を集めていました。

しばらくして、捷のもとに響一から一通の手紙が届きます。それは、響一が伯父であり高名な建築家でもある烏山彩城(さいじょう)と共に、「カーテン」の収益で故郷の熊野に建設したという巨大な「野外美術館」への招待状でした。響一の誘いに応じ、捷は和歌山県の熊野へと向かうことを決めます。捷のほかにも、響一に招待された人々、そして響一の謎めいた活動を探る人々が、熊野の山中に集まってきます。

集まったのは、捷、過去に深い傷を持つ女性造形作家の律子(りつこ)、響一の活動を調査する研究家の星野(ほしの)など、数名の男女。彼らは響一の案内で、熊野の深い森の中に作られた「野外美術館」、響一が言うところの「インスタレーション」を体験することになります。それは、美しい自然と融合しながらも、訪れる者の心の闇を映し出すかのような、奇妙で恐ろしい仕掛けの連続でした。

ゴムのカーテンが迷路のように垂れ下がり、まるで内臓の中を進むような不気味な部屋。そこで突然現れる、手首から先のない子供の幻影。あるいは、噛みついてくる生首の少女、鞠絵(まりえ)ちゃんのイメージ。これらの体験は、招待客たちが心の奥底にしまい込んでいたはずの、死や喪失に関するトラウマ記憶を容赦なく刺激します。捷や律子は、それぞれが抱える過去の出来事と向き合わざるを得なくなります。

このインスタレーションは、単なる芸術体験施設ではありませんでした。烏山家には代々伝わる秘密があったのです。彼らの一族は、熊野の奥深くにある、巨大な隕石が突き刺さったようなご神木から、芸術的なインスピレーションを得ていました。このご神体は、人間の持つ負の感情やエネルギーを吸収し、溜め込む性質を持っていたのです。響一の目的は、強いトラウマを持つ捷や律子をこのご神体に近づけ、彼らの負のエネルギーをご神体に供給させ、それを自らの芸術的創造力の源泉とすることでした。

響一の計画は着々と進み、招待客たちは精神的に追い詰められていきます。脱出困難な森の中、次々と襲いかかる恐怖体験。幻覚なのか現実なのかも曖昧な状況で、彼らは響一の作り出した「禁じられた楽園」の深部へと誘われていきます。物語は、烏山一族の秘密と、招待客たちの運命が交錯する、予測不能なクライマックスへと向かっていくのです。

小説「禁じられた楽園」の長文感想(ネタバレあり)

恩田陸さんの『禁じられた楽園』、読み終えた後のなんとも言えない感覚が、今も心に残っています。一言で表すなら、「美しく、そして怖い」。でも、ただ怖いだけじゃない、幻想的で、どこか神聖な雰囲気すら漂う、不思議な物語でした。ホラーとして読むと少し肩透かしを食らうかもしれませんが、恩田さんらしい、ジャンル分けの難しい、独特の世界観が存分に味わえる作品だと思います。

まず、物語の舞台となる和歌山県熊野の設定が素晴らしいですね。熊野古道や那智の滝など、古くから信仰の対象とされてきた神秘的な土地。鬱蒼とした深い森、険しい山々、そしてどこか霊的な空気感。そんな場所に、烏山響一が創り上げた巨大な「野外美術館」が存在するというだけで、もう期待感が高まります。作中でも触れられていますが、熊野といえば「ヤタガラス(八咫烏)」。三本足のカラスで、神武天皇を導いたとされる神聖な鳥ですが、一方でカラスには不吉なイメージもつきまといます。『禁じられた楽園』では、このヤタガラス、あるいはカラスの存在が、物語全体に不穏な影を落としています。響一の名前にも「烏」が入っていますし、彼の一族と熊野の土地、そしてカラスとの間には、深い繋がりがあることが示唆されます。この舞台設定が、物語の幻想性と不気味さを効果的に高めていると感じました。

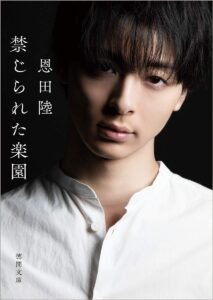

そして、やはりこの物語の核となるのは、天才芸術家・烏山響一というキャラクターでしょう。若くして世界的な名声を得て、日本人離れした端正な容姿を持ちながら、どこか人を寄せ付けない冷たさと、底知れない闇を感じさせる人物。彼が創り出す芸術作品は、禍々しいけれど、同時に強烈な魅力を持っていると描写されます。まさにダークヒーロー、あるいはアンチヒーローといった存在感ですね。彼の言動は常に謎めいていて、招待客たちを翻弄します。彼がこの「野外美術館」を創った真の目的は何なのか? その疑問が、読者を物語の奥深くへと引き込んでいきます。彼の放つ負のエネルギー、カリスマ性には、恐ろしさと同時に、ある種の憧憬のようなものさえ感じてしまうかもしれません。

主人公の平口捷は、そんな響一とは対照的に、比較的普通の大学生として描かれています。しかし、彼にもまた、心の奥底に隠された過去のトラウマと、それに由来するかもしれない特殊な感受性があることが示唆されます。響一は、捷のその部分に目をつけたわけです。捷が体験する恐怖や混乱は、読者の視点と重なりやすく、感情移入しやすいキャラクターと言えるでしょう。彼の純粋さや、時折見せる芯の強さが、物語に救いをもたらす要素にもなっています。

他の登場人物たちも魅力的です。陰のある美貌を持つ女性造形作家の律子。彼女もまた、深いトラウマを抱え、響一のインスタレーションによって過去の悪夢と対峙させられます。捷と律子の間には、同じような傷を抱える者同士の共感のようなものが芽生えていきます。そして、響一の活動を探る研究家の星野。彼は他の招待客とは少し違う目的でこの場所を訪れており、物語の謎を解き明かす役割を担っています。最初はクールで客観的な立場に見えましたが、彼もまた、この異常な空間に飲み込まれていきます。そして、忘れてはならないのが、捷の姉である香織です。序盤では、弟を心配する、少し事務的な印象の姉として描かれていますが、終盤で驚くべき役割を果たすことになります。彼女の存在が、物語の結末を大きく左右する鍵となるのです。

物語の中核をなす「野外美術館」、すなわちインスタレーションの描写は、本作の大きな見どころです。恩田さんの筆致は、視覚的にも感覚的にも、非常に豊かです。まるで迷宮のようなゴムカーテンの部屋、内臓の中を思わせる蠕動運動、そこで遭遇する鞠絵ちゃんの幻影…。生理的な嫌悪感と恐怖を巧みに刺激してきます。手首のない子供のイメージも強烈です。これらの仕掛けは、単なるお化け屋敷のアトラクションではなく、訪れた者のトラウマや深層心理に直接働きかけるように設計されています。美しい自然の中に突如として現れる異様な人工物、その対比も不気味さを際立たせています。読者は、捷たち招待客と共に、この奇妙で美しい、そして恐ろしい空間をさまようような感覚を味わうことになるでしょう。恐怖を感じながらも、次に何が待っているのか、知りたくてページをめくる手が止まらなくなる。そんな中毒性があります。

物語が進むにつれて、烏山一族の秘密が明らかになっていきます。彼らが代々、熊野の奥地にあるご神体から力を得て、芸術家としての才能を開花させてきたこと。そのご神体が、人間の負のエネルギー、特に死や喪失に関わる強い感情を吸収する性質を持っていること。そして、響一の真の目的が、捷や律子のような強いトラウマを持つ人間をご神体に近づけることで、その負のエネルギーを最大限に引き出し、自らの芸術の糧とすることだったということ。この設定は非常に独創的で、芸術と狂気、創造と破壊といったテーマを深く掘り下げています。芸術のためならば、他者のトラウマさえ利用することも厭わない響一の姿勢は、倫理的に許されるものではありませんが、彼の芸術家としての業のようなものを感じさせます。

そして、物語はクライマックスへ。響一の計画は成就するかに見えましたが、ここで予想外の展開が待っています。ご神体の負のエネルギーに飲み込まれそうになる捷を救ったのは、姉の香織でした。彼女が発揮したのは、なんと「至上の愛」の力。香織は、普段の冷静沈着な姿からは想像もつかないような強い意志と愛情をもって、捷を闇から引き戻します。「捷、想像するのよ、至上の愛を。」というセリフは、唐突に感じられるかもしれません。それまでのホラー的な雰囲気から一転、ファンタジー的な、あるいはスピリチュアルな解決がもたらされるのです。

この結末については、賛否が分かれるところだと思います。それまでの緻密に積み重ねられてきた不穏さや恐怖感が、ある意味「愛は勝つ」的な展開で収束することに、物足りなさや、やや強引さを感じる読者もいるでしょう。ホラーとしての結末を期待していた場合、肩透かしを食らったような気分になるかもしれません。確かに、とある人物(おそらく香織)にも特殊能力がありそうな伏線はあったものの、「至上の愛」という言葉が直接的に出てくるのは、少し驚きでした。しかし、見方を変えれば、これもまた恩田陸さんらしい結末なのかもしれません。彼女の作品には、ホラーやミステリーの枠組みの中に、しばしば人間の情念や、説明のつかない不思議な力が介入してくることがあります。恐怖や絶望だけでなく、愛や希望といったポジティブな力もまた、強いエネルギーを持ちうるのだというメッセージとして受け取ることもできるでしょう。

ホラーとして見た場合、本作は雰囲気作りや個々の恐怖描写は秀逸ですが、結末でその恐怖が浄化されてしまう感は否めません。鞠絵ちゃんの生首や、ゴムカーテンの部屋など、局所的な怖さはかなりのものですが、物語全体としては、恐怖を持続させるよりも、幻想的な美しさや、登場人物たちの内面描写に重きが置かれているように感じます。主人公たちが抱える過去の闇が、比較的早い段階で明かされ、そこからさらに深い絶望へと突き落とされる、というタイプのホラー展開ではない点も、物足りなさを感じる一因かもしれません。

一方で、ファンタジーとして捉えると、また違った味わいがあります。熊野の神秘的な土地、ヤタガラスの伝承、人間の負のエネルギーを吸収するご神体、そして「至上の愛」の力。これらの要素は、現実離れした、まさに幻想的な物語を構成しています。科学では説明できない力が作用し、登場人物たちの運命を動かしていく。そう考えると、ラストの展開も、この物語世界の中では受け入れられるのかもしれません。恐怖と美しさ、絶望と希望が混ざり合った、ダークファンタジーとして読むのが、一番しっくりくるのかもしれない、とわたしは感じました。

タイトルの「禁じられた楽園」とは何を指すのでしょうか。文字通り受け取れば、響一が創り出した、美しくも危険な野外美術館そのものを指すのでしょう。そこは、ある種の倒錯した美意識に基づいた「楽園」でありながら、足を踏み入れた者を破滅に導きかねない「禁じられた」場所です。あるいは、烏山一族がご神体から得てきた、負のエネルギーに根ざした芸術的インスピレーション、その禍々しい魅力こそが「禁じられた楽園」なのかもしれません。美しい表紙の絵も、響一の芸術が持つ、危険な美しさを象徴しているように見えます。もしかしたら、香織が示した「至上の愛」も、ある意味では人間を超えた力であり、安易に触れてはならない領域、つまり「禁じられた」ものなのかもしれない、などと深読みもしたくなります。

恩田陸さんの作品群の中で見ると、『禁じられた楽園』は、『月の裏側』や『ネクロポリス』など、ホラーや幻想的な要素が強い作品の流れを汲んでいると言えるでしょう。特に、閉鎖された空間での異常な出来事、登場人物たちの隠された過去や能力、そして説明のつかない結末といった要素は、他の作品にも通じるものがあります。ただ、『禁じられた楽園』は、その中でも特に「美」と「恐怖」の融合、そして熊野という土地の持つ神秘性が際立っているように感じます。類型的なキャラクター設定という指摘もあるようですが、わたしはむしろ、恩田さんらしい個性的なキャラクターたちが、この奇妙な物語を生き生きとさせていると感じました。

個人的な読後感としては、やはり「不思議な感覚」というのが一番近いかもしれません。怖い場面は確かに怖いのですが、読後感がひたすら暗いわけではない。むしろ、香織の愛の力や、捷と律子の間に生まれた絆のようなものに、わずかな希望も感じられます。響一の芸術も、禍々しいとはいえ、強烈なエネルギーと美しさを放っていました。人間の持つ闇やトラウマ、そしてそれを乗り越えようとする力、芸術の持つ魔力、愛の持つ奇跡的な力。そういった様々な要素が混ざり合い、一筋縄ではいかない、複雑な味わいを残してくれました。怖がりながらも、その世界に魅了され、最後まで読み進めてしまう。そんな体験をさせてくれる一冊でした。万人受けするタイプの作品ではないかもしれませんが、恩田陸さんの描く、美しくも恐ろしい幻想世界に浸ってみたい方には、ぜひ手に取ってみてほしいと思います。

まとめ

恩田陸さんの小説『禁じられた楽園』、その独特な世界観を堪能しました。物語は、和歌山県熊野の神秘的な森の中に作られた、天才芸術家・烏山響一による巨大な「野外美術館」が舞台です。主人公の大学生・平口捷をはじめとする招待客たちが、そこで体験する美しくも恐ろしい出来事を描いています。

このインスタレーションは、訪れる者のトラウマを呼び覚ます仕掛けが施されており、招待客たちは次々と不可解で恐ろしい現象に遭遇します。物語は、響一とその一族に隠された秘密、そして熊野の土地に根ざした神秘的な力へと迫っていきます。ホラー的な要素と幻想的な雰囲気が巧みに融合されており、読者は不穏な空気を感じながらも、その世界に引き込まれていきます。

物語の核心には、人間の負のエネルギーと芸術的創造力の関係、そしてトラウマとの向き合い方といったテーマが横たわっています。特に、クライマックスで示される「至上の愛」による解決は、意表を突くものであり、この作品の評価が分かれる点かもしれません。ホラーとしての怖さを期待すると少し物足りないかもしれませんが、ダークファンタジーとして読むと、その独特の魅力が感じられるでしょう。

『禁じられた楽園』は、恐怖と美しさ、絶望と希望が複雑に絡み合った、恩田陸さんならではの幻想譚です。読後には、どこか不思議で、心に残る感覚を味わえるはずです。ミステリアスで美しい世界観に触れてみたい方におすすめの一冊と言えるでしょう。