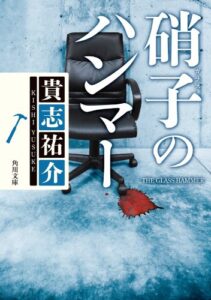

小説「硝子のハンマー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ただの密室殺人事件を描いたものではありません。人間の心の奥底に潜む欲望や、社会の歪みが複雑に絡み合い、読者を深い思索へと誘う作品だと感じています。

小説「硝子のハンマー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ただの密室殺人事件を描いたものではありません。人間の心の奥底に潜む欲望や、社会の歪みが複雑に絡み合い、読者を深い思索へと誘う作品だと感じています。

初めてこの作品を手に取った時、まずそのタイトル「硝子のハンマー」に強く惹かれました。一体どのようなトリックが隠されているのだろうかと、ページをめくる手が止まらなかったことを覚えています。そして読み進めるうちに、緻密に練られた筋書きと、登場人物たちの生々しい心理描写に、ぐいぐいと引き込まれていきました。

この記事では、物語の詳しい経緯はもちろんのこと、特に私が心を揺さぶられた部分や、事件の真相、そして登場人物たちが抱える想いについて、私の言葉でじっくりと語っていきたいと考えています。読み終えた後、皆様がこの作品について誰かと語り合いたくなるような、そんな内容をお届けできれば嬉しいです。

防犯コンサルタントでありながら実はすご腕の泥棒という榎本径と、若き美人弁護士の青砥純子。この一風変わったコンビが、難解な密室殺人の謎に挑む姿は、ハラハラドキドキの連続です。彼らの推理や、事件の裏に隠された人間模様を、一緒に追体験していきましょう。

小説「硝子のハンマー」のあらすじ

物語は、介護サービスを手掛ける株式会社ベイリーフで起こった不可解な事件から幕を開けます。株式上場を目前に控えたある日曜日、社長の潁原昭造(えばらしょうぞう)が、社長室で撲殺体となって発見されました。社長室は内側から施錠されており、完璧な密室状態。当時、社内にいたのはごく限られた人物のみでした。

事件当日、ベイリーフでは新しい介護システム——介護猿と介護ロボット「ルピナスV」——のデモンストレーションが行われていました。社長、副社長の潁原雅樹(えばらまさき)、専務の久永篤二(ひさながとくじ)、そしてそれぞれの秘書たちが休日出勤していたのです。昼食後、社長と専務は自室で昼寝をし、副社長は外出。この空白の時間に悲劇は起こりました。

最初に疑いの目が向けられたのは、専務の久永でした。社長室へ続く通路は専務室にも繋がっており、状況的に彼以外に犯行は不可能と見られたからです。久永は逮捕され、彼の弁護を担当することになったのが、若き弁護士の青砥純子(あおとじゅんこ)です。純子は、久永の無実を信じますが、警察の捜査は難航し、決定的な証拠は見つかりません。

途方に暮れた純子は、知人の紹介で防犯コンサルタントの榎本径(えのもとけい)に協力を依頼します。榎本は、表向きはセキュリティショップの店長ですが、その裏の顔は難攻不落の金庫すら破る天才的な泥棒。彼は、その驚異的な洞察力と専門知識で、密室の謎に挑み始めます。

榎本と純子は、関係者への聞き込みや現場検証を重ねるうちに、人間以外の存在——介護猿や介護ロボット「ルピナスV」——による犯行の可能性も視野に入れます。しかし、介護猿は社長室への侵入が不可能であり、「ルピナスV」は人間を傷つけられないよう完璧なセキュリティが施されているはずでした。捜査は行き詰まりを見せますが、榎本は些細な手がかりも見逃さず、独自の推理を展開していきます。

やがて、社長が脳腫瘍で余命いくばくもなかったことや、社長と専務による会社の金の横領疑惑が浮上します。事件はますます複雑な様相を呈し、一体誰が、何のために、そしてどうやって社長を殺害したのか、謎は深まるばかり。榎本は、常人では思いもよらない角度から事件の真相に迫っていくのです。

小説「硝子のハンマー」の長文感想(ネタバレあり)

この「硝子のハンマー」という作品を読み終えて、まず私の胸に去来したのは、そのトリックの独創性に対する純粋な驚きと、人間の心の深淵を覗き見たような戦慄でした。物語の核心に触れることになりますが、この衝撃を皆様と共有したいと思います。

この事件の最大の謎は、言うまでもなく「密室」です。社長室は内側から施錠され、窓も閉まっている。では、犯人はどうやって社長を殺害し、どうやって密室から脱出したのか。榎本径が解き明かすそのトリックは、まさに「硝子のハンマー」というタイトルそのものでした。犯人は、社長室の窓ガラスそのものを巨大なハンマーのように利用し、外部から社長の頭部を強打したのです。強化ガラスの特性を逆手に取った、あまりにも大胆かつ巧妙な方法に、私は言葉を失いました。

このトリックを思いつき、実行に移した犯人、椎名章(しいなあきら)。彼の視点から物語が語られる後半部分は、この作品にさらなる奥行きを与えています。彼はビルの清掃員として働きながら、偶然、社長がダイヤモンドを隠し持っていることを知ります。彼の父親は過去に詐欺に遭い、莫大な借金を残して失踪。そのトラウマと貧困から抜け出したい一心で、彼はダイヤモンド強奪、そして社長殺害という凶行に及ぶのです。

椎名章という人物は、単なる冷酷な殺人鬼として描かれてはいません。彼の生い立ちや、社会の底辺で生きる苦悩、そして犯行に至るまでの緻密な計画と葛藤が丁寧に描写されることで、読者は彼に対して複雑な感情を抱かずにはいられないでしょう。彼がガラス工房で働いていた経験や、防犯に関する知識を独学で身につけていく過程は、彼の知性と執念を感じさせます。

特に印象的だったのは、彼が犯行計画を練り上げる場面です。睡眠薬の入手方法、アリバイ工作、そして何よりもあの「硝子のハンマー」という奇抜な凶器の着想。それはまさに、追い詰められた人間の執念が生み出した、恐ろしくも美しいアイデアだと感じました。そして、犯行後の彼の日常。手に入れたダイヤモンドを持て余し、常に発覚の恐怖に怯えながら生きる姿は、犯罪が決して割に合わないものであることを静かに物語っています。

この物語のもう一人の主役、榎本径の存在も欠かせません。彼は防犯コンサルタントでありながら、その本質は「破る」ことに至上の喜びを感じる異能の持ち主。彼の推理は常に冷静かつ論理的で、警察すら見抜けなかった密室の謎を、まるでパズルを解くかのように鮮やかに解き明かしていきます。彼の知識と洞察力には、ただただ感嘆するばかりです。

そして、彼とコンビを組む弁護士の青砥純子。彼女は正義感あふれる若き弁護士ですが、榎本の正体を知りつつも彼に惹かれていく姿が、どこか危うげで魅力的です。彼女のまっすぐな視点や、時折見せる人間的な弱さが、物語に温かみを与えています。榎本と純子の関係性は、単なる協力者というだけでなく、互いに影響を与え合い、成長していく様子が描かれており、今後のシリーズ展開への期待も膨らみます。

この作品は、単なる謎解きミステリとしてだけでなく、現代社会が抱える問題——介護問題、企業の不正、格差社会、そしてそれらが個人の心に落とす影——をも鋭く描き出しています。被害者である潁原社長も、決して清廉潔白な人物ではなく、むしろ強欲で冷酷な経営者として描かれています。彼が築き上げた介護事業の裏には、様々な人間の思惑や犠牲があったことが示唆され、事件の背景にある社会の闇を感じさせます。

また、介護ロボット「ルピナスV」や介護猿といった要素は、近未来的な雰囲気を醸し出しつつも、人間の尊厳やテクノロジーとの向き合い方といった普遍的なテーマを問いかけているように思えました。特に「ルピナスV」が、犯人によって凶器の一部として利用されかねない状況は、技術の進歩がもたらす光と影を象徴しているかのようです。

犯人の椎名が、ダイヤモンドを手に入れた後も決して満たされず、むしろ孤独と恐怖を深めていく描写は、物質的な豊かさだけでは人間の幸福は得られないという、普遍的な真理を突きつけてきます。彼が最終的に自首を選ぶ場面は、罪を犯した人間の魂の救済という重いテーマを私たちに投げかけます。そして、その弁護を青砥純子が引き受けるという結末は、彼女の弁護士としての成長と、物語に一縷の希望を残しているように感じました。

貴志祐介さんの作品に共通する、科学的な知識に基づいた緻密なトリック構成と、人間の心理の暗部を容赦なく抉り出す筆致は、この「硝子のハンマー」でも遺憾なく発揮されています。読み進めるうちに、まるで自分自身が事件の当事者であるかのような緊張感と、ページをめくる手が止まらない興奮を覚えました。

物語の前半で提示される謎、そして後半で明かされる犯人の視点と犯行の全貌。この構成の巧みさも、読者を引き込む大きな要因でしょう。特に、犯人がどのようにしてあの難解なトリックを実行に移したのかが詳細に語られる部分は、驚きと共に一種の知的興奮を覚えるほどです。

私は、この作品を通じて、人間の弱さ、狡猾さ、そして時に見せる純粋さや切実な願いといった、複雑な感情の機微に触れることができました。なぜ人は罪を犯すのか、そしてその罪とどう向き合っていくのか。そうした根源的な問いを、エンターテインメント性の高いミステリという形式の中で巧みに描ききっている点に、作者の力量を感じずにはいられません。

この「硝子のハンマー」は、巧妙なトリックに唸りたいミステリ好きの方はもちろんのこと、人間の心理や社会のありように関心のある方にも、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。読み終えた後、きっと誰かとこの物語について語り合いたくなるはずです。そして、榎本径と青砥純子という魅力的なキャラクターたちが織りなす、今後の活躍にも期待せずにはいられません。

最後に、この物語が私たちに問いかけるのは、「完璧な犯罪は存在するのか」ということだけではないように思います。むしろ、「人間は過ちから何を学び、どう生きるべきか」という、より深く、そして普遍的な問いなのではないでしょうか。椎名章が自らの手で下した「硝子のハンマー」は、彼自身の人生をも打ち砕きましたが、そこから再生への道筋が示唆されている点に、わずかながらも救いを感じました。

まとめ

貴志祐介さんの小説「硝子のハンマー」は、息をのむような密室トリックと、人間の心の深淵に迫る重厚な物語が融合した、傑作ミステリだと感じています。防犯コンサルタント榎本径と弁護士青砥純子のコンビが、介護サービス会社の社長殺害事件の謎を追う中で、私たちは巧妙に仕掛けられた罠と、登場人物たちの複雑な心理描写に引き込まれます。

物語の核心をなす「硝子のハンマー」というトリックは、その発想の斬新さと実現可能性において、読者を驚嘆させることでしょう。しかし、この作品の魅力はそれだけにとどまりません。犯行に至る犯人の動機や背景、そして彼が抱える社会への絶望感が丁寧に描かれることで、単なる勧善懲悪では終わらない、深い余韻を残します。

読み進めるうちに、介護問題や企業の不正、格差といった現代社会の歪みが、事件の背景に色濃く浮かび上がってきます。そして、登場人物それぞれが抱える葛藤や人間関係が、物語にさらなる奥行きを与えています。特に、犯人視点から語られる部分は、読者に強い印象と問いを投げかけるはずです。

この「硝子のハンマー」は、精緻な謎解きを楽しみたい方はもちろん、人間のドラマや社会派ミステリに興味のある方にも、心からお勧めできる一冊です。読み終えた後、きっとあなたもこの物語の持つ力強さと、登場人物たちの運命について、深く考えさせられることでしょう。