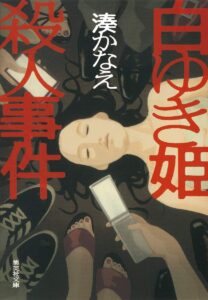

小説「白ゆき姫殺人事件」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、現代社会のコミュニケーション、特にインターネット上での情報の拡散や、噂がどのように人のイメージを作り上げていくのか、というテーマを鋭く描いたミステリー作品です。美しい化粧品会社の社員が殺害された事件をきっかけに、様々な人々の証言が交錯し、真実が少しずつ、しかし歪んだ形で浮かび上がってきます。

物語は、週刊誌の記者である赤星雄治が、事件の関係者たちに取材を進めていく形式で展開されます。同僚、同級生、家族など、それぞれの視点から語られる被害者、そして容疑者とされる女性の人物像は、食い違い、時には全く正反対の印象を与えます。読者は赤星と共に、誰の言葉が真実なのか、何が隠されているのかを探っていくことになります。

この記事では、そんな小説「白ゆき姫殺人事件」の物語の核心に触れながら、その概要をお伝えし、さらに深く踏み込んだ個人的な思いや考察を詳しく述べていきます。読み進めるうちに、きっとあなたも情報や噂というものの危うさ、そして人間の心の複雑さについて考えさせられるはずです。

小説「白ゆき姫殺人事件」のあらすじ

物語は、自然豊かな公園で、化粧品会社「白ゆき」に勤める美人社員、三木典子(みきのりこ)が惨殺死体となって発見されるところから始まります。滅多刺しにされた上、燃やされるという悲惨な殺され方から、メディアはセンセーショナルに事件を報道し、世間の注目を集めます。典子は会社の名前を冠した石鹸「白ゆき石鹸」のイメージモデルにも選ばれるほどの美貌の持ち主でした。

フリーランスの記者である赤星雄治は、この「白ゆき姫殺人事件」を取材し始めます。彼は典子の同僚たちに話を聞く中で、容疑者として一人の地味な女性社員、城野美姫(しろのみき)の名前を耳にします。典子とは対照的に目立たない存在だった美姫が、典子が殺害された夜以降、行方不明になっていること、そして彼女には典子に対する嫉妬や確執があったのではないかという噂が囁かれていました。

赤星は、美姫の同僚、同級生、家族など、様々な関係者に次々とインタビューを行います。しかし、彼らの語る美姫像は一様ではありません。「大人しくて優しい子」「何を考えているか分からない」「裏表がある」「呪いの儀式をしていた」など、証言は食い違い、錯綜します。赤星はこれらの断片的な情報を、時に脚色も加えながらインターネットの掲示板や自身のツイッターアカウントで発信。情報は瞬く間に拡散し、美姫は「魔女」のような恐ろしい人物として、ネット上で断罪されていきます。

しかし物語の終盤、行方をくらましていた城野美姫本人による独白によって、事態は全く異なる様相を呈します。彼女の口から語られるのは、被害者である三木典子の隠された本性、そして事件当夜の意外な真実でした。関係者の証言やネット上の噂によって作り上げられた虚像とはかけ離れた、事件の真相が明らかになるのです。そして、無責任な情報発信を続けた赤星もまた、その代償を払うことになります。

小説「白ゆき姫殺人事件」の長文感想(ネタバレあり)

湊かなえさんの小説「白ゆき姫殺人事件」を読み終えた時、まず感じたのは現代社会の縮図を見せられたような、ある種の肌寒さでした。美しい女性社員が殺害されるというショッキングな事件を発端に、関係者の「語り」だけで物語が進んでいく構成は非常に巧みで、ページをめくる手が止まりませんでした。

この物語の中心にあるのは、化粧品会社「白ゆき」の美人社員、三木典子の殺害事件です。彼女はまさに「白ゆき姫」のような美貌の持ち主。しかし、その死は凄惨なものでした。そして容疑者として浮かび上がるのが、同じ会社の地味な同僚、城野美姫です。事件後、彼女は姿を消し、様々な憶測が飛び交います。

物語は、フリーの記者・赤星雄治が、この事件の関係者に次々とインタビューしていく形で進行します。同僚、大学時代の友人、高校の同級生、中学の同級生、小学校の同級生、そして家族。章ごとに語り手がかわり、それぞれの視点から被害者の三木典子、そして容疑者の城野美姫について語られます。

この構成が本当に見事なのです。同じ人物について語っているはずなのに、語り手が変わると、その人物像がまるで変わってしまう。ある人は美姫を「大人しくて優しい、控えめな子」と言い、別の人は「何を考えているかわからない不気味な子」「裏で何を言っているかわからない」と評します。被害者の典子についても同様で、「誰からも好かれる完璧な美人」という声もあれば、「計算高く、他人を蹴落とすことも厭わない女性」という証言も出てきます。

私たちは普段、誰かについて語る時、無意識のうちに自分の主観や感情、その人との関係性といったフィルターを通して見ています。この小説は、その「フィルター」の存在をまざまざと見せつけてきます。特に、語り手自身の保身や見栄、嫉妬といった感情が、証言内容を微妙に、あるいは大胆に歪めていく様子は、読んでいてゾクゾクするほどリアルでした。

例えば、美姫の同僚たちは、自分たちが美姫に対して抱いていたやっかみや、典子との関係性を隠しながら、どこか美姫を悪者に仕立て上げようとする意図が見え隠れします。高校時代の同級生の話では、美姫が行っていたとされる「呪いの儀式」のようなエピソードが語られますが、これもまた、語り手の記憶違いや悪意によって脚色されている可能性が示唆されます。

そして、これらの断片的な、時に矛盾する情報を集め、さらにそれを増幅させる役割を担うのが、記者の赤星雄治です。彼は取材で得た情報を、裏付けも取らずに、面白おかしく編集してツイッターやネットニュースに流します。彼の軽率な行動は、匿名のネットユーザーたちの格好の餌食となり、城野美姫に対する誹謗中傷、憶測、デマが瞬く間に拡散していきます。美姫は、まるで現代の魔女狩りのように、匿名の悪意によって社会的に抹殺されそうになるのです。

このネット社会の描写は、2012年に発表された作品でありながら、現在でも全く色褪せていません。むしろ、SNSが日常に深く浸透した今だからこそ、より一層、その恐ろしさが身に迫ってくるように感じます。匿名性の陰に隠れて、無責任な言葉がどれだけ簡単に人を傷つけ、真実を捻じ曲げてしまうのか。赤星の行動は極端な例かもしれませんが、私たち自身も、気づかないうちに情報の拡散に加担したり、一方的なイメージで人を判断したりしていないだろうか、と自問させられました。情報の受け取り手としても、発信者としても、その責任の重さを痛感します。

物語の後半、それまで様々な人物によって語られてきた城野美姫本人が、ついに口を開きます。彼女の独白によって、事件の真相、そして被害者である三木典子の驚くべき本性が明らかになるのです。ここが、この物語の最大の転換点であり、カタルシスを感じる部分でもあります。

ネタバレになりますが、実は事件の真相は、多くの人が予想していた「地味な同僚による美人社員への嫉妬殺人」ではありませんでした。真犯人は、なんと美姫の高校時代の同級生であり、典子の熱狂的なファンであった狩野里沙子だったのです。そして、典子自身もまた、世間が抱く「清純で美しい白ゆき姫」というイメージとはかけ離れた、計算高く、他人を利用し、陥れることも厭わない人物であったことが判明します。

美姫は、典子から長年にわたって巧妙ないじめを受けていました。それは、美姫のアイデアを盗んだり、人間関係を壊したりといった、陰湿で精神的に追い詰めるようなものでした。そして事件当日、美姫は典子に呼び出され、ある計画に加担させられそうになります。それは、典子が自分を陥れようとしている別の同僚を逆に罠にはめるための、狂言誘拐のような計画でした。しかし、その計画が思わぬ方向へ転がり、典子は真犯人である里沙子によって殺害されてしまったのです。

美姫の独白によって、それまでの各章で語られた証言の裏側や、なぜそのような食い違いが生じたのかが見えてきます。例えば、美姫が「呪いの儀式」をしていたと誤解された行動は、実は全く別の意味合いを持っていました。また、典子を良く言う証言の多くが、彼女の巧妙な自己演出や、周囲の人間の思い込みによるものだったこともわかります。

この真相が明らかになった時、それまで読者が抱いていたであろう美姫に対する疑念や偏見は、ガラガラと崩れ落ちます。そして同時に、いかに私たちが表面的な情報や、他人の語る言葉によって簡単に印象操作されてしまうのかを思い知らされます。まさに、手のひらで転がされていたような感覚です。

湊かなえさんの作品は、「イヤミス(読んだ後に嫌な気持ちになるミステリー)」と評されることが多いですが、「白ゆき姫殺人事件」もその例に漏れません。しかし、単に後味が悪いというだけではなく、人間の心理の奥深く、そして現代社会が抱える病理のようなものを鋭く抉り出す力を持っています。

特に印象的だったのは、城野美姫というキャラクター造形です。彼女は決して、か弱いだけの被害者ではありません。内向的で口下手な部分はありますが、芯には強い意志と、自分なりの正義感を持っています。典子からのいじめに耐え、ネットでの誹謗中傷に晒されながらも、最後には自らの言葉で真実を語ることを選びます。彼女の独白は、決して声高な反論ではありませんが、静かな強さを感じさせます。

一方で、被害者である三木典子のキャラクターも非常に考えさせられます。彼女は美しさという武器を最大限に利用し、周囲を巧みに操ります。しかし、その裏側には、他者からの承認欲求や、常に自分が中心でなければ気が済まないという歪んだ自尊心が見え隠れします。彼女のような人物は、程度の差こそあれ、私たちの身近にも存在するかもしれません。美しさや外面の良さだけで人を判断することの危うさを、典子の存在は教えてくれます。

そして、もう一人、忘れてはならないのが記者の赤星雄治です。彼は、真実を追求するというジャーナリストとしての使命感よりも、話題性やアクセス数を優先し、結果的に事件を混乱させ、美姫を追い詰める片棒を担いでしまいます。彼の姿は、現代のメディアや、情報発信する個人のあり方について、大きな問いを投げかけています。物語の結末で、彼が自身の過ちを突きつけられる場面は、ある種の溜飲が下がる思いもありましたが、同時に、誰もが赤星になりうる可能性を秘めているという警鐘のようにも感じられました。

この小説は、ミステリーとしての面白さはもちろんのこと、人間関係の複雑さ、噂の恐ろしさ、情報の扱い方、見た目に惑わされないことの大切さなど、多くのテーマを内包しています。読後、誰かとこの物語について語り合いたくなる、そんな深い余韻を残す作品です。様々な人物の「語り」を通して、真実がいかに多面的で、捉えどころのないものかを知ることができます。そして、自分自身が何かを「語る」とき、あるいは誰かの「語り」を受け取るとき、より慎重でなければならないと、改めて考えさせられました。「白ゆき姫殺人事件」は、エンターテインメントとして楽しみながらも、現代を生きる私たちにとって重要な示唆を与えてくれる、読み応えのある一冊だと言えるでしょう。

まとめ

小説「白ゆき姫殺人事件」は、美人OL殺人事件というセンセーショナルな題材を通して、現代社会に潜む様々な問題を鋭く描き出した作品です。関係者の食い違う証言が積み重なることで、読者は誰を信じれば良いのか、真実はどこにあるのかと翻弄されます。この構成自体が、情報が錯綜する現代社会を象徴しているかのようです。

特に、インターネットやSNSにおける噂の拡散、誹謗中傷の恐ろしさがリアルに描かれており、他人事とは思えない切実さがあります。容疑者とされる城野美姫が、いかに周囲の悪意や無責任な情報によって「魔女」に仕立て上げられていくのか。その過程は読んでいて息苦しさを覚えるほどですが、同時に、情報の受け手、発信手としての責任を強く意識させられます。

最終的に明らかになる事件の真相は、多くの読者の予想を裏切るものであり、ミステリーとしてのカタルシスも十分に味わえます。しかし、それ以上に、人間の多面性や、見た目や噂に惑わされずに本質を見極めることの重要性など、深く考えさせられるテーマが心に残ります。湊かなえさんの巧みな筆致によって、人間の心理の機微が丁寧に描かれた、読み応えのある一冊でした。