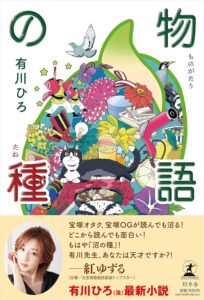

小説「物語の種」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、有川ひろさんがコロナ禍という特別な時期にインターネット上で読者から「物語の種」となるような体験談やフレーズ、写真などを募集し、それをもとに書き下ろした10篇の短編小説が収められています。誰もが家の中に閉じこもり、不安を抱えていた時期だからこそ生まれた、温かく優しい物語たちです。

小説「物語の種」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、有川ひろさんがコロナ禍という特別な時期にインターネット上で読者から「物語の種」となるような体験談やフレーズ、写真などを募集し、それをもとに書き下ろした10篇の短編小説が収められています。誰もが家の中に閉じこもり、不安を抱えていた時期だからこそ生まれた、温かく優しい物語たちです。

それぞれの短編は、読者から寄せられた小さな「種」から、有川さんの手によって芽吹き、花開いたもの。日常の中にあるささやかな出来事、誰かを想う気持ち、そして「推し」への愛など、多様なテーマが描かれています。フィクションでありながら、どこかに誰かのリアルな体験や感情が織り込まれているのが特徴で、それが物語に深みと共感を与えています。

この記事では、そんな「物語の種」の魅力について、物語の概要から、少し踏み込んだ内容、そして個人的に感じたことなどを詳しくお伝えしていきたいと思います。有川ひろさんのファンの方はもちろん、心温まる物語を求めている方、日常にちょっとした彩りを見つけたい方にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

小説「物語の種」のあらすじ

「物語の種」は、有川ひろさんが読者と共に作り上げた、特別な短編集です。始まりは、新型コロナウイルスの影響で多くの人々が外出を控え、日常が一変した時期。有川さんは、そんな状況下でも物語の力を届けたい、読者との繋がりを持ち続けたいという想いから、インターネット上で「物語の種」となるエピソードやアイデアを募集する企画を立ち上げました。寄せられた多くの「種」の中から10篇が選ばれ、それぞれが有川さんの筆によって一つの短編小説として紡がれました。

収録されているのは、SNSで見かけた保護猫に心を奪われる女性の話、厳格な上司の意外な一面(宝塚ファン!)を知るOLの話、その同僚の男性が先輩に抱く淡い恋心を描く話など、バラエティ豊かな10篇です。これらの物語は、読者から提供された実際の体験や感情、好きなものへの情熱などが核となっています。そのため、一つ一つの物語に、どこか身近で、共感できる温かさが流れています。

例えば、「SNSの猫」では、直接会ったことのない猫への深い愛情や、SNSという仮想空間と現実との繋がり方が描かれます。「Mr.ブルー」とその派生作品「恥ずかしくて見れない」では、共通の趣味(宝塚)を通じて変化する人間関係や、仕事とプライベート、そして恋愛模様が生き生きと描かれています。宝塚歌劇への熱い想いが語られる場面も多く、ファンにとってはたまらない描写が満載です。

この短編集は、誰かの小さな「好き」や、ささやかな日常の出来事が、物語として輝き出す瞬間を見せてくれます。コロナ禍という少し塞ぎがちだった時期に、人々の心を少しでも明るくしようという著者の優しい眼差しが感じられる作品集であり、読者の投稿というリアルな要素が、フィクションの世界に確かな手触りを与えています。読み終えた後、自分の周りにある小さな「物語の種」にも目を向けたくなるような、心温まる一冊と言えるでしょう。

小説「物語の種」の長文感想(ネタバレあり)

有川ひろさんの「物語の種」を読み終えて、まず感じたのは、その成り立ちのユニークさと、そこから生まれた物語たちの温かさでした。コロナ禍という、世界中が経験したことのない閉塞感と不安の中にあった時期に、「読者から物語の種を募って小説を書く」という企画。これは、単なる思いつきではなく、作家として、そして一人の人間として、有川さんが読者と繋がり、少しでも心を軽くするものを届けたいという強い意志の表れだったのではないでしょうか。インターネットを通じて種を募り、物語を紡いでいく。それは、物理的な距離があっても、物語を通じて心は繋がれるという証明のようにも感じられました。

本書は10篇の短編から構成されていますが、その一つ一つが、誰かの実体験や大切にしている想い、好きなフレーズといった「種」から生まれているというのが、最大の魅力であり、面白さの源泉だと思います。読者が提供した種を、有川さんがどのように解釈し、想像力を羽ばたかせ、一つの物語として完成させたのか。その過程を想像するだけでも、わくわくします。まるで、小さな種が土の中で芽吹き、やがて色とりどりの花を咲かせる様子を見ているかのようです。読者と作家が、まさに共同で物語を育て上げた、そんな感覚を覚えました。

特に印象に残った作品をいくつか挙げながら、感じたことを述べていきたいと思います。

まずは「SNSの猫」。これは、SNSで見かけた保護猫「おもち」に心を奪われた主人公の物語です。現代ならではのテーマですよね。直接触れ合うことのない、画面越しの存在である猫に対して、主人公は深い愛情を注ぎ、その日々の様子を追いかけます。この感情、SNSで動物アカウントをフォローしている人なら、少なからず共感できるのではないでしょうか。私も、ついつい可愛い犬や猫の動画を見ては癒やされていますから。物語は、単に「猫かわいい」で終わるのではなく、その猫を巡るある出来事を通じて、SNS上の繋がりとは何か、バーチャルな関係性とリアルな感情の境界線はどこにあるのか、といった問いを投げかけてきます。SNSで繋がっている「誰か」や「何か」への思い入れは、果たして現実の人間関係や動物との絆と同じなのか、それとも違うのか。軽いタッチで描かれながらも、現代的なテーマについて考えさせられる一編でした。個人的には、主人公がおもちのために行動を起こす場面に、画面越しでも確かに育まれた絆の強さを感じて、胸が熱くなりました。

次に、「Mr.ブルー」。これは、家電メーカーに勤める主人公が、ウェブ会議中に厳しい上司の背後に宝塚のポスターを発見するところから物語が動き出します。実は主人公自身も宝塚ファンなのですが、上司はその上を行く、相当な「ヅカオタ」だったことが判明。この設定がまず面白いですよね。仕事中は厳格で近寄りがたい上司が、実は自分と同じ(あるいはそれ以上の)熱量で趣味に没頭している。このギャップが、人間味を感じさせてくれます。物語の中では、宝塚ファンならではの専門用語(?)が飛び交い、特定のスターへの熱い想いが語られます。宝塚に詳しい読者なら、「あるある!」と膝を打つ場面も多いのではないでしょうか。この作品の面白さは、単に共通の趣味が見つかったというだけでなく、それを通じて上司の意外な一面を知り、人間関係が変化していくところにあります。仕事上の顔だけでは見えなかった相手の素顔に触れることで、壁が取り払われ、新たな関係性が築かれていく。趣味が、人と人との距離を縮める潤滑油のような役割を果たしているのです。また、仕事と趣味をきっちり分けているようでいて、実はそのどちらもその人自身を形作っている大切な要素なのだ、ということも示唆しているように感じました。

そして、「恥ずかしくて見れない」。「Mr.ブルー」のスピンオフ的な作品で、主人公は「Mr.ブルー」の主人公の後輩にあたる男性社員です。彼は、先輩(「Mr.ブルー」の主人公)に繰り返し宝塚観劇に誘われるうちに、彼女に対して淡い恋心を抱くようになります。こちらは、初々しい恋愛模様が中心に描かれています。宝塚という、華やかで夢のような世界に魅了されていく過程と、先輩への想いが募っていく過程が重ね合わされ、読んでいるこちらもなんだかムズキュンしてしまいます。男性の視点から宝塚の魅力が描かれているのも新鮮でした。女性ファンが多いイメージのある宝塚ですが、その熱気やパフォーマンスの素晴らしさは、性別を超えて人の心を惹きつける力があるのだと感じさせられます。一方で、作中では、宝塚という「夢の世界」への憧れと、現実の恋愛感情との間で揺れ動く主人公の様子も描かれています。これは、宝塚に限らず、アニメやアイドルなど、いわゆる「推し活」に熱中している人なら、少し共感できる部分があるかもしれません。非日常の世界への没入と、日常の中にある恋愛感情。その境界線で揺れる心の機微が、巧みに描かれていました。

これらの作品に共通して色濃く現れているのが、「宝塚歌劇」の要素です。作者の有川ひろさん自身が熱心なファンであることは、これまでの作品(例えば「阪急電車」など)からも窺えますが、本作ではそれがより前面に出ている印象を受けました。特に「Mr.ブルー」や「恥ずかしくて見れない」では、宝塚が物語の重要な核となっています。参考文献にもあったように、帯に元宝塚トップスターの紅ゆずるさんが登場していることからも、その繋がりは明らかです。宝塚ファンにとっては、作中に散りばめられた「あるある」ネタや、登場人物たちの熱い語りに共感し、より一層物語を楽しめるでしょう。兵庫県や阪急沿線が舞台になることが多いのも、宝塚ファンや地元の方にとっては嬉しいポイントかもしれません。

ただ、一方で、これも参考文献にあった指摘ですが、宝塚にあまり馴染みのない読者にとっては、この「宝塚推し」が少し強く感じられる可能性もあるかもしれません。「著者の方の趣味がゴリ押しされて、胸焼けが発生する」という感想も、分からなくはないです。特定のジャンルへの深い知識や愛情が、時に内輪向けのノリのように感じられたり、物語への没入を妨げるノイズになったりすることもあり得ます。知らなかった世界を新鮮な気持ちで楽しめるか、それとも少し距離を感じてしまうか。これは、読者の興味や知識、あるいはその時の気分によっても変わってくるでしょう。しかし、個人的には、作者が本当に好きなものを熱く語る姿勢は、作品に独特のエネルギーを与えているとも感じます。たとえ宝塚に詳しくなくても、登場人物たちの「好き」に対する熱量や、それがもたらす人との繋がりのドラマは、普遍的なものとして伝わってくるのではないでしょうか。

有川ひろさんの文章は、やはり読みやすいです。テンポの良い会話、軽快なストーリー展開は健在で、どの短編もすいすいと読み進めることができました。いわゆる「有川節」と評されるような、キャッチーで現代的な言葉遣いも特徴的です。時には、それが少し直接的すぎると感じたり、登場人物が語る正論に「お説教感」のようなものを感じてしまう瞬間がないわけではありません。心が少しささくれている時には、そのストレートさがしんどく感じることもあるかもしれません。

しかし、それと同時に、有川さんの作品には、読者の背中をそっと押してくれるような、的確で心に響く言葉がたくさん散りばめられています。本作の中でも、特に心に残ったのが、「不運に見舞われたときは、好きをどれだけ持っているかが耐久力になる」という一文です。これは、コロナ禍という未曾有の事態を経験した私たちにとって、非常に深く刺さる言葉ではないでしょうか。外出もままならず、人に会うことも制限され、不安が募る日々の中で、心の支えになったのは、自分が「好き」なもの――趣味だったり、特定の作品だったり、あるいは身近な人や動物だったり――ではなかったかと。好きなものがあるから、辛い時期もなんとか乗り越えられた。好きなものがあるから、日常に彩りが生まれ、前を向く力が湧いてくる。この言葉は、本作全体を貫くテーマの一つでもあるように感じました。「推し」への愛が多くの短編で描かれているのも、まさにこの「好きの力」を象徴していると言えるでしょう。

この「物語の種」という作品集は、フィクションでありながら、その根底には生身の人間のリアルな感情や体験があります。読者から寄せられた「種」が元になっているからこそ、描かれる喜びや悲しみ、悩みや希望に、嘘がないように感じられるのです。それはまるで、 丁寧に手入れされた小さな庭に咲いた、色とりどりの花々 のようです。一つ一つの花は小さくても、それぞれに個性があり、健気に咲いている姿は見る人の心を和ませ、励ましてくれます。有川さんは、その庭師のように、読者から託された種を大切に育て、美しい物語の花を咲かせたのでしょう。

コロナ禍という、ともすれば暗く沈みがちな時期に生まれたからこそ、本作には、日常の中にあるささやかな光や、人と人との繋がりの温かさを大切にしようというメッセージが、より強く込められているように思います。家に閉じこもる時間が増えたからこそ、SNSでの繋がりに救われたり、身近な人の大切さを再認識したり、新たな「推し」を見つけて世界が広がったり…そんな経験をした人も少なくないはずです。本作に収められた物語たちは、そんなコロナ禍の日常の中で生まれた、ささやかだけれど確かな希望の光を映し出しているかのようです。

「物語の種」は、読む人の心にそっと寄り添い、温かい気持ちにしてくれる作品集でした。派手な事件が起こるわけではありませんが、登場人物たちの心の機微が丁寧に描かれており、読後には優しい余韻が残ります。有川ひろさんのファンはもちろん、日常に少し疲れたと感じている人、心が温まる物語を読みたい人、そして自分の「好き」を大切にしたいと思っているすべての人におすすめしたい一冊です。この本を読んで、自分の周りにも、まだ気づいていない「物語の種」が隠れているかもしれない、そんな風に思えたら素敵ですね。

まとめ

有川ひろさんの短編集「物語の種」は、コロナ禍という特別な時期に、読者から寄せられた「物語の種」をもとに紡がれた、心温まる10篇の物語が収められています。SNSで繋がる猫への愛、職場での意外な出会い、淡い恋心、そして「推し」への熱い想いなど、日常の中にある様々な出来事や感情が、有川さんらしい軽快な筆致で描かれています。

この作品の魅力は、読者のリアルな体験や想いが物語の核となっている点です。フィクションでありながら、どこか身近で共感できるエピソードが多く、登場人物たちの喜びや悩みが自分のことのように感じられます。特に、宝塚歌劇に関する描写が多く見られ、ファンにとってはたまらない内容である一方、宝塚に詳しくない読者も、登場人物たちの「好き」に対する情熱や、それがもたらす人間関係の変化を楽しむことができるでしょう。

「不運に見舞われたときは、好きをどれだけ持っているかが耐久力になる」という作中の言葉が象徴するように、この短編集は、困難な状況にあっても、自分の「好き」を大切にすることの力や、人と人との繋がりの温かさを教えてくれます。読後には、心がふわりと軽くなり、優しい気持ちになれるはずです。日常にちょっとした彩りや、前を向く元気が欲しいと感じている方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。