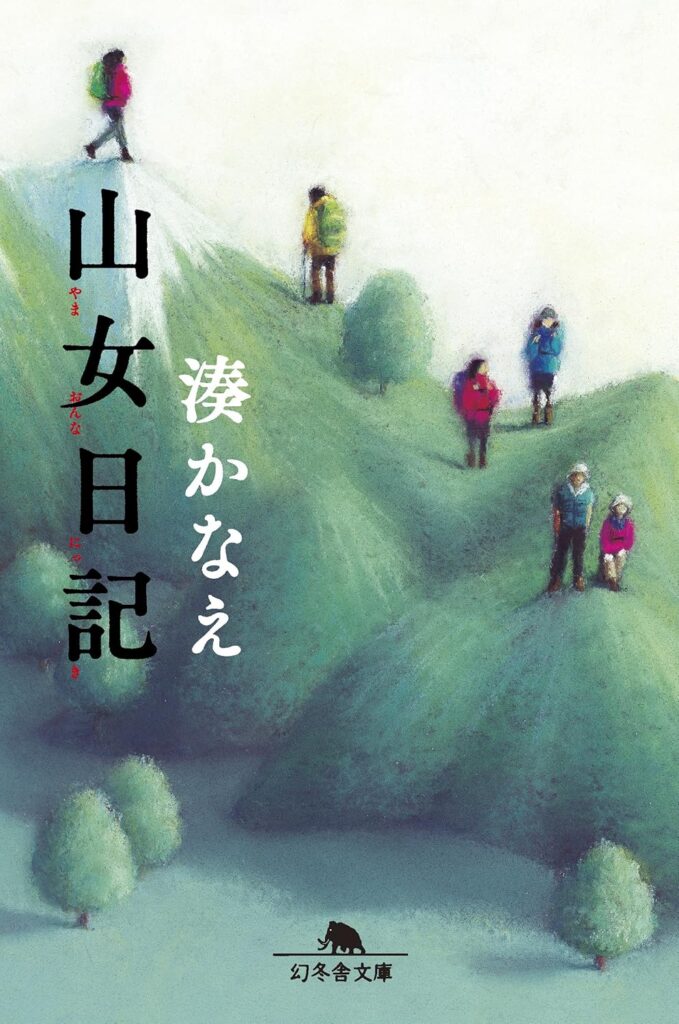

小説「残照の頂 続・山女日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品といえば、読む者の心をざわつかせるような展開を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、この「山女日記」シリーズは、少し趣が異なります。

小説「残照の頂 続・山女日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品といえば、読む者の心をざわつかせるような展開を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、この「山女日記」シリーズは、少し趣が異なります。

前作『山女日記』に続き、本作「残照の頂 続・山女日記」も、様々な事情や思いを抱えた女性たちが、一歩一歩山を登る姿を描いた連作短編集です。彼女たちが山の雄大な自然の中で何を感じ、何を見つけ出すのか。その過程が丁寧に描かれており、読後には心が洗われるような、温かい気持ちになれる物語が詰まっています。

この記事では、「残照の頂 続・山女日記」の物語の内容に触れつつ、私が感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしていきたいと思います。物語の結末にも触れる部分がありますので、まだお読みでない方はご注意くださいね。読み終えた方とは、この感動を共有できたら嬉しいです。

小説「残照の頂 続・山女日記」の物語の概要

この物語集は、四つの山の名前を冠した短編で構成されています。それぞれ異なる背景を持つ女性たちが主人公となり、山登りを通して人生の岐路や内面と向き合っていく様子が描かれます。

「後立山連峰」では、亡き夫への後悔を抱える喫茶店主の綾子が、店で出会った若い女性・麻実子と共に、夫が愛した五竜岳を目指します。同行する山岳ガイドの山根を含めた三人の間には、見えない過去の糸が絡み合っているようです。一見偶然の出会いに見える山行には、それぞれの秘めた思いが隠されています。

「北アルプス表銀座」は、音大に通う三人の若者たちの物語。声楽科のユイ、バイオリンのサキ、ピアノのユウ。音楽を通して結びついた彼らの関係は、山登りをきっかけに変化していきます。しかし、複雑な想いが交錯する中、ユウは突然姿を消してしまいます。残されたユイとサキは、彼が計画していた北アルプス表銀座、そして槍ヶ岳へと向かうのです。

「立山・剱岳」の主人公は、山岳ガイドを目指す女子大生の夏樹。幼い頃に父を亡くし、看護師の母と二人で暮らしてきた彼女ですが、母はなぜか夏樹が山に関わることに強く反対します。その理由を知るため、夏樹は母を立山への登山に誘います。険しい剱岳を前に、母が語り始めた過去とは。母娘の間にあったわだかまりが、登山を通して少しずつ解き明かされていきます。

「武奈ヶ岳・安達太良山」は、大学の山岳部で青春を共にしたものの、卒業後は疎遠になっていた二人の女性、英子と久美の物語です。コロナ禍という予期せぬ事態の中で、英子が久しぶりに滋賀の武奈ヶ岳に登ったことをきっかけに、久美へ宛てた長い手紙を書きます。その手紙が、三十年の時を経て、二人の人生と友情を再び繋ぎ合わせることになります。

小説「残照の頂 続・山女日記」の深く掘り下げた所感(ネタバレあり)

さて、ここからは物語の核心に触れながら、私が感じたことを深く掘り下げていきたいと思います。まだ読んでいない方は、この先を読むかどうか、ご自身の判断でお願いしますね。

作品全体を通して感じる「浄化」と「再生」

まず、この「残照の頂 続・山女日記」という作品全体を貫いているのは、「浄化」と「再生」のテーマだと強く感じました。湊かなえさんといえば、人間の心の奥底にある澱のような感情や、複雑に絡み合った人間関係のもつれを描くのが非常に巧みな作家さんという印象があります。いわゆる「イヤミス」と呼ばれるジャンルの旗手としても知られていますよね。私も『告白』をはじめとする作品群で、その筆力に何度も唸らされてきました。

しかし、この「山女日記」シリーズは、そうしたダークな側面とは一線を画し、むしろ光の方へと向かう人々の姿を描いています。もちろん、各短編の主人公たちは、それぞれに悩みや後悔、葛藤、喪失感といった、決して軽くはない荷物を背負っています。過去の出来事に囚われていたり、人間関係に疲弊していたり、将来への不安を抱えていたり。そうした、いわば「心の澱」を抱えたまま、彼女たちは山へと足を踏み入れるのです。

そして、一歩一歩、山道を登っていく過程で、不思議と心が整理されていく。山頂にたどり着いたとき、あるいは道中の雄大な景色を目の当たりにしたとき、ふっと心が軽くなったり、新たな視点を得たり、凝り固まっていた感情が解き放たれたりする。まるで、山の持つ厳しさや美しさ、その圧倒的な存在感が、彼女たちの心の中の不要なものを洗い流してくれるかのようです。

これは決して、山に登れば全ての問題が魔法のように解決するという単純な話ではありません。現実の悩みや困難が消えてなくなるわけではない。けれど、山という非日常の空間に身を置くことで、日常の中で見失っていた大切なものに気づいたり、自分自身と深く向き合う時間が得られたりする。そして、下山する時には、少しだけ前向きな気持ちになっていたり、次の一歩を踏み出す勇気を得ていたりするのです。この一連の心の動きが、読んでいて非常に心地よく、希望を感じさせてくれるんですよね。湊さんご自身が山登りを愛好されているからこそ描ける、リアルな感覚なのかもしれません。

各短編について

「後立山連峰」:過去との和解、そして未来へ

最初の物語「後立山連峰」。喫茶店主の綾子さんが抱える、亡き夫への後悔。早期退職して喫茶店を開きたいと言った夫に反対してしまったこと。その夫が開店を目前に亡くなってしまい、結局自分が店を継いで10年。夫の夢を応援できなかった自分を責め続けてきた綾子さんの気持ちが、痛いほど伝わってきます。

そんな彼女が、夫が好きだった五竜岳に登る決意をする。きっかけは、店で出会った麻実子さんと、店に飾られた五竜岳の写真を撮った山岳ガイドの山根さんの存在。この三人の関係性が、物語の鍵を握っています。実は麻実子さんと山根さんは大学の山岳部の同級生で、互いに好意を寄せながらも、ある誤解から離れてしまっていた。20年ぶりの再会にもかかわらず、知らないふりをしている二人の間の、なんとも言えない緊張感。

綾子さんは、五竜岳の山頂で、夫が見たかったであろう景色、そして満天の星空の下で輝く天の川を目にします。それは、店に飾られた写真と同じ景色。そこで綾子さんは、ようやく夫への想いを素直に吐露し、長年抱えてきた後悔から解放される。涙する綾子さんの姿に、こちらも胸が熱くなりました。過去は変えられないけれど、その過去を受け入れ、未来へ向かって歩き出すことはできる。そんなメッセージを感じました。

一方、麻実子さんと山根さんの関係も、この登山を通して変化します。体力の限界を感じた麻実子さんを、山根さんが助けに来る場面。そこで二人は、長年の誤解を解き、お互いの本当の気持ちに気づくのです。ぎこちなく、でも確かに歩み寄っていく二人の姿に、こちらもホッとしました。きっと彼らは、綾子さんの喫茶店「GORYU」で再会し、新しい関係を築いていくのでしょう。そう思わせてくれる、希望に満ちた結末でした。年齢や立場は違えど、それぞれが山を通して過去と和解し、未来への一歩を踏み出す。非常にバランスの取れた、美しい物語だと思います。

「北アルプス表銀座」:若さゆえの煌めきと痛み

二番目の「北アルプス表銀座」は、がらりと雰囲気が変わって、音大に通う若者たちの瑞々しくも複雑な青春が描かれます。声楽のユイ、バイオリンのサキ、ピアノのユウ。音楽という共通言語で結ばれた三人の友情は、やがて淡い恋心へと変化していきます。ユイは同性であるサキへ、ユウもまたサキへ。しかし、ユイはその想いを告げられず、ユウの告白もサキには受け入れられない。このあたりの、若さゆえの不器用さ、切なさが丁寧に描かれていて、自分の若い頃を思い出して少し胸が締め付けられるような感覚になりました。

三人の関係が微妙なバランスを保てなくなったとき、ユウは北アルプス表銀座への登山計画と、自作の曲「残照の頂」を残して姿を消してしまいます。この「失踪」が、物語にミステリアスな影を落とします。残されたユイとサキは、ユウの計画通りに槍ヶ岳を目指す。険しい道のりを共に歩む中で、二人はユウへの想い、そしてお互いへの複雑な感情と向き合っていくことになります。

山頂で、ユウが遺した曲を演奏するシーンは、この物語のクライマックス。ユイの歌声とサキのバイオリンが、雄大な山の景色の中に響き渡る。それは、失われた友情と恋への鎮魂歌であり、同時に未来へ向かうための儀式のようにも感じられました。そして、ラストシーン。二人の演奏を聴いていた登山客が「男の子が見えた」と言う場面。これは一体どういう意味なのか。ユウは亡くなってしまったのか、それとも、彼の魂が二人の演奏に引き寄せられたのか。あるいは、二人の心の中に生き続けるユウの存在を象徴しているのか。解釈は読者に委ねられているように思いますが、少しファンタジックで、切なくも美しい余韻を残す結末でした。若さ特有の煌めきと痛みが、北アルプスの厳しくも美しい自然の中で昇華されていくような、印象深い一編です。

「立山・剱岳」:母と娘、それぞれの思いやり

三番目の「立山・剱岳」は、山岳ガイドを志す娘・夏樹と、それに反対する母との物語。この母娘の関係もまた、一筋縄ではいきません。なぜ母は、娘の夢を応援できないのか。そこには、母自身の過去の経験が深く関わっていました。母も若い頃、山岳部に所属しており、そこで出会った男性、つまり夏樹の父と恋に落ちた。しかし、父は山で命を落としてしまった。その辛い経験から、娘にも同じ思いをさせたくない、危険な山から遠ざけたいという気持ちが強かったのですね。

親が子を思う気持ちは痛いほどわかります。特に、自分と同じ道に進もうとしている娘に対して、過去のトラウマから反対してしまう母親の心情は、想像に難くありません。しかし、夏樹もただ反発しているわけではない。母の気持ちを理解しようとしながらも、自分の夢を諦めたくない。そして、山岳ガイドとして「人の命に寄り添える人間になりたい」という強い意志を持っている。その意志を示すために、母をガイドとして立山へ連れて行くことを決意します。

登山中、母は少しずつ過去を語り始めます。父との出会い、プロポーズの場所(母が冗談めかして「ヒルトンホテル」と呼んでいた山小屋だったのですね)、そして父を失った悲しみ。娘もまた、母が自分をどれだけ大切に思ってくれているかを改めて理解する。険しい剱岳を前に、二人の間にあったわだかまりが雪解けのように溶けていく過程は、読んでいて心が温かくなりました。互いを深く思いやりながらも、すれ違ってしまっていた母と娘。山という共通の体験を通して、ようやく本当の意味で心を通わせることができた。親子の絆の深さを再認識させられる、感動的な物語でした。夏樹が立派な山岳ガイドになる未来が、目に浮かぶようです。

「武奈ヶ岳・安達太良山」:時を経て繋がる友情

最後の「武奈ヶ岳・安達太良山」は、これまでの三編とは少し異なり、書簡形式で物語が進行します。大学の山岳部で親友だった英子と久美。卒業後、それぞれの道を歩む中で疎遠になり、年賀状のやり取りだけが続いていた二人。そんな関係が、コロナ禍という未曾有の事態を背景に、再び動き出します。

京都の老舗和菓子屋の娘である英子は、兄の事故死を受けて店を継ぎ、女性であることへの逆風に耐えながらも、新しい感覚で店を軌道に乗せました。しかし、コロナ禍で休業を余儀なくされる。そんな中、気分転換に登った滋賀の武奈ヶ岳で、自分の店の羊羹を美味しそうに食べる夫婦に出会い、店を再開する決意を固めます。そして、その思いを久美への長い手紙に綴るのです。

一方、久美は山岳部の先輩と結婚し、海辺でペンションを経営していましたが、震災を経験し、夫の実家で米作りを始めることになります。慣れない農作業、義父母の介護、そして被災地からの転校でいじめに遭う息子たちのこと。日々の生活に追われ、心身ともに疲れ果てていた久美。そんな時に届いた英子からの手紙は、彼女の心を大きく揺さぶります。そして、英子の手紙に触発されるように、福島の安達太良山に登るのです。

三十年という長い年月が流れ、お互いの人生は大きく変わりました。けれど、山が好きだという共通の思い、そしてかつて育んだ友情は、決して色褪せてはいなかった。手紙を通して語られるそれぞれの人生の歩み、喜びも苦しみも、正直な気持ちが胸を打ちます。山はまるで大きな鏡のように、彼女たちの内面を映し出し、そして再び繋がるきっかけを与えてくれたかのようです。英子も久美も、山に登ることで自分自身を取り戻し、未来への希望を見出していく。最後に、いつかまた二人で一緒に山に登りたい、と願う久美の言葉に、読んでいるこちらも温かい気持ちになりました。人生の後半に差し掛かった女性たちの、静かで力強い再生の物語です。

湊かなえさんの新境地?

これらの物語を読んで改めて感じたのは、やはり湊かなえさんの描く世界の幅広さです。人間の心の闇や悪意を鋭く抉り出す作品も素晴らしいですが、本作のように、困難を乗り越えて再生していく人々の姿を温かく描く作品もまた、深い感動を与えてくれます。特に、山という存在に対する愛情が、文章の端々からひしひしと伝わってくるんですよね。山の描写は非常に丁寧で美しく、まるで自分もその場にいるかのような臨場感があります。それでいて、山の厳しさ、危険性もきちんと描かれている。

もしかしたら、山登りという行為そのものが、湊さんご自身の心にも何らかの変化をもたらしたのかもしれない、なんて想像してしまいました。もちろん、イヤミスとしての湊さんの切れ味も大好きなので、またいつか、ぞくりとするような物語も読みたい気持ちもありますが、こうした光を感じさせる物語も、同じくらい魅力的です。

読み終えた後、なんだか自分も少しだけ心が軽くなったような、澄んだ気持ちになれました。実際に山に登ることはなかなかできなくても、この物語を読むことで、登場人物たちと一緒に山の空気を吸い、景色を眺め、心を洗い流すような体験ができた気がします。様々な年代、立場の女性たちが登場するので、きっと読者それぞれに、強く共感できる人物やエピソードが見つかるのではないでしょうか。人生に迷ったり、少し疲れたりした時に、そっと寄り添ってくれるような、そんな優しい力を持った一冊だと思います。

まとめ

湊かなえさんの小説「残照の頂 続・山女日記」について、物語の概要や結末に触れながら、私の個人的な思いを綴ってきました。この作品は、前作『山女日記』と同様に、山を舞台にした女性たちの再生の物語が四編収められています。

各短編の主人公たちは、後悔、失恋、親子関係の悩み、人生の停滞感など、それぞれに異なる重荷を抱えています。しかし、一歩一歩山を登る中で、雄大な自然に心を洗われ、自分自身と向き合い、新たな一歩を踏み出す力を得ていきます。湊さんらしい巧みな心理描写は健在ですが、いわゆる「イヤミス」とは異なり、読後には温かく、前向きな気持ちになれるのが本作の大きな魅力です。

山登りの描写はリアルで美しく、まるで登場人物たちと一緒に山頂からの景色を眺めているような気分にさせてくれます。山が持つ浄化作用のようなものが、物語全体を優しく包み込んでいるように感じられました。様々な年代の女性たちが登場するため、読む人それぞれの立場や経験によって、共感するポイントや心に響く部分が異なるかもしれません。人生の様々な局面で、そっと背中を押してくれるような、優しい応援歌のような物語集です。