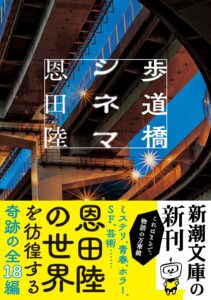

小説「歩道橋シネマ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの作品の中でも、特に多彩な魅力が詰まった短編集として知られていますよね。収録されている18編の物語は、それぞれが独立していながらも、どこか共通する不思議な空気感をまとっているように感じます。

小説「歩道橋シネマ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの作品の中でも、特に多彩な魅力が詰まった短編集として知られていますよね。収録されている18編の物語は、それぞれが独立していながらも、どこか共通する不思議な空気感をまとっているように感じます。

本書は、ミステリ、ホラー、SF、ファンタジー、日常のスケッチといった、さまざまなジャンルを横断する作品群で構成されています。そのため、ページをめくるたびに新しい世界に引き込まれる感覚を味わえるのが大きな魅力だと思います。過去の長編作品とリンクする物語も含まれており、長年のファンにとっては嬉しい驚きもあるのではないでしょうか。

この記事では、そんな「歩道橋シネマ」の物語の骨子、特に結末に触れる部分にも言及しながら、その内容を紹介していきます。さらに、私がこの作品を読んで何を感じ、どう考えたのか、ネタバレを気にせずにたっぷりと語りたいと思います。未読の方、あるいは再読して新たな発見をしたいと考えている方の、何かの参考になれば嬉しいです。

物語の核心に迫る内容を含みますので、もしご自身の読書体験を大切にされたい場合は、一度本を手に取ってから、またこの記事に戻ってきていただけると幸いです。それでは、一緒に「歩道橋シネマ」の奥深い世界を探訪していきましょう。

小説「歩道橋シネマ」のあらすじ

「歩道橋シネマ」は、恩田陸さんが約七年間にわたって書きためた18編の短編小説を収めた一冊です。一篇一篇は独立した物語ですが、全体を通して、日常に潜む非日常、記憶の曖昧さ、そしてどこか不穏で美しい独特の世界観が描かれています。

例えば「線路脇の家」では、毎日電車の窓から見える、いつも同じ三人がいる家。観察を続ける「私」はやがて、彼らが「占有屋」と呼ばれる存在であることを知ります。日常風景の中に潜む、奇妙な現実の一端が垣間見える物語です。また、「球根」は、秘密を抱えた学園に取材で訪れた記者の話。過去にルールを破って行方不明になった記者がいるという不穏な空気の中、学園の核心に触れようとします。

『消滅』の登場人物が再登場する「逍遙」では、リモート・リアル技術が発達した近未来の日本が舞台となります。一方、「あまりりす」は、音声記録の書き起こしという形式で、ある土地に伝わる「あまりりす」と呼ばれる存在の謎に迫ります。その正体は、読み手に不気味な想像を掻き立てるでしょう。

さらに、『麦の海に沈む果実』のスピンオフである「麦の海に浮かぶ檻」では、閉鎖的な学園にやってきた謎めいた転入生タマラを巡る物語が展開されます。ミステリ要素が強く、シリーズのファンならずとも引き込まれるはずです。そして表題作「歩道橋シネマ」では、都市伝説として囁かれる特別な歩道橋が登場します。そこでは、失われた記憶が映像として見えるというのです。「私」が偶然見つけたその場所で目にする光景は、現実と記憶の境界線を曖昧にする、幻想的な体験をもたらします。

これらの物語は、ホラー的な要素を持つもの、ミステリ仕立てのもの、幻想的な雰囲気のものなど多岐にわたりますが、いずれも恩田陸さんらしい、一筋縄ではいかない魅力に満ちています。日常のすぐ隣にあるかもしれない「異世界」への扉を、そっと開けて見せてくれるような作品集と言えるかもしれません。読後、普段見慣れた風景が少し違って見えるような、不思議な余韻を残します。

小説「歩道橋シネマ」の長文感想(ネタバレあり)

「歩道橋シネマ」を読み終えて、まず感じたのは、その万華鏡のような多様性でした。18編という収録数は短編集としてはかなり多く、まさに「小説の粋を全て詰め込んだ」という帯の言葉に偽りなし、といった印象です。七年という歳月の中で書かれた作品群だからこそ、その時々の作者の興味や関心、そして時代の空気が色濃く反映されているように思えました。

全体的にホラーというか、不穏な空気をまとった作品が多いですよね。直接的な恐怖描写は少ないものの、読後にじわりと背筋が冷たくなるような、あるいは心がざわつくような感覚を残す物語がいくつもありました。恩田さんの描く「得体の知れない怖さ」は、やはり独特の魅力があると感じます。

一篇一篇見ていくと、本当にバラエティ豊かです。「線路脇の家」は、日常観察から始まる静かな物語かと思いきや、「占有屋」という存在を知ることで、見慣れた風景が一気に異質なものへと変わる感覚が面白かったです。当たり前だと思っていた日常の裏側には、自分の知らない世界が広がっているのかもしれない、そんな想像を掻き立てられました。

「球根」は、かなり怖かったですね。閉鎖的な学園、謎めいた儀式、そして禁忌。ホラーの王道的な設定ですが、球根というモチーフの選択がまた絶妙で、どこか生命の根源的な不気味さを感じさせます。取材者の視点を通して、じわじわと真相(のようなもの)に近づいていく過程は、息を呑むような緊張感がありました。この設定、長編でじっくり読んでみたい気持ちにもなります。

『消滅』のスピンオフ「逍遥」は、正直、本編の記憶が曖昧だったのですが(ファンの方、すみません…)、リモート・リアルという近未来技術の設定が興味深かったです。家にいながら世界中を旅できる、というのは魅力的ですが、それが現実の代替となり得るのか、という問いも感じました。懐中時計の謎解きも、なるほどと思わされるものでした。

「あまりりす」は、その形式が非常に印象的でした。音声テープの書き起こしだけで物語が進むのですが、断片的な情報から全体像を推測していくうちに、言いようのない恐怖が立ち上ってきます。「あまりりす」とは一体何だったのか、明確な答えがないからこそ、想像力が刺激され、余計に怖さが増すのかもしれません。

「コボレヒ」も、日常に潜む奇妙なルールと、それを破った者の末路を描いていて、民話的な怖さを感じました。「木漏れ日」を避ける、という一見些細な行為が、実は生死に関わる重要な意味を持っていた。理由のわからない禁忌ほど、不気味なものはないですよね。

『EPITAPH東京』のスピンオフ「悪い春」は、少し難解な印象も受けましたが、徴兵制が復活し、「平和サポートボランティア」という名の活動が存在する世界観が独特でした。吸血鬼のくだりは、本編を読んでいればもっと深く理解できたのかもしれません。現代社会への風刺的な視点も含まれているように感じました。

「皇居前広場の回転」は、本当にスケッチのような掌編でしたね。ただ少年が回転している、その光景を描写する。物語的な起伏は少ないですが、作者が目撃した一瞬の光景を、そのまま切り取って提示するような潔さが印象に残りました。日常の中の、ふとした非日常的な瞬間。

そして、「麦の海に浮かぶ檻」。これは『麦の海に沈む果実』のスピンオフということで、個人的に期待値が高かった作品です。期待通り、ミステリとしての完成度が高く、学園の持つ閉鎖的で美しい雰囲気と、その中で起こる事件のコントラストが見事でした。転入生タマラの秘密、そして結末は、理瀬シリーズらしい驚きと切なさがありました。ああ、やっぱり理瀬たちの物語の続きが読みたい、と強く思わされましたね。ネタバレになりますが、タマラが実は男性だったという事実は、物語に更なる深みを与えています。彼女(彼)が抱えていたであろう孤独や葛藤を思うと、胸が締め付けられます。

「風鈴」も忘れられない一編です。夏の風物詩である風鈴の音が、これほどまでに不気味なものとして描かれるとは。美容師が語る体験談は、じわりじわりと恐怖感を煽ってきます。特に、誰もいないはずの場所から聞こえてくる風鈴の音、そしてその音色が意味するもの…。日常的なものが、ある状況下では全く違う意味合いを帯びるという怖さがありました。冒頭の週刊誌の表紙が怖い、という話は、どこか日常に潜む違和感への感度を示唆しているようにも思えました。

「トワイライト」は、読み進めるうちに「これはもしや…」と思わせる構成が巧みでした。そう、古事記の天岩戸のエピソードを現代的に、あるいは別の角度から解釈した物語ですよね。閉じこもっている「誰か」が、実は…と気づいた時の腑に落ちる感覚は、ちょっとした快感でした。神話の世界が、意外な形で現代と繋がっている面白さ。

「惻隠」は、猫の視点から語られる物語。『吾輩は猫である』へのオマージュとのことですが、のどかな雰囲気から一転、尻尾が増えていく描写にはゾッとしました。猫又、九尾の狐といった妖怪変化譚の要素を取り入れつつ、猫の持つどこか超然とした、人間には理解できないような視点が、不気味さを増幅させているように感じました。

「楽譜を売る男」は、観察者の視点から描かれる人間ドラマ、かと思いきや、結末で肩透かしを食らうような、少しコミカルな味わいもある作品でした。四日間にわたる観察と妄想が、意外な真相にたどり着く。人生、そんなものかもしれない、と思わせるような軽やかさがありました。

「柊と太陽」は、クリスマスに対する驚きの解釈が提示されていて、思わず「ええっ!?」と声を上げそうになりました。冬至とクリスマスを結びつけ、そこに日本語の語呂合わせ(悪面!悪面!=メリーメリー、三田=サンタ、滅理、来衆益し!=メリークリスマス)を持ち込んでくる発想には脱帽です。聖なる夜のイメージが、一気に覆されるような面白さがありました。恩田さんの言葉遊びのセンスが光っています。

「はつゆめ」は、夢を通じて繋がる男女という、非常に幻想的でロマンティックな設定。どうやって二人が出会ったのか、その後の関係はどうなるのか、想像が膨らみます。横浜を舞台にした長編になる予定があるとのことで、これは非常に楽しみですね。夢と現実が交錯する、恩田さん得意の世界観が展開されそうです。

「降っても晴れても」は、日常の小さな謎から始まるミステリ。いつも同じ時間に同じ場所を通る「日傘王子」。その習慣の裏にあった理由と、彼の死の真相が明かされる展開は、切なくも美しいものでした。人を想う気持ちが、時として奇妙な行動パターンを生み出す。そして、その想いが悲劇に繋がってしまうこともある。人間の心の機微が丁寧に描かれていると感じました。トリック自体は、やや現実離れしているかもしれませんが、物語としての完成度は高いと思いました。

「ありふれた事件」は、タイトルとは裏腹に、非常に後味の悪い、強烈な印象を残す作品でした。地方銀行で起きた小さな事件。しかし、その裏には、目撃者たちが口をつぐむほどの恐ろしい真実が隠されていた。「かごめかごめ」の歌が、あんなにも不気味な凶器になり得るなんて…。被害者の女性が体験したであろう恐怖と絶望を想像すると、身の毛がよだつ思いです。子供の証言が鍵となる構成も巧みで、人間の集団心理の恐ろしさも描かれているように感じました。

「春の祭典」は、バレエという芸術の世界を舞台にした物語。旧友である天才バレエダンサーとの再会を通じて、才能が持つ輝きと、同時に存在する残酷さや孤独に触れていきます。「春の祭典」という楽曲自体が持つ、原始的で激しいエネルギーと、ダンサーの持つオーラが重なり合って、読む者を圧倒するような迫力がありました。恩田さんが準備中というバレエ小説への期待が、ますます高まる一編でした。

そして、表題作の「歩道橋シネマ」。これがまた、素晴らしい作品でした。都市伝説のように語られる、特別な歩道橋。そこで見られるのは、自分の失われた記憶の断片。この設定自体が、もう魅力的でたまりません。誰もが心の奥底に、忘れてしまったけれど大切な記憶を持っているのではないでしょうか。それを偶然見つけてしまった「私」の体験は、どこか切なく、そして美しい。記憶と現実、過去と現在が交錯する、まさに「シネマ」のような体験。この短編集全体を象徴するような、幻想的で余韻の残る物語だと感じました。歩道橋という日常的な風景が、特別な意味を帯びて見えてくるようです。

こうして振り返ってみると、「歩道橋シネマ」は本当に多彩な物語の宝庫でありながら、通底する「恩田陸らしさ」―日常と非日常の境界線、記憶の不確かさ、得体の知れない恐怖と美しさ―を一貫して感じさせてくれる作品集でした。一篇一篇が短いため、テンポよく読み進めることができますが、それぞれの物語が持つ密度は非常に濃い。だからこそ、一気読みすると少し疲れてしまう、という感想もよく分かります。少しずつ、時間をかけて味わうのが良いのかもしれませんね。

個人的には、過去作とのリンクが見られる作品(特に「麦の海に浮かぶ檻」)はファンとして嬉しかったですし、「球根」「あまりりす」「ありふれた事件」のようなゾクッとさせる話、「歩道橋シネマ」のような幻想的な話、どちらの魅力も存分に堪能できました。恩田さんの引き出しの多さと、物語を紡ぎ出す想像力の豊かさに、改めて感嘆させられた一冊です。

まとめ

恩田陸さんの短編集「歩道橋シネマ」は、ミステリ、ホラー、SF、ファンタジーなど、実に多彩な18編の物語が詰まった、読み応えのある一冊でした。どの作品も、日常に潜む不思議や、人間の心の奥底にある感情、記憶の曖昧さといったテーマを、恩田さんならではの筆致で描き出しています。

特に印象的だったのは、全体を覆う独特の空気感です。直接的な怖さとは違う、じわりと広がる不穏さや、美しさの中に潜む影のようなものが、読後に深い余韻を残します。表題作「歩道橋シネマ」が象徴するように、現実と非現実の境界が揺らぐような、不思議な感覚を味わえる作品が多くありました。

また、『麦の海に沈む果実』や『消滅』といった過去の長編作品に関連する物語も収録されており、シリーズのファンにとっては嬉しい内容となっています。もちろん、これらの作品を知らなくても、個々の短編として十分に楽しむことができます。一篇一篇が比較的短いので、通勤時間や寝る前など、少しずつ読み進めるのにも適していると思います。

もしあなたが、日常から少しだけ踏み出した不思議な物語が好きだったり、恩田陸さんの描く独特の世界観に触れてみたいと思っているなら、「歩道橋シネマ」はきっと、あなたの知的好奇心を満たしてくれるはずです。様々な味わいの物語が詰まっているので、きっとお気に入りの一編が見つかることでしょう。