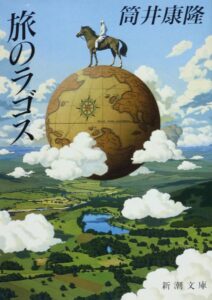

小説「旅のラゴス」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「旅のラゴス」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、ただの冒険譚ではありません。一人の男「ラゴス」の生涯を通じて、生きることの意味、知識を求める心、そして「旅」そのものの本質を問いかけてくる、壮大な叙事詩なのです。読者はラゴスと共に旅をし、様々な人々と出会い、文明の興亡を目撃することになります。その旅路は、私たちの現実の人生ともどこか重なり、深く考えさせられるものがあります。

この世界には「集団転移」や「壁抜け」といった超能力が当たり前に存在します。かつて高度な文明があったものの、それは失われ、人々は原始的な生活を送りながらも不思議な力と共に生きています。そんな独特な世界観の中で、主人公ラゴスはただひたすらに、知識と経験を求めて歩き続けます。彼の旅は、決して平坦なものではありません。しかし、その一つ一つの出来事が、彼の人生を、そして物語を豊かに彩っていくのです。

この記事では、そんな「旅のラゴス」の物語の骨子に触れ、そして核心に迫る部分まで踏み込んだ個人的な思いを綴ってみたいと思います。この物語がなぜこれほどまでに多くの人の心を掴んで離さないのか、その魅力の一端でもお伝えできれば幸いです。それでは、ラゴスの果てしない旅の世界へ、ご一緒に出発しましょう。

小説「旅のラゴス」のあらすじ

物語の主人公は、北の国に生まれた青年ラゴス。彼はある日、突如として発生した「集団転移」という超常現象に巻き込まれ、故郷から遠く離れた南の地へ飛ばされてしまいます。ここから、彼の意図せざる長い長い旅が始まるのです。見知らぬ土地で奴隷の身分に落とされるなど、過酷な運命に見舞われながらも、ラゴスは持ち前の冷静さと知性、そして強靭な精神力で乗り越えていきます。

旅の途中、ラゴスはテレパシー能力を持つ少女デーデや、様々な超能力者たちと出会います。これらの出会いは、彼の旅に彩りを与え、また彼の運命に深く関わってきます。その後、奴隷として送られた銀鉱では、忘れ去られた古代の科学知識「冶金術」を用いて自らの状況を改善させ、指導的な立場にまで上り詰めます。しかし、彼はその地位に安住することなく、再び旅に出ることを選びます。

彼の知識欲は尽きることがありません。南の果て「ポロの盆地」に古代文明の書物が眠っていることを知ると、そこへ向かいます。何年もかけて文献を読み解き、その知識を活かして寂れた村を豊かな王国へと発展させ、ついには王として推戴されるまでになります。しかし、栄光の頂点に立ってもなお、ラゴスの旅への渇望は止みませんでした。

王の座をあっさりと捨て、彼は再び名もなき放浪者に戻ります。北へ向かう長い旅路の中で、遊牧民と生活を共にし、再び奴隷となるなど、波乱万丈の日々を送ります。数十年という歳月をかけて、ついに故郷へとたどり着くラゴス。しかし、彼の旅はまだ終わりではなかったのです。彼の人生を決定づけた、最後の旅が始まろうとしていました。

小説「旅のラゴス」の長文感想(ネタバレあり)

「旅のラゴス」を読み終えたとき、心に残るのは爽快感と、そしてどこか切ない余韻です。これは単なる空想の物語ではなく、私たちの人生そのものを映し出す鏡のような作品だと感じています。主人公ラゴスの生き様は、私たちに「何のために生きるのか」という根源的な問いを、静かに、しかし力強く投げかけてくるのです。

この物語の世界設定がまず、非常に魅力的です。約2200年前に他の星から移住してきたものの文明が崩壊し、その代償として人々が超能力を得た世界。テレパシーや壁抜けが日常の風景として溶け込んでいるのに、社会は都市国家レベルの原始的な状態にある。このアンバランスさが、物語に独特の深みを与えています。ラゴスが時折見せる失われた科学知識は、精神的な能力が主流の世界で、彼がいかに特異な存在であるかを際立たせています。

ラゴスという主人公は、本当に不思議な人物です。冷静で知的、そして何よりも旅をすること自体が目的となっている。富や権力、あるいは特定の誰かとの安定した関係さえも、彼の旅を止める理由にはなりません。彼の旅は、何かから逃れるためでも、何かを手に入れるためでもなく、ただ「旅をすることがおれの人生にあたえられた役目なんだ」という確信に貫かれています。その姿は、私たちの日常的な欲望やしがらみから解き放たれていて、一種の憧れさえ感じさせます。

彼の旅の始まりは、自らの意志ではありませんでした。「集団転移」という、理不尽で不可抗力な現象によって故郷から引き離される。しかし、ラゴスは絶望したり、運命を呪ったりしません。その状況を冷静に受け入れ、そこから新たな学びを得ようとする。この姿勢こそが、彼の数十年にわたる過酷な旅を可能にした、根源的な資質なのでしょう。私たちも人生で予期せぬ困難に直面しますが、ラゴスのようにそれを受け入れ、次の一歩を踏み出す強さを持てるでしょうか。

南方での奴隷生活は、彼の人生で繰り返される苦難の象徴です。しかし、そこでの人々との出会いは、彼の世界を広げていきます。特に、テレパシー能力を持つ少女デーデとの出会いは、物語の最後まで重要な意味を持ち続けます。この時点では数ある出会いの一つに過ぎないように見えますが、彼の人生の終盤で、この記憶が彼を最後の旅へと駆り立てるのです。遠い昔の小さな出会いが、人生の最終章を決定づける。なんとロマンティックなことでしょう。

銀鉱での七年間は、彼の人生における重要な転換点です。奴隷という最底辺の状況から、忘れられた冶金の知識を使って自らの価値を証明し、指導者へと成り上がっていく。これは、どんな逆境にあっても、知識と知恵が人間を解放する力を持つことを示しています。このエピソードは、社会というシステムの中でどう生きるかという問いかけのようにも読めます。多くの人が組織の中で不本意な思いを抱えながら生きていますが、ラゴスは自らの能力でそのシステムを乗りこなし、そして最終的にはそこから去ることを選びます。

ラウラとの別れの場面は、ラゴスの旅人としての宿命を最も残酷に、そして鮮やかに描き出しています。彼を深く愛し、共に生きることを涙ながらに願うラウラに対して、彼は「悪いが俺は先へ行くよ」と告げて去ってしまう。この決断は、彼の旅への献身が、個人的な愛情や幸福さえも上回ることを示しています。非情に見えるかもしれませんが、彼にとっては旅を続けることこそが、自分自身に誠実であることの証なのです。安定した生活を捨ててまで追い求めるものが、彼にはあったのです。

銀鉱を去ったラゴスが次に向かうのは、古代の叡智が眠る「ポロの盆地」でした。彼の知識への渇望は、彼を突き動かす最大の原動力です。ここで彼は十五年から二十年もの歳月を研究に費やし、その知識を応用して、荒れ果てた村を一つの文明、一つの王国へと育て上げます。知識が個人の解放だけでなく、社会全体を創造し、発展させる力を持つことを証明したのです。これはラゴスの人生における、まさに栄光の時代と言えるでしょう。

しかし、彼はその栄光の頂点である「王」の座に安住しませんでした。民に慕われ、尊敬されながらも、彼は王としての喧騒や定住生活に耐えられなくなる。そして、築き上げたすべてを後進に託し、再び名もなき旅人として去っていくのです。この行動は、彼にとっての成功が、地位や名誉といった社会的な価値観とは全く異なる場所にあることを物語っています。彼にとっての至上命題は、常に動き続けること、学び続けることなのです。

王であったラゴスが、その後の旅で再び奴隷の身に落ちるという展開は、この物語の非情さと深さを示しています。人生がいかに浮き沈みの激しいものであるか、過去の栄光が未来を保証するものではないことを、彼の身をもって教えてくれます。しかし、彼にとっては王であることも奴隷であることも、彼の本質を変えるものではありません。彼はいつでも、ただの「旅人ラゴス」なのです。この浮き沈みは、彼から余計なものを剥ぎ取り、存在の本質へと引き戻すプロセスのようにも見えます。

彼は旅の途中で多くの女性と出会い、愛し合いますが、決して一つの場所には留まりません。「恋人に泣きつかれても、財産を失っても、彼は全てを手放して旅に出る。それが彼の宿命だから」。この一文は、彼の生き方を完璧に要約しています。彼の行動は、単なる気まぐれや無責任さではなく、抗うことのできない内なる声に従った結果なのです。その姿は、ある種の求道者のようですらあります。

数十年ぶりに故郷に帰ったラゴスは、英雄として迎えられます。彼が旅で得た広範な知識と経験は、故郷の人々から最大限の尊敬を集め、学院長にまで推薦されます。書物に囲まれ、賞賛される穏やかな老後。誰もがうらやむような状況ですが、彼の魂はここでも安らぎを得られません。定住生活そのものが、彼にとっては「窮屈」な牢獄のように感じられてしまうのです。旅への衝動は、若い頃の一時的な情熱ではなく、彼の存在そのものに刻み込まれた本性だったのです。

そんな彼の心に再び火をつけたのが、「氷の女王」の噂でした。それは、数十年前に出会ったテレパシー能力者の少女、デーデの成れの果てだという。この知らせが、彼の最後の旅の目的となります。これまで知識の探求を第一としてきた彼の旅が、この瞬間、特定の個人への、愛と呼ぶべき強い想いによって動かされるのです。これは、彼の人生における大きな転換点であり、彼の旅が新たな次元に入ったことを示しています。

彼の最後の旅立ちを、義姉のゼーラは涙ながらに止めようとします。ゼーラの存在は、ラゴスが選び捨ててきた「もう一つの人生」を象徴しているかのようです。家族、共同体、安定した生活。それらすべてを振り切って、死を覚悟で極北の地へ向かうラゴスの決意は、揺らぎません。この場面は、一つの生き方を貫くことの気高さと、その裏にある犠牲の大きさを同時に描き出していて、胸に迫るものがあります。

そして、物語はラゴスがデーデのもとにたどり着いたのかどうかを明らかにしないまま、幕を閉じます。老いたラゴスが、一人で凍てつく荒野へと消えていく。この結末を、物足りないと感じる人もいるかもしれません。しかし、私はこれ以上ないほど完璧な終わり方だと思っています。もし彼がデーデと再会して「めでたしめでたし」となっていたら、この物語の核心である「終わらない旅」というテーマが色あせてしまったでしょう。

重要なのは、目的地に着いたかどうかではありません。目的地を目指して、最後の瞬間まで「歩み続ける姿勢」そのものなのです。この開かれた結末は、ラゴスの旅が読者の心の中で永遠に続くことを可能にしています。彼の最後の運命を想像すること、それ自体が私たちの旅の一部となるのです。

結局、ラゴスの人生とは何だったのでしょうか。それは、知識と経験への飽くなき探求の連続でした。奴隷から王へ、そして再び放浪者へ。その変転の激しい人生を通じて、物語は自由と人間的な繋がりの間で揺れ動く魂を描き出します。彼は一貫して孤独な道を選びますが、その道程は多くの人々との出会いによって彩られています。そして最後のデーデへの旅は、人間的な繋がりを求めることこそが、彼の旅の最終的な、そして最も純粋な形であったことを示唆しているのかもしれません。

ラゴスの生き方は、ある意味で非常に利己的だと言えるかもしれません。ラウラをはじめ、多くの人を傷つけ、見捨ててきました。しかし、一つの目的のためにすべてを捧げるその人生は、私たちに強烈な問いを投げかけます。真に自分らしく生きるとは、どういうことなのか。この物語は、その答えを簡単には教えてくれません。ただ、旅を終えたラゴスのように、私たちも自分の人生という旅の果てに、何か確かなものを見つけられるのではないか。そんな希望を与えてくれるのです。

まとめ

小説「旅のラゴス」は、一人の男の生涯を追うことで、人生という壮大な旅を描ききった傑作です。主人公ラゴスが経験する出来事は、決して他人事ではありません。私たちは彼の姿に、成功を手にしてもなお満たされない心の渇きや、安定を捨ててでも追い求めたい何かを見出すことでしょう。

この物語の魅力は、その普遍的なテーマにあります。知識を求める心、自由への憧れ、人との絆の大切さ、そして避けられない運命。これらの要素が、超能力が存在する不思議な世界を舞台に、巧みに織りなされています。ラゴスの選択の一つ一つが、私たち自身の生き方を振り返るきっかけを与えてくれます。

結末が明確に描かれないことで、物語は読者の心の中に深く、そして長く生き続けます。ラゴスの旅は終わらない。そして、私たち自身の人生の旅もまた、続いていくのだと。読み終えた後、自分の人生という道を、もう少しだけ前向きに歩いてみよう。そんな勇気をもらえる作品です。

まだこの旅を経験していない方は、ぜひラゴスと共に歩き出してみてください。きっと、あなたの心の中に忘れられない足跡を残してくれるはずです。読書体験という名の素晴らしい旅が、あなたを待っています。