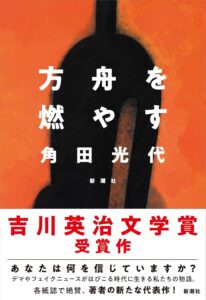

小説「方舟を燃やす」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの作品は、いつも私たちの心の奥底にある、言葉にならない感情や時代の空気感を巧みに描き出してくれますが、この「方舟を燃やす」もまた、深く考えさせられる物語でした。

小説「方舟を燃やす」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの作品は、いつも私たちの心の奥底にある、言葉にならない感情や時代の空気感を巧みに描き出してくれますが、この「方舟を燃やす」もまた、深く考えさせられる物語でした。

この物語の中心にいるのは、飛馬と不三子という、まったく異なる人生を歩んできた二人です。彼らは昭和から平成、そして令和へと続く時代の大きなうねりの中で、様々な「信じる」という行為に翻弄されていきます。オカルトブーム、健康食品、宗教、そして震災やパンデミック。次々と現れる「信じるべきもの」に、彼らはどう向き合い、何を選び取っていくのでしょうか。

本記事では、まず「方舟を燃やす」の大まかな物語の流れを、結末に触れる部分も含めてお伝えします。その後、私がこの作品を読んで何を感じ、何を考えたのか、ネタバレを気にせずに詳しく語っていきたいと思います。特に、作中で描かれる「信じる」ことの危うさや尊さ、そして嘘と真実の境界線について、深く掘り下げていくつもりです。

もしあなたが、何かを強く信じた経験がある、あるいは何を信じたら良いのか分からなくなったことがあるなら、この物語はきっと心に響くはずです。それでは、「方舟を燃やす」の世界へ、一緒に足を踏み入れてみましょう。

小説「方舟を燃やす」のあらすじ

物語は、1967年生まれの男性・飛馬と、戦後すぐに生まれた女性・不三子、二人の視点を通して、昭和後期から令和に至るまでの日本の姿を描き出します。彼らの人生は、その時々の社会を騒がせた出来事や流行と深く関わりながら進んでいきます。

小学生の頃、飛馬は母親が癌で入院します。ある日、病室の談話室で同室の患者の家族が「開腹したが手遅れでそのまま閉じた」と話しているのを耳にし、それが自分の母親のことだと勘違いしてしまいます。母親の前で泣いてしまったことが、その後の母親の自殺と結びついているのではないかという罪悪感を、彼は誰にも打ち明けられずに抱え続けます。「人を救いたい」という強い思いに取り憑かれ、ボランティア活動にのめり込みますが、その結果、結婚生活は破綻してしまいます。

一方、不三子は結婚し二人の子供を育てますが、ある出会いをきっかけに自然派の考え方に傾倒していきます。「食が体を作る」「ワクチンは毒だ」と信じ込み、玄米食や無添加食品を家族に強制し、子供たちへのワクチン接種を拒否します。彼女は自分の信じること以外を学ぼうとせず、娘の意思を無視するような行動も取ってしまいます。その結果、成長した娘は母親への不満をぶつけ、家を出て行ってしまいます。息子も結婚後は疎遠になっていきます。

娘との関係が悪化し、自分の信じてきたことに揺らぎを感じ始めた頃、不三子は地域の子ども食堂でボランティアを始めます。彼女の作る、かつて家族に押し付けていた自然食が、そこでは意外にも喜ばれます。同じくボランティアとして参加していた飛馬と、不三子はここで出会います。二人は互いの過去や抱えるものを詳しくは知りません。

子ども食堂には、園花という不思議な少女が頻繁にやってきます。園花は、スタッフそれぞれに違う、現実とは思えないような話(母親の妹がモデルで双子を産んだ、など)をします。他のスタッフは園花の嘘に呆れたり、子供特有のものだと軽く流したりしますが、かつて様々なものを強く「信じて」きた不三子だけは、園花の言葉に耳を傾け、彼女の境遇を深く心配するようになります。

飛馬も不三子も、過去に自分が強く信じていたものが、必ずしも正しくなかった、あるいは人を傷つけるものであった可能性に気づき始めています。ノストラダムスの大予言も、健康情報も、そして自身が引き起こしたかもしれない悲劇も。そんな中で出会った園花の存在は、彼らに再び「信じる」とは何か、そして「救う」とは何かを問いかけます。不三子は園花を心配するあまり、時に周囲が心配するほど行動がエスカレートしてしまうこともあります。物語は、過去の過ちや後悔を抱えながらも、他者と関わることで変化していく二人の姿と、嘘と真実が混濁する現代社会で「何を信じて生きていくのか」という問いを、読者に投げかけながら進んでいきます。

小説「方舟を燃やす」の長文感想(ネタバレあり)

角田光代さんの「方舟を燃やす」を読み終えて、ずっしりとした、それでいてどこか掴みどころのないような、複雑な気持ちになりました。昭和から令和へと続く時間の中で、人々が何を信じ、何に揺さぶられてきたのか。飛馬と不三子という二人の主人公を通して、その変遷と、人間の「信じる」という行為の本質が描かれていたように思います。

特に印象的だったのは、飛馬と不三子、それぞれの「信じる」ことへの向き合い方です。飛馬は、幼い頃の決定的な誤解と、それが引き金になったかもしれない母親の死というトラウマを抱えています。「自分のせいだ」という罪悪感が、彼を「人を救わなければならない」という強迫観念に近い思いへと駆り立てます。彼のボランティアへの献身は、一見すると尊い行為ですが、その根底には癒えない傷と、自分自身を救済したいという切実な願いがあったのではないでしょうか。彼の行動は、時に自己満足や現実逃避のように見え、それが結果的に妻との別れを招いたのかもしれません。彼の信じる「救済」は、どこか一方的で、他者の本当の気持ちを見ようとしていなかったのかもしれないと感じました。

一方の不三子は、もっと能動的に「信じる対象」を求めていったように見えます。戦後生まれという世代背景もあるのでしょうか、彼女は「正しい知識」や「より良い生き方」を渇望していたのかもしれません。そして出会ったのが、自然派の思想であり、マクロビオティックでした。彼女が家族に玄米食や無添加食品を強要し、ワクチンを否定した行動は、家族への愛情から出たものであると同時に、「自分は正しいことをしている」という確信に基づいています。しかし、その信念はあまりにも偏狭で、他の価値観を認めようとしません。娘が海外へ行く際に、ワクチン未接種のリスクを顧みなかった場面には、正直、読んでいて強い憤りを感じました。彼女の「信じる」ことは、時に他者を深く傷つけ、家族関係を破壊する力を持っていました。

興味深いのは、不三子の娘のその後です。母親にあれだけ反発し家を出たにも関わらず、彼女自身もまた、自然食や自然農業のコミュニティに身を寄せているという展開には、少し驚きました。これは、母親への反発と同時に、どこかで母親が信じていた価値観の影響を受けていたということなのでしょうか。あるいは、彼女もまた、何か「信じられるもの」を求めて、そこに辿り着いたのかもしれません。完全に断絶するのではなく、最終的にある程度の距離感を保ちながら関係が修復されていく様子には、複雑な親子関係のリアルさが感じられました。

この二人が、人生の後半になって子ども食堂で出会う、という設定が巧みだと思いました。過去に強く何かを信じ、そしてそれが揺らいだ経験を持つ二人が、今度は社会的に弱い立場にある子どもたちと関わる場所で再会する。そこで出会う園花という少女の存在が、物語に新たな光と影を投げかけます。

園花は、息をするように嘘をつきます。母親の妹がモデルだとか、双子を産んだとか。その内容はコロコロ変わり、現実味がない。多くの大人は彼女の言葉を「子どもの作り話」として片付けようとします。しかし、不三子だけは違いました。彼女は園花の嘘を頭ごなしに否定せず、静かに耳を傾けます。これは、かつて自分が様々な情報や思想を「信じて」きた経験が、園花の言葉の奥にあるかもしれない切実な願いや、満たされない現実への叫びのようなものを感じ取らせたのかもしれません。参考文章にもありましたが、園花の嘘は、単なる嘘ではなく、「こうだったらいいな」という彼女の「幻想」や「願望」の発露に近いのかもしれない、という見方には、私も共感しました。

不三子が園花に深く関わっていく様子は、見ていて少し危うさも感じました。お弁当を届けたり、過度に心配したりする行動は、過去に家族に対して自分の信じる「正しさ」を押し付けた姿と重なる部分もあります。しかし、それでも彼女が園花の「嘘」の奥にあるかもしれない「本当」を見ようとした姿勢は、他の大人にはないものでした。長年、「信じる」という行為を、良くも悪くも続けてきた人間だからこその洞察力だったのかもしれません。不三子というキャラクターには、読んでいて苛立ちを覚えることも多かったのですが、園花との関わりにおいては、彼女なりの純粋さや優しさが見えた気がします。

この物語は、個人の物語であると同時に、昭和から令和にかけての日本の社会全体の空気感を描き出しています。私が子供の頃にも流行ったノストラダムスの大予言、こっくりさん。大人になってからは、オウム真理教事件、震災、そしてコロナ禍。作中には、その時代ごとに人々を騒がせ、不安にさせ、時に熱狂させた様々な出来事が散りばめられています。口裂け女はいなかったし、恐怖の大王は来なかった。多くの予言や噂はデマでした。それでも、人々は何かを信じようとし、時にそれに踊らされてきました。

参考文章にあったように、90年代のオカルトブームは、どこかエンターテイメントとして消費されていた感覚があります。でも、それ以前の昭和のオカルトブームや、あるいは現代のSNSで拡散される陰謀論やフェイクニュースを見ると、それは単なるエンタメでは済まされない、社会現象としての側面を強く感じます。なぜ人は、デマかもしれないと薄々気づいていても、何かを信じたくなるのでしょうか。それは、未来への不安、社会への不信感、あるいは単に「信じる」ことで得られる一体感や高揚感なのかもしれません。

角田さんは、そうした時代の空気と、個人の「信じる」という行為を巧みに織り交ぜていきます。不三子が傾倒した健康情報も、飛馬が囚われた「救済」への思いも、園花がつむぎ出す嘘も、根底では繋がっているのかもしれません。それは、「信じたい現実」を生きるための、ある種の自己防衛なのかもしれない、と。何が真実で、何が嘘か分からない。確かなものが何もないように感じられる世界で、私たちは何かを信じることで、かろうじて立っていられるのかもしれません。園花が嘘をつくことで現実に対処しようとしたように、大人たちもまた、それぞれの「信じるもの」によって、不安定な現実を乗り越えようとしているのかもしれません。

ノアの方舟の物語が、タイトルの「方舟を燃やす」と響き合っている点も考えさせられます。ノアは神の言葉を信じ、方舟を作って自分と家族、そして動物たちだけを救いました。信じる者だけが救われる、というこの物語は、ある意味で非常に残酷です。現実世界では、信じなくても救われる人もいれば、信じても救われない人もいる。不三子のように、信じたことでむしろ家族を不幸にしてしまうことだってある。飛馬のように、信じたかった「真実」が実は違っていて、それが深い傷を残すこともある。

「方舟を燃やす」というタイトルは、もしかしたら、そのノアの選択、つまり「信じる者だけが救われる」という閉鎖的な考え方に対するアンチテーゼなのかもしれません。「正しいはずの真実が、覆ることもあれば、消えることも、にせものだと暴露されることもある」という作中の言葉のように、絶対的な真実などないのかもしれない。だとすれば、信じない者を切り捨て、自分たちだけの「方舟」に閉じこもるのではなく、その方舟自体を燃やし、もっと開かれた場所で、疑いながら、迷いながら、それでも他者と関わっていくしかないのではないか。そんなメッセージが込められているようにも感じました。

参考文章にあった、角田さんのインタビューについての記述も興味深かったです。『源氏物語』の現代語訳の後、以前のように小説が書けなくなったと感じていた、という部分。そして、連載に追われるのではなく、本当に書きたいものを自主的に書こうと思った、という決意。「方舟を燃やす」が、その新たなスタートの中で生まれた作品だとすると、これまでの角田作品とは少し手触りが違うと感じた読者がいたとしても、不思議ではないのかもしれません。確かに、初期の作品にあったような、もっと直接的で、えぐるような痛みとは少し違う、より俯瞰的で、静かな問いかけのようなものを感じました。

個人的には、昭和のオカルトブームや、不三子が傾倒していく自然派の描写など、前半部分のリアリティに引き込まれました。しかし、物語が進むにつれて、飛馬と不三子の抱える問題が、どこか個人の内面の問題に留まり、社会との接続が少し弱くなったような印象も受けました。園花のエピソードも、象徴的ではあるものの、二人の過去の問題とどう結びつき、彼らをどう変化させたのか、もう少し踏み込んで描いてほしかった気もします。

それでも、この「方舟を燃やす」という作品が投げかける問いは、現代を生きる私たちにとって非常に重要だと思います。情報が溢れ、何が真実で何が嘘かを見極めるのが難しい時代。私たちは、何を信じ、どう生きていけばいいのか。この物語は、明確な答えを与えてくれるわけではありません。ただ、飛馬や不三子のように、迷い、過ち、傷つきながらも、他者と関わり、考え続けることの大切さを示唆しているように思います。「信じる」ことは、時に危ういけれど、人を動かす力にもなる。その力をどう使うのか、あるいは使わないのか。その選択は、私たち一人ひとりに委ねられているのでしょう。足元をしっかりと見つめながら、自分の頭で考え、感じること。それが、デマや嘘に惑わされずに生きていくための、ささやかな、しかし確かな一歩なのかもしれません。

まとめ

角田光代さんの小説「方舟を燃やす」は、昭和から令和へと続く時代を背景に、「信じる」という行為の光と影を描き出した、深く考えさせられる作品でした。まったく異なる人生を歩んできた飛馬と不三子という二人の主人公が、オカルト、健康情報、宗教、災害、そして人間関係の中で、何を信じ、何に裏切られ、どのように生きていくのかが描かれています。

物語は、時に個人の信念が他者を傷つけ、人間関係を壊してしまう危うさを示します。不三子の自然派への傾倒や、飛馬の「救済」への執着は、その象徴と言えるでしょう。一方で、子ども食堂で出会う嘘つきな少女・園花との関わりを通して、信じること、寄り添うことの別の側面も描き出されます。

情報が氾濫し、何が真実か見えにくい現代において、「何を信じるか」という問いは、私たちすべてに関わるものです。この小説は、安易な答えを示すのではなく、登場人物たちの葛藤や過ちを通して、読者自身に考えることを促します。絶対的な正しさなどないのかもしれない世界で、迷いながらも他者と関わり、自分の足で立とうとすることの大切さを教えてくれるようです。

「信じる」ことの複雑さ、そして人間の弱さと可能性を描いた「方舟を燃やす」。読み終えた後も、様々な思いが巡る、読み応えのある一冊でした。ぜひ、あなたも手に取って、飛馬と不三子の生きた時代と、「信じる」ことの意味について、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。