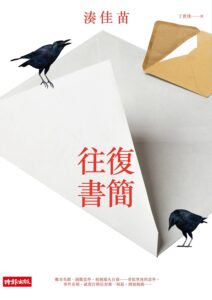

小説「往復書簡」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品といえば、読む人の心をざわつかせるような、少し後味の悪いミステリーを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、この「往復書簡」は、少し趣が異なります。もちろん、湊さんらしい人間の心の機微や、隠された真実が巧みに描かれていますが、読後感はどこか温かいものも感じられるかもしれません。

小説「往復書簡」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品といえば、読む人の心をざわつかせるような、少し後味の悪いミステリーを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、この「往復書簡」は、少し趣が異なります。もちろん、湊さんらしい人間の心の機微や、隠された真実が巧みに描かれていますが、読後感はどこか温かいものも感じられるかもしれません。

「往復書簡」は、タイトル通り、登場人物たちが交わす手紙によって物語が進行していく連作短編集です。手紙という形式だからこそ生まれる誤解やすれ違い、そして明かされる衝撃の事実。直接顔を合わせて話すのとは違う、言葉の裏に隠された本心や、時間の経過が生んだ変化が、読む者の心を掴みます。

この記事では、「往復書簡」に収録されている各短編の物語の概要から、結末に至るまでの核心部分にも触れながら、私が感じたことや考えたことを詳しくお伝えしていきます。まだ読んでいない方は、物語の結末を知ってしまう可能性がありますので、ご注意くださいね。既に読まれた方は、一緒に物語の世界を振り返り、新たな発見を楽しんでいただけたら嬉しいです。

小説「往復書簡」の物語の概要

「往復書簡」は、「十年後の卒業文集」「二十年後の宿題」「十五年後の補習」という三つの物語と、それらを繋ぐ短いエピローグ的な「一年後の連絡網」から構成される連作短編集です。それぞれの物語は独立していますが、「手紙のやり取り」によって過去の出来事の真相が明らかになっていくという共通の形式で描かれています。登場人物たちの記憶や認識の違い、隠された想いが、手紙を通して徐々に浮かび上がってくる構成は見事です。

「十年後の卒業文集」では、高校時代の放送部の仲間たちが、ある結婚式をきっかけに手紙を交わし始めます。話題の中心は、事故で大怪我を負い、皆の前から姿を消した友人・千秋のこと。しかし、手紙のやり取りが進むにつれて、送り主の正体や事故の真相について、驚くべき事実が明らかになります。友情、恋愛感情、そして見栄や嘘が交錯する、少しほろ苦い青春の残滓が描かれます。

「二十年後の宿題」は、定年を間近に控えた小学校教師・真智子が、かつての教え子である敦史に、ある依頼をするところから始まります。それは、二十年前に起きた悲しい事故に関わった六人の教え子たちの「今」を訪ね、報告してほしいというもの。敦史は手紙を携えて一人一人を訪ね歩く中で、事故の真相と、それぞれが抱えてきた想い、そして恩師である真智子の知られざる一面に触れていきます。人と人との繋がりや、時が経ても変わらない想いが胸を打つ物語です。この物語は「北のカナリアたち」として映画化もされました。

「十五年後の補習」では、国際ボランティア隊として海外に赴任した純一と、日本に残った恋人・万里子の間で交わされる手紙が物語の中心です。二人の間には、十五年前に起きた同級生の死に関する暗い過去がありました。遠く離れた地での手紙のやり取りを通して、万里子は封印していた事件当日の記憶を少しずつ取り戻していきます。そして、明らかになる事件の真相は、二人の関係を根底から揺るがすものでした。愛と罪、そして償いについて考えさせられる、重厚な物語が展開されます。

小説「往復書簡」の長文感想(ネタバレあり)

「往復書簡」を読み終えて、まず感じたのは、手紙というコミュニケーション手段が持つ独特の力と、それによって紡ぎ出される人間ドラマの深さでした。湊かなえさんの作品は、「告白」や「贖罪」など、人間の心の闇や悪意を鋭く描き出すものが多い印象ですが、この「往復書簡」は、それらとは少し毛色が異なり、もちろんミステリーとしての驚きや、人間の複雑な感情は描かれているものの、どこか救いや温かさのようなものも感じられる作品でした。特に、「二十年後の宿題」は、読後にじんわりと心が温かくなるような感覚を覚えました。

収録されている三つの物語、「十年後の卒業文集」「二十年後の宿題」「十五年後の補習」は、それぞれ独立した話でありながら、「手紙」という共通のモチーフで繋がっています。手紙だからこそ、普段は言えない本音や、隠しておきたい秘密が、時に意図せず、時に計算高く、言葉として記されていく。その過程で、過去の出来事の真相が少しずつ明らかになり、登場人物たちの関係性が変化していく様子が、実に巧みに描かれていると感じました。

「十年後の卒業文集」について

まず、「十年後の卒業文集」。高校の放送部仲間という、狭いコミュニティの中での出来事が描かれます。結婚式をきっかけに再会した仲間たち。しかし、そこにはいるはずの千秋の姿がない。海外赴任中の悦子が、日本に残るあずみや静香に手紙を送り、千秋の消息や、彼女が負った顔の怪我の真相を探ろうとします。

この物語の面白さは、まず手紙の「送り主」を巡る疑念から始まります。あずみも静香も、手紙の文面から、本当に悦子が書いているのか?という疑問を抱きます。悦子しか知らないはずの過去のエピソードや、呼び方の違いなど、些細な点から疑念が膨らんでいく。読者も、「もしかして、悦子じゃない誰かが書いているのでは?」という疑いを持ちながら読み進めることになります。このあたりのサスペンスの盛り上げ方は、さすが湊かなえさんだと感じました。

そして、手紙のやり取りを通して明らかになるのは、千秋が怪我を負った事故の真相。それは、かつて浩一(結婚した新郎)が好きだった静香が、山登りの帰りに、千秋への嫉妬心から衝動的に蹴った石が原因だった、ということでした。静香は罪悪感を抱え続けていたわけですが、悦子(を名乗る手紙の送り主)は、「あれは事故だった」と静香を慰めます。

しかし、物語の最後に待っているどんでん返し。手紙の送り主は、悦子本人ではなく、行方不明とされていた千秋自身だったのです。悦子の留守宅に住まわせてもらい、郵便物の転送を頼まれていた千秋が、悦子のふりをして結婚式に出席し、その後も悦子になりすまして手紙を送っていた、という真相。顔の傷を隠すための整形が、結果的に誰も彼女を千秋だと気づかせなかった、という皮肉。

千秋が悦子になりすました動機は、「事故のことを、あずみや静香はどう思っているのか」を知りたかったから。そして、手紙を通して知った「真相」は、千秋が思っていたものとは少し違っていました。静香は罪悪感を抱いていたけれど、千秋自身は、実はあの事故を利用して、なかなか別れてくれなかった浩一と別れる口実にしたかった、というのです。浩一と静香が結婚したことで、むしろ千秋は安堵していた、という結末には、驚くと同時に、少しばかり呆気にとられました。

この物語で印象的だったのは、女性同士の複雑な関係性です。仲の良い友人グループに見えても、その裏では恋愛感情や嫉妬、見栄が渦巻いている。手紙という媒体を通して、そうした感情が生々しく、しかし直接的ではない形で伝わってくるのが面白いと感じました。ただ、少し疑問に思ったのは、いくら整形したとはいえ、長年の友人であるあずみや静香が、千秋の筆跡や、ふとした言動から、全く彼女だと気づかなかった点です。もう少し疑いの描写があっても良かったかな、とも思いました。それでも、最後の千秋からの手紙で全てがひっくり返る構成は鮮やかで、読後、タイトル「十年後の卒業文集」の意味を改めて考えさせられました。誰も死なない、いわゆる「イヤミス」とは少し違う、後味の悪さの中に少しだけ爽快感(?)のようなものも感じる不思議な読後感でした。

「二十年後の宿題」について

次に、「二十年後の宿題」。これは、三つの物語の中で、最も感動的で、心が温かくなる物語でした。小学校教師の敦史が、恩師である真智子先生の依頼で、二十年前に赤松山で起きた悲しい事故に関わった六人の元教え子たちを訪ね歩き、彼らが今「幸せかどうか」を確認し、手紙で報告するという筋書きです。

敦史が一人、また一人と教え子たちに会っていく中で、二十年前の事故の断片的な記憶や、それぞれの視点からの出来事が語られていきます。最初は、真智子先生の夫が川で溺れ、助けようとした生徒・生田良隆も巻き込まれ、結果的に夫だけが亡くなってしまった、という悲劇として語られます。しかし、話を聞き進めるうちに、事故の状況や、その時の真智子先生の行動について、異なる証言が出てきます。

特に衝撃的だったのは、根元沙織(宮崎沙織)の証言です。彼女は、真智子先生が川に飛び込んだ後、夫にしがみつく良隆を夫から引きはがし、結果的に夫を見捨てるような形で良隆を助けた、と見ていたのです。この証言によって、敦史(そして読者)が抱いていた真智子先生への「良き恩師」というイメージは揺らぎ始めます。なぜ、真智子先生はそんな行動をとったのか? 沙織は、真智子先生が自身の夫の命よりも生徒の命を優先した、そのことに納得できず、不信感を抱き続けていたのです。

しかし、物語が進むにつれて、さらなる事実が明らかになります。真智子先生の夫は泳げなかったこと。そして、事故当時、真智子先生は妊娠しており、事故のショックで流産してしまっていたこと。これらの事実が、真智子先生のあの時の行動に、別の意味合いを与えます。夫が泳げないと知っていたからこそ、まずは助かる可能性のある良隆を助けようとしたのではないか。そして、お腹の子どもまで失ってしまった悲しみ。沙織も、自身が結婚し、家族を持つ身となった今、「今なら真智子の気持ちが分かる」と語ります。

この物語のもう一つの軸は、敦史自身の恋愛です。彼には、県立病院で看護師をしている山野梨恵という恋人がいます。そして、六人目の教え子である藤井利恵が、実はこの山野梨恵その人だった、という事実が明かされます。梨恵は、両親の離婚によって姓も名前も変わり、敦史の前では過去を隠していました。彼女は、事故の原因となった辰弥との喧嘩のこと、そして真智子先生の夫の死に罪悪感を抱き続けていました。敦史と付き合いながらも、辰弥への想いを断ち切れずにいる自分に悩み、敦史からのプロポーズにも素直に答えられません。

この敦史と梨恵の関係も、手紙を通して進展していきます。梨恵が真智子先生に宛てた手紙で、敦史への正直な気持ちと、過去への罪悪感との間で揺れ動く心情が吐露されます。そして、最終的に、敦史から真智子先生への手紙で、「彼女(梨恵)と二人でお見舞いに行きます」と締めくくられる。直接的な言葉はないけれど、二人が困難を乗り越え、未来へ向かって歩み始めたことが示唆されるラストは、希望を感じさせるものでした。

「二十年後の宿題」は、事故という悲劇を扱いながらも、決して暗いだけの物語ではありません。事故に関わった六人の生徒たちが、それぞれに過去と向き合い、成長し、自分の人生を歩んでいる姿。そして、真智子先生という一人の教師が、生徒たちに与えた影響の大きさ。手紙を通して、登場人物たちの多面的な姿や、隠された心情が明らかになっていく過程は、ミステリーとしても、ヒューマンドラマとしても読み応えがありました。特に、亡くなった真智子先生の夫の人柄が、生徒たちの回想を通して温かく描かれているのが印象的でした。凝った卵焼きを作ってくれたり、鳥の鳴き真似を教えてくれたり。彼の優しさが、事故の悲劇性を一層際立たせると同時に、残された人々の心の中に生き続けていることを感じさせました。この物語が映画化された「北のカナリアたち」も観てみたくなりました。どのような映像になっているのか、非常に興味があります。

「十五年後の補習」について

最後に、「十五年後の補習」。これは、三つの物語の中で最も「イヤミス」の要素が濃い、そして最も衝撃的な結末を迎える物語かもしれません。国際ボランティア隊としてP国(おそらくパプアニューギニア)に赴任した純一と、日本で彼を待つ恋人・万里子の間で交わされるエアメールが中心です。

二人の手紙は、最初は遠距離恋愛の近況報告といった、微笑ましいやり取りから始まります。しかし、次第に、十五年前に起きた同級生・一樹の死と、康孝の自殺という、暗い過去の事件が影を落とし始めます。万里子は、事件当時の記憶を失っていましたが、純一との手紙のやり取りや、ある出来事をきっかけに、断片的に記憶を取り戻していきます。

この物語もまた、手紙を通して真相が徐々に明らかになっていく構成です。万里子が思い出したのは、衝撃的な事実でした。事件当日、倉庫に閉じ込められた万里子は、一樹に乱暴されそうになり、抵抗する中で、角材で彼を殴り殺してしまったのです。そして、その現場を純一が目撃し、万里子を庇うために倉庫に火を放ち、事故に見せかけようとした。万里子は、純一が自分のために放火という罪を犯したのだと思い込みます。

純一からの手紙も、万里子の記憶を裏付けるかのように、自分が放火したことを認めます。一樹の死は、タバコの不始末による事故であるかのように偽装した、と。ここまでの展開でも十分に衝撃的ですが、物語はさらに暗い深淵へと進んでいきます。

純一は、万里子を倉庫に呼び出した手紙を書いたのが康孝であることを知っていました。そして、事件後、康孝に会いに行き、倉庫に落ちていた彼のタバコの吸い殻を見せ、「お前がやったんだろう」と問い詰めます。実際には、その吸い殻は放火とは無関係だったのですが、純一に追い詰められた康孝は、自分が放火したと思い込み、罪悪感から校舎の屋上から飛び降り自殺してしまったのです。

つまり、純一は、万里子を庇うために放火しただけでなく、康孝を言葉巧みに追い詰めて自殺させた、間接的な殺人者でもあったのです。万里子を守るためとはいえ、二重の罪を犯していた純一。彼が国際ボランティアに参加した理由も、この罪からの逃避や償いの意味合いがあったのかもしれません。手紙の最後で、純一は万里子への変わらぬ愛を綴りながらも、「さよなら」を告げます。

しかし、物語はここで終わりません。純一の手紙の最後の一文、「P国に来た観光客が万里子に見える」というのは、比喩ではなく、実際に万里子が純一に会うためにP国までやって来ていたことを示唆しています。すべての真相を知ってもなお、純一を愛し、彼のもとへ駆けつけた万里子。二人の絆の深さと、犯した罪の重さ。その対比が強烈な印象を残します。

この「十五年後の補習」は、愛の名の下に行われた罪が、さらなる罪を生んでいくという、救いのない連鎖を描いています。純一の行動は、万里子への深い愛情から出たものであることは疑いようがありません。しかし、その愛情が、結果的に二人の人生を大きく狂わせてしまった。手紙のやり取りを通して、徐々に核心に迫っていく構成は、読者の不安と緊張感を高め、最後に明かされる二重の殺人の真相には、言葉を失いました。「補習」というタイトルが、彼らが過去の罪と向き合い続ける運命を示唆しているようで、非常に重く感じられました。家庭環境を理由に人を傷つけることの残酷さも描かれており、中学時代の個人的な経験を思い出し、胸が締め付けられるような気持ちにもなりました。家族を侮辱されるというのは、本当に深く心に傷を残すものだと、改めて感じました。

書簡形式の効果と湊かなえさんの筆致

「往復書簡」全体を通して感じたのは、書簡形式(手紙のやり取り)という手法の巧みさです。手紙は、書く側の意図によって、事実を飾ったり、都合の悪いことを隠したり、あるいは無意識のうちに本音が漏れ出てしまったりする、非常に人間臭いメディアです。相手の表情が見えないからこそ、言葉を選び、推敲し、時には大胆な嘘をつくこともできる。その一方で、文字だからこそ、感情がストレートに伝わったり、行間に隠された想いが滲み出たりもします。

湊かなえさんは、この手紙という形式の特性を最大限に活かして、物語を構築しています。「十年後の卒業文集」では、なりすましというトリックに。「二十年後の宿題」では、複数の視点からの証言を組み合わせることで、事故の真相を多角的に描き出す効果を生んでいます。「十五年後の補習」では、遠く離れた場所での手紙のやり取りが、記憶の蓋を開け、罪の告白へと繋がっていく重要な装置となっています。

また、手紙の文面から、書き手の性格や感情が透けて見えるのも、この作品の魅力の一つです。丁寧な言葉遣いの裏に隠された棘、親しげな文面の中に潜む計算、切実な想いが込められた言葉。それぞれの登場人物の声が、手紙を通して聞こえてくるような感覚を覚えました。まるで、秘密の書簡を覗き見しているような、独特の緊張感と没入感を味わうことができました。

湊かなえさんの描く人間関係は、やはりリアリティがあります。特に、「十年後の卒業文集」における女性たちの間の微妙な空気感や、「二十年後の宿題」での教師と生徒の長年にわたる関係性、「十五年後の補習」での家庭環境による軋轢など、私たちの日常にも通じるような普遍的なテーマが扱われています。それらが、手紙というフィルターを通して描かれることで、より一層、人間の心の複雑さや不可解さが際立って感じられました。

「往復書簡」は、ミステリーとしての面白さはもちろん、登場人物たちの心の機微や、人と人との繋がりの大切さ、そして時にはその難しさをも感じさせてくれる作品でした。イヤミス的な要素が全くないわけではありませんが、「二十年後の宿題」のように、読後に温かい気持ちになれる物語も含まれており、湊かなえさんの新たな一面に触れることができたように思います。手紙という、今では少し懐かしさも感じるコミュニケーションツールを通して、人間の心の奥深くを覗き見たような、そんな読書体験でした。この物語は、丁寧に封を開けていくうちに、予想もしなかった景色が広がる玉手箱のようでした。

まとめ

湊かなえさんの小説「往復書簡」は、手紙のやり取りを通して過去の事件の真相が明らかになっていく、連作短編集です。「十年後の卒業文集」「二十年後の宿題」「十五年後の補習」の三つの物語は、それぞれ異なる人間関係や出来事を扱いながらも、書簡形式という共通の手法で繋がっており、読者を引き込みます。

各物語では、登場人物たちの記憶違いや隠された意図、そして手紙だからこそ生まれる誤解やすれ違いが巧みに描かれています。友情、恋愛、嫉妬、罪悪感、赦しといった、人間の様々な感情が交錯し、時に驚くべき結末へと繋がっていきます。特に「二十年後の宿題」は感動的で、「十五年後の補習」は湊さんらしい少しビターな味わいも感じられます。

湊かなえさんの作品に初めて触れる方にも、これまでの作品のファンの方にもおすすめできる一冊です。手紙という媒体を通して、人間の心の奥深さや、人と人との繋がりの不思議さを感じさせてくれます。ミステリーとして、そしてヒューマンドラマとして、読み応えのある作品ですので、ぜひ手に取ってみてください。