小説「幸福な結末」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「幸福な結末」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

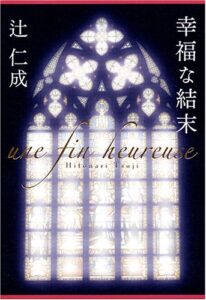

この作品は、辻仁成が描く、切なくも美しい愛の物語であり、読んでいると心が静かに震えるような感覚を覚えます。角膜移植という少し不思議な設定から始まるのですが、そこにあるのはSF的な驚きというよりも、人間の情念や魂の行方といった深いテーマなんですね。舞台はベルギーから日本へと移り変わり、異国情緒と東京の雑踏が入り混じる独特の空気感が漂っています。「幸福な結末」というタイトルが示す意味とは一体何なのか、読み進めるごとにその言葉の重みが変化していくのが非常に印象的でした。

もしあなたが、目に見えない運命や、理屈では説明できない心の繋がりを信じたいと思っているなら、この「幸福な結末」は間違いなく心に刺さる一冊になるはずです。著者の繊細な筆致が、登場人物たちの揺れ動く感情を丁寧にすくい上げていて、ページをめくる手が止まらなくなりました。単なる恋愛小説の枠を超えた、魂の再生の物語として、じっくりと味わっていただきたいと思います。

「幸福な結末」のあらすじ

ベルギーに住む女性ヴァレリーは、ある日、角膜移植手術を受けることになります。手術は無事に成功し、彼女は再び光を取り戻すのですが、それと同時に不思議な現象に悩まされ始めることになりました。瞼を閉じると、見たこともない東洋人の男性の顔が浮かんでくるようになったのです。その映像はあまりにも鮮明で、単なる幻覚とは思えないほどのリアリティを持って彼女に迫ってきました。ヴァレリーは、この角膜の元の持ち主が最後に見ていた光景、あるいは強い想いが焼き付いているのではないかと直感します。

その謎を解き明かすために、ヴァレリーは導かれるようにして日本、東京へと旅立ちます。彼女の瞳に映る男性を探し出し、なぜ自分がこの光景を見ているのかを知りたかったのでしょう。異国の地で手探りの捜索を続ける中で、彼女はやがて一人の男性にたどり着きます。彼の名はナツキ・マサト。職業は写真家でした。マサトは、かつて愛した女性を事故で亡くしており、その彼女こそがヴァレリーに角膜を提供したドナーだったことが判明します。

マサトは亡き恋人の影を追い求め、深い悲しみの中に生きていました。ヴァレリーは彼と出会い、自分が移植された角膜の持ち主の記憶を持っていることを告げるべきか悩みながらも、彼の人柄や繊細な感性に惹かれていきます。マサトもまた、ヴァレリーの瞳の中に、死んだはずの恋人の面影を感じ取り、戸惑いながらも彼女との距離を縮めていくのです。二人の間には、亡くなった恋人の記憶と、現在進行形で生まれる新たな感情が交錯し、複雑で切ない関係が築かれていきます。

やがてヴァレリーは、ドナーであった女性とマサトの間にあった深く悲しい愛の物語を知ることになります。彼らの恋は決して平坦なものではなく、悲劇的な別れを迎えていたのでした。ヴァレリーは、自分の瞳に残された記憶が単なる映像ではなく、持ち主の「愛したい」という強い遺志であることに気づき始めます。マサトへの想いが自分自身のものなのか、それとも角膜の記憶によるものなのか葛藤しながら、物語は静かに、しかし確実に核心へと近づいていくのです。

「幸福な結末」の長文感想(ネタバレあり)

この作品を読み終えたとき、まず最初に感じたのは、身体と記憶、そして魂の境界線が溶け合っていくような不思議な感覚でした。臓器移植によって記憶が転移するというテーマは、フィクションの世界では時折見かける題材ではありますが、辻仁成の手にかかると、それが単なるオカルトやサスペンスではなく、極めて文学的で哲学的な問いかけへと昇華されている点に驚かされました。「幸福な結末」というタイトルが、読み始めと読み終わりで全く違う響きを持って胸に迫ってくるのです。

ヴァレリーという主人公が、自分の意思とは無関係に見知らぬ男性の幻影を見るという恐怖と不安は、想像するだけで胸が苦しくなります。しかし、著者はその恐怖を、次第に「誰かの想いを受け継ぐ」という使命感のようなものへと変化させて描いています。自分の体の中に他者が存在するという違和感が、愛する人を探すための羅針盤へと変わっていく過程は、読んでいて非常にスリリングでありながら、同時に深い哀しみも帯びていました。ヴァレリーの視点を通して描かれる世界は、常にどこか薄い膜を通したような、夢と現の狭間にあるような美しさがあります。

写真家であるマサトというキャラクターの造形も秀逸でした。彼はレンズを通して世界を切り取る人間ですが、最も愛した女性を失い、その喪失感から抜け出せずにいます。そんな彼の前に、死んだ恋人の角膜を持つ女性が現れる。これは彼にとって救いであると同時に、残酷な試練でもあったはずです。マサトがヴァレリーの瞳を見つめるとき、彼が見ているのはヴァレリー自身なのか、それともその奥にある亡き恋人の魂なのか。この二重写しの愛の形が、物語全体に張り詰めた緊張感を与えていました。

舞台となる東京の描写も、どこか異邦人の視点が含まれているようで新鮮に映りました。辻仁成はパリと日本を行き来する生活を送っている作家ですが、その経験が生きているのか、東京という街が持つ雑多なエネルギーと、ふとした瞬間に訪れる静寂のコントラストが見事に表現されています。雨の降る東京の街角や、夜の光の描写などは、まるで映画のワンシーンのように脳裏に浮かび上がり、読者を物語の世界へと深く引き込んでいきます。

物語の中で展開される「記憶」についての考察も非常に興味深いものでした。私たちは脳で記憶していると思っていますが、実は細胞の一つ一つに、あるいはDNAの螺旋の中に、強烈な感情や光景が刻まれているのかもしれない。そう思わせる説得力がこの小説にはあります。科学的には証明されていない領域かもしれませんが、文学だからこそ描ける「真実」として、細胞記憶という概念が美しく機能しているのです。それは、人間が死んでも思いは残るという、ある種の希望のようにも感じられました。

マサトと亡き恋人の過去が明らかになるにつれて、この物語が単なる再生の物語ではないことが分かってきます。彼らの愛は純粋でしたが、それゆえに脆く、悲劇的な結末を迎えざるを得なかった。その過去を知ったヴァレリーが、単なる「器」としての役割を超えて、一人の女性としてマサトを愛そうとする姿には心を打たれます。彼女は過去の記憶に操られているのではなく、その記憶を受け入れた上で、新しい未来を選び取ろうとしているのです。

ここで一つ、どうしても触れておきたいのは、この作品における「ネタバレ」的な要素、つまり結末の解釈についてです。詳細は伏せますが、この物語は手放しのハッピーエンドが約束されているわけではありません。しかし、タイトルは「幸福な結末」です。この逆説的なタイトルが意味するものは、幸せとは決して永遠に続く平穏な状態のことだけを指すのではない、ということではないでしょうか。たとえ悲しい別れがあったとしても、誰かを深く愛した記憶、愛された記憶があれば、それは一つの幸福な到達点なのかもしれません。

文章のリズムも素晴らしく、詩的な表現が随所に散りばめられています。辻仁成の文体は、時にセンチメンタルすぎると評されることもありますが、この作品においてはその叙情性がプラスに働いています。登場人物たちの繊細な心のひだを描写するには、これくらい湿度のある文章でなければならなかったのでしょう。特に、視覚に関する描写、光や色彩の表現は圧巻で、角膜移植というテーマを選んだ必然性を感じさせます。

また、この小説は「運命」というものを強く意識させます。ベルギーと日本という遠く離れた場所にいた二人が、一つの悲劇を通じて巡り合う。これを偶然と呼ぶにはあまりにも出来すぎていますが、物語の中ではそれが必然として描かれています。見えない糸で操られているかのような二人の出会いは、私たちが普段生きている現実世界でも、実は気づかないだけで起きていることなのかもしれません。そう考えると、日常の景色が少し違って見えてきます。

ヴァレリーの心の変化、特に「自分は誰なのか」というアイデンティティの揺らぎについての描写も読み応えがありました。他人の角膜を通して世界を見るとき、その世界はその人のものなのか、それとも自分のものなのか。自己と他者の境界が曖昧になる不安の中で、彼女がマサトへの愛を通して「私」を再構築していく過程は、人間が成長し、変化していく姿そのものです。痛みを受け入れ、それを自分の一部として生きていく強さを彼女から学びました。

マサトの悲しみもまた、癒やされるべきものとして描かれていますが、それは忘却によってなされるものではありません。ヴァレリーという存在を通して、過去の悲劇を直視し、それを乗り越えるのではなく、共に抱えて生きていく覚悟を決めること。それが彼にとっての救いだったのだと思います。愛する人を失った悲しみは消えることはないけれど、形を変えていくことはできるのだと、この小説は優しく語りかけてくれているようです。

読書中、何度も本を閉じてため息をついてしまうような場面がありました。それは悲しいからというだけでなく、あまりにも感情が純粋で、美しすぎるからです。現代社会では忘れられがちな、魂のレベルでの交流や、言葉を超えた結びつきが描かれており、心が洗われるような気分になります。効率や合理性が重視される世の中で、こういう物語に触れることは、心の栄養として必要不可欠だと感じました。

終盤にかけての盛り上がりは、静かでありながらも熱を帯びています。二人の関係がどのような着地点を見つけるのか、ページをめくる指に力が入りました。解決するべき問題は山積みで、決して簡単な道のりではありませんが、それでも彼らが選び取る一瞬一瞬の選択が、すべて愛に基づいていることに胸が熱くなります。誰かを愛することは、傷つくことと表裏一体ですが、それでも人は愛さずにはいられない生き物なのだと痛感させられます。

この「幸福な結末」という作品は、辻仁成のキャリアの中でも特に透明感の高い作品だと感じます。彼の持つロックな精神性と、フランス文学に通じるような繊細さが絶妙なバランスで融合しています。激しい感情のぶつかり合いを描きながらも、読後感はどこか静謐で、美しい絵画を見た後のような余韻が残ります。それはきっと、著者が人間という存在を深く信頼し、肯定しているからこそ生まれる温かさなのでしょう。

最後に、この小説を読み終えて改めてタイトルの意味を考えたとき、私は「幸福」の定義が変わった気がしました。物語が終わっても、彼らの人生は続いていきます。本を閉じた後に広がる余白にこそ、本当の結末があるのかもしれません。読者一人一人が、自分なりの「幸福な結末」を想像し、心の中で物語を完成させる。そういった参加型の読書体験ができるのも、この作品の大きな魅力の一つだと言えるでしょう。

「幸福な結末」はこんな人にオススメ

この「幸福な結末」という小説は、何よりもまず、心の奥底に響くような深い恋愛小説を求めている方に強くおすすめしたい作品です。単なる甘いロマンスではなく、喪失や痛み、そして再生といった重厚なテーマを含んだ愛の物語ですので、読書に没頭して感情を揺さぶられたいと考えている方にはぴったりの一冊となるでしょう。夜、静かな部屋で一人、物語の世界に浸りたいときに読む本として最適です。

また、不思議な巡り合わせや運命、あるいはスピリチュアルな要素に興味がある方にも読んでいただきたいです。角膜移植を通じて記憶が転移するという設定は、一見すると非現実的に思えるかもしれませんが、著者の筆力によって圧倒的なリアリティを持って描かれています。科学では割り切れない人間の神秘や、魂の繋がりといったテーマに惹かれる方であれば、間違いなくこの作品の世界観に魅了されるはずです。

さらに、辻仁成という作家のファンはもちろんですが、彼の作品をまだ読んだことがないという方の入門書としてもおすすめです。彼の特徴である叙情的な文体、映像喚起力の高い描写、そして都会的な孤独感と温かさが同居する独特の作風が、この一冊に凝縮されています。特に、情景描写の美しさを重視する方や、文章のリズムを楽しみたい方にとっては、ページをめくるたびに新しい発見があるような、心地よい読書体験となることでしょう。

そして、過去に大切な人を失った経験がある方や、忘れられない記憶を抱えて生きている方にも、この「幸福な結末」を手に取っていただきたいと思います。悲しみの中にいる主人公たちが、どのようにして前を向き、光を見出していくのか。その過程は、同じような痛みを抱える人の心に優しく寄り添い、小さな希望の灯をともしてくれるかもしれません。癒やしを求めている心に、静かに染み渡るような物語です。

まとめ:「幸福な結末」のあらすじ・ネタバレ・長文感想

-

ベルギー人女性が角膜移植後に不思議な幻影を見ることから物語が始まります

-

幻影の正体を探るために主人公は東京へ旅立ち、ある写真家と出会います

-

角膜の提供者は写真家のかつての恋人であり、悲しい過去が明らかになります

-

「細胞記憶」というSF的な要素が、切ない愛の物語として美しく描かれています

-

ヴァレリーとマサト、そして亡き恋人の魂が交錯する三角関係が胸を打ちます

-

東京の風景が異国情緒あふれる視点で切り取られ、映像的な美しさがあります

-

辻仁成ならではの詩的で叙情的な文章が、感情の機微を丁寧に表現しています

-

「幸福な結末」というタイトルが持つ逆説的な意味について深く考えさせられます

-

喪失感からの再生と、形を変えて受け継がれていく愛がテーマとなっています

-

読後には静かな余韻が残り、自分にとっての幸福とは何かを問いかけてきます