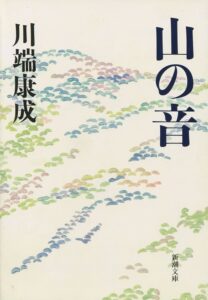

小説「山の音」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「山の音」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、ノーベル文学賞作家である川端康成が描いた、一つの家族の静かな日常と、その水面下でうごめく複雑な感情の物語です。主人公は、老いを感じ始めた会社役員の尾形信吾。彼の心を通して、失われゆくものへの哀愁、禁じられた思慕、そして戦争が残した深い傷跡が、鎌倉の美しい四季の移ろいと共に繊細に映し出されていきます。

一見すると穏やかな家庭劇のようですが、ページをめくるごとに登場人物たちの心の闇や孤独が浮かび上がってきます。この記事では、そんな「山の音」の物語の筋道を追いながら、物語の核心に触れるネタバレも交えつつ、その深い魅力についてじっくりと語っていきたいと思います。

なぜこの作品が今なお多くの人の心を捉えて離さないのか。その理由を、信吾が耳にした不思議な「山の音」を手がかりに、一緒に探っていきましょう。家族とは何か、愛とは何か、そして生きることの哀しみと美しさとは何かを、深く考えさせられるはずです。

「山の音」のあらすじ

物語は、62歳の尾形信吾が、深夜、ふと正体不明の「山の音」を耳にするところから始まります。それは風の音でも海の音でもない、地の底から響くような不気味な音。信吾は、それを自らの死が近いことを告げる知らせではないかと、漠然とした恐れを抱きます。この出来事をきっかけに、信吾は自身の老いと、家族の中に横たわる見えない溝を強く意識し始めます。

信吾の家族は、長年連れ添った妻の保子、戦争から帰還したものの心に虚無を抱える息子の修一、そしてその若く美しい嫁の菊子。さらには、夫とうまくいかず二人の子供を連れて出戻ってきた娘の房子が同居しており、家の中には常に緊張した空気が流れています。特に修一は、妻である菊子を顧みず、外に愛人を作るなど、その冷淡な態度は家族の不和の大きな原因となっていました。

そんな息苦しい毎日の中で、信吾にとって唯一の慰めとなっていたのが、嫁である菊子の存在でした。彼女の優しさや健気な姿に、信吾は若くして亡くなった妻の姉、つまり自身の初恋の人にも似た理想の女性像を重ねていきます。その思いは、単なる義理の親子としての情愛を超え、密やかで禁じられた思慕へと変わっていきました。

信吾の菊子への特別な感情、修一の不貞、そしてそれに苦しむ菊子。それぞれの思いが交錯する中、菊子の妊娠が発覚します。しかし、彼女は誰にも相談することなく、ある重大な決断を下すのでした。この出来事は、静かに淀んでいた尾形家の水面に大きな波紋を広げ、物語は誰も予期しなかった方向へと動き出します。

「山の音」の長文感想(ネタバレあり)

「山の音」を読み終えたとき、心に残るのは明確なカタルシスではなく、深く、そしてどこまでも静かな余韻でした。それはまるで、物語の冒頭で主人公・信吾が聞いた「山の音」そのもののように、心の奥深くに響き続けるのです。ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含みながら、この作品がなぜこれほどまでに心を揺さぶるのか、その感想をじっくりと語っていきたいと思います。

この物語は、信吾という一人の老人の目を通して、記憶や夢、そして現実が入り混じる迷宮をさまようような体験を与えてくれます。彼が抱える最大の喪失感は、若くして亡くなった妻・保子の姉への、生涯にわたる叶わぬ恋心です。彼女は信吾の中で、手の届かない完璧な美の象徴として永遠に生き続けています。そして信吾は、その幻影を、あろうことか息子の嫁である菊子に投影してしまうのです。

これは、菊子という一人の女性への純粋な愛ではありません。彼女という器を通して、亡き初恋の人という亡霊を見ているにすぎないのです。信吾の菊子への態度はどこまでもプラトニックですが、その根底には、老いらくの恋というにはあまりにも切実で、痛々しいほどの情念が渦巻いています。彼の心の中では、生の衝動である「エロス」と、死への衝動である「タナトス」が、「菊子」という存在を介して分かちがたく結びついているように感じられました。

物語の序盤、菊子は、信吾にとっては心を慰める「窓」であり、夫の修一にとっては「子供」のような妻として、どこか受動的な存在として描かれます。日本の伝統的な女性の美徳をすべて体現したかのような、慎ましく美しい理想像。しかし、物語が進むにつれて、彼女の印象は大きく変わっていきます。その決定的な転換点こそが、夫の不倫が続く中での妊娠と、それに続く「堕胎」という衝撃的な決断でした。

誰にも告げず、たった一人でその選択をした菊子の行動は、声高な自己主張ではありません。しかし、それは彼女の内に秘められた、しなやかで、しかし決して折れることのない強い意志の表れでした。この行動を境に、菊子は単に美しいだけの客体から、自らの人生をその手に取り戻そうとする、一人の複雑な主体へと変貌を遂げていきます。彼女は、信吾が理想を投影する幻影であると同時に、過酷な現実と闘う生身の女性でもあったのです。

この物語で最も暗い影を落としているのが、信吾の息子・修一の存在です。彼は戦争のトラウマをその身に背負う「心の負傷兵」として描かれています。かつては「優等生」だった彼が、戦地から帰還した後は、感情が抜け落ちたかのように冷酷で無感動な人間になってしまった。彼の菊子や愛人に対する非道な振る舞いは、単なる性格の問題として片付けられるものではありません。

戦争という極限状況が、他者への共感能力を奪い、心を麻痺させてしまったのです。彼の残酷さは、戦場で受けた魂の死を、周囲の人間、特に彼を愛する女性たちに転移させているかのようでした。彼の行動は決して許されるものではありませんが、その背景にある虚無を思うとき、戦争が個人の内面にどれほど深く、そして癒やしがたい傷を残すのかを突きつけられ、慄然とします。

物語には、菊子以外にも対照的な女性たちが登場し、物語に奥行きを与えています。信吾の娘・房子は、満たされない人生への不満を撒き散らし、家の空気を重くする存在です。彼女は、菊子の清らかな美しさを際立たせるための対照的な役割を担っています。妻の保子は、夫の心が自分にはないことを知りながら、静かな諦めとともに日常を生きています。

そして、修一の愛人である絹子。当初は日陰の女という印象ですが、彼女は信吾に対して、一人で子供を産み育てるという強い決意を毅然と示します。家父長的な価値観から抜け出し、自らの力で未来を切り拓こうとするその姿は、菊子とは異なる形の「戦後の女性の強さ」を象徴しているように思えました。彼女たちの存在が、尾形家という閉じた世界に、外の世界の風を吹き込んでいるのです。

この作品の美しさは、登場人物の心理描写だけでなく、巧みに使われる象徴にもあります。物語の核となる「山の音」は、死の予感を伝える不吉な響きであると同時に、信吾にとっては亡き義姉を思い起こさせる懐かしい音でもあります。この死と美が隣り合う感覚こそ、川端文学の真骨頂と言えるでしょう。

信吾が菊子に、永遠の若さを象承する能面「慈童」をつけさせる場面は、本作で最も印象的なシーンの一つです。彼は、菊子という生身の女性への禁断の想いを、能面というフィルターを通して「美」として鑑賞することで、その感情を浄化しようとします。面の奥から流れる菊子の涙は、個人的な悲しみが、普遍的な美へと昇華される瞬間であり、その残酷なまでの美しさに息を呑みました。

作中に登場する自然もまた、登場人物の心を映す鏡として機能しています。台風で葉を落としながらも再生する公孫樹(イチョウ)の木は、崩壊の中にあるかすかな希望を。修一が何の気なしに切り倒してしまう桜の若木は、彼がいかに伝統的な美意識から断絶してしまったかを示しています。これらの自然描写が、物語に詩的な深みを与えているのです。

信吾の見る夢や、ふとした瞬間に蘇る記憶の断片も、この物語を理解する上で欠かせない要素です。彼にとって、過去は過ぎ去ったものではなく、常に現在を侵食し続ける生々しい亡霊です。亡き義姉との思い出は、妻との日常よりもはるかに鮮明で、彼の現実認識を歪めていきます。この過去と現在の混濁こそが、信吾の抱える深い孤独と哀しみの源泉なのです。

物語の結末は、決して明確な救いを用意してはくれません。信吾は、菊子を自らの呪縛から解き放つため、彼女に家を出て修一と二人で暮らすよう勧めます。それは、彼が菊子に負わせていた「義姉の身代わり」という役割から彼女を解放するための、最後の、そして最大の愛の行為でした。しかしそれは同時に、信吾が唯一の慰めを手放し、再び一人で老いと「山の音」に向き合うことを意味します。

菊子の未来もまた、不確かです。夫との関係が修復される保証はどこにもありません。尾形家は、一つの終わりを迎え、家族は離散していくのかもしれない。この、すべてが解決しないまま終わる結末に、やりきれない思いを抱く読者もいるかもしれません。

しかし、私はこの結末にこそ、「山の音」という作品の誠実さと深さがあると感じます。人生は、物語のように都合よく大団円を迎えることばかりではありません。むしろ、解決しない問題を抱えたまま、それでも生きていかなければならないことの方が多いのではないでしょうか。

崩壊の中から、菊子や絹子といった女性たちの新しい生き方が芽生えようとしている。そこに一条の光を見出すこともできます。信吾は孤独に返っていきますが、彼の最後の決断は、美の幻影に執着し続けた男が、初めて生身の人間に向き合った瞬間だったのかもしれません。

「山の音」は、戦後日本の家族の崩壊を描きながら、その奥に、老い、死、愛、記憶といった、人間にとって普遍的なテーマを織り込んだ、壮大な交響曲のような物語です。派手な事件は起こりませんが、登場人物たちの心のひだを丁寧に、そして容赦なく描き出す筆致は、読む者の魂を静かに、しかし確実に揺さぶります。読み終えた後も、あの「山の音」が、あなたの心にも長く響き続けるに違いありません。

まとめ

川端康成の「山の音」は、一つの家族の日常に潜む心の機微を、繊細かつ鋭利な筆致で描き出した不朽の名作です。主人公の老人・信吾が耳にする「山の音」をきっかけに、彼自身の老いへの恐怖、若くして亡くした義姉への思慕、そして美しい嫁・菊子への禁断の感情が浮き彫りになっていきます。

この記事では、まず「山の音」の物語の筋道を、結末には触れない形でご紹介しました。戦争の傷跡を抱える息子、出戻りの娘、そしてそれぞれの思いを胸に秘めた女性たち。一見穏やかな家庭に渦巻く緊張感が、読む人を引きつけます。ネタバレを含む後半の感想では、登場人物たちの深層心理や、物語を彩る象徴の意味について、さらに深く踏み込んで考察しました。

この物語には、単純な善悪や安易な解決はありません。人間の心の複雑さ、愛の多面性、そして生きることそのものが内包する哀しみが、鎌倉の美しい自然描写の中に静かに描かれています。家族とは、そして人生とは何かを、深く問いかけてくる作品です。

もしあなたが、人間の内面を深く描いた文学作品に触れたいと願うなら、「山の音」は必読の一冊と言えるでしょう。読み終えた後、あなたの心にもきっと、あの静かで不思議な「山の音」が響き渡るはずです。