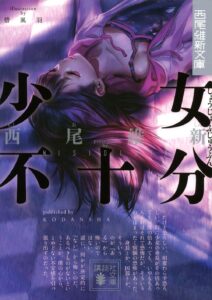

小説「少女不十分」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ある作家が自身の過去を振り返る形で語られる、衝撃的な出来事の記録です。それは、彼がまだ何者でもなかった大学生時代に経験した、一人の少女との特異な出会いと、それに続く監禁生活、そしてその経験が彼の人生と創作活動に与えた決定的な影響を描いています。

小説「少女不十分」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ある作家が自身の過去を振り返る形で語られる、衝撃的な出来事の記録です。それは、彼がまだ何者でもなかった大学生時代に経験した、一人の少女との特異な出会いと、それに続く監禁生活、そしてその経験が彼の人生と創作活動に与えた決定的な影響を描いています。

物語の冒頭で、語り手である「僕」は「この本は小説ではない」と宣言します。これは単なる文学的技巧ではなく、彼が語ろうとする体験の生々しさ、そしてそれが彼の人生にとってどれほど根源的な出来事であったかを強調するものです。読者は、これから語られる内容が、単なるフィクションを超えた、ある種の「事件」の記録であることを意識させられます。

この作品は、西尾維新さんらしい独特の文体と、心理描写の巧みさが光る一作と言えるでしょう。登場人物たちの歪んだ関係性や、極限状態における人間の心理が、読者の心を強く揺さぶります。特に、監禁という非日常的な状況下で育まれる、加害者と被害者の奇妙な絆は、多くの議論を呼ぶポイントかもしれません。

この記事では、そんな「少女不十分」の物語の核心に迫りつつ、私がこの作品から何を感じ取ったのかを、できる限り詳細にお伝えできればと思います。物語の結末まで触れていきますので、まだ作品を読んでいない方はご注意ください。それでは、西尾維新さんが描く、歪で、しかしどこか切実な魂の記録を一緒に辿っていきましょう。

小説「少女不十分」のあらすじ

物語は、小説家を目指すも芽が出ない日々を送る大学生「僕」、柿本が、ある衝撃的な交通事故を目撃するところから始まります。彼の目の前で、小学生の少女の友人がトラックにはねられ即死するのですが、その少女――U・Uは、友人の死を目の当たりにしながらも、まず携帯ゲーム機のセーブを行い、それから大声で泣き叫ぶという不可解な行動を取ります。この異様な光景は柿本の脳裏に焼き付き、彼はその場から逃げるように立ち去りますが、U・Uに顔を見られたことには気づいていませんでした。

数日後、柿本は通学途中にU・Uによって自転車を転倒させられ、気絶している間に学生証を盗まれてしまいます。これにより、彼の氏名や住所がU・Uに知られてしまうのです。そしてさらに後日、柿本はアパートに帰宅したところをU・Uに襲われ、カッターナイフで脅され、自宅の物置に監禁されてしまいます。U・Uは「あなたは私を見たから、ペットとして飼うしかないんです」と告げ、約一週間に及ぶ異常な監禁生活が始まるのでした。

監禁生活の中で、柿本はU・Uの異様さの根源に触れていきます。U・Uの行動は、「不自由帳」と呼ばれるノートに書かれた両親からの厳格なしつけや指示に支配されていました。それは、交通事故現場での異常な行動も説明するものでした。さらに、U・Uの両親は自宅で互いの首を絞め合って死んでおり、彼女はその遺体と共に孤独な日々を送っていたという衝撃的な事実も明らかになります。食事もろくに与えられず、精神的にも追い詰められる柿本でしたが、U・Uに対して物語を語り聞かせるようになります。

彼が語る物語は、「一般的ではない人間が、一般的ではないままに、幸せになる話」であり、それはU・Uの存在を肯定するような内容でした。この行為を通じて、二人の間には歪ながらも奇妙な絆のようなものが芽生え始めます。しかし、U・Uの家の異臭や両親の不在に気づいた近隣住民の通報により、警察が突入。柿本は保護され、U・Uも児童保護の対象となり、二人の監禁生活は唐突に終わりを迎えます。

事件から10年後。柿本は30歳になり、かつてU・Uに語り聞かせた物語を基にした作品で成功した小説家となっていました。ある日、新しい担当編集者として彼の前に現れたのは、成長したU・U、本名・夕暮誘でした。彼女は柿本に対して、まるで初対面のように「はじめまして」と挨拶をします。この再会が何を意味するのか、二人の関係はどうなるのか、明確な答えは示されないまま物語は幕を閉じます。

この経験は柿本に深いトラウマを残すと同時に、彼の作家としての原点となり、その後の創作活動の源泉となりました。監禁という異常な出来事が、皮肉にも彼の人生を決定づける「物語」を生み出したのです。

小説「少女不十分」の長文感想(ネタバレあり)

小説「少女不十分」を読了した今、私の心には深く、そして複雑な感情の波が押し寄せています。この物語は、単に奇抜な設定や衝撃的な出来事を描いた作品というだけではありません。それは、人間の心の奥底に潜む歪みや孤独、そして「不十分さ」というテーマを、西尾維新さんならではの筆致でえぐり出した、強烈な問いかけのような作品だと感じました。

まず、物語の語り手である「僕」、後の作家・柿本が冒頭で「この本は小説ではない」と宣言する点。これは読者に対する挑戦状であり、同時に彼がこれから語る体験の途方もない重さを予感させます。彼にとって、U・Uとの出会いと監禁生活は、単なる過去の出来事ではなく、彼の人生そのものを規定し、彼の作家としての魂を形成した「事件」なのです。この宣言によって、私たちは否応なく物語の世界に引きずり込まれ、柿本の視点を通して、彼の体験を生々しく追体験することになります。

物語の中心にいる少女、U・U。彼女の行動は終始不可解であり、常軌を逸しています。友人の死に際してゲームのセーブを優先する場面は、その異常性を象徴するシーンと言えるでしょう。しかし、物語が進むにつれて、彼女のその行動が「不自由帳」という名の、両親からの歪んだ教育としつけの産物であることが明らかになります。この「不自由帳」は、U・Uの主体性の欠如、そして彼女がいかに過酷な環境で育ってきたかを物語っています。彼女は、両親が死んだ後もその教えに縛られ続け、感情を表に出すことすらままならない、まさに「不十分」な存在として描かれます。

柿本がU・Uに監禁されるという状況は、それ自体が強烈な非日常です。しかし、その中で彼がU・Uに対して物語を語り聞かせるという行為は、この作品の非常に重要な核となっています。彼が語る物語は、「一般的ではない人間が、一般的ではないままに、幸せになる話」。これは、社会の規範から外れた者、欠落を抱えた者たちへの、深い共感と肯定のメッセージです。そしてそれは、U・Uだけでなく、小説家としての成功を夢見ながらも挫折を味わい、コミュニケーション能力に乏しいと感じていた柿本自身の魂にも向けられた言葉だったのかもしれません。

監禁という極限状態の中で、加害者であるU・Uと被害者である柿本の間に、奇妙な絆が芽生えていく過程は、読んでいて非常に複雑な気持ちにさせられました。恐怖と憐憫、支配と依存。これらの感情が入り混じり、二人の関係性は絶えず揺れ動きます。U・Uの壮絶な過去を知るにつれて、柿本は彼女に対して単なる恐怖心だけでなく、ある種の理解や共感を抱き始める。それはストックホルム症候群と呼ぶにはあまりにも特異で、しかしどこか切実な人間同士の繋がりを予感させます。

物語の転換点となるのは、警察の介入による監禁生活の唐突な終わりです。この終わり方は、あまりにもあっけなく、読者としてはある種の消化不良を感じるかもしれません。しかし、それこそが「事件」のリアルさなのかもしれません。そして、この「事件」が柿本に与えた影響は計り知れません。彼は深いトラウマを抱えながらも、この経験を糧にして作家への道を歩み始めます。U・Uに語り聞かせた物語が、彼のデビュー作となり、彼の作家としての原点となるのです。この皮肉な運命は、人生の不可思議さを強く感じさせます。

そして、10年後の再会。作家として成功した柿本の前に、成長したU・U、夕暮誘が新しい担当編集者として現れる場面は、この物語の白眉と言えるでしょう。彼女が柿本に告げる「はじめまして」という一言。この言葉が持つ意味は、読者の解釈に委ねられています。過去の記憶を失っているのか、それとも全てを理解した上で新たな関係を築こうとしているのか。あるいは、柿本を試しているのか。この曖昧さが、物語に深い余韻を残します。

私個人としては、この「はじめまして」は、過去の「事件」を乗り越え、新たな「物語」を二人で紡ぎ始めるための、U・Uなりの宣言だったのではないかと感じました。かつての歪んだ関係ではなく、作家と編集者という、創造的なパートナーシップを通して、二人は再び深く関わり合っていく。それは、トラウマからの再生であり、過去の「不十分さ」を受け入れた上での新たな出発を意味するのではないでしょうか。

この作品を通して西尾維新さんが描きたかったのは、単なる猟奇的な監禁事件の顛末ではなく、「不十分」と見なされる存在の肯定、そして物語が持つ治癒的な力だったのかもしれません。柿本もU・Uも、社会の尺度から見れば「不十分」な人間かもしれません。しかし、彼らはその「不十分さ」を抱えたまま、自分たちのやり方で生き抜き、そして再び出会う。柿本が紡ぐ物語がU・Uの心をわずかでも動かし、そしてその体験が柿本の創作の源泉となったように、物語は人と人を繋ぎ、時に魂を救済する力を持つ。

「少女不十分」は、読者に多くの問いを投げかけます。異常とは何か、正常とは何か。虚構と現実の境界はどこにあるのか。そして、人間にとって「物語」とは何なのか。これらの問いに対する明確な答えは、簡単には見つかりません。しかし、この物語を読むという体験を通して、私たちは自分自身の内面と向き合い、これらの問いについて深く考えるきっかけを与えられるのです。

U・Uの本名が「夕暮誘(ゆうぐれ ゆう)」と明かされることにも、象徴的な意味を感じます。「誘う」という言葉は、彼女が柿本を、そして読者を、特異な物語の世界へと引き込んだことを示唆しているかのようです。そして、その「事件」が「物語」として昇華された時、二人の関係もまた新たなステージへと進む。

この作品は、決して読後感が爽快なタイプのものではありません。むしろ、心の奥底にずしりと重たい何かを残していくような作品です。しかし、その重さこそが、「少女不十分」という物語が持つ深みであり、魅力なのだと思います。登場人物たちの痛みや孤独、そして切実な願いが、読者の心に深く刻み込まれるのです。

西尾維新さんの作品は、言葉遊びや独特の言い回しが特徴的ですが、この「少女不十分」においては、そうした技巧が物語の核心にあるテーマをより鮮明に浮かび上がらせる効果を生んでいるように感じました。特に、柿本のモノローグは、彼の内面の葛藤やU・Uに対する複雑な感情を生々しく伝え、読者を物語の深部へと引き込みます。

最終的に、この物語は「不十分さ」を抱えた人間たちが、それでも生きていくことの肯定、そして「事件」が「物語」へと昇華される瞬間の輝きを描いているのではないでしょうか。それは決して綺麗事ではなく、痛みを伴う変容ですが、だからこそ強く心を打つのです。

この物語を読み終えて、私は改めて「物語の力」というものについて考えさせられました。辛い経験やトラウマも、物語として語られることによって、新たな意味を持つことがある。そして、その物語は、語り手だけでなく、聞き手や読み手の心にも作用し、変化をもたらすのかもしれません。柿本とU・Uの物語は、まさにそのことを体現しているように思えてなりません。

「少女不十分」は、一度読んだだけでは全てを理解することが難しい、多層的な作品です。しかし、だからこそ何度も読み返し、その度に新たな発見や解釈が生まれる、そんな奥深さを持っています。この作品に出会えたことに、感謝したいと思います。

まとめ

小説「少女不十分」は、西尾維新さんが描く、ある作家の原体験となった衝撃的な監禁事件の物語です。大学生だった「僕」が、不可解な行動をとる小学生U・Uによって監禁され、そこで展開される奇妙な共同生活と、徐々に明らかになるU・Uの壮絶な過去が描かれます。この作品は、単なるエンターテイメントとしてだけでなく、人間の心の闇や、「不十分さ」を抱えることの意味を深く問いかけてきます。

物語の中で、「僕」がU・Uに語り聞かせる「一般的ではない人間が、一般的ではないままに、幸せになる話」というテーマは、この作品全体を貫く重要なメッセージと言えるでしょう。それは、社会の規範から外れた者たちへの、力強い肯定の言葉です。監禁という異常な状況下で芽生える二人の歪な絆は、読者に強烈な印象を残し、様々な感情を喚起します。

事件から10年後、作家となった「僕」と成長したU・Uの再会は、過去の「事件」が「物語」として昇華され、新たな関係性が始まることを予感させます。この結末は、トラウマからの再生や、物語が持つ治癒的な力を暗示しており、深い余韻を残します。U・Uの「はじめまして」という言葉に込められた意味を考えることも、この作品の楽しみ方の一つかもしれません。

「少女不十分」は、読者に多くのことを考えさせる、重層的で深みのある作品です。人間の複雑な心理や、異常と正常の境界について、そして「生きること」そのものについて、改めて向き合うきっかけを与えてくれるでしょう。一度読んだら忘れられない、強烈な読書体験が待っています。

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

.jpg)

十三階段.jpg)