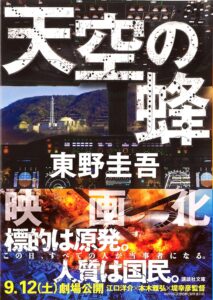

小説「天空の蜂」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が1995年に発表したこの作品、原子力発電所という巨大な存在を人質にとったテロリズムを描き、読む者の倫理観を揺さぶる力作と言えましょう。映画化もされ、その衝撃的な内容は多くの人々の記憶に刻まれているはずです。

小説「天空の蜂」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が1995年に発表したこの作品、原子力発電所という巨大な存在を人質にとったテロリズムを描き、読む者の倫理観を揺さぶる力作と言えましょう。映画化もされ、その衝撃的な内容は多くの人々の記憶に刻まれているはずです。

さて、この物語は単なるパニック・サスペンスに留まりません。最新鋭の巨大ヘリコプター「ビッグB」が、子供を乗せたまま何者かに奪われ、稼働中の高速増殖炉「新陽」の上空へ。犯人の要求は、国内全ての原発の停止。さもなくば、ビッグBを原子炉に墜落させるというのです。技術者の苦悩、警察の執念、そして犯人の抱える闇。様々な人間の思惑が交錯する、息もつかせぬ展開が待っています。

この記事では、そんな「天空の蜂」の物語の顛末、そしてその深層に隠されたメッセージを、少々斜に構えた視点から紐解いていきましょう。事件の概要から、登場人物たちの心の機微、そして結末に至るまで、詳細に語らせていただきます。読み終えた後、あなたがこの物語、そして現実の世界をどう見るか。それが少しでも変わるのであれば、筆をとった甲斐があるというものです。

小説「天空の蜂」のあらすじ

物語は、錦重工業が開発した最新鋭の軍用ヘリコプターCH-53J、通称「ビッグB」の試験飛行を間近に控えたある夏の日に幕を開けます。開発に携わった技術者、湯原一彰は、同僚の山下と共に、家族を連れてその様子を見守る予定でした。しかし、一瞬の隙に、湯原の息子・高彦と山下の息子・恵太が格納庫に忍び込み、あろうことか、恵太がビッグBに取り残されたまま、機体は遠隔操作によって飛び立ってしまうのです。

ビッグBが向かった先は、福井県に位置する高速増殖原型炉「新陽」。眼下に原子炉施設を望む上空で、ビッグBは不気味にホバリングを開始します。そして、政府や関係機関に、「天空の蜂」と名乗る犯人からの脅迫状が届くのです。その内容は、「新陽を除く、日本全国の原子力発電所をすべて破棄せよ。さもなくば、ビッグBを新陽に墜落させる」という、前代未聞の要求でした。機内には恵太が閉じ込められており、燃料も刻一刻と減っていく。まさに絶体絶命の状況です。

政府、警察、自衛隊、そして錦重工業と新陽の関係者たちは、人質の救出と原子炉災害の回避という、二つの困難な課題に直面します。ヘリ開発者である湯原は、我が子ではないとはいえ、子供の命を救うため、そして自らが開発した機体が未曾有の破壊を引き起こすのを阻止するために奔走します。一方、福井県警のベテラン刑事・室伏らは、わずかな手がかりから犯人像に迫っていきます。犯人は一体誰なのか、その目的は何なのか。捜査線上に浮かび上がるのは、原発を巡る根深い問題と、それに翻弄された人々の姿でした。

タイムリミットが迫る中、自衛隊による決死の救出作戦が敢行されます。困難を極めた作戦の末、恵太は無事救助されますが、ビッグB墜落の危機は依然として残されています。やがて、犯人が錦重工業の原子力技術者・三島幸一と、元自衛隊員の雑賀勲であることが判明します。彼らを凶行に駆り立てたのは、原発という存在が生み出した悲劇と、社会に対する強い憤りでした。果たして、湯原たちはビッグBの墜落を阻止できるのか。そして、事件の果てに待ち受けるものとは。物語は、技術、組織、そして人間の倫理が試される、極限のクライマックスへと突き進んでいくのです。

小説「天空の蜂」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは物語の核心、そして私の少々ひねくれた感想を述べさせていただきましょう。「天空の蜂」という作品、1995年の発表でありながら、そのテーマ性は現代においても全く色褪せていません。むしろ、2011年の福島第一原発事故を経た今だからこそ、より深く、重く響く物語と言えるのかもしれませんね。東野圭吾氏の先見の明には、ただただ感服するばかりです。フッ、とは言っても、手放しで称賛するつもりもありませんが。

まず、この物語の構成力には舌を巻かざるを得ません。巨大ヘリ「ビッグB」の強奪、子供の人質、そして原子力発電所へのテロ予告。これでもかという危機的状況を冒頭から畳みかけ、読者を一気に引きずり込む手腕は見事です。しかも、単なるアクションやサスペンスに終始せず、複数の視点人物を巧みに配置することで、事件の多層的な側面を描き出しています。ヘリ開発者の湯原、原発技術者の三島、現場の所長・中塚、救出作戦にあたる自衛隊員の上条、そして犯人を追う刑事の室伏。それぞれの立場から見える景色、抱える葛藤が、物語に深みを与えています。特に、事件とは直接関係のない市井の人々の反応を挿入することで、この未曾有のテロが社会全体に与える衝撃や動揺をリアルに伝えている点は、特筆すべきでしょう。まるで、現代社会が抱えるジレンマを凝縮したような物語です。この多視点描写のおかげで、約十時間という短い時間軸の出来事が、非常に濃密なドラマとして立ち上がってくるのです。

物語の中盤と終盤に用意された二つのクライマックス、すなわち恵太の救出劇と、墜落するビッグBから新陽を守る攻防は、手に汗握るという陳腐な表現では足りないほどの緊迫感に満ちています。特に救出シーン。自衛隊員・植草の失敗と落下、残された上条が絶望的な状況で挑む様、そして恵太自身が見せる勇気。計算され尽くした展開と、極限状態における人間のドラマが融合し、読者の感情を激しく揺さぶります。上条の「君はこれまでに、どのくらい高いところから飛び降りたことがある?」「ほんの少し記録更新というところだな」といったセリフ回しは、少々気障に過ぎるきらいもありますが、彼のキャラクター性と極限状況における一種の諧謔として、妙なリアリティを感じさせるから不思議です。最後の湯原とのやり取り、「今一番何をやりたいですか?」「エアコンの効いた部屋でビールを飲みたい」「同感」という会話も、死線を乗り越えた者同士の、飾り気のない本音が滲み出ていて悪くありません。

一方、犯人である三島幸一と雑賀勲の造形はどうでしょうか。彼らをテロリズムへと駆り立てた動機は、原発という存在がもたらした個人的な悲劇に根差しています。三島は、原発勤務を理由にいじめを受け、自殺した(と彼が信じている)息子への想い。雑賀は、原発労働者だった友人を白血病で亡くしたことへの怒り。これらの背景は、同情を誘うものではあります。しかし、だからといって彼らの行為が正当化されるわけでは断じてありません。彼らの主張は、「原発の是非を国民に問う」というものでした。その手段として、無関係な子供を危険に晒し、大規模な破壊と恐怖を引き起こそうとしたのです。この点において、彼らの論理は破綻していると言わざるを得ません。

三島の「将来、ビッグBが原子炉に落ちた方が良かったと思う日がくる」という最後の言葉は、非常に重く、そして不穏です。彼は、このテロによって人々の意識が変わり、原発のない社会が実現することを願ったのでしょう。しかし、そのために彼が選んだ手段は、あまりにも独善的で、危険極まりないものでした。彼の問題提起の方法は、結局のところ、新たな憎しみや分断を生む可能性しか孕んでいないのではないでしょうか。雑賀に関しても、その過去や心情は断片的にしか描かれておらず、やや掘り下げ不足の感は否めません。彼らが抱える個人的な悲しみと、社会に対する問題提起とが、テロという極端な手段に短絡的に結びついてしまった印象を受けます。もう少し、彼らの内面の葛藤や、計画に至るまでの具体的な経緯が描かれていれば、より深みのある人物像になったかもしれません。とはいえ、この「語られなさ」が、かえって読者の想像力を掻き立てる効果を生んでいる側面もあるのでしょうが。

ベテラン刑事・室伏の存在も、この物語に厚みを与えています。「自分の立ってる地面がどういう色をしてるかによって、その人間の色も決められてしまう」という彼のセリフは、原発という巨大な存在が地域社会や人々に与える影響、そしてそれによって生じる偏見やレッテル貼りの問題を鋭く突いています。彼の冷静な捜査と、時折見せる人間味あふれる姿は、物語の良いアクセントとなっていますね。東野作品における関西弁のベテラン刑事というと、『白夜行』の笹垣を思い出す方もいるかもしれませんが、室伏は笹垣とはまた違った、渋い魅力を持ったキャラクターと言えるでしょう。

技術的な描写、特にヘリコプターと原子力発電所に関する記述は、非常に詳細かつリアルです。専門用語が多く、やや難解に感じる部分もあるかもしれませんが、物語のリアリティを高める上で欠かせない要素となっています。作者の綿密な取材と知識がうかがえます。この技術的な正確さが、物語の説得力を担保しているのです。1995年という時代設定ながら、携帯電話や(黎明期の)インターネットが小道具として登場している点も興味深い。技術の進歩と、それがもたらす光と影を予見していたかのようです。

さて、この「天空の蜂」が投げかける問いは、極めて重いものです。原子力という、人類が生み出した強大すぎるエネルギーとどう向き合うのか。安全神話の危うさ、地域社会との軋轢、そして万が一の事故が起きた際の計り知れないリスク。これらの問題は、発表から四半世紀以上が経過した現在も、解決の糸口すら見えないままです。犯人たちの最後のメッセージ、「そして自らの道を選択させるのだ」という言葉は、読者一人ひとりに対する問いかけでもあるのでしょう。この物語を単なるエンターテインメントとして消費するのではなく、我々自身の問題として捉え、考え続けること。それこそが、作者の真の狙いなのかもしれません。

もちろん、小説としてのエンターテインメント性も抜群です。複雑なプロット、魅力的なキャラクター、手に汗握る展開、そして社会的なテーマ。これらが高度に融合し、読者を飽きさせません。ミステリ要素は薄いですが、クライシス・サスペンスとしては一級品と言って差し支えないでしょう。ただ、個人的には、もう少し犯人側の視点や葛藤に踏み込んでも良かったのではないか、という思いも残ります。彼らの行動原理を、もう少し丁寧に描くことで、物語はさらに深みを増したはずです。まあ、これはあくまで私の個人的な嗜好に過ぎませんが。いずれにせよ、「天空の蜂」が、現代社会が抱える問題を鋭くえぐり出した、読み応えのある傑作であることは間違いありません。読後、あなたは空を見上げた時、何を思うでしょうか。

まとめ

東野圭吾氏の「天空の蜂」、そのあらすじと少々屈折した感想を述べさせていただきました。1995年の作品でありながら、原子力という現代社会の根幹に関わるテーマを扱い、その普遍性と鋭い問題提起は今なお有効です。巨大ヘリの強奪、子供の人質、そして原発への脅迫という息詰まる状況設定は、読者を否応なく物語の世界へと引き込みます。

物語は、技術者の葛藤、警察の執念、自衛隊の勇気、そして犯人たちの歪んだ正義感など、様々な人間のドラマを織り交ぜながら、スリリングに展開します。特に、恵太の救出劇やクライマックスの攻防は、エンターテインメントとしても一級品です。しかし、本作の真価は、単なるサスペンスに留まらず、読者一人ひとりに対して「選択」を迫る点にあると言えるでしょう。

原発の是非、科学技術との向き合い方、社会における個人の責任。犯人たちの問いかけは、テロという手段を選んだ時点で破綻していますが、その根底にある問題意識は無視できません。「天空の蜂」は、読み終えた後も、重い余韻と考えさせる何かを残す作品です。まだ手に取っていないのであれば、一度向き合ってみる価値はあるかと。ただし、安易な感動やカタルシスを期待してはいけませんよ。現実は、そう甘くはないのですから。