小説「地獄の道化師」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「地獄の道化師」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

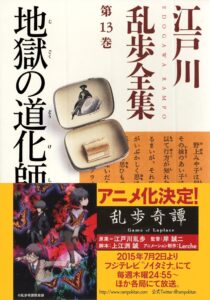

江戸川乱歩が生み出した名探偵、明智小五郎が活躍する物語は数多くありますが、この「地獄の道化師」は、中でも大人向けの作品として知られています。子供向けの作品とは一線を画す、人間の深い業や愛憎が渦巻く、読み応えのある一作といえるでしょう。発表されたのは昭和14年(1939年)、戦前の不穏な空気が漂い始める時代です。

物語は、踏切事故という衝撃的な出来事から幕を開けます。壊れた石膏像の中から現れたのは、顔を潰された女性の死体…。この猟奇的な事件を発端に、不気味な道化師の影がちらつき始めます。果たして道化師の正体は?そして、その目的とは何なのでしょうか。

この記事では、そんな「地獄の道化師」の物語の筋を、結末まで含めて詳しくお伝えします。さらに、作品を読んで感じたこと、考えたことを、たっぷりと書き連ねてみました。昭和の探偵小説が持つ独特の雰囲気と、乱歩ならではの怪奇と論理が織りなす世界を、一緒に味わっていただければ幸いです。

小説「地獄の道化師」のあらすじ

物語は、都内のある踏切で起こった奇妙な事故から始まります。オープンカーが溝にはまり、荷台から転がり落ちた大きな石膏の女性像。そこへ運悪く電車が接近し、石膏像と衝突してしまいます。衝撃で砕けた石膏像の割れ目から、なんと人間の血が滲み出ているのが発見されました。像の中には、顔を無残に潰された女性の死体が塗り込められていたのです。

警察の捜査線上に浮かんだのは、彫刻家の綿貫創人でした。石膏像は彼が依頼して運ばせていたものだったのです。しかし、警察がアトリエを訪ねると、綿貫はすでに姿を消していました。手柄を焦った園田刑事は、夜陰に紛れてアトリエに忍び込み、鎧櫃の中に身を潜めて綿貫の帰りを待ちます。ところが、戻ってきた綿貫は刑事の存在に気づき、鎧櫃に外から釘を打ち付けてしまいます。閉じ込められた園田刑事が絶望していると、何者かがアトリエに侵入し、火を放って去っていきました。園田刑事は決死の思いで鎧櫃を破壊し、なぜか縄で縛られて眠っていた綿貫を助け出します。後の調べで、綿貫は事件とは無関係で、犯人に利用され殺されかけていたことが判明しました。

そんな中、警察に野上あい子と名乗る女性が現れます。石膏像の中の死体は、行方不明になっている姉のみや子ではないかと言うのです。顔は判別不能でしたが、身体の特徴から姉に間違いないと証言します。あい子は、姉が失踪する直前に差出人不明の小包を受け取り、中に入っていた道化師の指人形にひどく怯えていたこと、そして今朝、自分宛にも同じものが届いたことを訴えますが、警察は取り合いません。

失意のうちに警察を後にしたあい子を、不気味な道化師の姿をした人物が執拗につけ回します。「絶望した人間の気持ちがわかるか」と囁きながら…。恐怖に駆られ自宅に逃げ帰ったあい子が見たものは、向かいの家の窓から現れ、狂ったように笑う道化師の姿でした。そこへ、姉の婚約者だったピアニストの白井清一が訪れ、名探偵・明智小五郎に事件解決を依頼しようと提案します。白井が依頼に向かった後、彼の使いを名乗る車があい子を迎えに来ますが、それは罠でした。車中で運転手の隣に座っていた男は、いつの間にかあの道化師に変わっており、あい子はそのまま連れ去られてしまいます。

明智小五郎は白井からの依頼を引き受けますが、時すでに遅く、あい子は行方不明に。一週間後、今度は白井の知人であるソプラノ歌手・相沢麗子が命を狙われていることが判明します。犯人は「地獄の道化師」と名乗り、明智にも挑戦的な脅迫状を送りつけてきました。明智は、犯人が白井に関係する女性を次々と狙っていると推理。疑いの晴れた綿貫も助手として捜査に協力することになります。警察による厳重な警備の中、麗子の部屋の障子に巨大な道化師の影が映し出される事件が発生しますが、これは金を渡された乞食少年の仕掛けた単純なトリックでした。明智は少年を捕らえ、事情を聞いた上で解放します。

解放された乞食少年を尾行した明智の助手・小林少年は、道化師の隠れ家を突き止めます。明智は警官隊と共にアジトに踏み込みますが、もぬけの殻。しかし、屋根裏部屋への隠し通路を発見し、中で倒れている女性を発見します。女性は顔を硫酸で焼かれ、意識を失っていました。病院に運ばれ一命は取り留めたものの、ショックからか精神に異常をきたし、言葉も話せず、身元も不明のままでした。哀れに思った麗子は、この女性を自宅に引き取り、世話をすることを申し出ます。しかし、これが更なる悲劇の始まりだったのです。

小説「地獄の道化師」の長文感想(ネタバレあり)

江戸川乱歩の「地獄の道化師」、これは明智小五郎シリーズの中でも、特に異彩を放つ作品だと感じています。少年探偵団が活躍するような明朗快活な冒険譚とは異なり、人間の心の闇、どろどろとした情念が生々しく描かれている点が、大人向けの作品たる所以でしょう。発表当時の時代背景も相まってか、全体的に暗く、陰惨な雰囲気が漂っています。

まず、物語の幕開けが強烈です。踏切事故で壊れた石膏像の中から、顔のない死体が現れる。この導入部のインパクトは絶大で、読者を一気に物語の世界へ引きずり込みます。猟奇的でありながら、どこか退廃的な美しさすら感じさせるこの場面は、昭和の探偵小説ならではの魅力に満ちています。横溝正史の作品にも似たような導入が見られることがあるようですが、「地獄の道化師」は、そこから人間の憎悪という、より内面的なテーマへと深く切り込んでいきます。

そして、この物語の恐怖を象徴するのが、「地獄の道化師」そのものの存在感です。特に、野上あい子が自宅の窓から目撃するシーン。向かいの家の窓に現れ、狂ったように高笑いを続ける道化師の姿は、読者の背筋を凍らせるほどの不気味さです。アトリエ放火の際に聞こえてくる笑い声も同様に、犯人の異常性を際立たせています。この徹底した「狂気」の演出が、物語全体のサスペンスを高め、犯人の動機への興味をかき立てるのです。

物語中盤、あい子が道化師に執拗に追われる場面や、ソプラノ歌手の麗子が次の標的となる展開は、息もつかせぬ緊張感があります。警察の警備網を嘲笑うかのような犯人の大胆な行動、そして明智小五郎との知恵比べ。読者は、いつ、どこで、道化師が次の一手を打ってくるのか、固唾をのんで見守ることになります。特に、麗子の部屋の障子に映る巨大な道化師の影は、視覚的にも印象深い恐怖シーンでした。

本作の核となるトリック、すなわち「死んだと思われていた人物が実は生きていて犯人だった」という死体偽装トリックについてですが、これは現代のミステリでは比較的よく見られる手法かもしれません。しかし、発表された昭和14年当時には、かなり斬新な仕掛けだったのではないでしょうか。正直なところ、読み進めるうちに「もしや?」と気づく可能性はありますが、まさか乱歩が、しかも明智ものでこのトリックを用いるとは、という驚きがありました。本格推理への意欲が感じられる部分です。

もちろん、この中心的なトリック以外にも、細かい仕掛けが散りばめられています。例えば、麗子の部屋に現れた巨大な影の正体が、金を掴まされた乞食少年による単純な装置だったという点。これは、大掛かりに見える事件の裏に、意外な人間臭さや滑稽さが隠れていることを示唆しているようで、興味深い描写でした。小林少年がこの少年を尾行してアジトを突き止める活躍も、物語のテンポを良くしています。

しかし、本作の真の恐ろしさは、トリックそのものよりも、犯行に至った動機にあると感じます。婚約者である白井が、自分の妹あい子に心惹かれていることに気づいた野上みや子の、燃えるような嫉妬と憎悪。愛する人を奪われることへの絶望が、彼女を「地獄の道化師」へと変貌させたのです。この動機は、決して突飛なものではなく、人間の普遍的な感情に基づいているからこそ、より一層のリアリティと怖さを伴って迫ってきます。単なるサイコパスではなく、強い感情に突き動かされた悲劇として描かれている点が、本作に深みを与えています。

犯人である野上みや子の人物像は、非常に複雑で魅力的です。当初は被害者として登場し、読者の同情を集めますが、その裏で冷酷な計画を着々と進めていた。自分と似た体格の死体を墓から掘り起こし、顔を潰して身代わりにするという周到さ。そして、邪魔になった妹を殺害し、その死体を身代わりの墓に埋めるという残忍さ。追い詰められた際には、自らの顔を硫酸で焼き、被害者を装って危機を脱しようとする執念。これらの行動すべてが、白井への歪んだ愛と、あい子への底なしの憎悪から生まれているのです。彼女の心理描写は、本作の最も重要な読みどころの一つと言えるでしょう。

対する名探偵・明智小五郎の活躍も見逃せません。本作では、派手なアクションよりも、地道な聞き込みや変装、そして冷静な観察眼と論理的な推理が光ります。犯人が白井の関係者を狙っていることを見抜き、警備体制を敷き、トリックを見破り、そして最後には犯人の正体を暴く。特に、顔を焼かれた女性(=みや子)が麗子を襲おうとする瞬間を取り押さえる場面は、クライマックスとして非常に印象的です。明智の推理がなければ、さらなる悲劇が生まれていたことでしょう。

昭和初期の探偵小説らしい、怪奇趣味や猟奇的な雰囲気も、本作の魅力です。石膏像の中の死体、狂った道化師、硫酸で焼かれた顔…これらの要素が、物語全体に独特の暗い色彩を与えています。乱歩作品特有の、どこか非現実的でありながら、妙に生々しい空気感が、読者を惹きつけてやみません。

もちろん、現代の視点から見れば、いくつかの疑問点や、ややご都合主義的に感じられる部分も無いわけではありません。例えば、警察の捜査が後手に回りがちな点や、犯行計画の細部(特に死体の入手や隠蔽工作など)の実現可能性については、やや甘さを感じる部分もあるかもしれません。しかし、それらを補って余りあるほどの、物語の勢い、キャラクターの魅力、そして人間の業を描き出す筆致の力があると思います。

この「地獄の道化師」は、トリックの意外性、道化師というキャラクターの強烈なインパクト、そして嫉妬と憎悪という普遍的なテーマが高いレベルで融合した、優れたエンターテインメント作品です。明智ものの中でも、特に本格ミステリとしての側面と、人間ドラマとしての側面が色濃く出ており、大人向けの読み物として十分な満足感を与えてくれます。

結末は、正体を暴かれたみや子が毒を仰いで自決するという、非常にやるせないものです。彼女の犯行は決して許されるものではありませんが、その根底にあった絶望を思うと、一抹の哀れみを感じずにはいられません。愛憎のもつれの果てにある悲劇を、鮮烈に描き出したラストシーンと言えるでしょう。

総じて、「地獄の道化師」は、江戸川乱歩の多岐にわたる作品群の中でも、特筆すべき一作です。ショッキングな事件描写、不気味な犯人像、練られたトリック、そして人間の暗部を抉り出す深いテーマ。これらが一体となって、読者を乱歩ならではの迷宮世界へと誘います。

なぜこの物語が、発表から長い年月を経た今でも読み継がれているのか。それは、時代を超えて共感を呼ぶ人間の感情、特に愛と憎しみの持つ根源的な力が、巧みに描かれているからではないでしょうか。探偵小説という枠組みの中で、人間の業という普遍的なテーマに挑んだ、乱歩の意欲作として、これからも多くの読者を魅了し続けることでしょう。

まとめ

この記事では、江戸川乱歩の小説「地獄の道化師」の物語の筋を、結末まで含めて詳しくご紹介し、併せて作品から受けた印象や考えたことをお伝えしました。石膏像の中から現れる死体という衝撃的な幕開けから、不気味な道化師の暗躍、そして驚きの真相へと至る物語は、読む者を飽きさせません。

本作の魅力は、何と言ってもその独特の雰囲気と、人間の深い感情描写にあります。狂気に満ちた道化師の恐怖、嫉妬と憎悪が生み出す悲劇、そしてそれを追う名探偵・明智小五郎の推理。これらが絡み合い、昭和の探偵小説ならではの怪奇と論理の世界を構築しています。

「地獄の道化師」は、明智小五郎シリーズの中でも、特に本格推理の色合いが濃く、大人向けの作品として知られています。トリックの意外性もさることながら、犯行に至る動機が生々しく、登場人物たちの心理描写が巧みであるため、単なる謎解きに留まらない、深い読み応えがあります。

江戸川乱歩のファンの方はもちろん、昭和の探偵小説がお好きな方、人間の愛憎劇に興味がある方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。猟奇的な事件と、その裏に隠された人間の業が織りなす、乱歩ならではの世界を存分に味わえることでしょう。