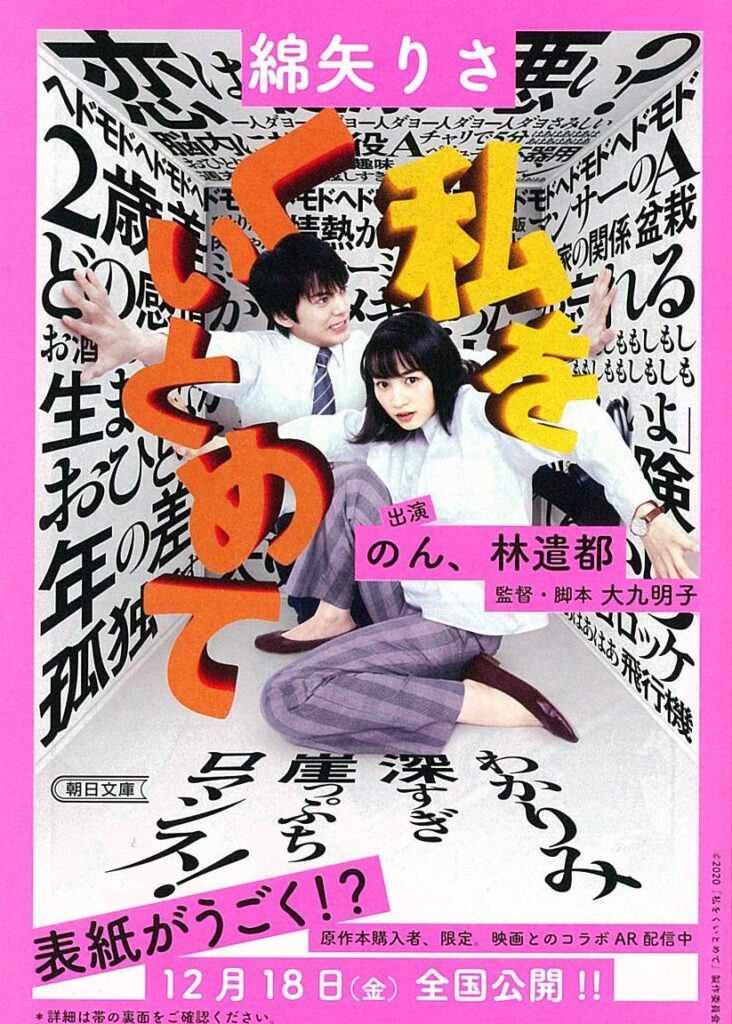

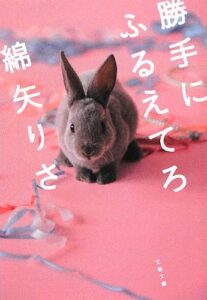

小説「勝手にふるえてろ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。綿矢りささんによるこの作品は、刊行から年月が経っても多くの読者の心を掴んで離しません。特に、主人公ヨシカの複雑な内面や、理想と現実の間で揺れ動く姿に、共感したり、あるいはもどかしさを感じたりする方は多いのではないでしょうか。

小説「勝手にふるえてろ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。綿矢りささんによるこの作品は、刊行から年月が経っても多くの読者の心を掴んで離しません。特に、主人公ヨシカの複雑な内面や、理想と現実の間で揺れ動く姿に、共感したり、あるいはもどかしさを感じたりする方は多いのではないでしょうか。

私自身、この物語を読んで、ヨシカの思考回路に引き込まれ、彼女が見ている世界を追体験するような感覚に陥りました。脳内で繰り広げられるイチへの熱烈な想いと、現実世界でのニとのぎこちない関係性。その対比が、何とも言えないリアリティと切なさを醸し出しています。

この記事では、まず物語の骨子となる流れを追いかけます。その後、物語の核心に触れる部分も含めて、私が感じたこと、考えたことを、思う存分語っていきたいと思います。ヨシカの選択、イチとニという二人の男性像、そして彼女きりの世界がどのように変化していくのか。

すでに読まれた方も、これから読もうと考えている方も、この物語が持つ独特の魅力や深層について、一緒に考えていければ嬉しいです。少し長くなりますが、お付き合いください。

小説「勝手にふるえてろ」のあらすじ

江藤良香(ヨシカ)は、都内の会社で経理として働く二十六歳の女性。彼女は、中学時代から同級生だった「イチ」に十年間以上も片思いを続けています。脳内ではイチとの完璧な恋愛を繰り広げる一方で、現実の恋愛経験は皆無でした。イチは彼女にとって、手の届かない理想の象徴、輝く星のような存在なのです。

そんなヨシカの日常に変化が訪れます。会社の同期である営業部の「ニ」から、突然アプローチを受けるのです。ニは、ヨシカとは対照的に、明るく積極的で、少しがさつなところもある現実的な男性。ヨシカは、イチへの想いを断ち切れず、またニに対して特別な好意も抱いていないため、戸惑いながらも曖昧な態度をとり続けます。

ある日、ヨシカはイチに会いたい一心で、中学の同窓会を企画します。同窓会でイチと再会を果たしたヨシカは、彼への想いを一層募らせます。しかし、イチはヨシカのことを名前すら覚えていませんでした。それでもヨシカは、上京組で再度集まる機会を取り付け、イチとの接点を持とうとします。

一方で、ニからのアプローチは続きます。同僚の来留美(くるみ)に相談すると、「彼、初めての相手にもちょうどいいんじゃないの」とアドバイスされますが、ヨシカの心は定まりません。イチへの幻想と、現実のニからの好意との間で、彼女の心は激しく揺れ動きます。

ヨシカは、ニの押しに負けるような形で、一度は交際を受け入れそうになります。しかし、ニの家に招かれた際、彼から発せられる生々しい空気感に耐えられず、その場を逃げ出してしまいます。その後、ニから「来留美から、ヨシカに恋愛経験がないことを聞いて、それを踏まえてアプローチするように言われた」と告げられ、ショックを受けます。

信頼していた同僚からの裏切りと、ニへの不信感から、ヨシカは再び自分の殻に閉じこもってしまいます。イチへの想いを改めてニに告げ、関係を終わらせようとしますが、ニからの連絡が途絶えたことで、逆にニの存在の大きさに気づき始めます。孤独の中で、彼女は本当に求めているものが何なのか、見つめ直すことになるのでした。

小説「勝手にふるえてろ」の長文感想(ネタバレあり)

綿矢りささんの「勝手にふるえてろ」を読み終えたとき、まず感じたのは、主人公ヨシカの脳内と現実との、あまりにも大きなギャップに対する戸惑いと、妙な共感でした。二十六歳、経理部勤務、恋愛経験ゼロ。彼女の世界は、中学時代から続くイチへの片思いという巨大な柱によって支えられています。その脳内恋愛は完璧で、美しく、キラキラと輝いています。しかし、現実の彼女は人付き合いが苦手で、どこか世間とずれている。このアンバランスさが、物語全体を覆う独特の空気感を作り出していると感じました。彼女の独白は延々と続き、時に痛々しく、時に滑稽で、目が離せなくなります。

ヨシカの思考は、常に内へ内へと向かっています。他人とのコミュニケーションにおいても、相手の言葉をそのまま受け取るのではなく、自分のフィルターを通して解釈し、脳内で反芻し、さらに複雑な思考へと発展させていく。特にイチに対する想いは、もはや現実のイチ本人とはかけ離れた、ヨシカの中で完璧に構築された「理想像」への崇拝に近いものです。この、現実から遊離した一方的な想いの暴走は、読んでいて苦しくなるほど。でも、多かれ少なかれ、人は誰しも自分の中に「理想の誰か」を作り上げ、現実とのギャップに悩む瞬間があるのではないでしょうか。ヨシカの極端な姿は、そんな普遍的な心の動きを映し出しているのかもしれません。

物語における「イチ」の存在は、まさにヨシカにとっての「聖域」です。中学時代の、わずかな会話の記憶だけを頼りに、美化され、神格化された存在。彼は、ヨシカの退屈で満たされない現実を照らす唯一の光であり、手の届かない星です。同窓会で再会したイチは、相変わらず魅力的で、ヨシカの記憶の中の姿と重なります。しかし、彼はヨシカの名前すら覚えていない。この事実は、ヨシカにとってどれほど残酷だったでしょうか。それでもなお、彼女はイチへの幻想を手放せない。明け方、二人きりで話す場面でも、イチは絶滅危惧種の話に夢中になり、ヨシカが期待するような雰囲気にはなりません。彼はどこまでも「聖」であり、生々しい現実や性的な匂いを感じさせない存在として描かれています。この距離感が、ヨシカの想いをさらに募らせる一方で、決して交わることのない絶望感をもたらします。

それに対して「ニ」は、徹底的に「俗」な存在として描かれます。同期の営業マンで、体育会系上がり、少し無神経で、暑苦しい。ヨシカの繊細な世界とは、まるで相容れないタイプです。彼は、ヨシカに好意を寄せ、ストレートにアプローチしてきます。その言動は、ヨシカの脳内基準からすれば配慮に欠け、がさつに感じられることばかり。スープ系の体臭、ためらいなく下着姿になる無頓着さなど、彼の描写には生々しさが伴います。ヨシカは当初、ニに対して嫌悪感すら抱いています。しかし、彼の存在は無視できない「現実」として、ヨシカの世界に侵食してくるのです。

イチが「理想」「幻想」「聖」を象徴するならば、ニは「現実」「日常」「俗」を象徴しています。ヨシカは、この二つの極の間で激しく揺れ動きます。イチへの想いは、美しく純粋だけれど、実体がない。一方、ニとの関係は、ぎこちなく不格好だけれど、確かな手触りがある。ニの「俗っぽさ」は、ヨシカにとって不快であると同時に、奇妙な「親しみやすさ」や「心安さ」も感じさせています。「遺伝子が近いほどイヤになる」というくだりは、ヨシカとニの距離が、実はイチよりもずっと近いことを示唆しているようで印象的です。遠い星であるイチとは違い、ニは同じ地面に立つ人間なのです。

物語の中盤、ヨシカにとって大きな衝撃となるのが、同僚の来留美による「裏切り」です。ヨシカは、数少ない友人である(とヨシカが思っていた)来留美に、イチとニのこと、そして自分が恋愛経験がないことを打ち明けていました。しかし、来留美はその秘密をニに漏らしていたのです。「良香はいままで彼氏ができたことがないから、それをふまえてアタックしてやって、って」。このニの言葉は、ヨシカの心を深く傷つけます。信じていた相手からの裏切りは、彼女をさらに孤立させ、人間不信に陥らせます。この出来事は、ヨシカが抱いていた希薄な人間関係のもろさ、そして彼女自身のコミュニケーション不全を浮き彫りにします。もしかしたら、来留美には悪気はなかったのかもしれない、あるいはヨシカの被害妄想も含まれているのかもしれない、そういった多角的な解釈も可能ですが、ヨシカにとっては紛れもない「裏切り」でした。

この来留美の件が引き金となり、ヨシカはニに対してイチへの想いをぶちまけ、関係を終わらせようとします。「私のお星さまは、イチ」。そう宣言することで、再び自分の殻、イチへの幻想の世界に閉じこもろうとするのです。会社を休み、引きこもるヨシカ。しかし、そこで彼女を襲ったのは、予想外の感情でした。ニからの連絡が一切来なくなったことで、彼女は強烈な喪失感を覚えるのです。あれほど疎ましく感じていたはずのニの存在が、いなくなって初めて、いかに大きなものだったかに気づく。この皮肉な展開は、人間の心の複雑さを見事に描き出しています。手に入らないものを追い求める一方で、手の中にあるものの価値には気づかない。ヨシカの姿は、そんな人間の普遍的な矛盾を体現しているようです。

ニに拒絶された(と思い込んだ)ヨシカは、必死で彼に連絡を取ろうとします。電話をかけても繋がらない描写は、物理的な着信拒否だけでなく、心理的な距離をも感じさせます。そして、ようやく繋がった電話で、ヨシカはニを自宅に呼び出します。ここからが、物語のクライマックス。玄関先での、ヨシカとニの感情のぶつかり合いは、本作屈指の名場面だと思います。お互いの不満、怒り、そして隠していた本音が生々しく交錯します。ヨシカは、これまでのように脳内で処理するのではなく、目の前のニに対して、自分の言葉で感情をぶつけていくのです。

この激しいやり取りを経て、ヨシカは一つの決断をします。それは、妥協や諦めといった感情ではなく、ニの存在、ニからの愛を、ありのままに受け入れるという決意です。長年抱き続けてきたイチへの幻想に別れを告げ、目の前にある「現実」と向き合うことを選んだ瞬間でした。これは、ヨシカにとって大きな成長と言えるでしょう。完璧ではないけれど、温かく、確かに存在するニの愛を受け入れることで、彼女はようやく自分の足で立ち、現実世界への第一歩を踏み出したのです。

そして、その決意を象徴するのが、最後の最後、ヨシカがニに向かって発する「霧島くん」という呼びかけです。それまで、物語の中で彼は一貫して「ニ」という記号で呼ばれてきました。それは、ヨシカにとって彼が「イチ(一番)」に次ぐ「ニ(二番)」、あるいはイチという絶対的な存在と比較される対象でしかなかったことを示しています。しかし、最後に初めて彼の苗字である「霧島」という固有名詞で呼ぶことで、ヨシカは彼をイチの代替や比較対象としてではなく、一人の独立した個人として認識し、向き合う覚悟を決めたことを示唆しているのです。これは、単なる呼び方の変化以上の、ヨシカの世界観の変容を意味する、非常に感動的な瞬間だと感じました。

この物語全体を通して、綿矢りささんの言葉の力には圧倒されます。特に、冒頭の書き出し。「届きますか、届きません。」から始まる一文は、作品のテーマとヨシカのスタンスを見事に凝縮しています。参考資料にもあったように、まさに「書き出しの魔女」という表現がぴったりです。ヨシカの止めどない自己言及、内面の葛藤を、的確で、時に詩的で、時に鋭利な言葉で紡ぎ出していく。その言語感覚は唯一無二です。読みながら、ヨシカの思考の渦に巻き込まれ、感情を揺さぶられ続けました。

「勝手にふるえてろ」は、単なる恋愛小説ではありません。一人の女性が、長年囚われてきた幻想から解き放たれ、不器用ながらも現実と向き合い、自己肯定への道を歩み始める物語です。ヨシカの姿は、痛々しく、共感しにくい部分もあるかもしれません。しかし、彼女が抱える孤独や承認欲求、理想と現実のギャップは、現代を生きる多くの人々が、程度の差こそあれ、内に秘めている感情ではないでしょうか。だからこそ、この物語は読む人の心に深く刺さり、様々な感情を呼び起こすのだと思います。読み終えた後も、ヨシカと霧島くんのこれからに、そっと想いを馳せてしまう、そんな余韻の残る作品でした。

まとめ

綿矢りささんの小説「勝手にふるえてろ」は、十年来の片思い(しかも脳内中心)に囚われた二十六歳の女性ヨシカが、現実の恋愛や人間関係に戸惑い、葛藤しながらも、自分なりの一歩を踏み出そうとする物語です。理想の存在である「イチ」と、現実的なアプローチをかけてくる「ニ」。この対照的な二人の男性の間で揺れ動くヨシカの姿は、痛々しくも、どこか愛おしく感じられます。

物語は、ヨシカの主観を通して、彼女の内面の複雑さ、自己分析の鋭さ、そしてコミュニケーションの不器用さを克明に描き出します。特に、脳内で完璧に美化されたイチへの想いと、現実のニに対する戸惑いや嫌悪感、そして次第に変化していく感情の描写は秀逸です。来留美との関係に見られるような、人間関係の難しさもリアルに描かれています。

最終的にヨシカは、長年抱き続けた幻想と決別し、目の前にある不完全だけれども確かな現実(ニ=霧島くん)を受け入れることを決意します。これは、単なる恋愛の成就というよりも、一人の人間が自己肯定感を取り戻し、現実の世界と向き合うための重要な選択と言えるでしょう。ラストの「霧島くん」という呼びかけに、その変化が集約されています。

綿矢りささん特有の鋭い言語感覚と、主人公の内面を深く掘り下げる筆致が光るこの作品は、恋愛、自己認識、理想と現実といった普遍的なテーマを扱いながら、読者に強い印象を残します。ヨシカの物語は、現代を生きる私たちの心にも、何かしらの形で響くものがあるのではないでしょうか。未読の方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。