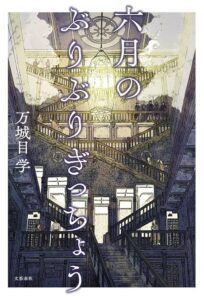

小説『六月のぶりぶりぎっちょう』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『六月のぶりぶりぎっちょう』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

万城目学さんの著作は、いつも私たちを不思議な世界へと誘ってくれます。特に京都を舞台にした作品群は、その地の歴史と現代が織りなす独特の空気がたまらなく魅力的ですよね。この『六月のぶりぶりぎっちょう』は、直木賞受賞作『八月の御所グラウンド』に続く「新・古都シリーズ」の第二弾として発表されました。

前作が8月と12月の京都を描いたのに対し、本作では3月と6月を舞台にしています。季節の移ろいと共に、京都の持つ多面的な表情と、そこに隠された摩訶不思議な物語が展開されるのです。万城目さんらしい歴史と異空間ファンタジーの融合が、今回も存分に楽しめますよ。

本書には、「静」と「動」という対照的な二つの物語が収録されています。一つは京都の女子寮を舞台にした短編「三月の局騒ぎ」。そしてもう一つが、日本史最大のミステリーである「本能寺の変」に真っ向から挑む中編の表題作『六月のぶりぶりぎっちょう』です。

どちらの物語にも共通して流れているのは、「想いを伝えることができるのは、この世に生きている者だけ」というテーマです。過去の出来事や人物の感情が、現代に生きる私たちによってのみ理解され、語り継がれることの重要性が描かれています。歴史が単なる過去の記録ではなく、現在に息づく私たちの感情や行動を通じて、常に意味を再構築されるものであるという、万城目さんの深い歴史観に触れることができるでしょう。

『六月のぶりぶりぎっちょう』のあらすじ

『六月のぶりぶりぎっちょう』は、大阪の高校で日本史を教える女性教師、滝川が主人公です。彼女は大阪・京都・奈良の姉妹校合同研究発表会「大和会」のため京都を訪れます。発表会の日は、偶然にも「本能寺の変」が起きた日と同じ、1582年6月2日でした。

前夜から京都に滞在し、観光を楽しんだ滝川は、強行スケジュールと飲酒の後、ホテルで目を覚まします。しかし、そこは見慣れない洋風の部屋でした。当初、これを夢だと思い脱出しようと試みますが、どうやってもその場から出ていくことができません。

部屋を出た滝川は、廊下の突き当たりに落ちていた「天下」と書かれた木札付きの鍵を見つけます。その鍵が示す先にある「天下」と書かれた広いスイートで、浴衣姿の男が銃殺されているのを発見するのです。その死体は織田信長であると告げられ、現場に居合わせた人々は、羽柴秀吉、徳川家康、明智光秀、柴田勝家、丹羽長秀、森蘭丸といった本能寺の変の関係者と同じ名前を持つ人物たちでした。

さらに、滝川自身も織田家重臣「滝川一益」と同じ姓であることに気づきます。この場所は、万城目さんの作品でおなじみのあの人物によって作られた、「本能寺の変」の再現現場であることが示唆されるのです。滝川は、現代のホテルで繰り広げられる「本能寺の変」の謎、すなわち織田信長がなぜ殺されなければならなかったのか、本当に明智光秀が殺したのか、第三者の思惑はあったのか、誰が得をしたのか、といった問いに挑むことになります。

『六月のぶりぶりぎっちょう』の長文感想(ネタバレあり)

万城目学さんの『六月のぶりぶりぎっちょう』を読み終えて、まず感じたのは、やはり万城目ワールドの底知れぬ魅力と、その奥深さでした。歴史と現代、現実と非現実がシームレスに混じり合う独特の世界観は、読者をたちまち引き込みます。特に、今回の作品が「新・古都シリーズ」の第二弾であるという位置づけを聞いて、今後このシリーズがどのように広がりを見せるのか、ますます期待が高まりました。

この作品は、「三月の局騒ぎ」と表題作『六月のぶりぶりぎっちょう』の二部構成になっています。どちらも独立した物語でありながら、「想いを伝えることができるのは、この世に生きている者だけ」という共通のテーマが通底しており、万城目さんの歴史観と人間観が深く息づいていることに感銘を受けました。

「三月の局騒ぎ」は、京都の女子寮を舞台にした静かで内省的な物語です。回想形式で語られる主人公「わたし」(賢木若菜)の学生時代と、謎多き上級生「キヨ」との出会いは、まさに万城目作品らしいファンタジーでした。特に、キヨの正体が平安時代の女流作家・清少納言であるという示唆は、読者の知的好奇心をくすぐります。文章を書くことをやめていた主人公が、キヨとの出会いによって再び筆をとるきっかけを得るという展開は、過去の偉人の「想い」が現代の生者へと受け継がれる様を美しく描いています。これは、歴史が単なる過去の記録ではなく、現代の創造性を通じて生き続けるという、万城目さんの文学観が凝縮された部分だと感じました。

そして、その流れから表題作『六月のぶりぶりぎっちょう』へと移ると、一気に物語のボルテージが上がります。日本史教師の滝川が迷い込んだ、現代のホテルに再現された「本能寺の変」の現場という設定は、まさに奇想天外で、万城目ワールドの真骨頂と言えるでしょう。織田信長が銃殺され、羽柴秀吉や徳川家康といった歴史上の人物と同じ名前を持つ人々が居合わせるという状況は、読者をも巻き込むミステリーの様相を呈しています。

滝川が当初、この状況を夢だと認識しようとするところが、非常に人間的で親近感を覚えます。しかし、彼女が否応なしにこの異世界に巻き込まれていく過程は、読者に強い共感を呼び起こします。特に、彼女自身が織田家重臣「滝川一益」と同じ姓であるという設定は、単なる偶然ではなく、彼女がこの歴史の謎に深く関わる運命を背負っていることを示唆しているように感じられました。

物語の核心にあるのは、「本能寺の変」の謎、すなわち信長がなぜ殺されたのか、誰が殺したのか、そしてその裏にどんな思惑があったのかという問いです。しかし、万城目さんが描くのは、単なる歴史の謎解きではありません。むしろ、信長自身が自らの死の真相を知りたいと願いながらも、それが分からないまま繰り返されるという描写は、歴史の未解明な部分への切ない問いかけです。信長が毎度パターンを変えて本能寺の変を繰り返す異世界にいるという設定は、歴史が持つ多面性と、真相が常に曖昧であることの象徴のように思えました。

そして、この物語で重要な役割を果たすのが「ぶりぶりぎっちょう」という言葉です。平安時代から江戸時代にかけて流行した子供の遊びという説明は、万城目さんがただ奇抜な言葉を選んだのではなく、歴史の奥深さに根ざしていることを示しています。作中で「この話の要」とされながらも「物語の本筋ではない」と評されるこの言葉は、文字通りの意味を超えた象徴的な意味を持っているように感じられます。歴史が時代と共に形を変え、解釈されていく過程をメタファーとして表現しているのではないでしょうか。信長が自らの死の真相を「知りたい」と願いながら「分からないまま」であることと、この遊びが「要」であるという描写が呼応し、歴史の解明が単なる事実の羅列ではなく、生きている者が過去と対話し、その意味を「遊び」のように探求するプロセスであることを示唆していると感じました。

物語のクライマックスで、滝川が殺人犯として銃を突きつけられ、これが夢ではない現実であることを突きつけられる衝撃的な展開は、彼女が歴史の謎に本格的に巻き込まれていくことを自覚する重要な転換点です。日本史教師としての専門知識が、この異世界での出来事を解釈する鍵となり、彼女自身の歴史観が深まるきっかけとなる描写は、読者に深い共感と納得感を与えます。

最終的に、清少納言と織田信長という二つの物語の歴史上の人物が繋がるという結末は、万城目ワールド全体の壮大な繋がりを感じさせ、今後のシリーズへの期待をいやが応でも高めます。個々の物語が独立していながらも、どこかでゆるやかにつながり、大きな歴史のタペストリーを織りなしているような感覚です。

万城目学さんの作品に共通するテーマである「想いを伝えることができるのは、この世に生きている者だけ」という思想は、『六月のぶりぶりぎっちょう』でさらに深く掘り下げられています。過去の「想い」が現代の生者に託され、彼らがそれを解き明かし、次世代に繋ぐ役割を担うことで、歴史は単なる過去ではなく、常に現在と未来に影響を与えるものとして描かれています。京都という古都が持つ摩訶不思議な魅力、歴史と現代が交錯する異空間ファンタジーは、万城目ワールドの真骨頂であり、京都そのものが物語を紡ぎ出す「主体」のような役割を担っていると感じました。

奇妙で珍妙でありながらも、ユーモラスな描写と時に切ない感情を呼び起こす作風は、万城目作品が幅広い読者層に支持される理由の一つでしょう。『六月のぶりぶりぎっちょう』は、「日本史最大のミステリ——本能寺の変に挑む」と銘打たれていますが、密室殺人のトリックが詳細に明かされず、信長も真相を知らないままであるという結末は、万城目さんが伝統的なミステリーの「解決」を目的とせず、むしろ歴史の謎そのものの曖昧さ、そしてそれを現代人がどのように受け止め、解釈し、感情的な決着をつけるか、という点に焦点を当てていることを示唆しています。真相の解明よりも、歴史との「対話」や「共鳴」が物語の核心であり、読者自身も歴史の探求者となることを促す作品構造に、強く心を揺さぶられました。

まとめ

万城目学さんの『六月のぶりぶりぎっちょう』は、「新・古都シリーズ」の第二弾として、私たちを再び京都の摩訶不思議な世界へと誘ってくれました。本書は「三月の局騒ぎ」と表題作『六月のぶりぶりぎっちょう』の二つの物語で構成されており、それぞれが異なる魅力を放ちながらも、根底には共通のテーマが流れています。

特に印象的だったのは、「想いを伝えることができるのは、この世に生きている者だけ」という万城目さんならではの思想です。過去の歴史上の人物が抱える未練や「想い」が、現代に生きる私たちによって解き明かされ、語り継がれることの重要性が、各物語で丁寧に描かれています。これは、歴史が単なる過去の記録ではなく、常に現在と未来に影響を与え続ける生きた存在であることを私たちに教えてくれます。

表題作『六月のぶりぶりぎっちょう』では、日本史教師の滝川が「本能寺の変」の謎に巻き込まれていく過程が、万城目さんらしいファンタジーとミステリーの融合で描かれています。歴史の真相が曖昧なままであるという結末は、読者に「なぜ」という問いを投げかけ、歴史との「対話」を促すような深い読後感を与えてくれます。

京都という舞台設定もまた、万城目ワールドを語る上で欠かせません。この古都が持つ歴史と現代が交錯する異空間としての魅力が、存分に活かされています。奇妙で珍妙でありながらも、ユーモラスで時に切ない万城目さんの作風は、今回も私たちの心を掴んで離しませんでした。今後の「新・古都シリーズ」の展開にも、ますます期待が高まります。