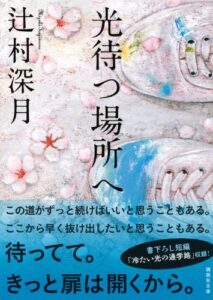

小説「光待つ場所へ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月氏が紡ぎ出す、あの世界の住人たちの「その後」や「別の側面」を覗き見る、まあ、そういう趣向の短編集というわけです。ファンならばニヤリとする仕掛けが随所に散りばめられていますが、たとえ先行作品を知らずとも、独立した物語として十分に堪能できるだけの強度を備えているのは、さすがと言わざるを得ません。

小説「光待つ場所へ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月氏が紡ぎ出す、あの世界の住人たちの「その後」や「別の側面」を覗き見る、まあ、そういう趣向の短編集というわけです。ファンならばニヤリとする仕掛けが随所に散りばめられていますが、たとえ先行作品を知らずとも、独立した物語として十分に堪能できるだけの強度を備えているのは、さすがと言わざるを得ません。

とはいえ、やはり過去作を知る者にとっては、感慨もひとしお。あのキャラクターがこんな形で…と、時の流れと世界の広がりを感じさせてくれます。本作は、彼らが抱える、あるいは抱えていたであろう葛藤や、人生の転機となる瞬間に焦点を当てています。光が差し込む、まさにその瞬間を描き出す手腕は、読む者の心を捉えて離さないでしょう。まあ、感傷に浸るもよし、冷徹に分析するもよし、楽しみ方は人それぞれ、というところでしょうか。

本稿では、そんな「光待つ場所へ」の各編の概要から、物語の核心に触れる部分、そして長々とした所感を書き連ねていきます。読む前の清らかな心でいたい方は、ここで引き返すのが賢明かもしれません。なにせ、ここからは遠慮なく物語の核心、つまりネタバレへと踏み込んでいきますから。それでも構わない、むしろ望むところだという稀有な方だけ、この先へお進みください。準備はよろしいですか?

小説「光待つ場所へ」のあらすじ

まず「しあわせのこみち」。『冷たい校舎の時は止まる』に登場した清水あやめが主人公です。自らの感性に絶対の自信を持つ彼女が、大学の授業で出会った映像作品に打ちのめされるところから物語は始まります。才能への自負と、それを揺るがす他者の存在。彼女が抱えるプライドと劣等感、そしてそこから見出す新たな道筋が描かれます。鷹野博嗣も登場し、過去作を知る者にはたまらない展開が待っている、とでも言っておきましょうか。

次に「アスファルト」。卒業旅行でベルリンを訪れた大学生、藤本昭彦の物語です。本来なら彼女と来るはずだった旅。多くの友人に囲まれながらも、どこかで孤独を感じ、一人の時間を求めてしまう彼が、異国の地で自己と向き合います。人との繋がりを求めながらも、個であることの心地よさも知っている。そんな彼が、見知らぬ街で何を見つけ、何を決意するのか。まあ、ありがちな自己発見の旅路、と言えなくもありませんが、その描写は凡庸ではありません。

続いて「チハラトーコの物語」。『スロウハイツの神様』のあのチハラトーコです。美貌と嘘で自身を塗り固めて生きてきた彼女。特別でありたいと願いながらも、何者にもなれない自分に苛立ちを覚えています。過去の経験、特にサブカルチャーとの出会いや創作体験が、彼女の自意識を形成している様子が描かれます。虚構と現実、見せかけの自分と本当の欲望の間で揺れ動く彼女が、ついに自身の内面と対峙する瞬間は、なかなかに見応えがあります。

最後に「樹氷の街」。『凍りのくじら』や『ぼくのメジャースプーン』の登場人物たちが中学生として登場します。中学最後の合唱コンクールを舞台に、クラス内の不協和音や、これまで知らなかったクラスメイトの意外な一面が明らかになっていく物語です。指揮者を務める天木、伴奏に悩む倉田、そして天才的なピアノの才能を隠し持つ松永。彼らの交流を通して、クラスが変化し、個々人もまた成長していく。青春の葛藤と再生が、鮮やかに描き出されています。文庫版にはさらに「冷たい光の通学路」という書き下ろしも加わり、物語世界はより深みを増しているのです。

小説「光待つ場所へ」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは遠慮なく、物語の深部へと分け入っていくことにしましょう。辻村深月氏の「光待つ場所へ」に収められた短編群は、単なるスピンオフという枠組みを超え、それぞれのキャラクターが抱える業や、人生におけるある種の「通過儀礼」を鋭く描き出しています。まあ、過去作のキャラクターを再登場させるというのは、作家にとって諸刃の剣でもあるわけですが、本作においてはその試みは成功していると言わざるを得ません。なぜなら、彼らが過去の物語から解放され、新たな葛藤と直面し、それでもなお「生きている」ことを克明に示しているからです。

「しあわせのこみち」- 打ち砕かれた自負の先に

まず、「しあわせのこみち」の清水あやめ。彼女の鼻持ちならないほどの自意識の高さは、『冷たい校舎の時は止まる』の頃から健在、いや、むしろ輪をかけているかのようです。「自分が天才である」という確信。それは、他者を見下すことでしか自己を肯定できない、脆く歪んだプライドの裏返しに他なりません。絵画教室での優位性、大学受験での成功体験。それらは彼女にとって、自らの「特別さ」を証明する根拠だったのでしょう。しかし、大学という新たな環境、特に「造形表現」の授業で田辺颯也の映像作品に触れた瞬間、その根拠は木っ端微塵に砕け散ります。

圧倒的な才能の前に、あやめは生まれて初めて「敗北」を味わう。それは、彼女がこれまで築き上げてきた自己認識の崩壊を意味します。田辺の作品が持つ、世界を強く捉え、美しく再構築する力。それと比較したときの、自身の表現のなんと浅はかで独りよがりなことか。この打ちのめされ方は、読んでいて実に痛快ですらあります。なぜなら、彼女のような「イタイ人種」(彼女自身の言葉を借りるなら)が、現実を突きつけられる瞬間というのは、ある種のカタルシスを伴うからです。

しかし、物語は単なる挫折譚では終わりません。あやめは打ちのめされながらも、田辺の才能に、そして彼が見ているであろう世界に、強く惹かれていきます。「彼らのようになりたい」。それは、絵の技術や表現力への憧れだけではないでしょう。他者と真に関わり、世界と真摯に向き合うことへの渇望です。鷹野博嗣への秘めた想いを、正面から描くのではなく、後ろ姿としてしか捉えられない自分。その臆病さ、不器用さをも含めて、彼女は自身の「描きたいもの」を見出していくのです。ラストシーン、満開の桜並木の下で、鷹野の後ろ姿をスケッチするあやめ。その姿は、敗北を知り、それでもなお表現することをやめない者の、ささやかな、しかし確かな一歩を示唆しています。まさに、光が差し込む瞬間。陳腐な言い方ですが、他に適切な表現が見当たりません。

鷹野の存在も、この短編に深みを与えています。彼があやめに語る、「相手が幸せになったとき、それを心から喜ぶのはすごく難しい」という言葉。これは、人間関係の本質を突く、実にシビアな指摘です。才能、嫉妬、友情、愛情。それらが複雑に絡み合い、人の心を揺さぶる。あやめと鷹野、そして田辺の関係性は、そうした普遍的なテーマを内包しているのです。彼女が最終的に見つけた「光」は、決して眩いばかりのものではない。むしろ、自身の弱さや醜さをも受け入れた先に灯る、淡く、しかし暖かい光なのでしょう。

「アスファルト」- 孤独と繋がりの間で

次に「アスファルト」の藤本昭彦。彼は、一見すると誰とでもうまくやれる、社交的な人物に見えます。友人が集まる下宿先、賑やかな日常。しかし、その内面には、人知れぬ孤独への希求が存在します。多くの人間に囲まれているからこそ、一人になりたいと願う。誰にも見せることのない、取り繕う必要のない自分だけの世界。ベルリンへの一人旅は、彼にとって、そうした自己の内面と向き合うための逃避行でもあったのでしょう。

異国の地、ベルリン。そこで彼は「完全なるお客さん」でいられる自由を満喫します。責任のない立場、しがらみのない関係性。それは、彼にとって心地よい「闇」であったのかもしれません。しかし、同時に彼は、言葉も通じぬ場所で、ふとした瞬間に人と人が触れ合う温かさにも気づかされます。カフェの店員とのささやかな交流、街角で見かける人々の営み。それらは、彼が日常で得ている繋がりの温かさとは質が異なるかもしれませんが、確かに彼の心を動かします。

昭彦が抱える矛盾。それは、多くの現代人が共有する感覚ではないでしょうか。SNSで常に誰かと繋がっていながら、ふと猛烈な孤独感に襲われる。集団の中にいながら、個であることを渇望する。彼は、ベルリンという非日常の空間で、その矛盾と対峙し、最終的に「自分の世界に戻る」ことを決意します。それは、単に元の生活に戻るという意味だけではないでしょう。孤独を知り、繋がりの意味を再認識した上で、改めて人との関係性の中に身を置くことを選ぶ。その決意には、以前よりも確かな重みがあるはずです。

「世界の当事者になんか、ならなくていいと思った」という彼のモノローグは、一見、現実逃避のように聞こえるかもしれません。しかし、それはむしろ、責任やしがらみから解放された場所で、純粋に人と触れ合うことの価値を再発見したことの表れではないでしょうか。彼が見つけた「光」は、孤独の闇を知るからこそ感じられる、人との繋がりの温かさ。アスファルトの隙間から差し込む陽光のような、ささやかな希望と言えるかもしれません。

「チハラトーコの物語」- 嘘と本当の境界線

そして、「チハラトーコの物語」。『スロウハイツの神様』で強烈な印象を残した彼女が、再び我々の前に姿を現します。相変わらずの美貌と、人を煙に巻くような言動。しかし、本作で描かれるのは、そんな彼女の内面に渦巻く、複雑な感情と過去の記憶です。嘘で塗り固めた人生。それは、他人を傷つけないためであり、同時に自分自身を守るための鎧でもありました。小学生時代の教師との出会い、サブカルチャーへの傾倒、創作への情熱。それらは、彼女の中に「特別な自分」という幻想を育み、現実とのギャップを生み出す原因ともなったのです。

「イタイ」人間であることへの自覚。自分は他人とは違う、特別な存在なのだという選民意識。しかし、現実は非情です。パッとしない事務所に所属し、タレントとしても中途半端。理想と現実の乖離は、彼女を苛み続けます。「嘘つきは、謙虚でなければならない」。そして、「嘘つきが取るべき責任は、私が覚悟していたよりもずっと重い」。これらの言葉は、彼女が自身の生き方を省みた末にたどり着いた、痛切な自己認識でしょう。

物語の転機となるのは、脚本家・赤羽環(これもまた『スロウハイツの神様』の登場人物ですね)との再会、そして彼女から投げかけられた言葉です。「世界と繋がりたいのなら、自分の力でそれを実現させなさい」。この言葉は、トーコの心の奥底に眠っていた本当の欲望、すなわち「書きたい」という初期衝動を呼び覚まします。嘘で固めた虚構の世界ではなく、自らの手で「本当」の物語を紡ぎ出したい。その欲望に気づいたとき、彼女はようやく、自分自身と向き合う覚悟を決めるのです。

「人生は短いよ、トーコ。この際。欲望の名前をはっきりさせなきゃ」。友人の言葉もまた、彼女の背中を押します。美人であること、スタイルが良いこと、オタクであること。そういった外面的な要素や属性ではなく、自身の内側から湧き上がる純粋な欲求に従って生きること。それこそが、彼女が見つけるべき「光」なのでしょう。嘘の自分を脱ぎ捨て、本当の自分として歩き出す。その道程は決して平坦ではないでしょうが、そこには確かな希望の兆しが見えます。トーコの物語は、自己欺瞞から脱却し、自己実現へと向かう人間の再生の物語として、読む者の胸を打つのです。

「樹氷の街」- 不協和音の先のハーモニー

最後に「樹氷の街」。これは、他の短編とは少し趣が異なり、中学生たちの瑞々しい青春群像劇となっています。合唱コンクールという、多くの人が経験したであろう学校行事を舞台に、クラス内の人間関係や個々の成長が描かれます。生徒会長としてクラスをまとめようと奮闘する天木、ピアノの伴奏がうまくいかず苦悩する倉田、そして、物静かながらも非凡なピアノの才能を持つ松永。彼らを中心に、物語は展開していきます。

クラスに漂う不穏な空気。倉田への非難、ぐしゃぐしゃになった楽譜。ありがちな、しかしリアルな中学時代の風景です。そんな中、天木が松永の才能に気づき、彼に協力を仰ぐことで、事態は動き始めます。松永のピアノは、単に技術的に優れているだけでなく、人の心を動かす力を持っています。彼の演奏は、バラバラになりかけていたクラスの心を一つにし、倉田にも新たな気づきを与えます。

松永の家庭環境が垣間見える場面も、印象的です。複雑な事情を抱えながらも、彼はピアノを通して自己を表現し、他者と繋がろうとしている。天木たちが彼の家を訪れ、言葉少ないながらも彼の状況を理解するシーンは、少年少女たちの繊細な感受性と、友情の芽生えを感じさせます。この合唱コンクールという経験を通して、彼らはそれぞれに壁を乗り越え、少しだけ大人になるのです。

「唇が乾いたのが実感できた。自分と同じ年でもう一生の進路にかかわる決断をできるヤツがいるという事実を、すごいと思う反面、素直にそう思えずに焦る自分がいる」。天木のこのモノローグは、思春期特有の焦燥感や他者への羨望を的確に捉えています。誰もが、多かれ少なかれ、このような感情を抱えながら成長していくのでしょう。この物語が示す「光」は、困難な状況の中でも、仲間と協力し、互いを理解しようとすることで生まれる一体感、そして未来への希望です。まるで、冬の厳しい寒さの中で、樹氷がきらめくように、彼らの青春の一瞬が輝きを放つのです。

他作品との繋がりという愉しみ

そして、やはり触れずにはいられないのが、他作品とのリンクです。清水あやめ、鷹野博嗣(『冷たい校舎の時は止まる』)、チハラトーコ、赤羽環(『スロウハイツの神様』)、天木、松永郁也、ふみちゃんこと椿(『凍りのくじら』『ぼくのメジャースプーン』の登場人物たち)。彼らが時を経て、異なる物語の中で再び登場する。これは、辻村作品の大きな魅力であり、ファンにとってはたまらないサービスと言えるでしょう。

それぞれのキャラクターが、過去の物語で描かれた経験を経て、どのように変化し、成長したのか。あるいは、変わらない本質を抱えたまま、新たな問題に直面しているのか。それを知ることで、個々の物語だけでなく、辻村ユニバースとも呼ぶべき広大な世界観そのものへの理解が深まります。あやめの屈折したプライドも、トーコの虚飾に満ちた生き方も、過去作を知っていればこそ、その背景にあるものがより鮮明に浮かび上がってくるのです。

もちろん、これらのリンクを知らずとも、各短編は独立した物語として十分に楽しめます。しかし、もしあなたが辻村作品のファンであるならば、本作を読むことで、過去の読書体験がより豊かになることは間違いありません。それは、点と点が繋がり、線となり、やがて面として広がっていくような、知的な興奮を伴う体験なのです。

辻村深月という作家の本質

「光待つ場所へ」を通して改めて感じるのは、辻村深月氏の人間観察の鋭さ、そして心理描写の巧みさです。特に、思春期から青年期にかけての若者が抱える、自意識過剰さ、劣等感、承認欲求、そしてそれらが複雑に絡み合った「イタさ」を描かせたら、右に出る者はいないのではないでしょうか。登場人物たちの内面の声は、時に痛々しいほどリアルで、読者はまるで自分の心の内を覗き見ているかのような感覚に陥ります。「この子、私だ」と感じる瞬間が、必ずどこかにあるはずです。

しかし、辻村作品は、単に人間の弱さや醜さを暴き立てるだけではありません。その葛藤の先に、必ず微かな「光」を描き出します。それは、劇的な解決や大団円ではないかもしれません。それでも、登場人物たちが自身の問題と向き合い、小さな一歩を踏み出す瞬間。そこに、救いと希望が確かに存在するのです。「光待つ場所へ」というタイトルは、まさにそのテーマを象徴していると言えるでしょう。誰もが、自分だけの「光待つ場所」を探し、そこへ向かおうともがいている。その姿を描くからこそ、辻村作品は多くの読者の心を捉え続けるのでしょう。まあ、少々感傷的に過ぎるかもしれませんが、事実ですから仕方ありません。

まとめ

さて、長々と書き連ねてきましたが、そろそろ筆を置くことにしましょう。辻村深月氏の短編集「光待つ場所へ」は、過去作の登場人物たちの「その後」や「別の側面」を描きつつ、それぞれが独立した物語としても高い完成度を誇る一冊です。自意識の檻の中でもがく者、孤独と繋がりの間で揺れる者、嘘と本当の狭間で自己を探す者、そして仲間と共に困難を乗り越えようとする者。様々な人物の「扉が開く瞬間」が、鮮やかに切り取られています。

辻村作品のファンであれば、キャラクターたちの思わぬ再登場や、作品世界全体の広がりを存分に楽しめることでしょう。あの時の彼らが、今、こんな風に考え、悩み、生きているのかと、感慨にふけるのも一興です。まあ、時の流れは残酷でもあり、また、人を成長させるものでもある、ということでしょうか。ファンサービス的な側面も否定はしませんが、それ以上に、キャラクターたちが確かに「生きている」ことを感じさせてくれる点が、本作の価値を高めています。

一方で、辻村作品を初めて手に取る読者にとっても、本作は良質な入り口となり得るでしょう。各短編は、普遍的なテーマ――才能への嫉妬、孤独、自己欺瞞、友情、成長――を扱っており、誰しもが共感しうる要素を含んでいます。特に、若者の繊細で複雑な心理描写は、読む者の心を深く揺さぶるはずです。もし、あなたが人間の内面にある、光と影の部分に興味があるのなら、手に取ってみる価値はある、とだけ言っておきましょうか。きっと、あなた自身の「光待つ場所」について、思いを馳せることになるでしょうから。