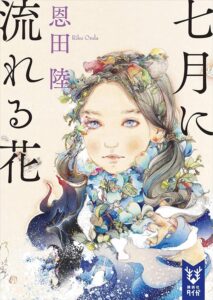

小説「七月に流れる花」の物語の展開を、結末の内容を含めて紹介します。個人の深い思い入れを込めた文章も書いていますのでどうぞ。この記事を読めば、「七月に流れる花」がどのような物語で、どのような点が心を打つのか、その核心に触れることができるはずです。

小説「七月に流れる花」の物語の展開を、結末の内容を含めて紹介します。個人の深い思い入れを込めた文章も書いていますのでどうぞ。この記事を読めば、「七月に流れる花」がどのような物語で、どのような点が心を打つのか、その核心に触れることができるはずです。

この作品は、思春期の少女たちの繊細な心の揺らぎと、少し不思議で切ない夏の出来事を描いた物語です。転校したばかりで孤独を感じる主人公ミチルが、奇妙な林間学校に招かれ、そこで出会う少女たちと共に特別なひと夏を過ごします。

物語が進むにつれて明らかになる林間学校の真の目的、そして少女たちが向き合わなければならない現実。そこには、生と死、別れと成長という普遍的なテーマが横たわっています。読み進めるうちに、ミチルたちの不安や戸惑い、そして絆の深まりに引き込まれていくことでしょう。

ここでは、物語の始まりから結末までの流れを詳しく追い、さらに作品から受け取った感動や考えさせられた点などを、ネタバレを気にせずに深く掘り下げていきます。恩田陸さんが描き出す、美しくも残酷な夏の情景と、少女たちの心の軌跡を一緒に辿っていきましょう。

小説「七月に流れる花」のあらすじ

中学1年生の大木ミチルは、お茶の先生をしている母親と共に、六月の初めに坂と石垣が多い静かな町「夏流(かなし)」へ引っ越してきました。新しい中学校にも馴染めず、友達もいない孤独な日々を送っていたミチル。美術の授業で「夏の人を描く」という課題が出されますが、クラスメイトたちが皆、緑色の人間を描いていることに戸惑いを覚えます。

一学期の終業式の日、帰り道でミチルは本当に全身が緑色の奇妙な「夏の人」に遭遇し、古い城「夏流城」で開かれる林間学校への招待状を手渡されます。それは参加を強制するものでした。なぜ自分が? 疑問を抱きながらも、ミチルは地図を頼りにローカル線を乗り継ぎ、目的地へ向かいます。途中、同じ中学校のクラスメイトで学級委員の佐藤蘇芳(さとうすおう)と出会い、共に城を目指すことになります。

船着き場で夏の人の出迎えを受け、ボートで石造りの古城へ渡ると、そこにはミチルと蘇芳を含め、合計六人の女子中学生が集められていました。五中の2年生でスポーツ万能な斉木加奈(さいきかな)、同じく五中の2年生で将棋好きの稲垣孝子(いながきたかこ)、読書家で一つ年上の塚田憲子(つかだのりこ)、そしてミッション系スクールの3年生である辰巳亜季代(たつみあきよ)。年齢も学校もバラバラな少女たちです。

城での共同生活には、いくつかの奇妙なルールがありました。食事当番は二人一組。鐘が一回鳴ったら食堂へ集合。鐘が三回鳴ったら、城の隅にあるお地蔵様へお参りに行くこと。そして、城の外へと繋がる水路に流れてくる花の「色」と「数」を記録し報告すること。ミチルには何一つ理解できませんでしたが、以前にも参加経験のある蘇芳は、どこか事情を知っている様子でリーダー役を務めます。

ミチルは、他の参加者たち、特に蘇芳や孝子が何かを隠しているのではないかと疑い始めます。自由奔放な加奈、理知的な孝子、物静かな憲子、お姉さん的存在の亜季代。それぞれ個性的な少女たちとの交流の中で、少しずつ打ち解けていくミチルでしたが、城の謎と自身の孤独感は深まるばかりでした。そんなある日、食堂に鐘の音が響きますが、亜季代の姿が見えません。皆で城の中を探し回っても、亜季代は見つかりませんでした。

ミチルの不安が頂点に達したとき、鐘が三回鳴り響きます。パニック寸前のミチルに、蘇芳と孝子はついに真実を告白します。この城は「緑色感冒」という致死性の高い伝染病にかかった末期患者のための隔離施設であり、患者の家族である少女たちが、マジックミラー越しに最期の別れをするために集められていたのです。蘇芳も一昨年にここで父親を亡くしていました。ミチルの父親も緑色感冒に罹患し、海外からこの城に移送されていたのです。そして、水路を流れる花は、亡くなった患者を表しており、白い花は男性、赤い花は女性を示していました。ミチルがノートに記録していたのは、死者の数だったのです。亜季代は緑色感冒の母親を見送るために来ていましたが、自身も脳腫瘍を患っており、容態が急変して集中治療室へ運ばれ、そのまま亡くなったのでした。

小説「七月に流れる花」の長文感想(ネタバレあり)

この「七月に流れる花」という物語を読み終えたとき、胸に残るのは、夏の終わりのような、切なくて、どこか懐かしいような、それでいて少しひんやりとした感覚でした。恩田陸さんの作品にしばしば見られる、現実と幻想が溶け合うような独特の空気感が、この作品にも満ちています。特に、思春期の少女たちの揺れ動く心模様が、夏という季節の持つ儚さ、そして城という閉鎖された空間の神秘性と相まって、非常に印象深く描かれていると感じます。

物語の導入部、主人公ミチルの孤独感がひしひしと伝わってきます。転校先での居場所のなさ、母親との関係性の微妙な距離感。誰もが多かれ少なかれ経験するであろう、思春期特有の疎外感や不安感が丁寧に描写されていて、読者はすぐにミチルの視点に引き込まれます。夏流という町の名前自体がどこか物悲しさを帯びていて、物語全体のトーンを暗示しているかのようです。

そして現れる「夏の人」。全身緑色という異様な存在は、初めは不気味さと共に、どこかファンタジックな要素を感じさせます。美術の授業のシーンで、ミチル以外のクラスメイトが当たり前のように「夏の人」を描く場面は、ミチルの感じる疎外感を際立たせると同時に、この町に潜む「普通ではない何か」を強く印象付けます。この「夏の人」の存在が、物語を日常から非日常へと誘う重要な役割を果たしています。

夏流城での林間学校という設定も秀逸です。古城というロケーションは、それだけで物語に神秘性と閉塞感を与えます。集められた六人の少女たちは、年齢も背景もバラバラ。体育会系の加奈、理知的な孝子、読書家の憲子、お嬢様育ちの亜季代、そしてリーダー格の蘇芳。多様なキャラクターたちが、限られた空間と時間の中で関係性を築いていく様子は、青春小説としての側面を強く感じさせます。最初はぎこちなく、疑心暗鬼だった少女たちが、共同生活を通して少しずつ心を開いていく過程は、読んでいて微笑ましくもあり、切なくもあります。

しかし、この林間学校は、楽しいだけの思い出作りではありません。奇妙なルール、特に「鐘の音」と「流れる花」の報告義務は、常に不穏な空気を漂わせています。鐘が一回鳴れば食事、三回鳴ればお地蔵様へのお参り。そして、水路を流れる花の「色」と「数」の記録。これらのルールが何を意味するのか、ミチルと共に読者も不安を募らせていきます。この謎が、物語のミステリー要素を牽引しています。

物語の中盤、亜季代の突然の失踪は、サスペンスの度合いを高めます。ミチルが蘇芳と孝子を疑う場面は、閉鎖された空間における人間関係の危うさや、情報が制限された状況下での心理的な圧迫感を巧みに描いています。誰を信じていいのかわからない、次は自分が消されるのではないかという恐怖。ミチルの混乱と恐怖は、読者にもリアルに伝わってきます。

そして、物語の核心が明かされる瞬間。この城が「緑色感冒」という致死性の高い伝染病の末期患者のための隔離施設であり、少女たちは患者である家族との最期の別れをするために集められた、という事実。この真実はあまりにも重く、衝撃的です。それまで感じていたファンタジックな雰囲気や、青春物語としての側面は、一気にシビアな現実へと反転します。

「緑色感冒」という架空の病の設定が、物語に深みを与えています。それは単なる病気ではなく、抗うことのできない運命、避けられない死の象徴として機能しています。「夏の人」は、この病に対する免疫を持つ特別な存在であり、人類の希望であると同時に、死を見届ける存在としての役割も担っています。彼らの存在は、生と死の境界線を曖昧にし、物語に独特の死生観をもたらします。

水路を流れる「花」の意味が判明する場面は、本作屈指の poignant なシーンでしょう。白は男性、赤は女性。ミチルが日々記録していたのは、亡くなった人々の数だったのです。無邪気に、あるいは義務感から行っていた行為が、実は死と直結していたという事実に、ミチルは打ちのめされます。しかし、同時に、その花々には、懸命に生きて亡くなっていった人々の思いが込められていると感じ取る。この感覚は、悲しみの中にもかすかな救いを見出す、本作の重要なテーマを示唆しています。

少女たちが次々と家族との別れを経験していく後半は、読んでいて胸が締め付けられます。父を亡くしたミチル、そして蘇芳、加奈、憲子、孝子。皆が同じ痛みを知り、共有することで、彼女たちの絆はより一層深まっていきます。共に涙し、抱き合う姿は、悲劇の中にも確かな友情と成長の証が見て取れます。亜季代のお墓参りを約束する場面は、失われた命への追悼と、未来へ向かう意志を感じさせます。

恩田陸さんの文章は、情景描写が非常に美しいです。夏流の町の坂道や石垣、ローカル線の車窓からの風景、そして夏流城の石造りの重厚感や、城内を満たす静謐な空気。これらの描写が、物語の世界観を豊かにし、読者をその場にいるかのような気持ちにさせます。特に、夏の光や緑、水の描写は印象的で、生と死が隣り合わせにあるこの物語の雰囲気を効果的に演出しています。

この物語は、ミチルの視点で語られることで、読者は彼女の不安や発見、そして成長を追体験することになります。何も知らなかったミチルが、ひと夏の経験を通して、死という重い現実を受け止め、他者との繋がりの中で強くなっていく姿は、感動的です。彼女だけでなく、他の少女たちもまた、この過酷な経験を通して、大人への階段を一歩上ることになります。

また、この作品は「八月は冷たい城」という、同じ時間軸を少年たちの視点から描いた物語と対になっています。そちらを読むことで、「七月に流れる花」では見えなかった側面や、少年たちが抱えていた秘密などが明らかになり、物語世界がより立体的に立ち上がってきます。両作品を読むことで、夏の城で起こった出来事の全体像がより深く理解できるでしょう。

読後感としては、やはり「切なさ」が強く残ります。美しい夏の情景と、そこで繰り広げられる悲しい別れ。少女たちの瑞々しい感性と、死という抗えない現実との対比。しかし、それは単なる悲劇ではなく、痛みを通して成長していく生命の輝きや、失われた者への思いを受け継いでいくことの大切さを教えてくれる物語でもあります。

ラストシーン、城を去るミチルが再び水路の花を見る場面。以前とは違い、その花に込められた意味を理解し、死者たちの思いを感じ取るミチルの姿は、彼女の成長を象徴しています。夏の終わりと共に林間学校は終わりますが、この夏に経験したことは、彼女たちの人生にとって忘れられない、そしてかけがえのない記憶として刻まれることでしょう。この余韻こそが、恩田陸作品の魅力なのだと改めて感じさせられます。

まとめ

この記事では、恩田陸さんの小説「七月に流れる花」の物語の核心部分に触れながら、その詳細な流れと、作品から受け取った深い印象についてお話ししてきました。転校生のミチルが、謎めいた林間学校で出会った少女たちと共に過ごす、ひと夏の特別な体験が描かれています。

物語は、美しい夏の情景と少女たちの瑞々しい交流を描きつつも、その裏には「緑色感冒」という病と、避けられない「死」という重いテーマが存在します。奇妙な城のルール、夏の人々の正体、そして水路を流れる花の本当の意味が明らかになるにつれて、物語は切なく、そして深い感動へと読者を誘います。

少女たちが家族との最期の別れを経験し、悲しみを共有しながらも絆を深め、成長していく姿は、胸を打ちます。生と死、別れと出会い、喪失と希望といった普遍的なテーマが、恩田陸さんならではの幻想的で美しい筆致で描かれており、読後に深い余韻を残します。

「七月に流れる花」は、単なる青春小説やミステリーに留まらない、読む人の心に静かに響く力を持った作品です。もし未読であれば、この夏、少女たちの切なくも美しいひと夏の物語に触れてみてはいかがでしょうか。きっと忘れられない読書体験となるはずです。