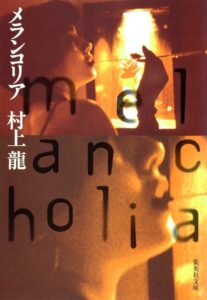

小説「メランコリア」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「メランコリア」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この作品は、読む者の精神を深く揺さぶり、価値観の根底を問いただす力を持っています。村上龍さんの作品群の中でも、特にその哲学的な深さと危険な魅力で知られ、一度読むと忘れられない強烈な印象を残す一冊と言えるでしょう。

物語の中心にいるのは、ヤザキという伝説的な男。彼の語る言葉は、まるで毒のようにゆっくりと、しかし確実に聞き手の内側を侵食していきます。本記事では、まず物語の導入となる部分のあらすじを追い、その後、物語の核心に触れる重大なネタバレを含む、詳細な感想を綴っていきます。

この記事を読むことで、「メランコリア」がどのような物語であるか、その骨格を掴んでいただけるはずです。そして、この小説が内包する「ゆううつ」という名の哲学が、いかにして登場人物たち、ひいては読者自身をも捉えて離さないのか、その構造の一端を解き明かしていきたいと思います。

この物語に触れることは、ある種の覚悟を伴う体験かもしれません。しかし、その先に待ち受ける思考の深淵を覗き込む経験は、他では得がたいものです。これから、あなたを村上龍さんが描く、抗いがたい憂鬱の世界へとお連れします。

「メランコリア」のあらすじ

物語は、女性ジャーナリストのミチコが、ある男の行方を追ってニューヨークのダウンタウンにいる場面から始まります。彼女が探しているのは、かつて伝説の男とまで言われたヤザキ。社会の片隅でホームレスとしてひっそりと暮らす彼を見つけ出したミチコは、インタビューを試みます。この出会いが、物語のすべてを引き出すきっかけとなるのです。

ミチコを前に、ヤザキは自身の過去について、堰を切ったように語り始めます。その語りのほとんどは、ケイコとレイコという二人の女性と送った、倒錯的で閉鎖的な日々の記憶でした。外部から完全に隔絶されたホテルのスイートルーム。そこで繰り広げられたのは、セックスとドラッグに満ちた、終わることのない儀式のような毎日でした。

ヤザキはそこで「先生」と呼ばれ、二人の女性との関係において絶対的な主導権を握っていました。彼の語る内容は、常識的な倫理観からは大きく逸脱したものでありながら、奇妙な説得力と引力を持っています。ミチコは、ただ彼の言葉の奔流に飲み込まれ、聞き手としてそのすべてを受け止めるしかありません。

ヤザキの独白は、彼が構築した異常な共同体の詳細な記録であり、彼の哲学の告白でもありました。しかし、その平穏に見えた(あるいは、歪んだ形で安定していた)関係は、ある夜、一人の女性の告白によって、決定的な破局へと向かい始めます。このあらすじの先には、衝撃的な結末が待っていますが、それはこの後の感想で詳しく触れていくことにします。

「メランコリア」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、「メランコリア」の核心に迫る部分、重大なネタバレを含む感想を綴っていきます。この物語がなぜこれほどまでに読む者の心を捉え、そしてかき乱すのか。その構造と哲学を、私なりに解き明かしていきたいと思います。

まず、この物語の形式が非常に巧みである点に触れなければなりません。ジャーナリストのミチコがヤザキにインタビューするという枠組み。これは、読者をミチコと完全に同一化させるための、計算され尽くした装置だと感じます。私たちはミチコと共に、ヤザキという得体のしれない存在の前に座り、彼の独白を聞かされることになるのです。

ジャーナリストとして、本来は対象を客観的に観察し、記録する主体であったはずのミチコ。しかし、ヤザキの語りが始まると、彼女はその主体性を徐々に奪われ、彼の世界観を受け入れる受動的な器へと変貌していきます。この構造によって、私たちはヤザキの思想の恐ろしさを説明されるのではなく、彼の言葉の奔流を通じて、直接的に体験させられるのです。

ヤザキが語る世界の中心は、ケイコとレイコという二人の女性と過ごしたホテルのスイートルームです。そこは外部の倫理や価値観が一切届かない、完全に閉鎖された小宇宙でした。そこで繰り返されるセックスとドラッグの日々は、単なる退廃的な生活の描写ではありません。あれは、ヤザキという支配者が作り上げた、独自のルールと儀式に支配された実験場だったのです。

彼の主導する性的な行為は、単なる快楽の追求とはまったく異質のものです。ヤザキ自身が語るように、それは一種の「物語」でした。彼は演出家として振る舞い、女性たちを定められた役割へと導きます。この儀式化された行為を通じて、彼は権力、服従、そして自己同一性の解体といった、自身の哲学的なテーマを探求し、実践していたのではないでしょうか。

つまり、作中で描かれる倒錯的な関係性は、ヤザキの持つ根源的な虚無思想、ニヒリズムを物理的に体現するための具体的な方法論だったのです。彼はパートナーのアイデンティティを解体し、感覚と力関係だけが実在するという、彼独自の世界を現出させようとしていた。そう考えると、その異様な日々の描写も、必然性を持ったものとして浮かび上がってきます。ここから先の展開は、物語の核心となるネタバレを含みます。

この歪んだ共同体の均衡が崩れるきっかけは、ある夜のレイコの告白でした。「自分は価値のない人間だ」。彼女は、ヤザキとの主人と奴隷という倒錯した関係性の中に、かろうじて自身の存在意義を見出していました。その彼女が、自らの根底にある深い自己嫌悪を、主人であるヤザキに吐露したのです。それは、自身の隷属に「価値」を与えてほしいという、悲痛な叫びでした。

この魂の叫びに対するヤザキの応答こそ、彼の思想、そしてこの物語の核心を最も残酷な形で示すものです。彼は慰めも否定もせず、ただこう告げます。「俺もお前も価値なんかない。他人から価値ある人間と思われるような生き方は無駄だ」。この言葉は、レイコが承認を求めていた「価値」という概念そのものを、根こそぎ破壊する宣告でした。

ヤザキは、彼女が必死に立っていた土俵そのものを消し去ってしまいます。社会的な評価から個人的な感情まで、あらゆる価値判断のシステムからの完全な離脱。これこそが彼の「メランコリア(ゆううつ)」の本質であり、彼の哲学の根源にあるものなのです。レイコにとっては、救いを求める最後の藁をも断ち切られるような、絶望的な瞬間だったでしょう。

そして、ヤザキは決定的な一撃を放ちます。「お前は奴隷じゃない」。この一見、肯定的に聞こえる言葉が、この文脈においては最も破壊的な力を持つという事実に、私たちは戦慄を覚えます。レイコの唯一のアイデンティティは、ヤザキの世界における「奴隷」という役割そのものでした。彼女は自由であることの苦痛から逃れるため、その地位に安らぎを見出していたのです。

この宣告は、彼女を解放するものではありませんでした。それは、彼女の存在を支えていた最後の足場を、彼女自身の足元から引き抜く行為でした。ヤザキは、自発的な奴隷を求めていたわけではない。主人と奴隷、価値と無価値といった二項対立そのものが、いかに無意味な幻想であるかを証明しようとしていたのです。このネタバレは、彼の思想の究極的な残酷さを露呈させています。

レイコの精神的な崩壊は、ヤザキの哲学的な命題が、人間一人の精神を犠牲にすることで完璧に証明された瞬間でした。この対話のシークエンスは、ヤザキのニヒリズムが、静的な思想ではなく、他者を破壊するほどの力を持つ、能動的で攻撃的なものであることを私たちに突きつけます。

この物語のタイトルでもある「メランコリア」、すなわち「ゆううつ」。ヤザキは自らの最優先事項が「ゆううつ」であると公言します。しかし、それは私たちが一般的に考える気分の落ち込みや、医学的なうつ病とはまったく異なります。彼の「ゆううつ」は、確立された一つの哲学的な態度なのです。

彼は、あらゆるものに縛られず、他者との比較の対象にもならず、競争という土俵に決して上がらない「強者」として描かれます。彼の「ゆううつ」とは、人生のすべてを見通してしまったがゆえの絶望、あるいは達観から生まれる精神状態と言えるかもしれません。この社会からの離脱こそが、彼の持つ不思議な魅力と力の源泉となっているのです。

「価値」というものさしを放棄し、競争に参加しないことで、ヤザキは人々を支配する社会システムの外側に立つことができます。その特異な立ち位置が、彼にすべてを見透かしているかのような雰囲気を与え、いまだ承認や意味を求めて生きる人々に対して、絶対的な優位性をもたらします。彼の「メランコリア」は、究極の自由の一つの形なのかもしれません。

この重いテーマは、小説の文体そのものによっても体現されています。一文が非常に長く、ページにびっしりと書き込まれた文章。それは論理的でありながら、読者に息つく暇を与えません。私たちは、まるでヤザキ本人に語りかけられているかのように、彼の思考の奔流にただただ押し流されていくのです。

この文体は、読者に感情的な処理や内省の余裕を与えません。登場人物の内面描写も極端に少ないため、私たちは特定の誰かに感情移入するのではなく、ヤザキという一つの巨大な思考システムそのものと対峙させられます。この読書体験は、ヤザキの言葉に飲み込まれていくミチコの体験を、読者自身が追体験する過程そのものなのです。

物語はヤザキの独白では終わりません。最後の場面、視点は再びミチコに戻ります。彼の物語をすべて聞き終えた彼女は、メキシコのアステカの遺跡へと旅立ちます。この結末は、ヤザキの思想というウイルスが、聞き手であったミチコに完全に伝染したことを示唆する、不穏なものです。客観的な記録者であった彼女は、今やその思想の能動的な体現者へと変貌してしまったのです。遺跡に漂う不穏な空気の中、物語は幕を閉じます。ヤザキの「メランコリア」は、ミチコの中で生き続け、新たな物語を始めるのかもしれない。そんな予感を残して。

まとめ

村上龍さんの「メランコリア」という作品のあらすじと、ネタバレを交えた感想を述べてきました。この小説は、単なる物語として消費されることを拒絶するような、強烈な力を持っています。ヤザキという男が語る、価値や意味を無化する哲学は、読む者の安定した日常を静かに、しかし確実に侵食してくるかのようです。

インタビューという形式を通じて、読者を物語の当事者として引きずり込む構造。そして、息苦しいまでに続く長大な文章。そのすべてが、ヤザキの「ゆううつ」という思想を読者に直接感染させるための装置として機能しているように感じられます。物語の結末が示すのは、この思想が決して一個人のものではなく、伝染性を持つイデオロギーであるという恐ろしい可能性です。

この作品を読み終えた後には、言葉にし難い重い感覚が残るかもしれません。それは、ヤザキの思想に魅了され、同時にその危険性を感じ取った証拠なのでしょう。物語のあらすじを追うだけではわからない、この作品の本当の恐ろしさと魅力は、実際にその文章の奔流に身を委ねてこそ、初めて理解できるものだと思います。

もしあなたが、既存の価値観を揺さぶられるような、深遠な読書体験を求めているのであれば、この「メランコリア」は避けて通れない一冊となるはずです。ただし、その毒に侵される覚悟は必要かもしれません。