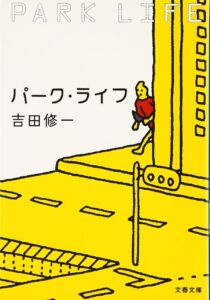

小説「パーク・ライフ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、芥川賞を受賞したことでも知られ、多くの読者を魅了してきました。一見すると静かで淡々とした日常が描かれているように思えますが、その奥には現代都市に生きる私たちの心の奥底に響くような、繊細で複雑な感情が流れています。

小説「パーク・ライフ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、芥川賞を受賞したことでも知られ、多くの読者を魅了してきました。一見すると静かで淡々とした日常が描かれているように思えますが、その奥には現代都市に生きる私たちの心の奥底に響くような、繊細で複雑な感情が流れています。

物語の舞台は、東京の都心にありながら、どこか特別な時間が流れているかのような日比谷公園。主人公である「僕」と、公園で偶然出会う名も知らぬ「彼女」との、つかず離れずの関係性を軸に物語は展開していきます。彼らの言葉少ない会話や、共有する時間の中に、都市生活における人との距離感、孤独、そして見えない「何か」を求める心が描かれます。

この記事では、そんな「パーク・ライフ」の物語の核心に触れるあらすじを、結末まで含めてお伝えします。さらに、作品を深く読み解いた長文の感想では、登場人物たちの心理や、作品が投げかけるテーマについて、ネタバレを交えながらじっくりと考察していきます。

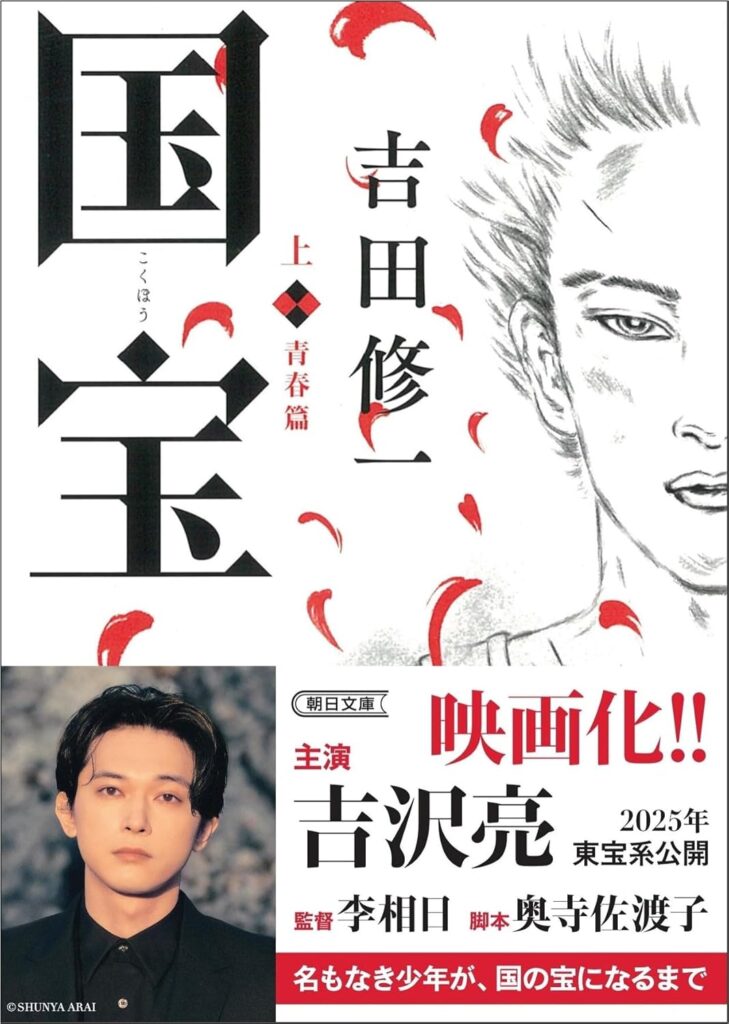

「パーク・ライフ」を既に読まれた方も、これから読もうと考えている方も、この記事を通して作品の新たな魅力に気づいていただけたら嬉しいです。それでは、吉田修一さんが紡ぐ、都市の一隅の物語へご案内しましょう。

小説「パーク・ライフ」のあらすじ

主人公の「僕」は、都内の会社で働く若いサラリーマンです。彼は、大学の先輩夫婦が離婚の危機で別居している間、広尾にある彼らの高級マンションで、ペットの猿の世話をしながら暮らしています。日比谷公園のベンチで、遅い昼食をとることが彼の日課でした。

ある日、地下鉄の車内で「僕」は、同僚と間違えて見知らぬ女性に話しかけてしまいます。その直後、いつものように日比谷公園へ行くと、先ほどの女性と偶然再会します。彼女もまた、公園のベンチで昼食をとるのが習慣だったのです。こうして、「僕」と「彼女」の奇妙な交流が始まります。互いの名前も職場も知らないまま、二人は公園で一緒に過ごす時間が増えていきます。

「僕」の心には、高校時代に片思いしていた同級生「ひかる」への未だ消えぬ想いがありました。「ひかる」は男性であり、「僕」は彼に特別な感情を抱き続けていたのです。このことは、「僕」の対人関係や自己認識に影を落としています。一方、「彼女」もまた、どこか謎めいた雰囲気を持ち、鋭い観察眼で「僕」や周囲の人々を見つめています。

公園には、噴水広場で小さな赤い気球を上げている老人がいました。「彼女」は「僕」を伴って老人に話しかけ、老人は気球にカメラを付けて空から公園を眺めたいという夢を語ります。日常の些細な出来事のなかで、「僕」は時に下着泥棒と間違われるなど、都市生活のなかでの誤解や他者の視線に戸惑うこともありました。

物語の終盤、「彼女」は「僕」を誘い、銀座の地下ギャラリーで開かれている写真展を訪れます。その写真は彼女の故郷や生まれた産婦人科を写したものでした。写真を見終え、ギャラリーの階段を上がる途中、「彼女」はふと立ち止まり、「よし。……私ね、決めた」と呟きます。何を決めたのかは語られないまま、物語は幕を閉じます。

小説「パーク・ライフ」の長文感想(ネタバレあり)

吉田修一さんの「パーク・ライフ」は、読後に静かな余韻が長く続く作品です。派手な事件が起こるわけでも、劇的な恋愛模様が描かれるわけでもありません。しかし、ページをめくるうちに、登場人物たちの息遣いや心の揺らぎが、まるで自分のことのように感じられてくるのです。この感想では、物語の核心に触れながら、その魅力の源泉を探ってみたいと思います。

まず、「僕」という主人公の人物像について触れないわけにはいきません。彼は先輩夫婦のマンションに「間借り」し、元々住んでいたアパートには母親が滞在しているという、どこか地に足がついていないような状況に身を置いています。この「借り物」の感覚は、彼の生活空間だけでなく、彼自身の存在のあり方にも通底しているように感じられます。彼が抱えるアイデンティティの不確かさ、それは現代を生きる多くの人が、程度の差こそあれ感じているものではないでしょうか。

そして、物語の主要な舞台となる日比谷公園。ここは単なる背景ではなく、もう一人の登場人物と言っても過言ではない存在感を放っています。オフィス街の喧騒の中にありながら、そこだけ時間がゆっくりと流れているような、一種の異空間。様々な人が集い、すれ違い、時には短い言葉を交わすこの場所は、都市の縮図であり、人々の孤独と繋がりが交錯する舞台装置として巧みに機能しています。心字池のベンチは、「僕」と「彼女」にとって、ささやかな聖域のようにも見えます。

「彼女」との出会いは、地下鉄での人違いという些細な誤解から始まります。この偶然性は、都市生活における人間関係の始まりの曖昧さや、予測不可能性を象徴しているかのようです。車窓から見えた臓器移植ネットワークの広告の言葉「死んでからも生き続けるものがあります。それはあなたの意思です」というフレーズが、二人の最初の会話のきっかけとなるのも示唆的です。生と死、身体と意思、そういった根源的なテーマが、物語の冒頭から静かに提示されているのですね。

日比谷公園での再会を経て、「僕」と「彼女」は、互いの素性を深く知らないまま、公園で昼食を共にするようになります。この徹底された匿名性こそが、「パーク・ライフ」の持つ現代性を際立たせているのではないでしょうか。名前も知らない相手と、一定の時間を共有する。それは希薄な関係とも言えますが、同時に、余計な情報や先入観なしに人と向き合うことの心地よさ、あるいは、そうせざるを得ない都市生活者の知恵のようなものも感じさせます。「内部の空洞化に拮抗してよりどころになるかもしれない身体そのもの、自分の臓腑でさえ、やはり借り物にすぎない」という作中の言葉は、この匿名性と深く響き合っています。

「彼女」の人物像もまた、魅力的で謎に満ちています。スターバックスに集う女性たちを冷静に分析する言葉には、彼女の鋭敏な観察眼と、ある種の達観が表れています。「なんにも隠してることなんてないわよ。逆に、自分には隠すものもないってことを、必死になって隠そうとしてるんじゃないのかな」。この言葉は、彼女自身が抱えるかもしれない空虚さや、それに対する倦怠感をも匂わせます。しかし同時に、彼女の眼差しは「母親的な『見守る視線』」とも評され、「僕」に対して包容力を見せる場面もあり、その多面性が彼女のミステリアスな魅力を深めています。

公園に登場する気球を上げる老人も、忘れがたい存在です。彼が語る「気球にカメラを取り付けて上空から公園の様子を撮影したい」という夢は、ささやかでありながら、どこか詩的な響きを持っています。日常から少しだけ浮揚し、異なる視点から世界を眺めてみたいという願望。それは、「僕」や「彼女」が心の奥底で抱いているかもしれない、現状からの小さな逸脱への希求と重なるようにも思えます。

「僕」の内的世界に目を向けると、そこには他者への警戒心と共に、人間の「中と外」、身体性への強い関心が見て取れます。日比谷交差点の地下の断面図を想像したり、レオナルド・ダ・ヴィンチの「人体解剖図」や臓器移植の広告に惹かれたりする描写は、彼が表面だけでは捉えきれないものの内部構造や、存在の本質に迫ろうとしているかのようです。この「見透かされることへの恐怖」と「内部を理解したい欲求」というアンビバレントな感情が、彼の行動の根底にあるのかもしれません。

「僕」が一時的に身を寄せている先輩夫婦の離婚問題も、物語に影を落とす重要な要素です。身近な人間関係の破綻は、「僕」が感じる世界の不安定さを増幅させ、人間関係の脆さを彼に突きつけます。瑞穂さんにストロベリーアイスクリームを渡すエピソードは、相手の望むものより少し良いものをさりげなく提供する、という彼のスタンスを示すと同時に、深い関与を避けるための計算された振る舞いとも解釈でき、彼の複雑な対人関係のあり方を垣間見せます。

そして、物語の縦軸として非常に重要なのが、「僕」の高校時代の同級生「ひかる」への未だ消えぬ想いです。「ひかる」が実は男性であり、「僕」が同性愛者であるという解釈は、この物語を読み解く上で欠かせない視点でしょう。この解釈に立つと、「僕」が抱える「秘密」、他者への過剰な警戒心、そして「彼女」との関係が恋愛に発展しない理由など、多くの点に合点がいきます。

「弟にそっくりだから」という、「ひかる」からの拒絶の言葉。これは「僕」にとって、どれほど深く、そして奇妙な形で心に刻まれたことでしょう。この特異な拒絶は、彼の自己認識やアイデンティティ形成に大きな影響を与えたであろうことは想像に難くありません。「ひかる」への想いは、単なる過去の恋愛としてではなく、「僕」の現在のあり方を規定し続ける、未解決な感情の核として存在しているのです。

「自分のこのからだが、借り物みたいじゃないですか」「外側だけが個人のもので、中身はぜんぶ人類の共有物」という「僕」の言葉は、彼が抱える存在の不確かさを端的に表しています。この「借り物の身体」という感覚は、彼が自身のセクシュアリティを社会的な規範の中でどのように位置づけてよいかわからない、という葛藤とも深く結びついているように思われます。見知らぬ男性が落としたシャツを丁寧に畳む行為や、飯島愛の『プラトニック・セックス』を意図的に部屋に置くといったエピソードは、彼の隠された自己と、それを理解されたいという切実な願いの表れなのかもしれません。

日常の中に紛れ込む非日常的なエピソード、例えば「僕」が下着泥棒と間違われる一件などは、平穏に見える都市生活の表面下に潜む、誤解や悪意、そして他者の視線という脅威を象徴しています。このような小さな波紋に対して、「僕」ができる限り人間関係の表面だけをなぞるようにしてやり過ごそうとする態度は、傷つきやすい自己を守るための処世術なのでしょう。しかしそれは同時に、真の他者との接触を避けてしまうことにも繋がりかねません。

物語のクライマックス、写真展の場面は非常に印象的です。「彼女」が「僕」を誘って訪れたギャラリーに展示されていたのは、彼女の故郷や生まれた産婦人科の写真でした。この経験が、「彼女」に何らかの決意を促したことは間違いありません。「そっか。あなた私の田舎を知ってるのね」という彼女の言葉と嬉しそうな表情は、それまで謎に包まれていた彼女のパーソナルな部分が、初めて「僕」と共有された瞬間でもあります。写真は過去と現在を繋ぎ、時に人に大きな力を与えるものですが、この時の「彼女」にとっても、自身のルーツとの再会が、新たな一歩を踏み出すきっかけとなったのでしょう。

そして、階段を上がりながら「彼女」が呟く「よし。……私ね、決めた」という言葉。この決断の内容が具体的に明かされないまま物語が終わることは、多くの読者に深い問いを残します。しかし、この「オープン・エンディング」こそが、「パーク・ライフ」の魅力の一つなのだと思います。彼女の決断は、おそらく彼女自身の内面における大きな変化であり、新たな可能性への一歩です。その具体的な内容は読者の想像に委ねられますが、そこには確かな希望の光が感じられます。地下のギャラリーから地上へ出てくるという行為自体が、彼女の新たな始まりを象徴しているのかもしれません。

「パーク・ライフ」は、都市に生きる個人の孤独と、それでもなお他者との繋がりを求める心の機微を、静謐な筆致で描ききった傑作だと感じます。登場人物たちの抱える不安や欠落感は、決して他人事ではなく、私たちの日常にも潜んでいるものです。彼らが交わす言葉は少なくても、その行間には豊かな感情が込められており、読むたびに新たな発見があります。それはまるで、日比谷公園の木漏れ日のように、淡く、しかし確かな温もりを与えてくれる物語なのです。

まとめ

吉田修一さんの小説「パーク・ライフ」は、現代の都市に生きる人々の心の風景を、静かで繊細な筆致で描き出した作品です。主人公「僕」と、日比谷公園で出会う名も知らぬ「彼女」との、つかず離れずの交流を通して、人間関係の希薄さや匿名性、そしてその中で芽生える束の間の安らぎや共感が描かれています。

物語全体を覆うのは、「借り物」のような感覚と、それに伴う自己存在の不確かさです。「僕」が抱える過去の恋愛への未練や、自身のセクシュアリティに関する葛藤は、彼が他者や社会との間に感じる壁の象徴とも言えます。日比谷公園という舞台は、都市の喧騒の中のオアシスであると同時に、人々の孤独が交錯する場所として効果的に機能しています。

「彼女」の謎めいた存在感や、物語の終盤で下される「決断」は、多くの解釈の余地を残し、読者に深い思索を促します。この開かれた結末こそが、作品に奥行きを与え、何度でも読み返したくなる魅力となっているのではないでしょうか。大きな事件が起こるわけではない日常の中で、登場人物たちの微細な心の動きを丁寧に捉えることで、「パーク・ライフ」は私たち自身の内面を映し出す鏡のような役割を果たしてくれるのです。

この作品は、芥川賞受賞作としての文学的な評価も高く、吉田修一さんの初期の代表作として、その後の作品群にも通じるテーマ性や作風の原点を示しています。都市生活のリアリティと、人間の普遍的な感情が織りなす「パーク・ライフ」の世界は、読後に静かな感動と、日常を見つめ直すきっかけを与えてくれるでしょう。

-728x1024.jpg)