小説「パリ情景 動かぬ時の扉」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「パリ情景 動かぬ時の扉」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

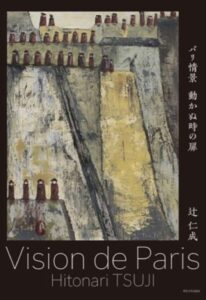

「パリ情景 動かぬ時の扉」は、絵と言葉が同じ呼吸で進んでいく、少し変わった読み味の一冊です。油彩画を中心にしたアートブックでありながら、中編小説「動かぬ時の扉」が中核に置かれています。

「パリ情景 動かぬ時の扉」を開くと、まず目に入るのはパリの空気です。火災後のノートルダム周辺を舞台にした物語が、時空のゆらぎを抱えながら都市そのものを描こうとする、という骨格が示されています。

この記事では「パリ情景 動かぬ時の扉」の全体像をつかむために、作品の構成に踏み込みつつ、あらすじと読みどころを丁寧にほどいていきます。参照したURLは末尾にまとめました。

「パリ情景 動かぬ時の扉」のあらすじ

「パリ情景 動かぬ時の扉」は、パリとノルマンディで描かれてきた絵と、中編小説を一冊に束ねた構成です。出版元の紹介では、パリ情景や「金の扉」を軸にした前半と、「見えないものたち」を主題にした後半に分かれ、その間を小説「動かぬ時の扉」がつなぐ、と整理されています。

物語の入り口は、火災で傷を負ったノートルダム周辺の気配に寄り添うところから始まる、と作者側の発信で語られています。都市の記憶が揺れている場所で、視界に映る建物や川の輪郭が、時間の感覚にまで影響していくような感触が立ち上がります。

小説はミステリー仕立てと紹介され、読み進めるほどに、不可逆と思っていた時間の前提が少しずつ揺らいでいく方向へ向かいます。けれど、この段階では結末の形を断定せず、都市の奥で何が起きているのか、読者が手探りで確かめていく流れを大切にしたいところです。

一方で絵は、同時期の個展に出品された作品群が核になっているとされます。ページをめくる行為そのものが、展示空間を歩く体験に近づいていき、小説と絵の往復が自然に促されます。

「パリ情景 動かぬ時の扉」の長文感想(ネタバレあり)

まず強く残るのは、「パリ情景 動かぬ時の扉」が“読む”と“見る”を同列に置いていることです。小説が絵を説明し、絵が小説の場面を再現する、という単純な関係ではありません。むしろ、互いの表現がゆるやかに干渉し合い、読者の内部でだけ結び直されていく設計になっています。

この一冊が面白いのは、都市の描き方が観光名所の整理ではなく、「時間の手触り」として現れる点です。「パリ情景 動かぬ時の扉」の小説部分は、火災後のノートルダム周辺を舞台に据えることで、失われたものが“過去”として片付かないまま現在に残る感覚を、じわじわと押し出してきます。

しかも、その時間は一直線に進みません。紹介では、時空が錯綜し、不可逆だと思われてきた時間の概念を覆す手法が使われるとされています。ここで「パリ情景 動かぬ時の扉」は、出来事の派手さではなく、足元の確かさが揺らぐ怖さで読者を引き込んできます。

絵の側も同じ方向を向いています。パリを描く、と言ったときに期待されがちな華やかさだけではなく、空の重さ、石の冷たさ、川の湿り気のようなものが前に出てきます。ページをめくるたび、視線が一瞬止まり、そこからまた読みへ戻る、その往復が気持ちよく続いていきます。

「パリ情景 動かぬ時の扉」の大きな仕掛けは、前半と後半が別の主題を持つのに、断絶しないことです。前半にはパリ情景や「金の扉」を軸にした作品が置かれ、後半には「見えないものたち」という主題の連作が据えられる。分かれているのに、読み手の感覚ではひと続きになるように、小説が“蝶番”として働きます。

ここで効いてくるのが「扉」という主題です。扉は境界であり、選択であり、隔たりでもあります。「パリ情景 動かぬ時の扉」は、その扉を“開くか開かないか”の劇的な二択にせず、開きかけのまま時間が止まっているような瞬間の連なりとして差し出してきます。

また、作者側の発信では、絵と小説がほぼ同時期に創作され、互いに影響を与え合っている、とされています。だから読み手は、物語の筋を追うのと同時に、筆致の速度や、画面に残る躍動の気配まで、言葉のリズムとして受け取ってしまうんです。

その同時制作の感覚は、読者にとって不思議な安心にもなります。物語が少し危うい方向へ寄っていっても、絵が都市の輪郭を保持してくれる。逆に、絵の余白が大きく感じられるとき、小説がそこへ体温を足してくれる。こうして「パリ情景 動かぬ時の扉」は、片方だけでは成立しない体験を作っていきます。

さらに背景として見逃せないのは、連載から完成へ、という流れです。「パリ情景 動かぬ時の扉」の小説「動かぬ時の扉」は、文芸誌で連載されていたものに加筆して完成させた、という説明があります。連載小説特有の“次回まで残る余韻”が、一冊の中で再配置され、絵のページ送りと結びついているようにも感じられます。

展示との連動も、この本の温度を上げています。青山の新生堂での展示が、作品群と連動していることが示され、実際に展覧会情報としても「辻仁成 展 -パリ情景、動かぬ時の扉-」がアーカイブされています。読書体験が、そのまま歩行体験へ延長される入口が用意されているわけです。

また、帝京大学の博物館でも関連展示が組まれたことが記録されています。たとえば千住博「ウォーターフォール」と辻仁成「Cascade」が並置される、という形で、絵画としての対話も意識されている。こうした周辺の動きがあると、「パリ情景 動かぬ時の扉」を“本の中だけの出来事”として閉じ込めにくくなります。

読み方のコツとしては、筋を急いで回収しようとしないことです。ミステリー仕立て、という言い方は確かに当てはまりますが、謎の解明より先に、都市の空気が先に届きます。「パリ情景 動かぬ時の扉」は、その順序を崩さない読者ほど、深く刺さる構造だと思います。ネタバレ

そして最後に残るのは、“見えないもの”をどう扱うか、という問いです。見えないものは、超常の話ではなく、記憶や悔い、あるいは祈りのような、人が日々の中で握りしめているのに説明できないものです。「パリ情景 動かぬ時の扉」は、それを絵の側からも小説の側からも包囲し、読者にだけ静かに手渡してきます。

この一冊を閉じたあと、パリを思い出す回路が少し変わるかもしれません。名所の名前よりも、川の曲がり方や、石の色や、夕方の気配のようなものが先に立つ。その変化が起きたなら、「パリ情景 動かぬ時の扉」はもう、あなたの中で“景色”になっているはずです。

「パリ情景 動かぬ時の扉」はこんな人にオススメ

「パリ情景 動かぬ時の扉」は、物語の筋だけで満足したい人よりも、空気ごと持ち帰りたい人に向いています。旅の記録のようでいて、旅先の出来事を整理する本ではありません。都市の温度を、目と心の両方で確かめたい人に届きやすいです。

絵を見るのが好きだけれど、解説に縛られたくない人にも合います。絵は説明されすぎず、けれど小説がそっと手すりになってくれる。絵と文章の距離感を、自分のペースで決められるところが魅力です。

展示に行くのが好きな人にもおすすめです。実際に「辻仁成 展 -パリ情景、動かぬ時の扉-」のように、作品が展示空間へ展開された記録があります。本を読んでから会場を歩く、会場の気配を思い出しながら本を開く、その往復がしやすい一冊です。

「パリ情景 動かぬ時の扉」は、近年の辻仁成の表現をまとめて触りたい人にも向きます。連載で育った小説を核にしながら、絵が同じ時間を並走しているという作りは、作家の現在地を立体的に感じさせてくれます。

まとめ:「パリ情景 動かぬ時の扉」のあらすじ・ネタバレ・長文感想

- 「パリ情景 動かぬ時の扉」は絵と小説が一冊で交差する構成です。

- 前半と後半で主題が分かれ、小説「動かぬ時の扉」が接続点になります。

- 舞台はノートルダム周辺の気配を抱えたパリで、時間感覚が揺らぐ方向へ進みます。

- ミステリー仕立てと紹介され、解明よりも空気が先に届く読後感があります。

- 絵と言葉は相互に干渉し、読者の中で結び直される設計です。

- 連載を土台に加筆して完成させた小説、という来歴が示されています。

- 展示との連動が語られ、読書体験が歩行体験へ延長されやすいです。

- 大学博物館の関連展示など、周辺の文脈も含めて楽しめます。

- あらすじは結末より前に、都市の記憶と現在が交わる感覚を掴むのが向きます。

- 見えないものを“説明”ではなく“手渡し”として受け取る一冊です。