小説「デクリネゾン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「デクリネゾン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

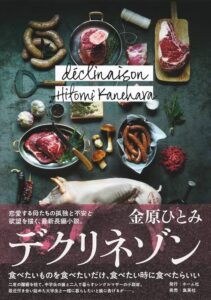

料理用語から題名を得たこの物語は、ひとつの食材を異なる調理で味わい直すように、人間関係を角度を変えて反復し、そのたびにズレや気づきを生み出します。語りの中心にいるのは、小説家の天野志絵。彼女は娘の理子と暮らしながら、年下の蒼葉と恋をしています。

あらすじを追うと、母と娘、元夫たち、作家仲間たちが食卓に集い、会話と食事が進むたびに価値観の継ぎ目が露わになります。後半にはネタバレに触れて、関係がどう捩れて再配列されるのかも見ていきます。『デクリネゾン』という題が象徴する意味も、そこで立ち上がってきます。

「デクリネゾン」のあらすじ

志絵は二度の離婚を経て、思春期の娘・理子と暮らす書き手です。取材が縁で知り合った大学生・蒼葉と交際を始め、日々の忙しさと孤独のあいだで、恋と生活の折り合いを探っています。食卓は物語の要で、料理を前に交わされる言葉が人間関係の温度を測ります。『デクリネゾン』という題が示すように、一度きりの出来事も少し形を変えて繰り返され、そのたびに別の味わいを生みます。

やがて志絵は、蒼葉と同居したいと理子に切り出します。理子は即答できず、彼女なりの安心やリズムが乱されることへの不安が滲みます。志絵の側にも、母としての責務と恋する一個人としての願いが同居しており、答えは単純ではありません。

作家仲間のひかりと和香もまた、それぞれの現実を抱えながら食卓に座ります。母であること、働くこと、愛すること——それらが互いに重なり合って軋む音が、会話の端々から伝わってきます。食事の場は、ただの団らんではなく、価値観がぶつかる舞台でもあります。

志絵が同居の話を進めると、理子は迷いの末に家を出て、元夫・吾郎のもとに身を寄せます。もう一人の元夫・直人の存在も、家族の形を考え直す鏡のように作用します。関係は静かにずれ、登場人物の本音が露出し始めます。ただし結末はここでは伏せ、変化の渦中にいる彼らの揺れだけを記しておきます。

「デクリネゾン」の長文感想(ネタバレあり)

第一に感じるのは、題名のコンセプトがそのまま物語の方法論になっている妙味です。デクリネゾンは、同じ食材を別の技法で提供する発想だと説明されますが、作品では「母」「恋人」「仕事仲間」といった関係が、場や相手を変えるたびに別様の味を見せます。ひと皿ずつの差異が積み重なり、登場人物の内奥が立体化していくのです。

食卓の場面が繰り返されることも特徴的です。料理の匂い、器の手触り、会話の温度差が、どの場より雄弁に関係性の偏りを映し出します。『デクリネゾン』という題が料理語源であることを知った瞬間、読者は「味の反復=関係の反復」という読みの回路に入っていきます。

志絵は「母」と「書き手」と「恋する人」の三つの立場を抱え、その都度、最適化の仕方が違います。娘・理子の安心を守るなら恋の優先度は落ち、書くことに没頭すれば家事が宙に浮く。どれも正しく、どれも不十分——この未完の状態を、作品は責めも免罪もしません。

蒼葉の存在は軽やかさの象徴に見えつつ、実は志絵の足場を試す試金石です。彼の「今を楽しむ」感覚は救いであると同時に、生活の重みを相対化してしまう危うさを含んでいます。志絵が癒やされながらも時に不意に空白に包まれるのは、その軽さがもたらす影の形でもあります。

理子が家を出て吾郎のもとへ向かう展開は、単なる反抗ではありません。彼女は「心地よさ」を守るために別の家庭の形を選び取り、結果として親子の距離が測り直されます。ここでようやく、志絵は自分の選択が誰の身体にどんな負荷をかけていたのかを、感覚としてつかみます。

元夫の吾郎と直人の配置も巧みです。過去の結婚が失敗として一括されず、それぞれが現在の志絵に与える影響として呼び戻される。二人の存在は「別れ=無効化」ではないことを示し、家族の更新可能性を静かに照射します。

作家仲間のひかり、和香という鏡像を通じて、志絵は「わたしだけの物語」から「集合的な現実」へ視点を広げます。彼女たちも仕事・家庭・恋の配分で揺れ、均衡の取り方は少しずつ異なる。食卓に三様の皿が並ぶとき、三人の正解が同時に立ち上がります。

『デクリネゾン』が鋭いのは、価値観の対立を勝敗に還元しないところです。ゼロと百の間に無数の配分があるという認識が、登場人物の舌と心に染みています。読者もまた、一皿ずつ味を変えるように自分の評価を微調整し続けることになります。

コロナ禍という時代背景は、会う・食べる・触れるという行為の意味を変えました。リモートと対面の違い、距離と親密の摩擦が会話の端々に反映され、食卓の物理性がそれに抗うように立ち上がります。触れられる距離でのやり取りは、言葉以上の情報を放ちます。

物語の後半、志絵は「母として」「恋人として」「書き手として」の配分をあらためて調合し直します。理子の選択を受け止め、蒼葉との距離を測り、過去の結婚も素材として組み直す。結果として得られるのは完璧なレシピではなく、つねに更新される配合表です。

ネタバレを踏み込むと、同居計画の頓挫や関係の再編は、失敗の証ではありません。むしろ「別の調理法」を試す契機として提示され、誰かが誰かの人生を全面的に占有しないための余白が確保されます。ここに、この物語の倫理が宿っています。

志絵の語りは時に自意識の渦に飲まれますが、自己弁護で終わらないのは「食べる・支度する・片づける」という生活の反復が、言葉を現実に繫ぎ止めているからです。台所に立つ姿が、観念の熱を適温に落とし直すのです。

理子の視点は多くを語りませんが、行動の選び方が鮮明な意思表示になっています。親の恋を頭ごなしに否定しない一方で、自分の生活を守るために住処を変える。彼女が示す現実的な賢さは、世代の違いを越えて胸に残ります。

蒼葉は「軽さ」の象徴として誤読されがちですが、軽やかさは不誠実と同義ではありません。相手の疲れを撫でて解かす気づかいは確かにあり、ただしそれだけでは生活は回らない——その限界を彼自身も学んでいく過程が、静かに描かれます。

物語の設計で際立つのは、章のタイトルやモチーフに料理語彙が多用される点です。皿の連なりに導かれて、読者の感覚も自然に「配合」「火加減」「寝かせる」といったキーワードへ同調していきます。味覚のメタファーが、思考の補助線になっているのです。

『デクリネゾン』は、家族小説・恋愛小説・仕事小説の三領域を横断します。出版の現場やイベントの空気感がリアルに描かれ、書くことの孤独と歓びが生活と交差する。その交差点で、志絵は自分の「正しさ」を少しずつ手放し、他者の「正しさ」と並べ置く練習をしていきます。

結びにふさわしいのは、題名の再確認でしょう。デクリネゾンは一度で完成しません。同じ素材でも、天気や体調や相手によって味が変わる。だからこそ、私たちの生活もまた「都度の最適化」であり、単一の正解を求めない姿勢が関係を生かします。

『デクリネゾン』は、誰かを断罪して読了感を与える物語ではありません。配分の違いを認め、今日の混ぜ方を明日に引き継ぐ。その地道な更新を、食卓の湯気とともに示す小説でした。読後に残るのは、誰かと料理を囲み、もう一度話してみようという静かな欲求です。

まとめ:「デクリネゾン」のあらすじ・ネタバレ・長文感想

『デクリネゾン』は、母・恋人・書き手という役割を一皿ずつ出し直す物語でした。食卓の反復が関係の反復を照らし、価値観の配分が更新され続けます。

あらすじの核は、志絵と理子、蒼葉、そして元夫たちの距離の測り直し。そこに作家仲間が加わり、多声的な合唱が生まれます。ネタバレに踏み込む後半では、同居の頓挫や家族の再編が「失敗」ではなく「別の調理法」へ踏み出す契機として描かれました。

読後、デクリネゾンという題が示す通り、私たちの生活も都度の配合でできているのだと実感します。『デクリネゾン』は、その感覚を確かに残してくれます。