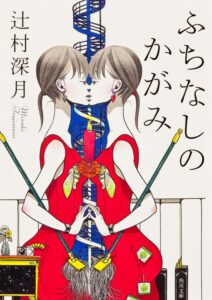

小説『ふちなしのかがみ』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月氏が紡ぎ出す、日常に潜む歪みと恐怖を描いたこの短編集は、読者の心の柔らかな部分を静かに、しかし確実に抉ってくるかのようです。学校の怪談、都市伝説、おまじない…どこか懐かしさを覚える題材が、氏の手にかかれば、単なるノスタルジーでは終わらない、深い闇を湛えた物語へと昇華されるのです。

小説『ふちなしのかがみ』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月氏が紡ぎ出す、日常に潜む歪みと恐怖を描いたこの短編集は、読者の心の柔らかな部分を静かに、しかし確実に抉ってくるかのようです。学校の怪談、都市伝説、おまじない…どこか懐かしさを覚える題材が、氏の手にかかれば、単なるノスタルジーでは終わらない、深い闇を湛えた物語へと昇華されるのです。

本書『ふちなしのかがみ』は、ミステリーの構造を持ちながら、じわりと肌にまとわりつくようなホラーの感覚を併せ持っています。それは、派手な恐怖演出とは一線を画す、静かで、だからこそ底知れない不気味さと言えるでしょう。現実と非現実、正気と狂気、その境界線が意図的に曖昧にされた世界では、読者自身の認識すら揺さぶられるかもしれません。この先に待ち受ける物語の深淵と、私の個人的な読み解きを、これから存分に語らせていただきましょう。

この記事では、『ふちなしのかがみ』に収録された五つの物語、その物語の概要、そして結末の核心に触れる部分も含めた詳細な読後感を記していきます。各話が持つ独自の雰囲気と、それらが織りなす短編集全体の魅力について、私なりの視点でお伝えできればと思います。まあ、どこまで共感いただけるかは分かりませんが、しばしお付き合いください。

小説『ふちなしのかがみ』のあらすじ

『ふちなしのかがみ』は、それぞれ独立した五つの物語から構成される短編集です。どの物語も、日常風景に潜む非日常的な恐怖や謎を扱っており、読後には何とも言えない余韻が残ります。辻村深月氏らしい心理描写の巧みさが、登場人物たちの不安や恐怖をリアルに伝えてくるでしょう。

第一話『踊り場の花子』は、学校の七不思議でお馴染みの「花子さん」がテーマ。しかし、この学校の花子さんはトイレではなく、階段に棲むと噂されています。夏休みの静かな校舎で、教師と元教育実習生が対峙する中、過去の女児死亡事件の真相が、花子さんの伝説と不気味に絡み合いながら浮かび上がってきます。嘘と真実が交錯し、誰が何を隠しているのか、疑念が渦巻く一編です。

第二話『ブランコをこぐ足』では、小学生の間で流行る「キューピッド様」という、コックリさんに似た遊びが引き金となります。遊びの中心人物だった少女がブランコ事故で亡くなったのは、果たして偶然なのか、それとも…。子供たちの証言は食い違い、無邪気さの裏に隠された残酷さや、スクールカーストといった現実的な問題が、不穏な影を落とします。真相は藪の中、といったところでしょうか。

第三話『おとうさん、したいがあるよ』は、特に異彩を放つ一編です。認知症の祖母の家を掃除する大学生の主人公つつじが、犬小屋や家の中から次々と「したい」を発見するという、衝撃的な展開を見せます。家族ぐるみで行われる隠蔽工作が淡々と描かれる様は、倫理観を揺さぶる不気味さに満ちています。現実なのか妄想なのか、その境界すら曖昧になっていく物語です。

第四話の表題作『ふちなしのかがみ』は、未来が見えるという鏡のおまじないにのめり込む女性・香奈子と、自宅前で少女の遺体を発見された音楽家・冬也の物語が交錯します。ミステリー要素が最も色濃く、鏡に映る未来と現実の事件が複雑に絡み合い、読者は巧みな語りの罠に誘われることでしょう。

第五話『八月の天変地異』は、スクールカーストに悩む小学生シンジが主人公。人気者になるために架空の友達「ゆうちゃん」を作り出した彼の前に、ある日、本物のゆうちゃんが現れるという幻想的な展開。現実逃避と友情、そして少年期の痛みが、ノスタルジックな筆致で描かれます。

小説『ふちなしのかがみ』の長文感想(ネタバレ有り)

さて、ここからは各物語の核心、つまり結末に触れながら、私の抱いた印象や解釈を詳しく述べていきましょう。『ふちなしのかがみ』という作品全体に通底するのは、やはり「境界線の曖昧さ」です。現実と非現実、日常と怪異、嘘と真実、それらの境目が溶け合っていく様は、実に巧みに描かれています。読んでいるうちに、自分の立っている場所さえ不確かに感じさせるような、そんな引力を持つ作品集と言えるでしょう。

まず『踊り場の花子』。これは実に古典的な怪談の骨子を持ちながら、現代的なミステリーの味付けが施された佳品です。教師・相川と元教育実習生・チサ子の会話劇が中心ですが、その会話が次第に過去の女児死亡事件の真相へと迫っていく。チサ子の追及は鋭く、まるで事件を目撃していたかのようです。ここで効いてくるのが、作中で語られる「花子さんの七不思議」のルール。「嘘を吐くと呪われる」「花子さんが望むものを与えること」。相川は、チサ子の正体が花子さんではないかと疑い始め、恐怖に駆られます。そして、自己弁護のために「頼むから、聞いてくれよ」と口にしてしまう。これが、七不思議のルールに抵触し、「無限階段の刑」に処される結末へと繋がるわけです。チサ子が本当に花子さんだったのか、それとも花子さんの力を借りた存在だったのか、あるいは相川の罪悪感が生み出した幻影なのか。明確な答えは示されません。しかし、相川が犯した罪と、学校の怪談という非現実的な存在が結びつき、彼を罰する構造は見事と言うほかありません。個人的には、チサ子は花子さんそのものではなく、花子さんの「代理人」あるいは「器」のような存在だったのではないかと考えています。さゆりの無念を晴らすために、花子さんがチサ子という媒体を選んだ、と。いずれにせよ、罪は逃れられないという、ある種の因果応報が怪談の形式で語られる。その構成の妙に、まずは唸らされました。読後、学校の階段が少し怖く見えるようになるかもしれませんね。

次に『ブランコをこぐ足』。これは子供の世界の残酷さと、集団心理の恐ろしさを描いた作品でしょう。コックリさんに似た「キューピッド様」という遊び。そこで中心的な役割を果たしていた少女みのりが、ブランコから転落死します。事故なのか、それともキューピッド様の呪いなのか。物語は、みのりの友人たちの証言を通して、真相を探ろうとします。しかし、それぞれの証言は微妙に食い違い、自己保身や嫉妬といった感情が透けて見えます。まるで羅生門のようです。特に印象的なのは、スクールカーストという現実的な問題が絡んでくる点です。みのりは、かつてはクラスの中心にいたものの、次第にその地位を失いかけていた。友人たちの証言からは、みのりへの嫉妬や、カースト下位への転落を恐れる心理が読み取れます。結局、みのりの死の直接的な原因は明示されません。しかし、様々な証言や状況証拠を繋ぎ合わせると、みのりが自ら死を選んだ可能性が濃厚に浮かび上がってきます。キューピッド様の遊びも、彼女にとっては現実逃避の手段、あるいは最後の助けを求める儀式だったのかもしれません。しかし、その願いも虚しく、友人たちの裏切りや無関心によって追い詰められていった。そう考えると、これは幽霊よりも、生きている人間の方がよほど怖い、というタイプの物語と言えるでしょう。幼馴染の茜の視点が、物語の導入と結びで効果的に使われています。彼女の冷静な観察眼が、子供たちの世界の歪みを浮き彫りにしているのです。この結末の曖昧さは、読者に解釈を委ねるものであり、同時に、子供の世界に潜む闇の深さを感じさせます。

そして、問題作とも言える『おとうさん、したいがあるよ』。これは五編の中でも最も不可解で、不気味な雰囲気を纏っています。認知症の祖母の家で見つかる、複数の「したい」。主人公つつじと両親は、それを淡々と処理し、燃やし、隠蔽します。この一連の行動が、あまりにも異常でありながら、日常的な作業のように描かれる点に、最大の恐怖があります。倫理観や常識が完全に崩壊した世界。なぜ死体があるのか、誰が殺したのか、祖母の認知症と関係があるのか。一切の説明はありません。さらに不可解なのは、隠蔽工作の後、両親がその記憶を失っているらしい描写です。つつじだけが、あの異常な出来事を覚えている。これは一体どういうことなのか。様々な解釈が可能でしょう。例えば、つつじ自身の精神が破綻しており、すべては彼女の妄想である、という解釈。祖母の認知症が、家族全体に影響を与え、現実認識を歪ませている、という解釈。あるいは、あの家自体が、何か異質な法則に支配された空間である、という超自然的な解釈も成り立ちます。参考にした文章にもあるように、エピローグの日付(5月5日)と物語開始時期(ゴールデンウィーク明け)の齟齬を考えると、つつじが見たものは、ペロ(犬)の死を発端とした精神的な混乱が生み出した幻覚だったのかもしれません。しかし、それだけでは説明しきれないような、生々しい描写も多い。この作品の魅力は、まさにこの「解釈の不能性」にあるのかもしれません。理解できないものに対する根源的な恐怖。読者は、明確な答えを得られないまま、不気味な余韻の中に放り出されます。それはある意味、非常に贅沢な読書体験とも言えるでしょう。答えがないからこそ、いつまでも考え続けてしまう。そんな引力を持った、異色の作品です。

表題作『ふちなしのかがみ』。これはミステリーとしての完成度が非常に高い一編です。未来が見えるという鏡のおまじない。それにのめり込む香奈子。彼女は、想いを寄せるサックス奏者・冬也との間に子供ができる未来を見ます。しかし、鏡の中の娘は、彼女の理想とはかけ離れた、才能のない子供に見える。香奈子は次第に精神のバランスを崩していきます。一方、冬也は自宅前で女児の遺体を発見される。この二つの出来事がどう繋がるのか。物語は香奈子の視点を中心に進むため、読者は彼女の主観に引きずられがちです。しかし、終盤で明かされる真相は衝撃的です。香奈子は、若い娘ではなく、冬也の父親の本妻だった。そして冬也は、その父親と愛人との間にできた子供。つまり、香奈子が見ていた鏡の中の娘は、自分の娘であり、冬也とは異母兄妹にあたる。香奈子が冬也に惹かれたのは、彼が若き日の夫に似ていたから。そして、遺棄された女児は、香奈子の娘その人だったのです。鏡のおまじないが見せた「未来」は、実は香奈子の歪んだ願望や不安が作り出した幻影であり、現実の悲劇と皮肉な形で結びついていたわけです。この叙述トリックは見事と言うほかありません。香奈子の年齢や立場を巧みに隠し、読者をミスリードする。タイトルの「ふちなしのかがみ」は、文字通りの意味だけでなく、現実と妄想、過去と現在、自他の境界がなくなった香奈子の精神状態をも象徴しているのでしょう。愛憎と狂気が渦巻く、濃密なミステリーでした。読後、もう一度読み返したくなること請け合いです。

最後に『八月の天変地異』。これは、他の四編とは少し毛色が異なり、少年期の痛みと成長を描いた、どこか切なく、ノスタルジックな物語です。主人公のシンジは、自分がスクールカーストの下位にいると自覚し、そこから抜け出すために、架空の友人「ゆうちゃん」を作り上げます。頭脳明晰で運動神経抜群、誰からも好かれる完璧な友人。しかし、その嘘はクラスメイトに見破られ、シンジはさらに孤立していきます。そんな彼の前に、ある日、嘘だったはずの「ゆうちゃん」が現実の存在として現れる。この展開は幻想的ですが、単なるファンタジーではありません。ゆうちゃんの存在は、シンジの内面、彼の理想や願望、そして弱さの象徴と捉えることができるでしょう。クラスメイトからのいじめに近い追求は、読んでいて胸が痛みます。子供の世界の残酷さが、ここでもリアルに描かれています。しかし、この物語の救いは、シンジが最終的に、病弱な友人キョウスケとの本当の友情の大切さに気づく点です。ゆうちゃんという虚構の存在との対峙を通して、シンジは自分自身と向き合い、困難な状況から一歩踏み出す勇気を得る。炎の中に飛び込むというラストシーンは、過去の自分との決別と、新たな自己への再生を象徴しているように感じられました。まるで、さなぎが蝶へと羽化するように、痛みと混乱の中から、確かな自己を見つけ出す少年の姿は、読者の心に静かな感動を残します。五編の中で、最も読後感が温かい作品かもしれません。辻村深月氏の描く少年少女の心理描写の確かさが、ここでも光っています。

全体を通して、『ふちなしのかがみ』は、恐怖や謎だけでなく、人間の心の脆さ、複雑さ、そして時にはその中に宿る仄かな光をも描き出しています。各話が独立していながら、「境界線の曖昧さ」という共通のテーマで緩やかに結びついている点も見事です。ホラー、ミステリー、青春譚と、様々な要素が混ざり合いながら、辻村深月という作家の持つ多面的な魅力を存分に味わわせてくれる。解釈の余地が多く残されている点も、読書体験をより豊かなものにしてくれるでしょう。読み終えた後、ふと自分の日常に潜むかもしれない「境界」について、考えさせられるような、そんな深みを持った作品集でした。

結び

辻村深月氏の『ふちなしのかがみ』は、五つの異なる物語を通して、日常と非日常、現実と幻想の境界を探る短編集です。学校の怪談から都市伝説、家庭内に潜む狂気、そして少年期の心の揺らぎまで、扱われるテーマは多岐にわたりますが、その根底には一貫して、人間の心理の深淵を覗き込むような鋭い視線が感じられます。それぞれの物語が持つ独自の雰囲気と、巧みな語り口は、読者を飽きさせません。

特に印象に残るのは、やはり「境界線の曖昧さ」というテーマでしょう。明確な答えが提示されない物語も多く、それがかえって不気味さや謎を深め、読者の想像力を掻き立てます。ホラー的な要素とミステリー的な要素が絶妙に融合されており、ただ怖いだけでも、ただ謎解きを楽しむだけでもない、複雑な読後感を与えてくれます。結末を知った上で読み返すと、また新たな発見があるかもしれません。

この『ふちなしのかがみ』という作品は、安易な答えやカタルシスを求める読者には、少々物足りなく感じる部分もあるかもしれません。しかし、物語の余韻に浸り、自分なりの解釈を巡らせることを楽しむ方にとっては、非常に味わい深い一冊となるはずです。日常のすぐ隣にあるかもしれない、少しだけ歪んだ世界。その扉を、本書は静かに開けて見せてくれるのです。