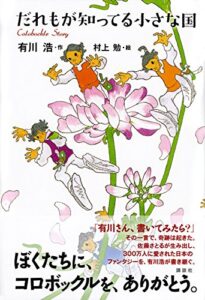

小説「だれもが知ってる小さな国」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。このタイトルを聞いて、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。そう、この作品は、佐藤さとるさんの不朽の名作「コロボックル物語」シリーズへの深い愛情と敬意を込めて、有川浩さんが紡いだ、新しい時代のコロボックルの物語なんです。

小説「だれもが知ってる小さな国」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。このタイトルを聞いて、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。そう、この作品は、佐藤さとるさんの不朽の名作「コロボックル物語」シリーズへの深い愛情と敬意を込めて、有川浩さんが紡いだ、新しい時代のコロボックルの物語なんです。

私自身、子供の頃に読んだ「だれも知らない小さな国」のワクワク感を今でも覚えていますが、有川さんが描くコロボックルの世界は、懐かしさとともに、現代を生きる私たちに響く、また違った温かさとメッセージを届けてくれます。佐藤さとるさんの世界観を大切にしながらも、そこには確かに有川浩さんならではの、人と人との繋がりの描写や、優しいまなざしが息づいています。

この記事では、そんな「だれもが知ってる小さな国」の物語がどのように展開していくのか、登場人物たちの魅力、そして物語の結末まで、私が感じたことをたっぷりとお伝えしていきたいと思います。「コロボックル物語」が好きだった方はもちろん、初めてコロボックルの世界に触れる方にも、この物語の持つ素敵な雰囲気が伝われば嬉しいです。ここから先は物語の内容に深く触れていきますので、未読の方はご注意くださいね。

小説「だれもが知ってる小さな国」のあらすじ

物語の主人公は、小学3年生の男の子、ヒコ(比古)。彼の家は「はち屋」さん。みつばちを育てて蜂蜜を採り、それを売って生活しています。そのため、ヒコは両親と一緒に、花の咲く時期に合わせて日本中を移動する生活を送っていて、年に何度も転校を繰り返す、ちょっと特別な日常を送っています。友達と長く一緒にいられない寂しさはあるけれど、自然の中でたくましく育つ、元気な男の子です。

ある日、採蜜作業を終えたヒコが、みつばちの巣箱を置いている草地から車へ戻ろうとした時のこと。「トマレ!」という鋭い、けれど小さな声が聞こえました。思わず足を止めたヒコの目の前を、大きなマムシが横切っていきます。声の主を探すと、そこにいたのは、草の葉っぱと同じくらいの背丈の、小さな小さな男の子でした。彼こそが、アイヌの伝承に登場する小人、コロボックルのハリーだったのです。これが、ヒコとコロボックルの、誰にも言えない秘密の出会いでした。

その後、ヒコは同じく養蜂家の娘で、同い年の女の子、ヒメ(比売)と出会います。ヒメもまた、コロボックルの存在に気づき、ヒコと秘密を共有することになります。二人の子供と、好奇心旺盛でわんぱくなコロボックルのハリーたちとの交流が、こっそりと始まります。コロボックルたちは、人間に姿を見られないように細心の注意を払っていますが、ヒコとヒメの純粋な心に、少しずつ警戒心を解いていくのでした。

物語は、ヒコとヒメが、少し風変わりな青年ミノルさんと出会うことで、さらに温かい広がりを見せます。ミノルさんは、おじいさん(じいじ)とおばあさん(フミさん)と一緒に暮らしており、ゆっくりとした自分のペースで生きています。ヒコとヒメは、ミノルさんと一緒に、彼の家の広い庭に生えている植物に名前の札をつけていく「植物園作り」を始めます。コロボックルたちもこっそり手伝いながら、穏やかで幸せな時間が流れていきます。しかし、そんな平和な日々に、ミノルさんのいとこであるトシオさんが現れたことで、少しずつ波風が立ち始めるのです。

小説「だれもが知ってる小さな国」の長文感想(ネタバレあり)

それでは、ここから「だれもが知ってる小さな国」の物語の核心に触れつつ、私の心に響いた点や、感じたことを詳しくお話ししていきたいと思います。結末に関する内容も含まれますので、まだ読みたくない方はご注意くださいね。

佐藤さとるさんへの敬意と、有川浩さんの新たな息吹

まず、この作品全体を包んでいるのは、佐藤さとるさんの「コロボックル物語」シリーズへの、有川浩さんの深い敬愛の念です。これはもう、ひしひしと伝わってきます。作中でヒコが学校の図書室で「だれも知らない小さな国」を借りて読む場面がありますが、これは本当に素晴らしい仕掛けだと思いました。オリジナル作品を物語の中に自然に組み込むことで、佐藤さとるさんの世界と有川浩さんの世界が地続きであることを示し、両作品へのリスペクトを表明しています。

「コロボックル物語」を子供の頃に読んだ方にとっては、懐かしい気持ちと共に、「ああ、あのコロボックルたちが、現代にもちゃんと息づいているんだ」という喜びを感じられるのではないでしょうか。私も、ページをめくりながら、子供の頃のワクワクした読書体験が蘇ってくるようでした。

一方で、この物語は単なる模倣や焼き直しではありません。そこには紛れもなく、有川浩さんならではの現代的な視点や、温かい人間ドラマが織り込まれています。登場人物たちの心の機微を丁寧に描き出す筆致や、現代社会が抱える問題(例えば、ミノルさんのような知的障害を持つ人との関わり方や、トシオさんが抱える家庭環境の問題など)に対する優しい眼差しは、まさに有川作品の真骨頂と言えるでしょう。古き良き児童文学の世界観を大切にしながらも、現代の読者の心に響く新しい物語として、見事に昇華させていると感じました。

魅力的な登場人物たち

この物語の魅力は、なんといっても登場人物たちの生き生きとした姿にあります。

-

ヒコ(比古): 主人公のヒコは、養蜂家の子供として、自然の中で伸び伸びと育った少年です。年に何度も転校するという、普通の子とは違う環境にありながらも、それを当たり前のこととして受け止め、たくましく生きています。コロボックルのハリーと出会い、秘密を共有することで、彼は責任感や、他者を思いやる心を学んでいきます。彼の純粋さや、コロボックルを守ろうとする真摯な姿は、読んでいてとても応援したくなります。

-

ヒメ(比売): ヒコと同じく養蜂家の娘であるヒメは、しっかり者で、少しおませな女の子。最初はコロボックルの存在に半信半疑でしたが、実際に目にすると、その可愛らしさに夢中になります。ヒコと一緒に秘密を守り、コロボックルたちとの交流を深めていく中で、彼女もまた成長していきます。ヒコとの友情とも恋ともつかない、微笑ましい関係性も、物語の素敵なエッセンスになっています。

-

コロボックル(ハリーなど): そして、物語の核心であるコロボックルたち! 彼らの存在なくして、この物語は語れません。村上勉さんが描く挿絵が、彼らの愛らしさを何倍にも増幅させています。特に、ヒコと最初に出会うハリーは、好奇心旺盛で、ちょっと生意気で、でも憎めない、まるで人間のわんぱく小僧のような魅力を持っています。彼らの言葉がすべてカタカナで表記されているのも、小さな存在感を際立たせる面白い工夫ですよね。(少し読みにくいのはご愛嬌ですが!)人間との間に厳格なルールを持ちながらも、ヒコやヒメの優しさに触れて、少しずつ心を開いていく過程は、読んでいて心が温かくなります。彼らが人間を助けたり、逆に助けられたりするエピソードは、種族を超えた友情の可能性を感じさせてくれます。

-

ミノルさん、じいじさん、フミさん: 物語の中盤から登場するミノルさんは、この物語に深い優しさをもたらす存在です。彼は知的な発達に遅れがあるようですが、作中ではっきりと「障害者」とラベリングされることはありません。ただ、他の人とは少し違う時間軸を生きている、純粋で心優しい青年として描かれています。ミノルさんの心は、まるで磨かれた水晶のように、曇りなく澄み切っていたのです。彼がヒコやヒメと一緒に行う「植物園作り」の場面は、本当に穏やかで幸福感に満ちています。そして、そんなミノルさんを温かく見守り、彼の個性を尊重して支える、じいじさんとフミさんの存在もまた、理想的な家族の姿として描かれていて、胸を打ちます。有川さんの、多様性に対する優しい眼差しが感じられる部分です。

-

トシオさん: 物語に波乱をもたらすのが、ミノルさんのいとこであるトシオさんです。彼はミノルさんの家の財産を当てにしているような言動を見せ、ヒコたちから見れば明らかに「イヤな奴」として登場します。しかし、物語が進むにつれて、彼がそうなってしまった背景、複雑な家庭環境で育った過去が明らかになります。彼は決して根っからの悪人ではなく、むしろ不器用で、愛情に飢え、自分の居場所を探している、ある意味で「可哀想な人」でもあるのです。有川さんは、彼を単純な悪役として断罪するのではなく、その人間的な弱さや葛藤をも描くことで、物語に奥行きを与えています。最終的に、彼が少しだけ変化を見せる結末も、救いがあって良かったと感じました。

「はち屋」の生活と自然の描写

有川浩さんの作品の特徴の一つに、様々な職業に対する丁寧な取材と描写がありますが、この作品では「養蜂家(はち屋)」の生活がリアルに描かれています。みつばちと共に花を求めて全国を旅する生活、その大変さ、そして自然との密接な関わり。ヒコやヒメが転校を繰り返すエピソードは、子供心には辛いだろうなと思いつつも、彼らがそれに適応し、たくましく成長していく姿が印象的です。

また、作中で描かれる蜂蜜が、本当においしそうなんです! 採れたての蜂蜜の描写を読むと、思わず甘いものが食べたくなってしまいます。自然の恵みへの感謝や、みつばちという小さな生き物への愛情も、物語の随所から感じられます。マムシが出てくる場面など、自然の厳しさも描かれていますが、それも含めて、人間と自然との共生というテーマが、物語の根底に流れているように思いました。

ファンタジーと現実の優しい融合

この物語の最大の魅力は、コロボックルというファンタジーの存在を、私たちのすぐ隣にあるかもしれない現実の世界に、ごく自然に溶け込ませている点だと思います。もしかしたら、あなたの家の庭にも、公園の草むらにも、小さなコロボックルが隠れているかもしれない…そんな風に思わせてくれる、優しい魔法がかけられています。

それは、佐藤さとるさんの「コロボックル物語」から受け継いだ手法であり、有川浩さんがそれを現代の子供たち(そして、かつて子供だった大人たち)に向けて、見事に再現していると言えるでしょう。秘密を守ることの大切さ、違う存在を理解し受け入れることの難しさと素晴らしさ、信じる心が持つ力。ファンタジーを通して、現代社会にも通じる大切なメッセージが、温かいストーリーの中に込められています。

読後感は、ひたすらに優しく、温かい気持ちに包まれます。悪意に満ちた登場人物はおらず、誰もが何かしらの事情や想いを抱えて生きています。読んでいる間、心が洗われるような、清々しい気持ちになりました。子供の頃に感じたような、純粋なワクワク感と、大人になったからこそわかる、登場人物たちの心の機微や現実の複雑さ。その両方を味わうことができる、稀有な作品だと思います。

村上勉さんの挿絵も、この物語の世界観を完璧に表現していて、ページをめくるのが楽しくなります。文字だけでなく、絵からも温かさや優しさが伝わってくる、本当に素敵な一冊です。

まとめ

有川浩さんの「だれもが知ってる小さな国」、その物語の筋道、結末、そして私が感じた魅力についてお伝えしてきました。佐藤さとるさんの「コロボックル物語」への深い愛情を感じさせつつ、有川さんならではの温かい人間描写と現代的な視点が加わった、素晴らしいオマージュ作品でしたね。

養蜂家の少年ヒコと少女ヒメ、そして小さなコロボックルたちの出会いと交流。そこに、ミノルさん一家やトシオさんといった個性的な人々が関わり合いながら、物語は優しく、時に少しだけほろ苦く展開していきます。ファンタジーでありながら、現代社会に通じるテーマや、リアルな人間の感情が丁寧に描かれているのが、この作品の大きな魅力だと感じます。

読んでいる間、心が澄んでいくような、優しい気持ちになれる物語でした。子供の頃に「コロボックル物語」を読んだ方はもちろん、有川浩さんのファンの方、心温まるファンタジーを求めている方、そして親子で一緒に読書を楽しみたい方にも、心からおすすめしたい一冊です。読み終えた後、きっとあなたの周りの世界も、少しだけ違って見えるかもしれませんよ。