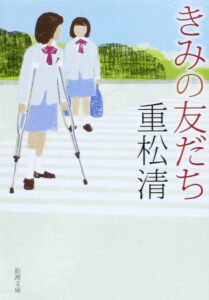

小説「きみの友だち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。重松清さんが紡ぐ、心にじんわりと染み入る物語の世界へ、一緒に旅をしてみませんか。この物語は、小学生から高校生という多感な時期を過ごす子どもたちの、友情や孤独、そして心の痛みにそっと寄り添う連作短編集です。

小説「きみの友だち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。重松清さんが紡ぐ、心にじんわりと染み入る物語の世界へ、一緒に旅をしてみませんか。この物語は、小学生から高校生という多感な時期を過ごす子どもたちの、友情や孤独、そして心の痛みにそっと寄り添う連作短編集です。

物語の中心には、交通事故で足に障害を負ってしまった恵美ちゃんと、心に寂しさを抱える由香ちゃんという二人の少女がいます。彼女たちの出会いと、互いの痛みを分かち合うような特別な関係性が、物語の軸となって進んでいきます。二人の周りにいる友人たちも、それぞれの視点から悩み、成長していく姿が描かれています。

この記事では、まず物語の詳しい流れを、結末に触れる部分も含めてお伝えします。そして、その後には、私がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、たっぷりと書き連ねていきます。登場人物たちの心の機微や、作品全体が問いかけてくる「友だちって、なんだろう?」というテーマについて、深く掘り下げてみたいと思います。

読み進めていただくうちに、きっとあなた自身の経験や感情と重なる部分が見つかるはずです。重松清さんの優しい筆致が描き出す、切なくも温かい世界を、ぜひ最後まで味わってください。それでは、「きみの友だち」の物語の核心と、私の心に響いた部分について、詳しくお話ししていきましょう。

小説「きみの友だち」のあらすじ

『きみの友だち』は、子どもたちの繊細な心の揺れ動きや、複雑な人間関係を丁寧に紡いだ、いくつかの短い物語が集まって一つの大きな流れを作る連作短編集です。物語は、小学校から高校へと成長していく時期の子どもたちが、友だちとの関係や、自分自身の心の中にある寂しさ、そしてぶつかり合いを通して、少しずつ変化していく様子を、それぞれの視点から描いています。物語は、ある出来事から静かに始まります。

物語の始まりは、恵美ちゃんという女の子が経験する悲しい出来事です。小学五年生の時、恵美ちゃんは自転車での事故により足を大きく怪我してしまいます。長い入院生活の後、学校に戻ってきた恵美ちゃんの足には障害が残り、義足を着けて生活することになりました。以前の明るく活発だった姿は影を潜め、体の不自由さや周りの人の視線に心を痛め、次第に心を閉ざすようになります。

教室で過ごす時間も、他の子たちと自分は違うのだと感じてしまい、辛い時間となっていきます。同級生たちの何気ない好奇の目や、時には配慮のない言葉が、恵美ちゃんの心をさらに傷つけ、「もう、友だちなんていらない」と思うようになってしまうのです。周りとの間に、見えない壁を作ってしまいます。

一方、もう一人の主要な登場人物である由香ちゃんも、心に深い悲しみを抱えています。幼い頃に父親を亡くし、その悲しみを乗り越えられないまま、母親と二人で暮らしています。周りの人に対しても、どこか距離を置いてしまいがちで、心を開くことができません。家庭の中でも孤独を感じ、本当の自分を見せないことで、かろうじて心を保っているような状態でした。

そんな二人が出会い、少しずつですが、お互いに心の内を見せ始めます。恵美ちゃんと由香ちゃんは、他の子たちとの関係とは違う、特別な結びつきを感じるようになります。恵美ちゃんにとって由香ちゃんは、自分の痛みを黙って受け止めてくれる、かけがえのない存在に。由香ちゃんにとっても、恵美ちゃんの前では無理に明るく振る舞う必要がなく、ありのままでいられる、数少ない大切な友だちとなっていきます。

物語は、この二人だけでなく、彼女たちを取り巻く他の子どもたちの視点からも語られます。例えば、恵美ちゃんの弟であるブンちゃんや、口下手だけれど優しい心を持つ亮介くん、内気で自分に自信が持てない直樹くん、複雑な家庭の事情を抱えながらも明るく振る舞う優美ちゃんなど、様々な子どもたちが登場します。彼らもまた、恵美ちゃんや由香ちゃんとの関わりを通して、自分自身を見つめ直し、変化していく姿が描かれます。それぞれの抱える悩みや葛藤を通して、「友だちとは何か」「人を本当に理解するとはどういうことか」というテーマが、より深く、多角的に浮かび上がってきます。物語が進むにつれ、点と点だったそれぞれの物語が線で結ばれ、最後には一つの大きな円を描くように収束していくのです。

小説「きみの友だち」の長文感想(ネタバレあり)

重松清さんの『きみの友だち』を読み終えた今、私の心には静かで、けれど確かな感動が広がっています。この物語は、単なる「友情物語」という枠には収まらない、もっと深くて、普遍的な何かを語りかけてくるように感じました。特に、物語の中心となる恵美ちゃんと由香ちゃんの関係性は、読む者の心を強く揺さぶります。

恵美ちゃんが負った足の障害。それは単なる身体的な傷ではなく、彼女の心にも深い影を落とします。周りの子どもたちの無邪気さが、時として残酷な刃となり、恵美ちゃんを「みんな」から切り離してしまう。その孤独の描写は、読んでいて胸が締め付けられるようでした。彼女が「友だちなんていらない」と心を閉ざしてしまう気持ちは、痛いほど伝わってきます。

そんな恵美ちゃんの前に現れた由香ちゃん。彼女もまた、父親の死という癒えない傷を抱え、周囲に壁を作って生きています。この二人が惹かれ合ったのは、偶然ではなかったのでしょう。お互いの心の中にある「痛み」や「孤独」を、言葉にしなくても感じ取れたからではないでしょうか。二人の間に流れる空気は、他の友人関係とは明らかに異質です。静かで、少し不器用で、けれど、他の誰にも入り込めないような強い結びつきを感じさせます。

特に印象的だったのは、二人が一緒にいる時の描写です。松葉杖をつく恵美ちゃんの歩みに、由香ちゃんが黙って寄り添う。周りから見れば「傷の舐め合い」と映るかもしれないその関係性が、二人にとっては唯一無二の安らぎの場所であったことが、ひしひしと伝わってきます。恵美ちゃんが由香ちゃんに対してぶっきらぼうな態度をとることがあっても、その根底には深い信頼と、言葉にならない感謝の気持ちがあることがわかります。

この物語の素晴らしい点は、恵美ちゃんと由香ちゃんだけでなく、周囲の子どもたちの視点も丁寧に描かれていることです。恵美ちゃんの弟、ブンちゃん。彼は姉の変化を間近で見つめながら、自分なりに「友だち」や「強さ」について考え、成長していきます。お調子者に見えるけれど、実は繊細な心を持っていることが伝わってきます。

そして、亮介くん。口下手で不器用だけれど、恵美ちゃんの孤独にそっと寄り添おうとする彼の優しさは、心を温かくします。恵美ちゃんとの関わりを通して、彼自身も自分の弱さや不器用さと向き合い、少しずつ変わっていく姿が描かれています。彼の存在は、恵美ちゃんにとって、そして読者にとっても、救いのようなものだったかもしれません。

内気な直樹くんや、明るさの裏に家庭の悩みを隠す優美ちゃん。彼らもまた、恵美ちゃんや由香ちゃんとの関わりの中で、自分自身を見つめ、小さな一歩を踏み出していきます。彼らの物語が挿入されることで、「友だち」という関係性の多様性や、人が成長していく過程の複雑さが、より立体的に浮かび上がってきます。

物語の中で、恵美ちゃんは繰り返し「みんな」という言葉を使います。それは多くの場合、個人の意思とは関係なく、同調圧力のような形で人を傷つける存在として描かれています。学校という閉じた社会の中で、「みんな」から外れることへの恐れは、誰もが一度は経験したことがあるのではないでしょうか。恵美ちゃんが「みんな」を信じない、と言う時、そこには強い意志と、同時に深い孤独が感じられます。

しかし、物語は単に「みんな」を否定するだけではありません。恵美ちゃんと由香ちゃんの関係や、彼女たちを理解しようとする友人たちの存在を通して、「みんな」とは違う、個人と個人との確かなつながりの大切さを教えてくれます。「友だち」とは、数や表面的な付き合いではなく、心の深いところで理解し合い、支え合える存在なのだと。

連作短編という形式も、この物語のテーマを効果的に伝えています。視点や時間軸が交錯しながら、少しずつ全体像が見えてくる構成は、まるでパズルのピースがはまっていくような感覚でした。一つ一つのエピソードが、登場人物たちの心の機微を丁寧に描き出し、読者はそれぞれの「きみ」に感情移入しながら、物語の世界に深く没入していくことができます。

そして、物語の終盤、明らかになる語り部の正体。この仕掛けには、思わず息をのみました。それまでの断片的な物語が、一気に繋がり、大きな感動となって押し寄せてきます。語り手が誰であったのかを知った時、この物語全体が、どれほど温かく、優しい眼差しで描かれていたのかを改めて感じました。それは、まさに「きみの友だち」というタイトルが示す、深い愛情の表れだったのではないでしょうか。

重松清さんはあとがきで、この結末について様々な意見があるかもしれない、と書かれています。しかし、私はこの終わり方こそが、この物語の到達点として最もふさわしいと感じました。物理的な距離や時間が、人と人との繋がりを断ち切るものではないこと。心の中で思い続ける限り、その人はいつまでも「友だち」であり続けるのだということ。そのメッセージが、静かに、けれど力強く伝わってきました。

読み終えて、自分の学生時代を思い出しました。あの頃、必死に「友だち」を作ろうとしたり、逆に「友だちなんていらない」と強がってみたりしたこと。あの時の悩みや葛藤は、恵美ちゃんや由香ちゃん、そして他の登場人物たちの姿と重なります。大人になった今だからこそ、彼らの気持ちがより深く理解できるのかもしれません。

この物語は、私たちに問いかけます。「あなたにとって、本当の友だちとは誰ですか?」と。そして、「あなたは、誰かにとっての『本当の友だち』でいられていますか?」と。答えは簡単には出ませんが、この物語を読んだ後では、その問いに向き合う自分の心が、少しだけ優しく、そして強くなっているような気がします。恵美ちゃんと由香ちゃんが互いに見つけたように、私たちもまた、人生の中でかけがえのない「きみの友だち」を見つけ、そして誰かにとってのそういう存在でありたい、そう思わせてくれる作品でした。

まとめ

重松清さんの小説『きみの友だち』について、物語の詳しい流れと、ネタバレを含む私の深い感動をお伝えしてきました。この物語は、足に障害を負った恵美ちゃんと、心に傷を持つ由香ちゃんという二人の少女を中心に、多感な時期の子どもたちの友情や孤独、そして成長を温かい視点で描いた連作短編集です。

物語を通して描かれるのは、「友だち」という関係性の多様性と、その本質です。恵美ちゃんと由香ちゃんのように、互いの痛みを静かに分かち合う関係もあれば、ブンちゃんや亮介くんのように、不器用ながらも相手を思いやり、支えようとする関係もあります。「みんな」という集団の中で揺れ動きながらも、個人と個人が心を通わせることの大切さが、登場人物たちの様々なエピソードを通して伝わってきます。

特に印象に残るのは、恵美ちゃんと由香ちゃんの、言葉少なながらも深い絆です。周りからどう見られようとも、二人にとっては互いがかけがえのない存在であり、心の支えとなっています。この二人の姿は、「本当の友だちとは何か」という問いに対する、一つの静かな答えを示しているように感じられます。物語の終盤で明かされる語り部の存在と、それによって繋がる全ての物語は、読後に深い感動と温かい余韻を残します。

『きみの友だち』は、友情について、孤独について、そして人が人と繋がることの意味について、改めて考えさせてくれる作品です。子どもだけでなく、かつて子どもだった全ての大人たちの心にも、きっと響くものがあるはずです。読後、あなたの心にも、大切な誰かの顔が浮かんでくるかもしれません。