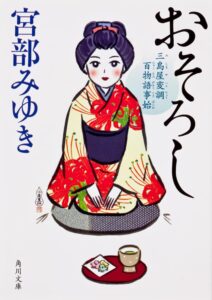

小説「おそろし 三島屋変調百物語事始」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぎ出す、江戸の町の片隅で始まる、すこし不思議で、そして心に深く染み入る物語の世界へ、あなたをご案内いたしましょう。この物語は、ただ怖いだけではない、人の心の機微や哀しみ、そして再生を描いた深遠な一編なのです。

小説「おそろし 三島屋変調百物語事始」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぎ出す、江戸の町の片隅で始まる、すこし不思議で、そして心に深く染み入る物語の世界へ、あなたをご案内いたしましょう。この物語は、ただ怖いだけではない、人の心の機微や哀しみ、そして再生を描いた深遠な一編なのです。

物語の主人公は、心に深い傷を負い、言葉少なに日々を送る娘、おちか。彼女が叔父夫婦の営む袋物屋「三島屋」で暮らし始めたことから、すべては始まります。ある出来事をきっかけに、彼女は訪れる人々の不思議な話、いわゆる「変わり百物語」の聞き手となるのです。語られるのは、身の毛もよだつような出来事ばかり。しかし、その語りの奥には、語り手たちの抱える悔恨や、どうしようもない運命が横たわっています。

この記事では、「おそろし 三島屋変調百物語事始」がどのような物語なのか、その筋立てを、物語の核心に触れる部分も含めて詳しくお伝えしていきます。そして、私がこの作品を読んで何を感じ、どう心を揺さぶられたのか、その詳細な思いも綴らせていただきます。読み終えたとき、あなたもきっと三島屋の黒白の間を訪れたような気持ちになるはずです。

小説「おそろし 三島屋変調百物語事始」のあらすじ

江戸は神田の三島町。そこに暖簾を構える袋物屋「三島屋」は、主人の伊兵衛とその妻お民によって切り盛りされています。姪にあたる十七歳のおちかは、ある事情から実家を離れ、この三島屋に身を寄せ、行儀見習いとして働いていました。しかし、彼女は過去に起きた凄惨な事件によって心を固く閉ざし、人と関わることを極度に恐れ、ただ黙々と手を動かす毎日を送っていました。

そんなある日、叔父の伊兵衛から、留守中に訪ねてくる客人の応対を頼まれます。人と話すことが苦痛でしかないおちかにとって、それはあまりにも酷な申しつけでした。しかし断ることもできず、重い心で客人を待つことに。現れたのは藤吉と名乗る男。彼は庭先に咲く曼珠沙華を見て顔色を変え、おちかにその花にまつわる恐ろしい自身の体験を語り始めるのです。

その出来事をきっかけに、伊兵衛は一つの提案をします。それは、三島屋の離れにある「黒白の間」で、おちかが人々の不思議な話、恐ろしい話、心に秘めた話をただ聞く「聞き手」になる、というものでした。語り手は胸のうちを語って去り、聞き手はただそれを聞くだけ。内容は決して外に漏らさない。こうして、「変わり百物語」が静かに幕を開けることになったのです。おちかは、訪れる人々が語る、人生の裏街道のような、ぞっとするけれどどこか哀しい物語に耳を傾けることになります。

おちかの元を訪れる語り手たちは、それぞれに曰く付きの過去や、常識では計り知れない体験を抱えています。いわくつきの家にまつわる話、叶わぬ恋が引き起こした悲劇、呪われた鏡の話。それらの物語は、おちかの閉ざされた心に少しずつ、しかし確実に波紋を広げていきます。語られる怪異譚は、単なる恐怖譚ではなく、人間の業や悲哀、そして切ない情念が複雑に絡み合ったものばかり。おちかは、それらの話を聞き続ける中で、自身の過去とも静かに向き合い始めるのです。

小説「おそろし 三島屋変調百物語事始」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは「おそろし 三島屋変調百物語事始」を読み終えて、私の心に深く刻まれた事柄を、物語の核心に触れつつ、詳しくお話しさせていただきたいと思います。この作品は、江戸を舞台にした怪談集という体裁を取りながらも、その実、人間の心の深淵を巧みに描き出した、実に読み応えのある物語でした。怖いという感情はもちろんあるのですが、それ以上に、登場人物たちの哀しみや切なさ、後悔といった感情が胸に迫り、読後も長く尾を引くのです。

まず全体を通して感じたのは、宮部みゆきさんの筆致の確かさです。江戸時代の風俗や人々の暮らしぶり、着物や髪型の描写などが実に鮮やかで、まるで当時の江戸の町に迷い込んだかのような感覚を覚えました。情景が目に浮かぶようで、物語への没入感を高めてくれます。そして、それぞれの短編で語られる「変わり百物語」は、どれも独立した物語として非常に質が高く、それでいて全体として大きな流れ、つまりおちかの心の再生というテーマに繋がっていく構成が見事です。

収録されている五つの物語、「曼珠沙華」「凶宅」「邪恋」「魔鏡」「家鳴り」。それぞれが異なる趣を持ちながら、共通して「人の業」とでも言うべきものを深く描いています。それは、悪意からではなく、弱さや愚かさ、あるいは抗えない運命によって引き起こされる悲劇であり、だからこそ、ただ怖いだけではない、やるせない気持ちや同情の念を禁じ得ません。特に、おちか自身の過去に深く関わる「邪恋」は、読むのが辛くなるほどの哀しみに満ちていました。

物語の聞き手であるおちかの存在が、この作品の核となっています。彼女は自身の経験から心を閉ざしていますが、人々の話を聞くうちに、否応なく他者の痛みや苦しみに触れることになります。それは彼女にとって辛い作業であると同時に、自身の傷と向き合い、少しずつ他者との繋がりを取り戻していく過程でもあります。決して急がず、ゆっくりと、しかし確実に変化していくおちかの姿は、読者の心を強く打ちます。彼女の成長を見守るような気持ちで、ページをめくっていました。

では、各短編について、もう少し詳しく触れていきましょう。

『曼珠沙華』

最初の語り手、藤吉が語る物語です。彼がなぜ曼珠沙華(彼岸花)を異常に恐れるのか。その理由は、彼の兄にまつわる悲しい過去にありました。人殺しの兄の存在によって奉公先も見つからず、苦労を重ねた藤吉。しかし、物語が進むにつれて、彼自身が抱える罪悪感や、亡くなった柿爺の言葉の重みが明らかになっていきます。そして、恐怖の対象が実は自分自身の姿であったという結末は、ぞっとすると同時に、ある種の解放感も感じさせました。藤吉を苦しめていたのは、兄の影だけでなく、彼自身の心の闇でもあったのでしょう。最後、お今さんの言葉によって、藤吉が少しでも救われたと感じられたのは、読者としても嬉しい瞬間でした。五編の中で唯一、はっきりとした救いが描かれているように感じられ、心に残っています。

『凶宅』

これは、いかにも百物語らしい、不気味で謎めいた雰囲気に満ちた話でした。ある家にまつわる怪異譚なのですが、語り手であるおたか自身の体験というよりは、彼女が見聞きした話が中心となります。お金の出所や、家で起こる怪異の真相など、最後まで明確には解き明かされない部分が多く、それがかえって不気味さを増幅させています。特に印象的だったのは、家の因縁を断ち切ろうとした清六の悲壮な覚悟と、その結末のやるせなさです。そして、ラストでおたかが語る、おちかとの奇妙な繋がりを示唆する言葉。これは後々の伏線にもなっており、物語の奥行きを感じさせます。一見、何も起こらなかったかのように語られる部分もありますが、それこそが聞き手を油断させる罠であり、物語の巧みさと言えるでしょう。

『邪恋』

この物語こそ、「おそろし 三島屋変調百物語事始」の中心であり、おちかが心を閉ざすきっかけとなった事件の全貌が語られます。正直、読んでいて胸が締め付けられるように苦しく、切なかったです。おちかの実家である旅籠「丸千」で拾われ、家族同然に育った松太郎。彼は、おちかの許嫁であった良助を殺害し、自ら命を絶ちます。しかし、事の経緯を知るにつれ、単純に松太郎を責めることはできなくなります。むしろ、彼を追い詰めた周囲の人々、特に悪意なく彼を利用し、その心を顧みなかった丸千の家族たちの残酷さが浮き彫りになります。

おちかと松太郎は、互いに淡い想いを寄せていました。しかし、身分の違いという壁があり、おちかはその想いを心の奥にしまい込みます。一方の松太郎は、おちかへの想いを純粋に持ち続けていた。そんな中、かつて素行不良だった良助が改心し、おちかとの縁談が再び持ち上がります。丸千の家族は、かつて良助やその家族をやり込めるために松太郎を利用したことを忘れ、今度は良助との縁談を進める。その無神経さが、松太郎を深く傷つけます。

事件の夜、良助は松太郎に対して侮辱的な言葉を浴びせかけます。「身の程をわきまえろ、野良犬め」。それは、良助自身がかつて受けた屈辱感の裏返しでもあったのかもしれません。しかし、松太郎にとってそれは、自身の存在、そしておちかへの想いまでも否定される耐え難い言葉でした。そして、良助がおちかに問い詰める松太郎に殴りかかったことが、引き金となります。良助が先に鉈を手にしたものの、松太郎がそれを奪い、殺害に至ってしまう。彼の最後の言葉「俺のこと忘れたら、許さねえ」は、おちかへの強い執着と、裏切られたことへの深い絶望を表しているように感じられました。

この物語で描かれるのは、誰か一人が明確に悪いという単純な構図ではありません。波之家をやり込めるために松太郎をだしにした丸千の父や兄の軽率さ。役に立つからと無意識に松太郎を都合よく扱っていた家族の鈍感さ。松太郎への想いを持ちながらも、良助を選び、はっきりとした態度を示せなかったおちかの弱さ。そして、過去の屈辱から松太郎を憎んでいた良助の歪んだ自尊心。それぞれの持つ弱さやエゴイズムが複雑に絡み合い、悲劇を生んでしまったのです。おちかが、松太郎と同じように「家族でも奉公人でもない、半端な立場」を自ら望むように三島屋で働く姿は、彼女の深い罪悪感の表れなのでしょう。読むのが辛い一方で、人間の心の複雑さを鋭く描いた傑作だと感じました。

『魔鏡』

これは、女の情念の恐ろしさを描いた物語です。語り手はお福。彼女の家で起こったのは、兄と姉の許されざる恋、そしてその隠蔽が引き起こした更なる悲劇でした。咳の療養で長く家を離れていた姉が戻ってきたとき、実の兄と恋に落ちてしまう。その事実を告げた奉公人は口封じに殺され、兄は遠方へ、姉は自ら命を絶つ。そして、姉の形見として兄から妹のお福に手渡された手鏡。それは、覗いた者の魂を閉じ込め、代わりに死んだ姉の魂が現世に出るという呪われた品でした。実の妹にそんなものを渡そうとした兄の歪んだ愛情(あるいは憎しみ)には、底知れない恐ろしさを感じます。

お福自身は鏡を覗かなかったものの、結局、兄が連れてきた嫁が犠牲となり、最終的に家は滅びてしまいます。しかし、お福自身はその後、幸せな家庭を築いている。その事実が、同じように過去の不幸に囚われているおちかにとって、一条の光となります。お福がおちかに語る言葉、「わざとしたわけじゃございませんよ。松太郎さんを不幸にしようと思ってなすったことじゃございません」「人間誰だって、そのつもりがない行動で、人を不幸にすることがある」というのは、この作品全体のテーマにも通じる、深い洞察に満ちた言葉です。罪悪感に苛まれるおちかの心を、少しだけ解きほぐしてくれたのではないでしょうか。また、亡くなった姉が夢に出てきても、その表情が笑顔なら怖くない、と諭した女中の言葉も印象的でした。「亡者に命をあたえるのも、浄土を作るのも人の心」。物事の捉え方ひとつで、恐怖は和らぎもすれば、増幅もする。人の心のありようを考えさせられる物語でした。

『家鳴り』

最後のこの物語は、これまでの四つの物語を受けての、いわば解決編のような趣があります。そして、『凶宅』の続きでもあります。おちかの元を、実家から兄の喜一が訪ねてきます。彼の悩みは、亡くなったはずの松太郎が、恨んでいる様子もなく、ただ途方に暮れたように自分の前に現れることでした。話を聞くうち、おちかは松太郎の魂が『凶宅』で語られた不気味な蔵に囚われているのではないかと考えます。そして、松太郎とおたかの魂を救い出すため、おちかは意を決し、蔵のある家、正確にはその家の怪異が生み出した精神世界のような場所へと足を踏み入れるのです。

ここからの展開は、これまでの怪談話とは少し毛色が異なり、ファンタジー冒険譚のような要素が加わります。おちかは、これまで物語に登場した死者たちの魂(藤吉の兄や、お福の姉など)と協力し、蔵の怪異の元凶となっている存在に立ち向かいます。その元凶は、**まるで心の澱が積み重なって形を成したような、**得体の知れない不気味な存在として描かれていました。曼珠沙華の花畑が安全地帯になるなど、ゲームのような設定も面白いです。おちかの勇気ある行動にはハラハラさせられましたが、彼女が自らの意志で過去と向き合い、行動を起こしたことに、大きな成長を感じました。

最終的に、おちかは松太郎の魂を救い出し、彼と(魂の状態で)言葉を交わすことができます。松太郎が丸千の人々を恨んではいなかったこと、ただおちかに幸せになってほしかったという純粋な想い。それが明らかになったことで、おちかの心はようやく、長年の重荷から少し解放されたのではないでしょうか。「蔵」自身もまた、誰かを閉じ込めたかったのではなく、ただそこから出たかったのだ、という解釈も、物悲しくも腑に落ちるものでした。最後、元の世界に戻る道しるべとして『魔鏡』で登場した蜜柑が使われる演出も、物語の繋がりを感じさせて粋でした。

この『家鳴り』を経て、おちかは完全に立ち直ったわけではないでしょうが、それでも、前を向いて歩き出すための大きな一歩を踏み出しました。変わり百物語を聞くという役目が、図らずも彼女自身の心を癒やすプロセスとなっていたのです。ただ、少し気になったのは、これだけ多くの魂が登場する中で、良助の魂だけが全く現れなかったことです。彼もまた悲劇の犠牲者の一人であるはずなのに、その心情が深く語られることはありませんでした。これもまた、宮部さんの意図するところなのかもしれません。割り切れない思いや、完全には解決しない問題を残すことで、物語にさらなる深みを与えているようにも感じます。

「おそろし 三島屋変調百物語事始」は、江戸の情緒あふれる世界観の中で、人間の持つ怖さ、哀しさ、そして温かさを巧みに描き出した、実に素晴らしい作品でした。怖い話が苦手な方でも、きっとその奥にある人間ドラマに引き込まれるはずです。おちかの今後の物語がどう展開していくのか、続編への期待も大いに高まりました。

まとめ

宮部みゆきさんの「おそろし 三島屋変調百物語事始」は、江戸の袋物屋「三島屋」を舞台に、心に傷を負った娘おちかが、訪れる人々の不思議な話を聞く「変わり百物語」を通じて、自身の過去と向き合い、再生していく物語です。各話で語られる怪異譚は、単なる恐怖だけでなく、人間の業や哀しみ、切ない情念に満ちており、読者の心を深く揺さぶります。

物語は、おちかが聞き手となる五つの短編で構成されています。「曼珠沙華」では兄への複雑な感情と罪悪感、「凶宅」では謎めいた家の因縁、「邪恋」ではおちか自身の悲痛な過去と恋愛のもつれ、「魔鏡」では禁断の恋が生んだ悲劇と呪い、「家鳴り」ではこれまでの物語が交錯し、おちかが自らの意志で困難に立ち向かう姿が描かれます。これらの物語を通して、おちかは少しずつ心の殻を破り、成長していきます。

怖いだけではない、むしろ人の心の奥底にある哀しみや温かさに触れることができる、そんな深みのある作品です。江戸時代の丁寧な描写も魅力的で、物語の世界にぐっと引き込まれます。読み終えた後も、登場人物たちのことが忘れられず、長く心に残る一冊となるでしょう。続編も刊行されており、おちかのこれからの物語にも期待が膨らみます。