小説「おかえり横道世之介」の物語の筋道を、物語の核心に触れる部分も含めてご紹介します。深く心に残った読後感も詳細に綴っていますので、どうぞお付き合いください。

小説「おかえり横道世之介」の物語の筋道を、物語の核心に触れる部分も含めてご紹介します。深く心に残った読後感も詳細に綴っていますので、どうぞお付き合いください。

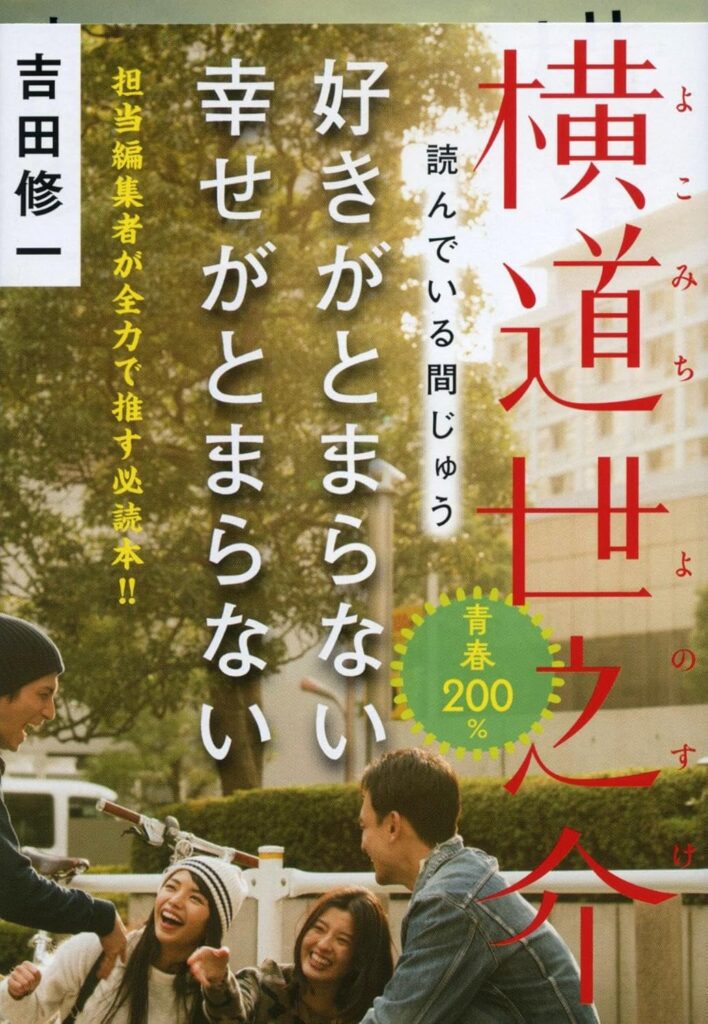

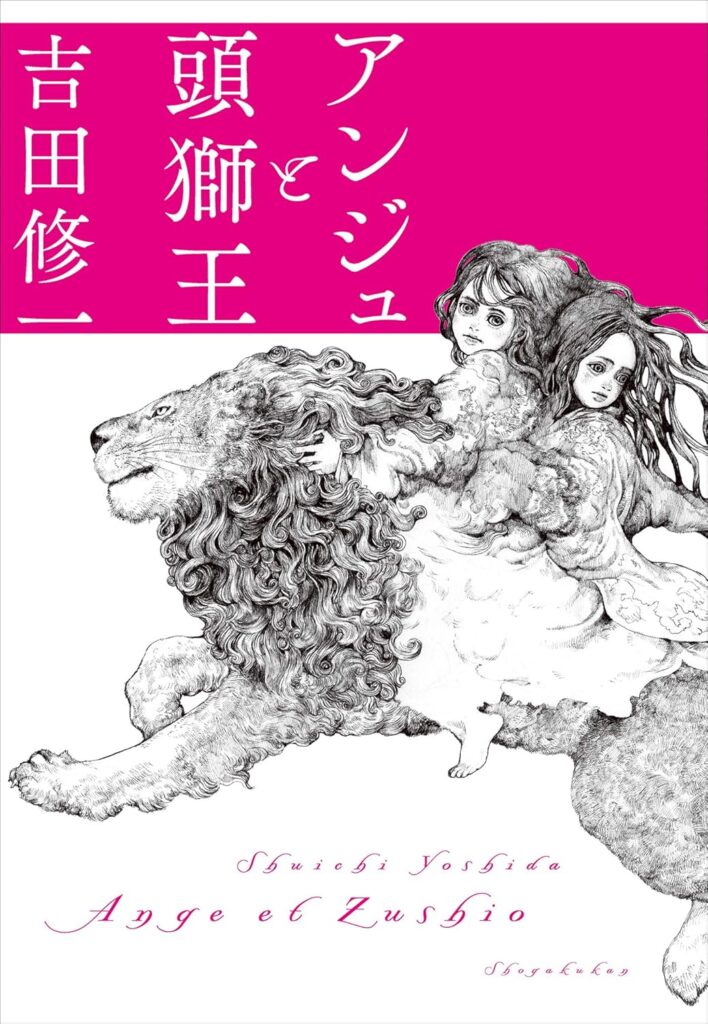

吉田修一さんの手による『おかえり横道世之介』は、多くの人々の心に温かい灯をともした『横道世之介』の続きの物語です。前作を読まれた方はもちろん、今作で初めて世之介に出会う方にとっても、彼の魅力に引き込まれることは間違いないでしょう。どこか憎めない、そして無性に愛おしくなる主人公・横道世之介が、平成の初めの日本でどのような日々を送り、周囲の人々とどんな関わりを結んでいくのか。

物語は、世之介の大学卒業後、24歳から25歳にかけての約1年間を描いています。バブル経済が弾け、社会全体がどこか浮足立ちつつも、見えない不安に覆われ始めていた時代。そんな中で、定職にも就かず、日々のんびりと、しかし時にとんでもない騒動に巻き込まれながら生きる世之介。彼の周りには、なぜかいつも人が集まり、笑顔が生まれます。

今作でも、世之介の「普通」だけれど「特別」な日常が、優しく、そして少し切なく描かれます。彼が関わる人々とのエピソードの一つひとつが、まるで小さな宝石のように輝き、私たちの心に静かな感動を与えてくれます。読み終えた後、きっとあなたも世之介という青年のことを、まるで古い友人のように懐かしく思い出すことになるでしょう。そして、彼の生き方や言葉が、ささやかだけれど確かな希望として心に残るはずです。

小説「おかえり横道世之介」のあらすじ

大学を卒業したものの、就職活動では50社以上から不採用通知を受け、定職に就けなかった横道世之介。彼は、親友のコモロンこと小諸大輔とつるんでは飲み歩き、パチンコとアルバイトで日銭を稼ぐという、いわゆるフリーター生活を送っていました。時代は1990年代初頭、バブル崩壊後の「就職氷河期」がすぐそこまで迫り、社会にはどこか閉塞感が漂い始めていた頃です。

そんな世之介の日常は、決して派手ではありませんが、個性的な人々との出会いに彩られています。パチンコ屋でひょんなことから知り合った、鮨職人を目指す浜ちゃん(浜本)。彼女の潔さや夢にかける情熱は、世之介にも静かな影響を与えます。また、大手証券会社に勤めるエリートでありながら、どこか満たされない思いを抱えるコモロンは、世之介との気兼ねない友情に救いを求めていました。ある時、コモロンが精神的に追い詰められて参加した高額な自己啓発セミナーの会場に、偶然通りかかった世之介が助けに入るという一幕も。

そして、世之介の人生に大きな変化をもたらすのが、日吉桜子とその息子・亮太との出会いです。コモロンのマンションのベランダから双眼鏡で向かいのマンションを覗いていた世之介が、窓辺に立つ美しい桜子を見初めるという、少々変わった形で二人は知り合います。シングルマザーである桜子と、その幼い息子・亮太と過ごす日々は、世之介の中に新たな感情を芽生えさせ、彼の人間的な成長を促していくのです。

桜子の実家である自動車修理工場で働き始めた世之介は、亮太の面倒を実によく見ます。まるで本当の親子のように、あるいは年の離れた兄弟のように、江戸川の土手で遊ぶ二人の姿は、物語の中でも特に心温まる場面として描かれます。世之介は亮太に、「本当に強い人間は、弱いものから取るのではなく、弱いものへあげることができる人だ」という大切な言葉を教えます。この教えは、亮太のその後の人生に大きな影響を与えることになります。

しかし、桜子との関係は順風満帆とはいきません。世之介は二度にわたり桜子にプロポーズを試みますが、いずれも受け入れられることはありませんでした。彼の不安定な生活や、桜子が抱える事情などが、二人の未来を隔ててしまったのかもしれません。この失恋は、世之介にとって大きな経験となります。

物語は、世之介が過ごしたこの約1年間だけでなく、それから約27年後の未来へと飛びます。そこでは、かつて世之介と関わった人々が、ある出来事をきっかけに再び繋がり、世之介という存在の大きさを改めて感じることになる「小さな奇跡」が描かれます。世之介自身はそこにいなくとも、彼が遺した温かい記憶や影響が、人々の心の中で生き続けていることが示されるのです。

小説「おかえり横道世之介」の長文感想(ネタバレあり)

小説「おかえり横道世之介」を読み終えた今、私の心には、まるで春の陽だまりのような、温かく、そして少し切ない余韻が広がっています。横道世之介という青年が、ただそこにいるだけで放つ不思議な魅力、そして彼が周囲の人々に与える静かで深い影響力に、改めて心を揺さぶられました。

物語の舞台は1993年から1994年にかけての日本。バブル経済が崩壊し、社会全体がどこか先の見えない不安を抱え始めていた時代です。そんな中で、大学を卒業しても定職に就けず、アルバイトとパチンコで生計を立てる世之介は、まさに「人生のダメな時期」のまっただ中にいるように見えます。しかし、彼の周りには不思議と人が集まり、笑顔が絶えません。それは、彼が持つ天性の「人から愛される才能」と、見返りを求めない純粋な優しさ、そしてどこか憎めないお人好しさによるものでしょう。

親友のコモロンは、大手証券会社に勤めながらも、仕事のプレッシャーや人間関係に悩み、精神的に追い詰められて高額な自己啓発セミナーに傾倒してしまいます。その異様な雰囲気のセミナー会場からコモロンを救い出したのは、普段は押しの弱い世之介でした。友人の危機を察知した時に見せる、彼の損得抜きの行動力は、コモロンの人生を大きく変えるきっかけの一つとなります。世之介の存在そのものが、迷いを抱える友人にとっての灯台のような役割を果たすのです。

パチンコ屋で出会った鮨職人見習いの浜ちゃん。彼女が夢に向かって髪を短く刈り上げた姿や、世之介と桜子がスーパーで楽しそうにちらし寿司を選ぶのを見て「結局、そのゴールって、こうやって楽しそうにスーパーでちらし鮨買ったりすることなんじゃないかな」と呟く場面は、日常の中にあるささやかな幸せの本質を教えてくれます。世之介は、そんな浜ちゃんの頑張りを、ただ温かく見守るのです。

そして、この物語の核となるのが、日吉桜子と息子・亮太との出会いと関係です。コモロンの部屋から双眼鏡で桜子を見つけるという、いささか風変わりな出会いから始まる恋。シングルマザーである桜子と、その幼い息子・亮太と過ごす時間は、世之介にとってかけがえのないものとなります。桜子の実家である自動車修理工場で働き始め、亮太の面倒を見る世之介の姿は、まるで本当の父親のようです。江戸川の土手で亮太と遊ぶ場面は、キラキラとした美しい光景として心に焼き付きます。

世之介が亮太に語った「本当に強い人間は 弱いものから取るのではなく 弱いものへあげる事が出来る人」という言葉。この言葉は、物語の後半、約27年後の未来で大きな意味を持つことになります。それは、世之介自身の生き方を表す言葉でもあり、彼が周囲の人々に与え続けた無償の優しさの源泉とも言えるでしょう。

桜子への二度のプロポーズは、残念ながら実を結びません。その理由は明確には語られませんが、当時の世之介の不安定な立場や、桜子が抱える現実的な問題などが影響したのかもしれません。この成就しなかった恋は、世之介にとっても読者にとっても切ないものですが、二人が共に過ごした時間や、互いに与え合った影響は、決して無駄ではなかったはずです。世之介は、この経験を通じてまた一つ人間として深みを増していくのです。

物語の中で特に胸を打つのが、桜子の兄・隼人とその親友・光司のエピソードです。中学時代の喧嘩が原因で親友の光司を寝たきりにしてしまったという重い過去を背負う隼人。彼は長年、罪悪感に苛まれながら光司の見舞いを続けていました。その光司が亡くなった時、深い悲しみにくれる隼人に、世之介はただ静かに寄り添います。特別な言葉をかけるわけではないけれど、その誠実な態度は、隼人の心を少しずつ溶かしていきます。世之介の「無責任な事を言わない」真摯さが、絶望の中にいた隼人にとって大きな救いとなったことが伝わってきます。

友人たちがそれぞれの道を見つけ、変化していく中で、世之介自身は相変わらず飄々としています。コモロンはアメリカへ渡り、浜ちゃんは厳しい修行の道へ。世之介は彼らを力強く後押しするわけでも、具体的なアドバイスをするわけでもありません。しかし、彼が「そこにいる」という安心感、変わらない優しさが、友人たちにとって大きな支えになっていることは間違いありません。

そして物語は、世之介が24歳だった頃から約27年後の2020年、オリンピックに沸く東京へと飛びます。そこで私たちは「小さな奇跡」を目の当たりにすることになります。かつて世之介が弟のように可愛がった亮太が、なんとマラソン選手としてオリンピックに出場するのです。さらに、パラリンピックでは視覚障碍ランナーの伴走者としても活躍します。幼い頃に世之介から教わった「本当に強い人間は…」という言葉を胸に、誠実に競技に臨み、他者を助ける亮太の姿は、まさに世之介の精神が受け継がれていることを示しています。

この亮太の活躍を、かつて世之介と関わったコモロン、浜ちゃん、桜子、そして隼人が、それぞれの場所で見守っています。彼らは、亮太の姿を通して、懐かしい横道世之介という青年のことを思い出します。世之介はもうこの世にはいないことが示唆されていますが(前作でその死が描かれています)、彼が蒔いた「善良さ」の種は、確実に芽を出し、花を咲かせ、次の世代へと繋がっているのです。これこそが、本作で描かれる「小さな奇跡」の正体なのでしょう。

コモロンは世之介のことを、マラソンランナーを陰で支える「伴走者」のようだったと語ります。目立たなくても、誰かのために尽力し、その人を輝かせる。世之介の生き方はまさにそれでした。彼自身は大きな成功を収めたわけでも、社会的に認められたわけでもないかもしれません。しかし、彼と出会った人々の心には、色褪せることのない温かい記憶が刻まれ、その後の人生の指針となっているのです。

物語の最後は、隼人から亮太へ宛てた手紙で締めくくられます。世界を旅する隼人が、オリンピックでの活躍を終えた亮太へ送ったその手紙には、世之介への深い感謝と、彼から学んだ「善良であること」の大切さが綴られています。「世の中がどんなに理不尽でも、自分がどんなに悔しい思いをしても、やっぱり善良であることを諦めちゃいけない」。この言葉は、作品全体を貫くテーマであり、世之介が生涯をかけて体現し続けた生き方そのものです。

この手紙は、世之介の精神が、彼と直接関わった人々を通じて、さらに次の世代へと確かに受け継がれていくことを象徴しています。人と人との繋がりの尊さ、日常のささやかな出来事の中に潜む奇跡、そして何よりも「善良であること」の絶対的な価値を、この物語は静かに、しかし力強く教えてくれます。読み終えた後、自分の周りにいる大切な人たちのことを思い浮かべ、少しだけ優しい気持ちになれる、そんな作品です。横道世之介という、どこまでも愛おしい不器用なヒーローに、また会えた喜びに満たされる読書体験でした。

まとめ

「おかえり横道世之介」は、前作から時を経ても変わらない主人公・横道世之介の魅力と、彼を取り巻く人々の温かな交流を描いた、心に染み入る物語でした。世之介の何気ない日常、そこでの出会いや出来事の一つひとつが、私たちの心に静かな感動と、生きる上で大切な何かを教えてくれます。

物語は、1990年代初頭の世之介のフリーター時代と、約27年後の未来が交錯しながら進みます。就職難や人間関係の悩みといった現実的な問題を背景にしつつも、世之介の周りには常に人の輪ができます。彼の底抜けのお人好しさと、打算のない優しさが、知らず知らずのうちに周囲の人々を癒し、勇気づけていくのです。

桜子と亮太との関係、親友コモロンや浜ちゃんとの友情、そして桜子の兄・隼人が抱える過去との向き合いなど、様々な人間ドラマが丁寧に描かれています。特に、世之介がまいた「善良さ」の種が、時を超えて亮太の成長や周囲の人々の心に影響を与え続ける様は、本作の大きな見どころであり、深い感動を呼びます。

読み終えた後、横道世之介という人物が、まるで古い友人のように愛おしく感じられるでしょう。そして、彼の生き方や言葉が、日々の生活に追われる私たちに、ささやかだけれど確かな希望と、人として大切なことは何かを思い出させてくれるはずです。「おかえり横道世之介」は、忙しい毎日の中で少し立ち止まり、心の栄養を補給したいと願うすべての人におすすめしたい一冊です。

-728x1024.jpg)