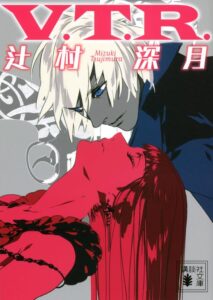

小説「V.T.R.」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品、辻村深月氏が紡いだ物語ではありますが、作中作、すなわち彼女が生み出した別の物語『スロウハイツの神様』に登場する作家、チヨダ・コーキのデビュー作という、少々ややこしい、しかし興味深い成り立ちを持っています。ですから、もしあなたが『スロウハイツの神様』を未読であるならば、先にそちらを手に取ることをお勧めしましょう。そうすれば、この「V.T.R.」という作品が放つ、独特の輝きと、ある種の痛みを伴う感触を、より深く味わうことができるはずですから。

さて、この記事では、まず「V.T.R.」の物語の骨子、そのあらすじを詳らかにします。もちろん、物語の核心に触れる部分、いわゆるネタバレも含まれますので、ご自身の判断で読み進めていただきたい。その後には、この一風変わった作品に対する、私の長々とした所感を述べさせていただきます。なぜこの物語が、チヨダ・コーキという架空の作家の手によるものとされねばならなかったのか。その意図を探りながら、作品の持つ魅力と、同時に感じずにはいられないであろう、ある種のむずがゆさについて語っていきましょう。

準備はよろしいでしょうか。国家に殺人を許可された「マーダー」たちが存在する、少しばかり歪んだ世界。そこで繰り広げられる、愛と喪失、そして再生の物語へ、あなたをご案内いたします。この作品が、あなたの心にどのような痕跡を残すのか、私自身も楽しみにしているところです。

小説「V.T.R.」のあらすじ

物語の幕開けは、主人公であるティー、通称Tが、怠惰な日常を送っている場面から始まります。彼はかつて腕利きのマーダーでしたが、今は複数の女性に養われる、いわばヒモのような生活に甘んじていました。そんな彼の元に、三年前に別れた元恋人、アール、通称Rから一本の電話がかかってきます。「アタシは変わっていない」。謎めいた言葉を残し、電話は一方的に切断されます。Rもまた、国家から殺人許可証、すなわちマーダーライセンスを与えられた殺し屋。彼女の身にただならぬ事が起きていると直感したTは、重い腰を上げ、情報収集を開始します。

Tが頼ったのは、街の情報屋テッド。しかし、テッドから齎された情報は、Tの想像を遥かに超えるものでした。Rは家出少女たちを束ね、非合法な組織を運営し、さらには政府高官までも顧客に持つほどになっているというのです。それだけではありません。彼女は「トランス=ハイ」と呼ばれる、正体不明にして最強と謳われるマーダーに戦いを挑み、その組織の構成員を次々と手に掛けているという噂まで立っていました。テッドは深入りするなと忠告しますが、かつて愛した女性の変貌ぶりに、Tは引き下がることなどできませんでした。

Tは、Rとの思い出の場所である、山奥のロボット廃棄場「エデン」へと向かいます。そこは、役目を終えたロボットたちが、分解されることなく打ち捨てられる場所。Rは生きたロボットたちと遊ぶのが好きで、特に旧式のロボット「ペロッチ」を可愛がっていました。エデンでTが見たペロッチには、最近まで手入れされていた痕跡が残っていました。Rが今もここを訪れている証拠です。TはペロッチにRの行方を尋ねますが、メモリー機能に障害があるペロッチは答えることができません。Tはペロッチをエデンから運び出し、旧知の仲である銃器職人、Jの工房へ持ち込み、メモリーの修復を依頼します。

Jの卓越した技術により、ペロッチのメモリーは修復され、その記録媒体である旧式のVTRテープがTの元へ届けられます。再生すると、画面にはRの姿が映し出されました。彼女は画面越しにTの名前を呼び、「愛してる」と、ただ一言、笑顔で告げます。そのメッセージを受け取った翌日、Rの遺体が海から発見されたという報せがTの耳に入ります。遺体の傍らには、「トランス=ハイ」の刻印がある拳銃が。世間はこれを、沈黙を守っていたトランス=ハイの活動再開、そして初の女性殺害事件として大きく報じます。Rの死を知ったTは、Jに連絡を取り、特注のリボルバーの製作を依頼します。Tの決意を察したJは、「人殺しに、美学はないよ」と静かに告げるのでした。

実は、Tこそが初代「トランス=ハイ」だったのです。彼の両親も祖父母もマーダーでしたが、爆弾テロで命を落とし、天涯孤独となったTもまたマーダーの道へ。しかし、抑えきれない殺人衝動に苦悩し、凶悪なマーダー、キャディランド=サウザに「トランス=ハイ」の名を売り渡し、引退していたのでした。Rは、そのキャディランド=サウザを倒そうとして、名を借りただけの残党に殺されたのです。ペロッチのVTRに残されたRの笑顔を胸に、Tは復讐のため、そして再び「トランス=ハイ」として、銃を手に取ることを決意するのでした。

小説「V.T.R.」の長文感想(ネタバレあり)

さて、この「V.T.R.」という作品について、長々と語らせていただきましょうか。何しろこの物語は、単純な評価軸では測れない、実に多層的な構造を持っていますからね。まず大前提として確認しておかねばならないのは、これが辻村深月氏自身の作品でありながら、同時に彼女の別作品『スロウハイツの神様』に登場する人気作家、チヨダ・コーキのデビュー作である、というメタ的な仕掛けです。この一点を理解しているか否かで、本作から受け取る印象は大きく変わってくるでしょう。

チヨダ・コーキという作家は、『スロウハイツの神様』の中で、「中高生から絶大な人気を誇る」一方で、「いつか卒業するもの」とも評される、ある種、特有の作風を持つ人物として描かれています。「V.T.R.」は、まさにそのチヨダ・コーキの世界観、彼の描く物語のエッセンスを、読者に体験させるために書かれたと言っても過言ではありません。そしてその世界観とは、率直に言ってしまえば、読む者の心をある種の「痛み」で刺してくるような、そう、いわゆる「厨二病」的な感性と色濃く共鳴するものです。

舞台設定からして、その香りは濃厚に漂っています。「マーダー」と呼ばれる、国家公認の殺し屋が存在する世界。この設定自体が、既に非日常的であり、どこかゲーム的、あるいは漫画的な響きを持っています。登場人物たちのネーミングも象徴的です。主人公はT、元恋人はR、情報屋はテッド(これは例外か?)、銃器職人はJ、と主要人物がイニシャルで呼ばれる。これもまた、ある種の様式美、あるいは気取りとも取れる手法であり、物語に独特の雰囲気を与えています。

キャラクター造形も、実に「チヨダ・コーキ的」です。主人公のTは、普段は複数の女性に依存するだらしない男でありながら、いざとなれば超一流の腕を持つマーダー。気だるげで、斜に構えた態度。まさしく、この手の物語の主人公として「いかにも」な設定と言えるでしょう。ヒロインのRもまた、ミステリアスで、危険な香りを纏うマーダー。他にも、失明したカフェ店員、寡黙な銃職人、引きこもりの箱庭療法士など、一癖も二癖もある、記号的なまでに特徴づけられた人物たちが次々と登場します。彼らが織りなす人間関係も、愛憎が渦巻き、単純な言葉では割り切れない複雑さを帯びています。

物語世界を彩る要素も、これまた濃厚です。非合法な少女たちの組織、政府高官が絡むスキャンダル、無害とされる麻薬の蔓延、そして廃棄されたロボットたちが暮らす「エデン」。これらの要素が渾然一体となり、どこか退廃的で、しかし奇妙な魅力を持つ「俺の考えた最高の(あるいは最悪の)世界」が構築されています。表面的には、荒唐無稽とも言える設定や展開が続きますが、その奥底には、登場人物たちの切実な想いや、社会の歪みに対する問題提起のようなものが、確かに埋め込まれている。この、外連味あふれる設定と、その裏に潜む真摯なテーマ性のギャップこそが、チヨダ・コーキ作品の真骨頂なのかもしれません。

文章表現にも、独特の癖がありますね。特に印象的なのは、Tのセリフの後に、括弧書きで挿入される彼の内なる声、あるいは皮肉めいた独り言です。これは、彼のキャラクター性を際立たせ、読者に彼の本心を分かりやすく伝える効果がある一方で、ともすれば説明過多に感じられ、ある種の「むずがゆさ」を引き起こす要因にもなり得ます。このあたりが、大人になるにつれて「卒業」していく、と言われる所以なのかもしれません。若さゆえの自意識過剰さや、物事を斜めに見ようとする姿勢が、文章の端々から感じられるのです。

しかし、この物語を単なる「チヨダ・コーキ的な痛い話」として片付けてしまうのは、あまりにも早計です。なぜなら、物語が進むにつれて、特に終盤にかけて、読者は否応なく気づかされるからです。この物語の骨格を支え、巧みな伏線を張り巡らせ、そして最後に鮮やかな(あるいは、やや強引とも言えるかもしれませんが)どんでん返しを用意しているのは、紛れもなく辻村深月氏その人である、という事実に。

Tが実は初代「トランス=ハイ」であったという真相。アールが追っていたものの正体。そして、登場人物たちがイニシャルで呼ばれていたことの意味。これらは、注意深く読み進めていれば、あるいは気づけたのかもしれません。しかし、チヨダ・コーキ的な世界観の奔流に身を任せていると、ついつい見落としてしまいがちです。物語の雰囲気に酔っている間に、足元を掬われるような感覚。ミステリー作品ではないにも関わらず、この「してやられた」という感覚は、まさしく辻村深月氏の真骨頂と言えるでしょう。単なる様式美だと思っていたイニシャル表記が、実は物語の核心に関わる伏線だったとは。この仕掛けには、思わず膝を打ちました。

そして、物語の中で異質な、しかし確かな感動を与えるのが、ロボット廃棄場「エデン」と、そこに住む旧式ロボット、ペロッチの存在です。殺伐としたマーダーたちの世界にあって、エデンはどこかノスタルジックで、物悲しい雰囲気を漂わせています。打ち捨てられ、忘れ去られていくロボットたち。その中でも、古株であるペロッチと、T、そしてRの間に交わされる交流は、涙を誘わずにはいられません。特に、ペロッチのVTRに記録されていたRの最後のメッセージ。「愛してる」。この一言に込められた想いの深さを思うと、胸が締め付けられます。このロボットとの交流のエピソードは、物語全体のトーンとは少し異なる、温かみと切なさを持っており、作品に奥行きを与えています。まるで、埃をかぶった古いアルバムを不意に開いてしまった時のような、甘酸っぱくもほろ苦い感傷が、読後も長く尾を引くのです。

とはいえ、物語の終わり方については、少々物足りなさを感じる向きもあるかもしれません。Rの死の真相は明かされ、Tは再び銃を取る決意を固めますが、根本的な問題がすべて解決したわけではありません。キャディランド=サウザとの決着もこれからですし、Tが再び「トランス=ハイ」としてどう生きていくのかも未知数です。ある意味で、非常に「投げっぱなし」な結末とも言えます。しかし、これもまた、チヨダ・コーキの「デビュー作」という設定を考慮すれば、納得できなくもありません。若書きの勢い、あるいは、あえて余韻を残すための選択だったのかもしれません。

他作品とのリンクも見逃せない要素です。『スロウハイツの神様』との関連はもちろんですが、作中で言及されるJの幼少期のいじめのエピソードが、『子どもたちは夜と遊ぶ』に登場する描写と重なる、という指摘もあります。こうした仕掛けは、辻村作品のファンにとっては、さらなる楽しみとなるでしょう。文庫版の解説者が『スロウハイツの神様』の登場人物である赤羽環名義になっている点や、奥付の遊び心なども含め、作品世界を重層的に楽しませようという意図が感じられます。

この感想が、やや批判的な色合いを帯びているように感じられたとしたら、それは私自身が、チヨダ・コーキの世界観から「卒業」した側の人間だからなのかもしれません。思春期特有の万能感や反骨精神、気取った言い回し、類型的なキャラクター造形。そういったものに、かつては心を鷲掴みにされたであろう記憶を呼び覚まされ、同時に、現在の視点からはある種の気恥ずかしさや、むずがゆさを感じてしまうのです。

しかし、だからといって「V.T.R.」がつまらない作品だと言うつもりは毛頭ありません。むしろ逆です。この作品は、チヨダ・コーキという架空の作家の個性を鮮烈に描き出しつつ、その奥には辻村深月氏ならではの緻密な構成と、人間ドラマの深みをしっかりと内包しています。意図的に作り込まれた「痛さ」と、普遍的な感動がないまぜになった、他に類を見ない読書体験を提供してくれるのです。『スロウハイツの神様』を読み、チヨダ・コーキという作家に興味を持った読者にとって、本作は必読と言えるでしょう。彼の世界の、その熱量と、危うさと、そして確かな魅力を、存分に味わうことができるはずですから。

まとめ

さて、辻村深月氏による、しかし作中作家チヨダ・コーキのデビュー作という体裁をとった異色作「V.T.R.」について語ってきました。この物語は、国家公認の殺し屋「マーダー」が存在する世界を舞台に、元恋人Rの謎を追う元マーダーTの姿を描いた、ハードボイルドな雰囲気を纏う作品です。しかし、その内実は、単なる活劇に留まりません。

チヨダ・コーキ的とも言うべき、独特の感性、すなわち、イニシャルで呼ばれる登場人物たち、特徴的なキャラクター造形、退廃的でありながらも魅力的な世界観、そしてキザな台詞回しなどが、読む者の心を(良くも悪くも)強く揺さぶります。この、ある種の「痛み」を伴う感覚こそが、本作の大きな特徴であり、同時に『スロウハイツの神様』で描かれたチヨダ・コーキ像を補完する重要な要素となっています。

しかし、その一方で、物語の根幹には、辻村深月氏ならではの巧みな構成力が光ります。散りばめられた伏線、終盤のどんでん返し、そしてロボット・ペロッチを巡る感動的なエピソード。これらは、チヨダ・コーキ的な外殻の内側で、確かに読者の心を掴む強度を持っています。この二重構造こそが、「V.T.R.」という作品を唯一無二のものにしていると言えるでしょう。『スロウハイツの神様』を読了された方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。