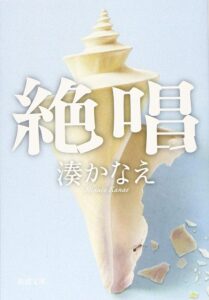

小説「絶唱」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品というと、「イヤミス」(読んだ後に嫌な気持ちになるミステリー)のイメージが強い方もいらっしゃるかもしれませんが、この「絶唱」は少し趣が異なります。もちろん、湊さんらしい人間の心の機微や、時に抱える闇が描かれていないわけではありませんが、読後には希望のようなものも感じられる、そんな物語なんです。

小説「絶唱」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品というと、「イヤミス」(読んだ後に嫌な気持ちになるミステリー)のイメージが強い方もいらっしゃるかもしれませんが、この「絶唱」は少し趣が異なります。もちろん、湊さんらしい人間の心の機微や、時に抱える闇が描かれていないわけではありませんが、読後には希望のようなものも感じられる、そんな物語なんです。

物語の軸となるのは、阪神淡路大震災と、南太平洋に浮かぶ島国・トンガ王国です。この二つの場所を結びつけながら、心に傷を負った女性たちが、それぞれの「喪失」と向き合い、再生していく姿が描かれます。4つの短編から構成されており、それぞれの物語が少しずつリンクしながら、大きなテーマを浮かび上がらせていきます。

この記事では、そんな「絶唱」の物語の概要、そして結末に触れながら、私が感じたこと、考えたことを詳しくお話ししていきたいと思います。まだ読んでいないけれど内容が気になる方、すでに読んだけれど他の人の意見も聞いてみたい方、ぜひ読み進めてみてくださいね。

小説「絶唱」のあらすじ

物語は、4人の女性の視点で語られる4つの短編で構成されています。最初の物語『楽園』の主人公は、大学生の濱野毬絵。彼女は同棲中の恋人・裕太の前から突然姿を消し、南太平洋の島国トンガにやってきます。目的は、裕太がかつて描いた「楽園」の絵と同じ風景を探すこと。それは、高校の家庭科教師・松本理恵子が見せてくれたビデオの中に映っていた、トンガのハアパイ諸島でした。しかし、毬絵には隠された秘密がありました。彼女は5歳の時に大やけどを負い、その直後に起きた阪神淡路大震災で双子の妹・雪絵を亡くします。完璧主義者の母親は、やけどを負わせた事実を隠すため、生き残った毬絵を「雪絵」として育ててきたのです。毬絵は、成人する前に本当の自分と決別するため、トンガを訪れたのでした。

『約束』では、毬絵の高校時代の教師・松本理恵子の過去が語られます。彼女もまた、阪神淡路大震災で心に傷を負っていました。ボランティアで訪れたトンガで、婚約者との関係や、震災で亡くなった友人への罪悪感と向き合います。彼女は、震災の日に自分のアパートに泊まりに来ていた婚約者の親友・滝本を、地震で亡くしてしまったのです。婚約者・宗一は、滝本から理恵子を解放するよう言われていたにも関わらず、その約束を破っていました。理恵子は宗一と、過去と向き合い、前を向いて生きていくことを誓います。

『太陽』の視点人物は、シングルマザーの杏子。彼女は、育児放棄を疑われ、住んでいたマンションの火災もきっかけとなり、幼い娘・花恋を連れてトンガへ向かいます。目的は、阪神淡路大震災の避難所で出会ったトンガ人のボランティア、セミシを探すことでした。しかし、なかなか見つけられず、滞在先のゲストハウスで出会った毬絵に花恋を預け、遊び歩いてしまいます。その後、紆余曲折を経て、探していたセミシが、ゲストハウスの女主人・尚美の亡くなった夫であったことを知ります。杏子は尚美との出会いを通して、母親として、一人の人間として変わることを決意します。

最後の『絶唱』は、作家となった土居千晴が、トンガでお世話になったゲストハウスの女主人・尚美に宛てた手紙の形をとっています。千晴は、自身も阪神淡路大震災を経験し、青年海外協力隊としてトンガに赴任した過去を持ちます。手紙の中で、震災当時の記憶、亡くなった友人への想い、そして尚美との出会いが、自身の作家活動に繋がっていった経緯が綴られます。尚美から「震災のことを書いてみないか」と勧められ、他の3人の物語のモデルとなった女性たちと出会ったこと、そして尚美が亡くなった後に起きた東日本大震災を経て、書くことへの決意を新たにする様が描かれます。

小説「絶唱」の長文感想(ネタバレあり)

湊かなえさんの「絶唱」、読み終えた時、いつもの作品とは少し違う、静かで、けれど確かな温かさが心に残りました。もちろん、物語の中には、阪神淡路大震災という大きな悲劇や、個々人が抱える深い傷、そして人間のエゴや弱さも描かれています。それでも、全体を包むのは「喪失」から「再生」へと向かう、希望の光でした。

4つの物語は、それぞれ独立しているようでいて、阪神淡路大震災、そしてトンガという場所、さらに尚美さんという存在を通じて、緩やかにつながっています。この構成が非常に巧みで、読み進めるうちに、点と点がつながり線となり、やがて「絶唱」という作品全体が持つ大きなテーマが浮かび上がってくるのを感じました。

最初の『楽園』で描かれる毬絵の物語は、特に衝撃的でした。母親のエゴによって、亡くなった双子の妹「雪絵」として生きることを強いられた毬絵。左腕の火傷痕だけでなく、心にも大きな傷を負い、本当の自分を見失いかけています。彼女が裕太に描いてもらった「楽園」の絵の風景を探しにトンガへ行く、という行動は、単なる現実逃避ではなく、失われた自分自身、つまり「毬絵」を取り戻すための切実な旅でした。母親の「助かったのがなんで、あんたなの」という言葉は、あまりにも残酷で、毬絵がどれほどの重荷を背負ってきたのかと思うと胸が締め付けられます。

母親は、大学で児童心理学を教える立場でありながら、自分の体裁を守るために娘の存在を歪めてしまう。この矛盾と歪みが、毬絵を深く苦しめます。しかし、裕太は、彼女が「雪絵」を演じていることに気づきながらも、ありのままの「毬絵」を受け入れてくれていました。トンガでの出来事を経て、毬絵が「戸籍上は雪絵として生きるとしても、中身は毬絵として生きる」と決意する場面は、彼女が母親の呪縛から解き放たれ、自分自身の人生を歩み始める第一歩であり、読んでいて強く心を打たれました。裕太と一緒に、浜辺に「毬絵」と書かれた墓石を埋めるシーンは、過去との決別と、未来への希望を象徴しているように感じます。「今いるこの場所が楽園だと思えるのは、日常生活に戻ってからだ」という毬絵の気づきも、非常に印象的でした。本当の楽園は、どこか遠い場所にあるのではなく、日常の中にこそ見出すものなのだと、教えられた気がします。

続く『約束』の理恵子は、また違った形で「約束」と「罪悪感」に縛られています。阪神淡路大震災で、自分の部屋に泊まっていた婚約者の親友・滝本を亡くしてしまったこと。そして、婚約者・宗一が、滝本との「理恵子を解放してやれ」という約束を破り、自分に依存し続けていること。理恵子自身も、宗一との関係に重さを感じながらも、別れを切り出せずにいます。彼女が青年海外協力隊としてトンガへ行くことを決めたのは、現状から逃れたいという気持ちもあったのかもしれません。

トンガで尚美さんと出会い、異国の地で生き生きと活動する中で、理恵子は自分自身と向き合う時間を得ます。そして、宗一もまた、トンガでの理恵子の姿を見て、ようやく彼女を解放する決意をします。二人が、滝本への謝罪と共に、互いに胸を張って生きていくことを約束するラストは、過去の呪縛から解放され、未来へ向かう清々しさを感じさせました。滝本の死という悲劇は消えませんが、その死を乗り越え、それぞれの道を歩むことを決めた二人の姿に、人間の強さを感じました。結局、理恵子が宗一と結婚したのかどうかは明確には描かれていませんが、どちらの道を選んだとしても、彼女は自分自身の足でしっかりと立って生きていくのだろうと思えました。

『太陽』の杏子の物語は、現代社会が抱える問題にも通じる部分があり、考えさせられました。若くしてシングルマザーとなり、夜の仕事で生計を立てる杏子。育児と仕事の両立に苦しみ、周囲からは冷たい視線を向けられ、児童相談所からも目をつけられています。彼女の行動には、確かに無責任な部分もあります。花恋をゲストハウスに置き去りにして遊びに行ってしまう場面などは、読んでいて憤りを感じるほどです。しかし、彼女が決して花恋を愛していないわけではないことも伝わってきます。ただ、どうすれば良いのか分からず、孤独の中で追い詰められていたのでしょう。

杏子が、震災の避難所で出会ったセミシの優しさや、彼が作ってくれた焼きそばの味を忘れられず、彼を探してトンガまで来た、という動機には、どこか切実な響きがありました。それは、過去の温かい記憶にすがりたい、という弱さの表れかもしれませんが、同時に、現状を変えたい、という希望の表れでもあったのだと思います。探していたセミシが、尚美さんの亡き夫であったという事実は、少し切ない偶然ですが、この出会いが杏子にとって大きな転機となります。尚美さんとの交流を通して、杏子は過去の自分と決別し、母親として、一人の人間として、花恋と共に前を向いて生きていくことを決意します。失敗や過ちを繰り返しながらも、人は変わることができる。その可能性を示してくれる物語でした。

そして、最後の『絶唱』。これは、作者である湊かなえさん自身の経験が色濃く反映されていると感じました。主人公の千晴が、青年海外協力隊としてトンガに赴任し、尚美さんと出会い、作家としての道を歩み始めるまでの経緯が、手紙形式で語られます。阪神淡路大震災の経験、その時の自身の行動に対する後悔、亡くなった友人・静香への想い、そしてもう一人の友人・泰代からの非難。震災という極限状態の中で、誰もが自分のことで精一杯になってしまうのは、ある意味仕方のないことかもしれません。それでも、千晴が感じた罪悪感や後悔は、深く、重いものでした。

そんな千晴にとって、トンガでの経験、そして尚美さんとの出会いは、大きな意味を持つものでした。特に、尚美さんの「日本語で何か書いてみたら?」という言葉、そして「震災のことを書いてみないか」という勧めが、作家・湊かなえを生み出すきっかけになったのかもしれない、と思うと感慨深いものがあります。尚美さんは、毬絵、理恵子、杏子のモデルとなった人たちにも千晴を引き合わせます。この作品「絶唱」は、そうした多くの出会いと、尚美さんへの感謝の気持ちから生まれた物語なのだと感じました。

手紙の最後で、尚美さんが亡くなったこと、そしてその後、東日本大震災が起きたことに触れられています。千晴(湊さん)は、「小説など何の役に立つだろうと悔しさを感じることはあっても、書く手は決して止めない」と決意を述べます。まるで、長いトンネルを抜けた先に見えた光のように、彼女たちの未来には希望が差し込んでいるように感じました。 そしてそれは、湊さん自身の作家としての覚悟表明でもあるのでしょう。物語には、悲劇や困難を直接的に解決する力はないかもしれません。しかし、物語を通じて、誰かの心に寄り添い、共感し、そして希望や生きる力を与えることはできる。この「絶唱」という作品自体が、その証明であるように思えました。

全体を通して、「死」や「喪失」という重いテーマを扱いながらも、決して絶望だけを描いているわけではありません。登場人物たちは、それぞれの形で悲しみや苦しみを抱えながらも、トンガという場所、そして尚美さんをはじめとする人々との出会いを通じて、過去を受け入れ、未来へと歩み出していきます。阪神淡路大震災という大きな悲劇を背景にしながらも、個人の小さな物語を丁寧に紡ぎ出すことで、喪失の中から生まれる希望、そして人間の持つ再生力を力強く描き出していると感じました。湊かなえさんの新たな一面に触れることができる、深く、心に響く一冊でした。

まとめ

湊かなえさんの小説「絶唱」は、阪神淡路大震災と南太平洋の島国トンガを舞台に、心に傷を負った4人の女性たちの「喪失」と「再生」を描いた物語です。双子の妹として生きることを強いられた大学生、震災で友人を亡くした罪悪感を抱える教師、育児に悩むシングルマザー、そして作家としての道を歩み始めた女性。それぞれの視点から語られる物語が、互いに響き合い、大きな感動を生み出します。

いつもの「イヤミス」とは異なり、読後には静かな希望と温かさが残ります。もちろん、湊さんらしい人間の心の機微や葛藤も深く描かれていますが、それ以上に、困難な状況の中でも前を向いて生きていこうとする人々の強さ、そして人と人との繋がりの大切さが伝わってきました。特に、物語のキーパーソンとなるトンガのゲストハウスの女主人・尚美さんの存在が、登場人物たちだけでなく、読者の心にも温かい光を灯してくれるようです。

阪神淡路大震災という重いテーマを扱いながらも、決して暗いだけではない、人間の持つ再生力と希望を描いた「絶唱」。湊かなえさんの新たな魅力を発見できる、心に残る作品です。まだ読まれていない方は、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。きっと、何かを感じ取ることができるはずです。