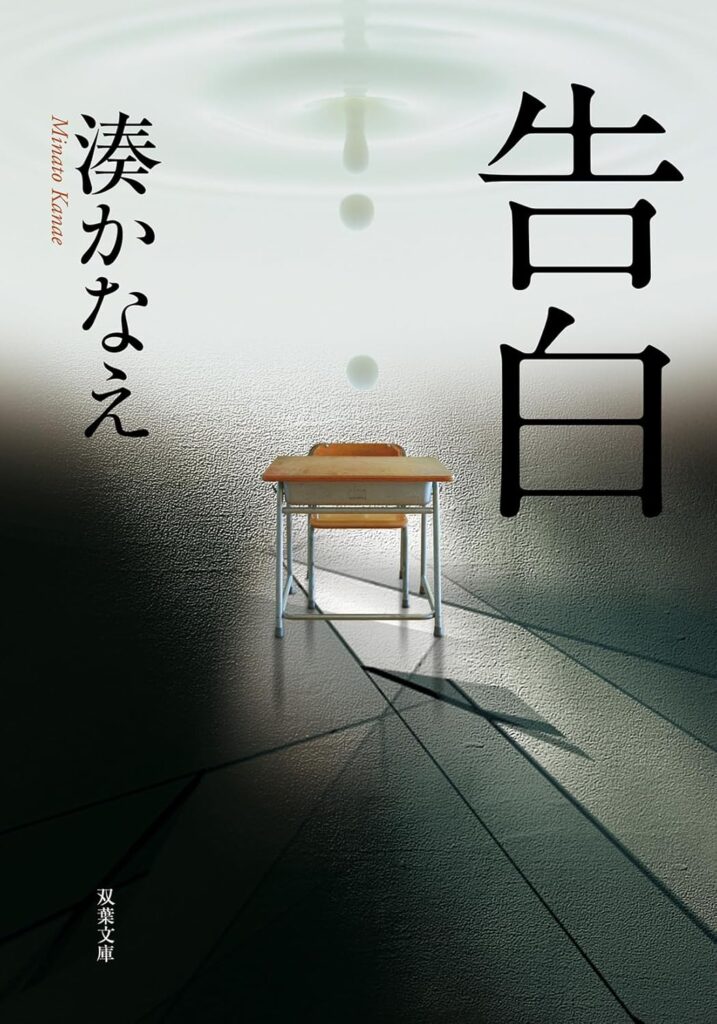

小説「夜行観覧車」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、きらびやかな高級住宅街「ひばりヶ丘」を舞台に、そこに住む家族たちの内に秘めたる闇と、ある夜に起きた衝撃的な事件を描き出しています。誰もが羨むような生活の裏側で、人々はどのような悩みや葛藤を抱えているのでしょうか。

物語は主に、念願のマイホームを手に入れたものの、娘の教育や隣人との関係に悩む遠藤家、そして医師である夫が殺害されるという悲劇に見舞われる高橋家、さらに古くからひばりヶ丘に住み、街の変化を見つめる小島さと子、この三者の視点を通して語られていきます。それぞれの視点が交錯することで、事件の真相と、そこに隠された人間の複雑な感情が少しずつ明らかになっていく構成は見事です。

この記事では、まず「夜行観覧車」の物語の筋道を追い、その後、物語の核心に触れながら、私が感じたことや考えたことを詳しく述べていきたいと思います。読み進めるうちに、登場人物たちの誰かに自分を重ねてしまうかもしれません。それでは、湊かなえさんが描く、家族という名の迷宮へご案内しましょう。

小説「夜行観覧車」のあらすじ

高級住宅街「ひばりヶ丘」。誰もが憧れるその場所に、遠藤真弓は夫・啓介、娘・彩花とともに、ようやく念願の一戸建てを構えました。しかし、喜びも束の間、真弓はひばりヶ丘特有の見栄や序列意識、そして何より、向かいに住むエリート一家・高橋家との比較からくる劣等感に苛まれます。娘の彩花もまた、名門私立中学の受験に失敗したことをきっかけに心を閉ざし、母親への反発を強めていきます。

そんな中、ひばりヶ丘を揺るがす事件が発生します。向かいの高橋家で、主人の医師・弘幸が何者かに殺害されたのです。容疑者として自首したのは、妻の淳子でした。淳子は自分が夫を殴ったと供述しますが、温厚で誰もが羨むような家庭を築いていた高橋家で何故そんな悲劇が起きたのか、住民たちは憶測を巡らせます。事件当時、長女の比奈子は友人の家に泊まっており、中学生の次男・慎司はコンビニに行っていたとされ、その後行方不明になってしまいます。

慎司の失踪もあり、「母親が息子をかばっているのではないか」という噂も囁かれ始めます。遠藤真弓は、事件当夜に高橋家から聞こえた母子の口論や、コンビニで慎司に会ってお金を貸したことから、事件に巻き込まれたのではないかと不安に駆られます。一方、高橋家の長女・比奈子は、父を殺したのは本当に母なのか、弟の慎司はどこへ行ったのか、信じられない現実の中で、離れて暮らす兄・良幸に助けを求めます。

物語は、事件後の数日間を、遠藤真弓、高橋比奈子、そして地域を見守る小島さと子の三人の視点から描いていきます。それぞれの視点から語られる断片的な情報や感情がパズルのように組み合わさり、事件の真相、そして家族が抱える根深い問題が徐々に浮かび上がってきます。ひばりヶ丘という閉鎖的なコミュニティの中で渦巻く、嫉妬、見栄、劣等感、そして愛情の歪みが、悲劇を引き起こした背景として描かれています。

小説「夜行観覧車」の長文感想(ネタバレあり)

湊かなえさんの作品を読むたびに感じるのは、人間の心の奥底に潜む、普段は蓋をしているような暗い感情を巧みに描き出す筆力です。「夜行観覧車」も例外ではなく、むしろその真骨頂とも言える作品だと感じています。読み終えた後、しばらくの間、物語の世界から抜け出せず、登場人物たちの誰かの感情が自分の中に残っているような、そんな感覚に襲われました。

物語の舞台である「ひばりヶ丘」は、ただの高級住宅街ではありません。それは、住人たちにとって、成功や幸福の象徴であり、同時に、見栄や嫉妬、そして劣等感を生み出す装置でもあります。特に、後から越してきた遠藤真弓にとって、ひばりヶ丘は常に自分たちを値踏みしてくるような、息苦しい場所として描かれています。念願のマイホームを手に入れたはずなのに、家の大きさや娘の進学先でマウントを取られ、常に「下」に見られているという感覚。この真弓の焦燥感や劣等感は、読んでいて胸が締め付けられるほどリアルでした。私たちは程度の差こそあれ、誰かと自分を比較し、落ち込んだり、逆に優越感を覚えたりするものです。真弓の姿は、そうした人間の普遍的な弱さを映し出しているように思えました。

娘の彩花が発症する「坂道病」という設定も、この物語の重要な要素です。「身の丈に合わないところで無理して生活していると、だんだん足元が傾いているように思えてくる。精一杯踏ん張らなきゃ転がり落ちてしまうけれど、意識すればするほど坂の傾斜はどんどんひどくなっていって、自分自身が歪んでしまう」。この彩花の言葉は、ひばりヶ丘という特殊な環境だけでなく、現代社会に生きる多くの人々が抱えうる心の歪みを的確に表現していると感じます。彩花自身、受験失敗という挫折からこの「病」にかかり、母親への憎しみを募らせていきますが、本当に「病」んでいたのは彩花だけだったのでしょうか。むしろ、娘に過剰な期待をかけ、世間体を気にするあまり娘の心を顧みなかった真弓こそ、重い「坂道病」にかかっていたのかもしれません。そして、その歪みが限界に達した時、真弓が彩花に対して取った行動は、高橋家で起きた悲劇と紙一重のものでした。あの場面は、どんな人間の中にも衝動的な暴力性が潜んでいる可能性を示唆していて、背筋が凍る思いがしました。

一方、事件の中心となる高橋家。こちらもまた、「理想の家族」という仮面の下で、深刻な問題を抱えていました。特に、妻・淳子の心理描写は、この物語の核心に迫る部分です。彼女は、夫・弘幸の前妻への対抗意識から、自分の息子である慎司を、前妻の子である優秀な長男・良幸以上に育て上げなければならないという強迫観念に囚われていました。医学部に進んだ良幸のように、慎司にも同じ道を歩ませようと、彼の意思を無視して勉強を強要し、追い詰めていきます。この淳子の歪んだ愛情は、彼女自身の承認欲求を満たすためのものであり、夫である弘幸を喜ばせたいという一心から来ていました。しかし、その夫から「慎司はもういい」と、期待を否定するような言葉を聞いた時、彼女の中で何かが決定的に壊れてしまったのでしょう。長年積み重ねてきたプレッシャーと、自分の存在意義を全否定されたような絶望感が、衝動的な犯行へと繋がった。その動機は、あまりにも身勝手でありながら、どこか痛ましい孤独を感じさせます。彼女は、夫のため、家族のためと信じて頑張ってきたことが、実は誰のためでもなかったのかもしれない、という現実に耐えられなかったのではないでしょうか。

そして、忘れてはならないのが、小島さと子の存在です。彼女は、ひばりヶ丘の「古株」として、新参者や街の変化に対して批判的な目を向け、住民たちの情報を集めては噂を広める、ある種のコミュニティの監視者のような役割を担っています。一見、ただのお節介なおばさんに見えますが、彼女の行動原理もまた、ひばりヶ丘という場所への執着と、変化への恐れから来ています。彼女が高橋家に対して行った嫌がらせは、正義感の歪んだ発露であり、集団心理の恐ろしさをも感じさせます。しかし、物語の終盤、遠藤家の騒動を偶然目撃し、真弓と彩花を仲裁する場面では、彼女なりの人間味も垣間見えます。彼女もまた、ひばりヶ丘という特殊な環境が生み出した、複雑な人物像の一人なのです。

この物語のタイトルである「夜行観覧車」。これは作中にも登場する観覧車のことを指していますが、それだけではない、深い意味が込められているように感じます。観覧車は、ゆっくりと回転しながら、乗客に様々な角度から景色を見せます。この物語も、遠藤家、高橋家、さと子という複数の視点が入れ替わりながら進むことで、一つの出来事が全く異なる様相を呈して見えることを示しています。まるで、ゆっくりと回り続ける観覧車のゴンドラのように、それぞれの視点から見える景色は限定的であり、隣のゴンドラから見える景色を知ることはできません。そして、「夜行」という言葉が示すように、物語の多くは夜に起こり、登場人物たちの心の闇や秘密が、夜の帳の中で蠢いています。観覧車が一回りして元の場所に戻っても、見える景色は少し違って見えるかもしれない、という最後のさと子の言葉は、この物語全体を象徴しているようです。事件という非日常を経験した家族たちは、元の日常に戻ったとしても、もう以前と同じ視点で世界を見ることはできないのかもしれません。

結局、事件の真相は、高橋家の子供たちによって、世間には歪められた形で伝えられます。父親が教育熱心すぎたために、母親が息子を守ろうとして犯行に及んだ、と。これは、残された子供たちが、母親の罪を少しでも軽くし、そして何よりも「家族」という形を守るために選んだ嘘でした。「真実を知っているのは俺たちだけでいい」。この言葉は、重く響きます。何が真実で、何が嘘なのか。家族を守るためなら、真実を捻じ曲げることも許されるのか。この物語は、そんな問いをも投げかけてきます。

読み終えて、心に残ったのは、決して他人事ではないという感覚です。ひばりヶ丘のような特殊な環境でなくとも、私たちは皆、多かれ少なかれ、見栄や劣等感、家族への期待や失望といった感情と無縁ではありません。そして、ほんの少しのボタンの掛け違いや、心の歪みが、取り返しのつかない悲劇を引き起こしてしまう可能性だってあるのかもしれない。そう考えると、日常の見慣れた風景が、少しだけ違って見えるような気がしました。湊かなえさんの作品は、いつも私たちに、人間の心の複雑さと、日常に潜む危うさを突きつけてくるのです。

まとめ

小説「夜行観覧車」は、高級住宅街で起こった殺人事件を通して、そこに住む家族たちの見栄や嫉妬、劣等感、そして歪んだ愛情といった、人間の心の暗部を鋭く描き出した作品です。遠藤家、高橋家、そして小島さと子という三者の視点から物語が語られることで、事件の真相が多角的に浮かび上がり、読者はその複雑な人間関係と心理描写に引き込まれます。

物語に登場する「坂道病」という言葉は、身の丈に合わない環境で無理をすることで生じる心の歪みを象徴しており、登場人物たちの多くが、この「病」に侵されている様子が描かれています。理想の家族を演じようとする中で、少しずつ歪んでいく心、そして些細なきっかけで崩壊してしまう関係性の脆さは、決して他人事ではなく、現代社会に生きる私たち自身の問題としても捉えることができるでしょう。

湊かなえさんならではの、じわじわと迫るような心理描写と、予想を裏切る展開は健在で、最後まで目が離せません。読後には、家族とは何か、幸せとは何か、そして人間の心の深淵について、改めて考えさせられるはずです。重いテーマを扱っていますが、それだけに深く心に残る物語でした。