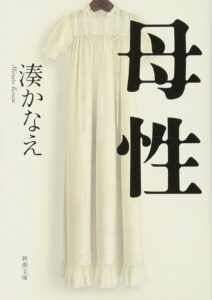

小説「母性」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、「母性」という、当たり前のように存在すると考えられがちな感情の、複雑で時に危うい側面を鋭く描き出しています。母と娘、二人の視点から語られる出来事は、読む人によって全く異なる景色を見せるかもしれません。一体何が真実で、誰の言葉を信じれば良いのでしょうか。

小説「母性」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、「母性」という、当たり前のように存在すると考えられがちな感情の、複雑で時に危うい側面を鋭く描き出しています。母と娘、二人の視点から語られる出来事は、読む人によって全く異なる景色を見せるかもしれません。一体何が真実で、誰の言葉を信じれば良いのでしょうか。

物語の中心には、娘を愛すること以上に「母に愛される娘」であり続けたいと願う女性、ルミ子と、そんな母からの愛を渇望する娘、清佳がいます。二人の関係は、ある悲劇的な出来事を境に、静かに、しかし決定的に歪んでいきます。手記と回想という形で交互に語られる二人の主観は、時に食い違い、読む者を惑わせます。「母性」とは普遍的なものなのか、それとも個人の中に育まれる、あるいは歪められてしまうものなのか、深く考えさせられる作品です。

この記事では、そんな小説「母性」の物語の核心に触れながら、そのあらすじを詳しくご紹介します。さらに、物語を読み解く上で重要なポイントや、私が感じたこと、考えたことを、ネタバレを恐れずに率直に綴っていきます。読み終えた後、きっとあなたも「母性」について、そして母と娘という関係について、新たな視点を得られるはずです。どうぞ最後までお付き合いください。

小説「母性」のあらすじ

物語は、ある新聞記事から始まります。女子高生が自宅マンションから転落し、意識不明の重体になったという報道。母親は「愛能う限り、大切に育ててきた娘がこんなことになるなんて」と涙ながらに語ります。この記事に、高校教師となった清佳は妙に心を惹かれます。彼女自身、母であるルミ子との間に複雑な過去を抱えていたからです。物語は、清佳の現在の視点と、過去の出来事を記した母ルミ子の手記、そして娘清佳の回想が交錯しながら進んでいきます。

ルミ子は、自身の母親から深い愛情を受けて育ち、「母のような母親になりたい」と願っていました。絵画教室で出会った田所哲史と結婚し、娘の清佳を授かります。ルミ子は、母親に褒められたい一心で、理想の母親像を演じようと努めますが、その愛はどこか一方的で、清佳には届いていませんでした。幸せに見えた家族でしたが、ある台風の夜、悲劇が起こります。土砂崩れで家が倒壊し、泊まりに来ていたルミ子の母親が亡くなってしまうのです。この時、ルミ子は母を助けるか、娘を助けるかの選択を迫られ、結果的に母は自ら命を絶つという壮絶な出来事がありました。

家を失ったルミ子と清佳、そして夫の哲史は、哲史の実家である田所家で暮らすことになります。昔気質の義母からの厳しい扱いや、慣れない農作業、夫の無関心にルミ子は苦しめられます。娘の清佳は、母を守ろうとしますが、その行動が裏目に出てしまい、母娘の関係はさらにこじれていきます。ルミ子は流産を経験し、怪しげな占い師に依存するなど、精神的に追い詰められていきます。一方、清佳もまた、母からの愛を得られない苦しみと、父の不倫、そして祖母の死の真相を知った衝撃から、自ら命を絶とうとします。

物語の終盤、清佳の視点から、過去の出来事の真相や、登場人物たちのその後が語られます。母ルミ子の手記と娘清佳の回想、それぞれの主観で語られてきた事実は、微妙に食い違っており、「信用できない語り手」によって紡がれた物語であったことが明らかになります。清佳は過去を乗り越え、自身の妊娠を機に、「母性」とは何か、母との関係はどうあるべきかを見つめ直していきます。そして、かつてあれほどまでにこじれた母との関係にも、変化の兆しが見え始めるのでした。

小説「母性」の長文感想(ネタバレあり)

湊かなえさんの小説「母性」を読み終えて、ずっしりと重い感情が胸の中に残りました。これは単なる母と娘の物語ではなく、人間の心の奥底に潜むエゴや依存、そして「愛」という名の呪縛を描いた、非常に考えさせられる作品だと感じています。特に、母ルミ子の手記と娘清佳の回想という二つの視点から物語が語られる構成が巧みで、読み進めるうちに「一体どちらの言い分が真実に近いのだろうか?」と、まるで迷宮に迷い込んだような感覚に陥りました。

まず衝撃的だったのは、ルミ子という母親の在り方です。彼女は一貫して「母に愛される娘」であることを最優先に行動します。自分の母親から注がれた(と彼女が信じている)完璧な愛情を理想とし、それを娘の清佳にも施そうとします。しかし、その根底にあるのは、清佳への純粋な愛情というよりも、「母親に褒められるような完璧な母親」を演じたいという自己満足、あるいは強迫観念に近いもののように見えました。彼女にとっての「母性」とは、娘を慈しむ本能的な感情ではなく、あくまで「母親から認められるため」の手段であり、理想の母親像をなぞるための演技だったのではないでしょうか。

土砂崩れの夜の悲劇は、そのルミ子の歪んだ在り方を決定的にします。タンスの下敷きになった実母と娘の清佳。どちらを助けるかという究極の選択を迫られた際、ルミ子の心は明らかに実母へと傾きます。母親を失いたくない、母親に見捨てられたくないという強い思いが、娘への「母性」よりも勝ってしまう。そして、実母はルミ子に清佳を選ばせるために、自ら舌を噛んで命を絶つという壮絶な選択をします。この出来事が、ルミ子の心に深い傷と歪みを生み、清佳に対する複雑な感情、ある種の憎しみのようなものを抱かせる原因となったのでしょう。彼女は、自分ではなく清佳を選んだ(と彼女には見えた)母親を、心のどこかで許せずにいたのかもしれません。そして、その矛先が無意識のうちに清佳へと向かってしまった。これは、非常に恐ろしいことだと思います。

一方、娘の清佳の視点から語られる回想は、母からの愛を渇望し続けた少女の痛切な叫びそのものです。彼女は、母が自分ではなく祖母(ルミ子の母)ばかりを見ていることに幼い頃から気づいていました。母に愛されたい、認められたい一心で、聞き分けの良い子であろうと努めますが、その思いは空回りするばかり。特に、田所家に移り住んでからの描写は読んでいて胸が痛みました。義母にいびられる母を守ろうとする健気な行動が、逆に母を苛立たせ、疎まれる原因となってしまう。母からの拒絶は、清佳の自己肯定感を深く傷つけ、「自分は母に愛される価値のない存在なのだ」と思い込ませてしまいます。

参考にした文章にもありましたが、ミステリーの手法として「信用できない語り手」というものがあるそうです。この物語では、まさにルミ子(とてもいい人を装うが、自己愛が強く、自分の正しさを疑わない)と清佳(苦しんでいる子供であり、記憶を美化したり、歪んだ捉え方をしたりする可能性がある)という、二人の「信用できない語り手」が登場します。ルミ子の手記は、どこか自己弁護的で、自分がいかに理想的な母親であろうと努力したか、いかに周囲の環境(特に義母)によって苦しめられたかを強調する傾向があります。一方、清佳の回想は、母からの愛情不足を訴え、自身の苦しみや悲しみに焦点が当てられています。

どちらか一方の視点だけを読んでいれば、そちらに感情移入してしまうでしょう。しかし、二つの視点を交互に読むことで、同じ出来事が全く異なる意味合いを持って見えてくるのです。例えば、ルミ子が清佳のために良かれと思ってやっている行動(高価な“きな粉”を飲ませるなど)が、清佳にとっては迷惑でしかなく、もっと普通の愛情を求めていた、というすれ違い。この積み重ねが、母娘の関係を修復不可能なまでにこじらせていったのだと感じます。

特に印象的だったのは、清佳が父の不倫現場に乗り込み、さらに祖母の死の真相(自殺であったこと)を不倫相手の仁美から聞かされる場面です。これは清佳にとって、耐え難い衝撃だったでしょう。信じていたものが次々と崩れ去り、絶望の淵に立たされます。そして、その事実を母に伝えた時、ルミ子は逆上し、清佳の首を絞めようとします。これは、ルミ子がひた隠しにしてきた、あるいは自分自身でも認めたくなかった心の闇(母の死に対する罪悪感や、清佳への憎しみ)が噴出した瞬間だったのかもしれません。この出来事を経て、清佳は自ら命を絶とうとしますが、未遂に終わります。この経験が、後の彼女の人生観や母性観に大きな影響を与えたことは間違いありません。

物語の終盤、清佳は高校教師となり、かつての恋人であった中谷亨と結婚し、妊娠します。彼女は、新聞で報道された女子高生の転落事件に心を寄せながら、自身の過去と向き合い、「母性」について深く考えます。「愛能う限り」という言葉の空虚さ、大袈裟さに気づき、自身が母に求めていたものを、これから生まれてくる子供に捧げたいと願うようになります。それは、ルミ子のような「理想の母親像の演技」ではなく、もっと純粋で、見返りを求めない愛情なのではないでしょうか。

母と娘の関係は、まるで合わせ鏡のようだと感じました。 ルミ子は自分の母親を映し、清佳はルミ子を映そうともがいていた。しかし、その鏡は歪んでいて、互いの本当の姿を正しく捉えることができなかったのかもしれません。ラストシーン、清佳が母の待つ実家へ向かう場面は、希望を感じさせます。〔 楽しみだわ。気をつけてね 〕という母からの短いメール。かつてあれほどまでに憎しみ合い、傷つけ合った母娘の関係が、長い時間を経て、少しずつ変化し始めていることを示唆しています。完全に分かり合えたわけではないかもしれません。過去の傷が完全に癒えたわけでもないでしょう。それでも、「あのドアの向こうに、わたしを待つ母がいる。こんなに幸せなことはない」と感じる清佳の心境には、確かな救いがあります。

この物語は、「母性」というものが、決して絶対的で美しいだけのものではなく、時には歪み、人を傷つける凶器にもなり得るという現実を突きつけてきます。また、親子関係における「呪縛」のようなもの、世代間で連鎖していく負の感情についても考えさせられました。ルミ子が母親から受けた(と思い込んでいる)過剰な期待や愛情が、結果的に彼女自身を縛り、そして娘である清佳をも苦しめることになった。この連鎖を断ち切ることの難しさ、そしてそのために必要なものは何なのか。清佳が最後に見出した「自身が母に求めたものを、子供には捧げたい」という思いは、その一つの答えなのかもしれません。

読後感としては、決して爽やかなものではありません。むしろ、人間の心の暗部を覗き込んだような、重苦しさが残ります。しかし、それと同時に、どんなにこじれてしまった関係であっても、時間や経験を経て変化していく可能性、そして人が他者を理解しようと努めることの大切さも感じさせてくれる作品でした。湊かなえさんの描く、人間の心理の深淵には、いつもながら引き込まれます。読み応えのある、深く記憶に残る一冊でした。

まとめ

小説「母性」は、母と娘という最も身近な関係性の中に潜む、複雑で時に危うい感情を描き出した、非常に考えさせられる物語でした。母ルミ子の手記と娘清佳の回想という二つの視点を通して語られる出来事は、読者に「真実はどこにあるのか」「母性とは何か」という問いを投げかけます。「母に愛される娘」でありたい母と、「母に愛されたい」娘。二人の願いはすれ違い、悲劇的な出来事を経て、関係は歪んでいきます。

この記事では、その詳しいあらすじと、物語の核心に触れるネタバレを含んだ深い感想を述べさせていただきました。「信用できない語り手」という手法によって巧みに構築された物語世界、登場人物たちの痛切な心の叫び、そして「母性」というテーマに対する鋭い問いかけは、読む者の心を強く揺さぶります。特に、土砂崩れの夜の出来事と、それが母娘関係に与えた決定的な影響についての考察は、この物語を理解する上で欠かせないポイントだと感じています。

決して読後感が良い物語ではありませんが、人間の心の複雑さ、愛憎の深さ、そして世代間で受け継がれる感情の連鎖について、深く考えさせられることは間違いありません。読み終えた後も、登場人物たちのこと、そして自分自身の親子関係について、思いを巡らせてしまうような、重厚な読書体験でした。もしあなたが、人間の心理の深淵に触れるような物語を求めているなら、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。