小説「ダリア」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「ダリア」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

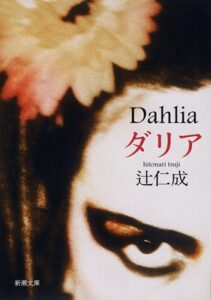

辻仁成さんの「ダリア」は、ある家に“美しい青年”が入り込んだ瞬間から、家族の輪郭が静かに歪み始める物語です。外側から見れば些細な変化なのに、内側では決定的な崩れが進んでいきます。

「ダリア」は、家族の誰か一人が壊れる話ではありません。夫、妻、子どもたち、さらに“家族の一員”までが同じ方向へ引かれていく怖さがあります。

読み進めるほど、「ダリア」という名前が、単なる青年の呼び名ではなく、家の中に潜む欲望や欠落の呼び水になっていく感覚が残ります。

「ダリア」のあらすじ

ある日、妻が「旧友の息子」だと言って、褐色の肌の青年を家に連れてきます。夫は違和感を抱きながらも、問い詰める気力を失っていて、家の中に“他人”が入り込むことを止められません。

青年が出入りするようになってから、妻のふるまいが変わります。食卓の空気が変わり、家の匂いが変わり、夫は「何かが濃くなっていく」手触りだけを確かめるようになります。

やがて、その“矛先”は家族へ向かいます。妻だけでなく、娘や息子たちも、青年の存在を中心に自分を組み替え始め、家庭内の力関係や距離感が書き換えられていきます。

ただ、ここで何より不穏なのは、家族の変化が「誰かに強要された」形ではなく、本人たちの内側から自然に立ち上がってくることです。青年が何者なのか、そしてこの家がどこへ向かうのか——結論は、最後の扉の手前まで伏せられたまま進んでいきます。

「ダリア」の長文感想(ネタバレあり)

ここからはネタバレを含めて書きます。読む前の方はご注意ください。

入口として強烈なのは、「変化」が事件としてではなく、生活の温度として差し込んでくる点です。妻のスープが“濃くなる”という、日々の手触りの描写が象徴的で、家庭という密室の空気が少しずつ重く、甘く、息苦しくなっていくのが伝わります。

夫の視点で見たとき、この物語は「負け続ける観察」の物語にも見えます。妻を疑っても確かめ切れず、怒りを燃やしても燃料が足りず、家を守るという役割だけが空回りしていく。夫は家の中心にいながら、中心から排除されていく感覚に沈められます。

妻の側に立つと、話はもっと危うく、もっと官能的になります。平凡さが退屈に変わり、退屈が渇きに変わり、その渇きが青年へと一直線に結び付く。ここでの「奪われる」は恋愛の甘さではなく、倫理の境界が溶ける快感として描かれていきます。

娘の揺れ方は、さらに痛いです。大人の模倣ではなく、身体と自我のズレがそのまま吸い寄せられていく。自分が何者になりたいのか分からないまま、分からないこと自体を青年の存在が肯定してしまう——その肯定が、救いではなく転落の手すりになっているのが怖いのです。

息子たちの反応は、同じ“吸引”でも質が違って見えます。反抗、優越感、憧れ、羞恥、家族内の序列への苛立ち。青年に触れることで、自分の中の「隠していた顔」がむき出しになる。家族の中でしか保てなかった仮面が、家族の中で剥がれていきます。

そして厄介なのは、ここで青年が「単に性的な侵入者」として固定されないところです。読んでいる側が安易に敵を設定できない。家族が自分から望んでしまう以上、悪意の所在が霧散し、責任の置き場がなくなっていきます。

祖父の存在が、作品の底を一段深くします。加齢や病いで現実の輪郭がぼやけているはずの人物が、むしろ“こちら側とあちら側”の境界に最も近い場所へ立たされる。祖父の章が鍵になる、という読みの感触は確かに残ります。

ここで生と死のモチーフが前景化します。家の中に「死んだ人」と「生きている人」が同居している、という発想が示され、青年の働きが“生者を壊す”だけではない方向へ伸びていきます。怖さの質が、背徳から形而上的な不安へ変わります。

家族が崩れていく過程が、暴力的な破壊としてではなく、むしろ「再編」として進むのが忘れ難いです。誰かが壊れるのではなく、価値観の配置換えが起きる。昨日まで正しかったものが、今日には薄っぺらく見える。その速度が妙に現実的なのです。

この作品は、読者に「快楽」をチラつかせてから「空虚」を渡してきます。欲望に身を任せる者が“ひざまずく”という煽り文句は挑発的ですが、実際に起きるのは、身を任せた後に残る自己嫌悪や、言い訳できない静けさです。

連作の構造も効いています。同じ家、同じ出来事なのに、視点が変わるたびに真実の形が変わる。誰かにとっての救いが、別の誰かにとっての破滅に見える。その相互矛盾が、家庭という共同体の本質を炙り出してきます。

さらに異様なのは、“家族の一員”の視点まで入ってくるところです。言葉にならない感覚で世界を測る存在が、最も先に異変を察知し、最も無邪気に従ってしまう。その描写は、人間の理性が当てにならないことを突きつけます。

ここまで積み上げた不穏を、最後にどう回収するのか。その鍵が、青年の側へカメラが移る終盤にあります。終盤の視点転換によって、読者が抱えていた嫌悪や混乱が、別の形へ整列し直す読み味が生まれます。

個人的に強く残ったのは、「幸福を呪い、壊したいと願う」心への直撃です。外側では満ち足りているのに、内側では満ち足りていない。その矛盾を見抜かれた人間が、最も弱い部分から崩れていく。青年は“侵略者”というより、願望の代行者として立ち上がります。

そして題名の重みです。ダリアという名は、家族を誘惑した青年の呼称であると同時に、「境界を跨ぐもの」の記号にも読めます。生と死、夢と現、善と悪——その間で揺れる人間の姿を、短い距離で一気に見せ切る作品でした。

「ダリア」はこんな人にオススメ

「ダリア」を勧めたいのは、恋愛や家族小説の形を借りながら、もっと深い“人間の裂け目”を覗きたい方です。日常のディテールが少しずつ狂っていく話が好きな方ほど、この作品の肌触りが刺さってくるはずです。

「ダリア」は、説明で安心させてくれるタイプの物語ではありません。むしろ、説明し切れない感覚を読者の体内に残していきます。読み終えた後に、家庭や欲望の言い訳が少しだけ上手くなくなる——そんな読後を求める方に向いています。

また、同じ出来事を複数の視点で見せる構成が好きな方にも合います。誰の語りを信じるかで、作品の姿が変わるからです。「あの場面はこうだったのかもしれない」と、読み終えてから反芻できる余白があります。

そして、映画や文学の“禁忌の訪問者”の系譜が好きな方にも手渡しやすいです。読者レビューではパゾリーニ作品を連想する声もあり、異物が家庭へ入る物語の伝統を、現代の家庭へ持ち込んだ一冊として楽しめます。

まとめ:「ダリア」のあらすじ・ネタバレ・長文感想

- 日常の小さな違和感が、家庭の空気を根本から変えていきます。

- 青年の来訪は事件ではなく、生活の温度として侵入してきます。

- 夫は中心にいながら、家庭の中心から外されていく感覚を抱えます。

- 妻の変化は恋の高揚より、境界が溶ける危うさとして描かれます。

- 子どもたちはそれぞれ別の欠落を刺激され、家族内の序列が崩れます。

- 祖父の章が、生と死のテーマを作品の核へ押し込みます。

- 連作の視点転換で、真実の形が揺れ続け、責任の置き場が消えます。

- 理性より先に反応する“家族の一員”の視点が不穏さを増幅します。

- 終盤の視点転換が、嫌悪や混乱を別の形へ並べ替えます。

- 題名が象徴するのは、欲望と境界のあいだで揺れる人間そのものです。