エッセイ『図書室で暮らしたい』の概要を内容紹介込みで紹介します。詳細な考察も書いていますのでどうぞ。

エッセイ『図書室で暮らしたい』の概要を内容紹介込みで紹介します。詳細な考察も書いていますのでどうぞ。

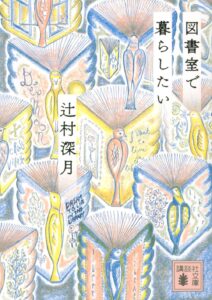

本書は、直木賞作家・辻村深月氏が紡ぎ出す、日常と非日常が交錯するエッセイ集。彼女の目を通して見た世界は、本や漫画、映画、音楽といった愛すべきものたちで満たされ、読者をその鮮やかな世界へと誘います。作家としての顔、母としての顔、そして一人の人間としての素顔が垣間見える、興味深い一冊と言えるでしょう。

この記事では、そんな『図書室で暮らしたい』がどのような作品なのか、その内容に触れながら、私なりの視点で深く掘り下げていきます。まあ、どこまで深く潜れるかは保証しませんが。読み終えた後、あなたがこの本を手に取りたくなるか、それとも書棚の肥やしにするかは、あなた次第です。

エッセイ『図書室で暮らしたい』のあらすじ

『図書室で暮らしたい』は、辻村深月氏の日々の出来事や思考を綴ったエッセイを集めたものです。週刊誌に連載されていたものに加え、書き下ろしや特別収録の短編「おじいちゃんと、おひさまのかおり」も含まれています。作家としての創作活動の裏側や、インスピレーションの源泉、読書遍歴などが明かされるパートは、ファンならずとも興味をそそられるのではないでしょうか。

内容は多岐にわたります。富士山を見上げた日のこと、書店員という存在への考察、赤ちゃんとホラー映画という奇妙な組み合わせ、愛してやまない鰻について。あるいは、本棚にまつわるドッペルゲンガー現象のような体験、図書館での肝試しといった少し不思議な話。日々のささやかな発見から、作家ならではの視点まで、万華鏡のように様々な話題が展開されます。

育児にまつわるエピソードも豊富です。母子手帳に思うこと、子ども番組から受ける影響、結婚式のスピーチでの気づき。子育ての喜びや戸惑いが、正直な言葉で語られています。作家という特別な肩書を持つ彼女も、一人の母親として悩み、奮闘している姿がそこにはあります。この辺りは、読者の共感を呼ぶのかもしれませんね。もちろん、共感できるかどうかは人それぞれですが。

後半では、自身の作品について語るパートや、直木賞受賞時の心境なども綴られています。自作への思い入れ、タイトルに込めた意図、影響を受けた作品など、創作の秘密の一端に触れることができます。作家・辻村深月の内面をより深く知るための、貴重な記録と言えるでしょう。まあ、どこまで本心かは、本人にしか分かりませんが。

エッセイ『図書室で暮らしたい』の詳細な考察(ネタバレあり)

さて、この『図書室で暮らしたい』というエッセイ集。タイトルからして、本好きの心をくすぐるものがありますね。壁一面の本棚、静謐な空間、紙の匂い…そんな夢想を抱く人間にとって、魅力的な響きを持つことは否定しません。しかし、単なる本好きの夢物語で終わらないのが、辻村深月という作家の筆致なのでしょう。彼女の日常と、その根底にある「好き」という感情の奔流が、赤裸々に、時には痛々しいほど正直に描かれています。

本書はいくつかの章に分かれていますが、通読して感じるのは、彼女の「好き」に対する異常なまでの熱量と、それを支える観察眼の鋭さです。例えば、「好きなもの あちこちめぐり」の章。小説、漫画、アニメ、音楽、映画…彼女が愛する作品群への言及は、単なるファン目線を超えています。例えば『屍鬼』を片手に旅をするエピソードや、『輪るピングドラム』への深い考察。そこには、作り手としての視点と、純粋な受け手としての愛情が同居しています。読者が作品や登場人物を作者以上に愛することがある、という彼女の言葉は、創作者としての謙虚さと、受け手の熱量を肯定する強さを示しているように思えます。まあ、リップサービスの可能性も捨てきれませんが。

「女子と育児と、もろもろの日々」の章では、作家としての顔とはまた違う、母としての、あるいは一人の女性としての彼女が描かれます。特に印象深いのは、育児に関するエピソードでしょう。例えば「怖い夢」で語られる、保育園への迎え忘れの悪夢。これは、子を持つ親であれば誰もが共感…いや、共鳴してしまう類の恐怖かもしれません。夢の中の出来事とはいえ、その切迫感と罪悪感は、読む者の心を抉ります。日常の些細な出来事、例えば「初めてのカツカレー」や「二色ムースのしあわせ」といった食にまつわる記憶も、彼女にとっては特別な意味を持つようです。味覚と共に蘇る感情や風景。ありふれた日常の中に、幸せや発見を見出す能力。これが、彼女の物語を豊かにする源泉なのでしょう。凡庸な日常を特別なものとして切り取る。作家とは、そういう生き物なのかもしれません。

個人的に興味を引かれたのは、「大人の薦める本」というエッセイです。ここで彼女は、「きちんとした本」という曖昧な概念に異議を唱えます。世間一般で良しとされる、いわゆる「教養」や「ためになる」とされる読書への、ある種の反発。これは、非常に共感できる部分です。何をもって「きちんとした」とするのか。誰が決めた基準なのか。彼女は、自分が心から面白いと感じ、夢中になった本こそが、自分にとっての「正しい本」なのだと主張しているように見えます。それは、ある種の開き直りであり、同時に強い信念の表れでもある。他者の評価や「べき論」に惑わされず、自分の「好き」を貫く姿勢。これは、創作活動にも通じる核となる部分なのではないでしょうか。思春期特有の反骨精神を持ち続けているかのようでもあり、微笑ましくも…いや、少々厄介な性質とも言えるかもしれませんね。

また、作家としての辻村深月を知る上で、「自作解説」のパートは見逃せません。「というほどではないけれど、思うことあれこれ」と謙遜していますが、各作品に込めた思いや背景が語られており、ファンにとっては垂涎の内容でしょう。『凍りのくじら』の「ありがと、徳川」、『スロウハイツの神様』の「階段をのぼる時」など、タイトルだけで作品世界が蘇る読者も多いはずです。作品が生まれた経緯や、キャラクターへの想い、描きたかったテーマ。それらを知ることで、既読の作品もまた違った味わいを帯びてくる。もちろん、作者の意図だけが作品の全てではありません。読者一人ひとりの解釈があってこそ、物語は完成する。しかし、作者自身の言葉に触れることで、より深く作品世界に没入できるのも事実。まるで、舞台裏を覗き見るような、密やかな愉しみがあります。

さらに言えば、彼女が影響を受けたと公言する作家たち、例えば綾辻行人氏や京極夏彦氏といった巨匠たちとの交流のエピソードも興味深い。かつては読者として、ファンとして憧れていた存在と、同じ「作家」という立場で関わること。それは、彼女にとってどのような感覚なのでしょうか。「権威のこちら側」の『ジョジョ』という表現にも、その複雑な心境が滲み出ているように感じます。読者であった頃の純粋な熱狂と、プロの作家としての冷静な視点。その間で揺れ動く、あるいは融合していく様が、本書からは伝わってきます。直木賞受賞時のエピソードも含め、作家・辻村深月がどのように形成され、今に至るのか。その軌跡を辿る上で、本書は貴重な道標となるでしょう。

全体を通して感じるのは、彼女のアンテナの感度の高さです。日常の些細な出来事、人との会話、目にする風景、読んだ本、観た映画…あらゆるものから何かを感じ取り、思考を巡らせ、それを自身の言葉で表現しようとする。その貪欲さこそが、作家たる所以なのでしょう。それは、時に羨ましくもあり、時に息苦しくもある生き方かもしれません。常に何かを感受し、考え、言葉にしなければならない。それは、終わりなきマラソンのようです。本書は、そんな彼女の思考の断片を繋ぎ合わせた、モザイク画のような一冊と言えるかもしれません。一つ一つのピースは日常的でささやかでも、全体として見ると、辻村深月という人間の複雑で魅力的な肖像が浮かび上がってくる。そんな印象を受けます。まあ、これも私の勝手な解釈に過ぎませんが。

まとめ

さて、辻村深月氏のエッセイ『図書室で暮らしたい』について、概要から少々踏み込んだ考察まで書き連ねてみました。本書は、彼女のファンであれば間違いなく楽しめる一冊でしょう。作家としての顔、母としての顔、そして様々な「好き」に溢れた一人の人間としての素顔。その多面的な魅力に触れることができます。

しかし、ファンならずとも、日常の中に潜む発見や、何かを強く「好き」になることのエネルギー、そして言葉を紡ぐことの面白さといった点に、興味を引かれる方もいるかもしれません。彼女の視点を通して、自身の日常や好きなものについて、改めて考えてみるきっかけになる可能性も秘めています。まあ、そんな高尚な読み方をする必要もありませんが。

結局のところ、このエッセイ集を読むかどうかは、あなたの自由です。ただ、もしあなたが、日常の断片から紡がれる物語や、誰かの内面に触れることに興味があるのなら、手に取ってみる価値はあるかもしれません。少なくとも、退屈はしないはずです。保証はしませんが。