小説『天平の甍』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『天平の甍』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

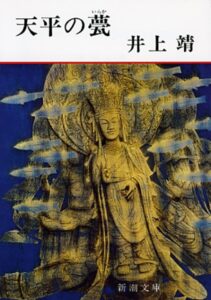

井上靖が描いた歴史大作『天平の甍』は、奈良時代に日本の仏教界を立て直すため、唐へ渡った若き留学僧たちの苦難に満ちた旅路と、彼らが果たした偉業を綴った感動作です。この物語は、単なる歴史の再現に留まらず、人間の信念、友情、そして逆境の中での成長を深く掘り下げています。主人公である普照をはじめとする留学僧たちが、想像を絶する困難に直面しながらも、ひたむきに使命を全うしようとする姿は、読む者の心を強く揺さぶります。

遣唐使として異国の地へ旅立ち、言葉も文化も異なる場所で修行に励む彼らの日々は、まさに命がけの挑戦でした。日本へ正式な戒律を伝えるため、高徳の戒師を招くという壮大な使命を背負った彼らは、幾度となく挫折を経験します。しかし、その都度、互いを支え合い、あるいは異なる道を歩みながらも、それぞれの形で故国への思いを貫こうとするのです。

本作は、歴史上の事実を基にしながらも、登場人物たちの内面に深く分け入り、その葛藤や喜び、悲しみを丹念に描き出しています。特に、鑑真和上との出会い、そして日本への帰還を目指す幾多の試練は、物語の核心を成し、読者に強い感動を与えます。彼らが最終的に何をもたらし、どのようにそれぞれの人生を終えるのか、その結末はまさに歴史の重みと、個々の人間の尊厳が凝縮されたものです。

この作品は、千年以上前の出来事を描いていながらも、現代を生きる私たちにとっても示唆に富むメッセージを投げかけてくれます。信念を持ち、困難に立ち向かうことの尊さ、そして仲間との絆の重要性を、改めて考えさせてくれるのではないでしょうか。それでは、この壮大な物語の全容を、これから詳細にご紹介していきましょう。

『天平の甍』のあらすじ

奈良時代、混乱する日本の仏教界を立て直すため、朝廷は正式な戒律を伝える高僧を唐から招くことを決定します。その重大な使命を担い、第九次遣唐使として唐へ渡ることになったのは、大安寺の普照、興福寺の栄叡、そして急遽加わった戒融と玄朗という四人の若き留学僧でした。彼らは希望と不安を胸に、荒波が待ち受ける危険な航海へと旅立ちます。

幾多の困難を乗り越え、ようやく唐の洛陽にたどり着いた彼らを待っていたのは、長きにわたる留学生活でした。普照は経典研究に、栄叡は戒師招請に熱意を燃やしますが、戒融は独自の道を求め単身旅へ。玄朗は異国での生活に馴染めず、故郷への思いを募らせていきます。やがて普照は、前の遣唐使で渡唐し、ひたすら写経に打ち込む先輩僧・業行と出会い、経典を正確に伝えることの重要性に目覚めます。

中でも、日本への戒師招請に強い使命感を抱いていた栄叡は、揚州大明寺の高僧・鑑真和上に目をつけます。栄叡と普照が鑑真を訪ね、弟子の派遣を懇願すると、鑑真本人から「ならば私が行こう」という予期せぬ申し出がありました。鑑真の「法のために命を惜しまない」という崇高な覚悟に感銘を受けた普照と栄叡は、鑑真和上とその弟子たちを日本へ送り出すべく奔走することになります。

しかし、日本への道のりは想像を絶する苦難の連続でした。渡航計画は密告により露見し、海賊の横行で出航すらできない事態に。三度目の渡航では暴風により船が座礁し、積み荷の経典は海の藻屑と消え、鑑真はついに失明してしまいます。度重なる失敗と命の危険に、玄朗は脱落し、戒融もまた日本へ戻ることなく唐に留まります。そして、ついに栄叡も志半ばで病に倒れ、異国の地で帰らぬ人となるのでした。普照は栄叡の死に打ちひしがれながらも、盲目となった鑑真を日本へ連れて行くべきか葛藤し、一時鑑真と離れ、業行の許で写経を手伝う道を選びます。

『天平の甍』の長文感想(ネタバレあり)

井上靖の『天平の甍』は、私にとって単なる歴史小説という枠を超え、人間の精神の奥深さ、そして信仰の尊さを深く考えさせられる作品です。初めてこの物語に触れた時、登場人物たちが経験する想像を絶する苦難と、それでもなお志を貫こうとする彼らの姿に、胸が締め付けられる思いでした。特に、遠い異国の地で故郷を思い、使命に殉じる僧たちの心情が、痛いほど伝わってくる筆致には感嘆するばかりです。

この物語を語る上で避けて通れないのは、やはり普照、栄叡、戒融、玄朗という四人の留学僧たちの存在でしょう。彼らは同じ日本から唐へ渡りながらも、それぞれが全く異なる人生を歩みます。その一人ひとりの生き様が、人間という存在の多様性と、仏道という道の奥深さを象徴しているように感じられます。物語冒頭の彼らは、一見すると若く未熟な面も持ち合わせていますが、過酷な経験を通して大きく成長していく様子が丁寧に描かれています。

栄叡の熱意と使命感には、読むたびに心を打たれます。彼はまさしく「戒律を日本に持ち帰る」という一点にその生を捧げた人物でした。周囲の状況に流されず、ひたすらその目標に向かって突き進む彼の姿勢は、現代の私たちにとっても学ぶべきものが多いと感じます。特に、鑑真和上との出会いの場面で、鑑真が「では私が日本へ行こう」と申し出た時の栄叡の感動は、手に取るように伝わってきました。彼の情熱が、鑑真という偉大な僧を動かしたのだと考えると、その信念の強さに畏敬の念を抱かずにはいられません。

一方で、普照の人間的な葛藤もまた、この作品の大きな魅力です。彼は最初、自らの学びに重きを置いていたように描かれ、栄叡のような熱烈な使命感は持ち合わせていませんでした。しかし、業行との出会い、そして何よりも栄叡の死という経験を通して、彼は大きく変わっていきます。特に、盲目となった鑑真和上をこれ以上危険に晒すべきか否かという葛藤は、非常に人間的で胸に迫るものがあります。仏法のためとはいえ、師の命を犠牲にすることへの迷い。そこに、単なる信仰心の有無を超えた、人間としての温かさや倫理観が垣間見えます。この普照の心の動きが、物語に深みを与え、読者をより深く引き込む要因になっていると感じます。

戒融という存在もまた、非常に印象的です。彼は集団行動を嫌い、自分の足で唐土を歩き回ることを選びました。「机にかじりつくだけが勉強か?」と普照に問いかける彼の言葉は、既成概念にとらわれない自由な精神の象徴です。その奔放さは時に反感を買うかもしれませんが、彼が旅の中で見聞を広め、真理を求め続けた姿は、まさしく求道者のそれではないでしょうか。物語の終盤で、彼が唐招提寺の鴟尾を密かに日本へ送っていたという事実が明かされた時には、彼の意外な一面と、祖国への秘めたる思いに深い感動を覚えました。彼の生き方は、表立って名を残すことだけが偉業ではないというメッセージを伝えているように感じられます。

玄朗の人間臭さもまた、忘れてはならない要素です。彼は度重なる苦難に耐えきれず、結局は唐で妻子を持ち、俗人として生きる道を選びます。一見すると弱気で、使命から逃げ出したようにも見えますが、異国での過酷な環境の中で、彼は彼なりに「生きる」ことを選んだのです。その選択は、必ずしも称賛されるものではないかもしれませんが、その中に宿る人間的な弱さや現実的な判断は、読者にとって非常に共感できる部分でもあります。彼は、完璧ではないけれど、懸命に生きた一人の人間として、この物語に確かな存在感を与えています。

そして、業行という人物の存在も、この物語を語る上で欠かせません。彼はひたすら写経に人生を捧げた人物です。その地味ともいえる生き方は、一見派手な偉業とは異なるかもしれませんが、彼が「日本の土を踏めば自分で歩き出す」と語った経典の存在は、鑑真の来日と同様に、日本仏教の基盤を築く上で不可欠なものでした。彼の信念と、その遺志を普照が引き継ぐ過程は、まさに法灯継承の尊さを象徴しています。彼の生き様を通して、仏教が経典という形で、いかに世代を超えて受け継がれていくかということが示されているように感じます。

鑑真和上という偉大な存在は、この物語の中心にありますが、小説は彼を単なる歴史上の偉人としてではなく、人間的な苦難を乗り越え、それでもなお揺るぎない信念を持つ人物として描いています。特に、失明してもなお日本への渡航を諦めない彼の姿は、まさに仏教における「捨身」の精神を体現しています。彼の決意と、それに呼応する普照たちの献身がなければ、日本の仏教は今の姿にはなっていなかったでしょう。彼が日本にもたらしたものは、戒律という教えだけでなく、困難に立ち向かう人間の精神の強さ、そして信仰の力の証でもあります。

物語全体を通して感じられるのは、歴史の大きな流れの中で、個々の人間がどのような選択をし、どのように生きたかという点への深い洞察です。遣唐使として唐へ渡り、志を抱きながらも、皆が皆、同じ道を歩んだわけではありません。しかし、それぞれがそれぞれの場所で、自らの信じる道を全うしようと努めました。その一人ひとりの小さな営みが、積み重なって大きな歴史を動かしていく様は、まさに圧巻です。

『天平の甍』というタイトルが示すように、唐招提寺の屋根を飾る鴟尾は、単なる建築物の一部ではありません。それは、遠く離れた異国の地で、命を懸けて理想を追い求めた人々の情熱と、彼らが日本にもたらした偉大な精神の象徴であると感じます。特に、戒融が密かに贈ったという鴟尾のエピソードは、物語全体に深い余韻と、人間的な温かさをもたらしています。それは、目に見える形では功績を残さなかった者たちの、秘めたる思いが形になったもののように思えてなりません。

この作品は、日本人がいかにして異国の文化を取り入れ、自らのものとして昇華させていったかという、文化交流の一端をも示しています。ただ学ぶだけでなく、それを日本という風土の中でどのように根付かせていくかという試行錯誤の過程も感じられます。それは、現代の国際社会において、異文化理解や多様性の受容が求められる私たちにとっても、示唆に富む内容と言えるでしょう。

終わりに、この物語は、普遍的なテーマを扱っているがゆえに、いつの時代に読んでも色褪せることのない輝きを放っていると感じます。人間の弱さ、強さ、そして目標に向かって邁進するエネルギー。それらすべてが、井上靖の抑制された筆致によって、静かに、しかし力強く描かれています。読後には、清々しい感動と、自分自身の生き方について深く考えさせる余韻が残ります。まさに、日本人にとって必読の一冊であり、何度読み返しても新たな発見がある、そんな珠玉の作品だと心から思います。

まとめ

井上靖の『天平の甍』は、奈良時代に日本の仏教界を立て直すため、命がけで唐へ渡った留学僧たちの壮絶な物語です。普照、栄叡、戒融、玄朗といった個性豊かな僧侶たちが、故国への使命を胸に異国の地で奮闘し、想像を絶する苦難に直面しながらも、それぞれの道を選び生きていく姿が描かれています。特に、盲目となりながらも日本への渡航を決意した鑑真和上との出会いは、物語の大きな転換点となります。

度重なる渡航失敗、病、そして仲間の死という過酷な試練が彼らを襲いますが、その中で彼らの信念は研ぎ澄まされていきます。熱意に満ちた栄叡の死、自由を求めた戒融の放浪、現世を選んだ玄朗の人間性、そしてひたすら写経に打ち込んだ業行の生き様。それぞれの人生が交錯し、大きな歴史のうねりの中で、彼らがいかに生きたかが鮮やかに描かれています。

最終的に、普照は多くの犠牲と同志たちの遺志を背負い、鑑真和上を日本へ招くという偉業を成し遂げます。物語のタイトルである「天平の甍」は、鑑真が創建した唐招提寺の屋根瓦に託された戒融の秘かな思いと、天平の時代に成し遂げられた人々の献身と精神の輝きを象徴しています。

この作品は、歴史上の偉業の陰にあった名もなき人々の人間ドラマと、信仰の力がどれほど強靭であるかを私たちに伝えてくれます。困難に立ち向かう人間の精神の強さ、そして仲間との絆の尊さを深く感じさせてくれる、読み応えのある歴史大作です。