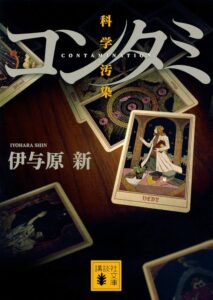

小説「コンタミ 科学汚染」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「コンタミ 科学汚染」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

本作は、科学の正しさと人間の感情が複雑に絡み合う、極上のサイエンス・ミステリーです。物語の舞台は大学の研究室。本来、理性と真実の探求が支配するはずのその場所で、一つの「汚染」をめぐる事件が静かに、しかし確実に広がっていきます。

物語の中心には、一人の才能ある女性研究者の不可解な失踪があります。なぜ彼女は姿を消したのか。その背景には、科学者として決して踏み越えてはならない一線がありました。この謎を追うのは、偏屈でありながらも鋭い頭脳を持つ准教授と、その助手にさせられてしまった大学院生です。

この記事では、まず物語の導入となる部分のあらすじを追い、その後、物語の核心に迫る重大なネタバレを含む深い考察と個人の思いを綴っていきます。科学と人間、その狭間で揺れ動く心を一緒に体験してみませんか。

「コンタミ 科学汚染」のあらすじ

生命科学を専攻する大学院生、町村圭(まちむら けい)の日常は、指導教官である宇賀神(うがじん)准教授の存在によって、常に緊張感に包まれていました。宇賀神はその分野で天才的な頭脳を持つ一方、学問的な不正を決して許さない、非常に偏屈な人物です。その厳しい指導は、町村にとって悩みの種でもありました。

ある日、二人はニセ科学批判の第一人者である蓮見(はすみ)教授のもとを訪れます。そこで聞かされたのは、衝撃的な知らせでした。かつて宇賀神の同僚であり、特別な感情を抱く相手でもあった優秀な女性研究者、桜井美冬(さくらい みふゆ)が失踪したというのです。

さらに驚くべきことに、彼女の失踪の背景には、学術界を揺るがすほどのスキャンダルがありました。美冬は「飲むだけでがんが治る」と謳う、科学的根拠のない商品「万能深海酵母群=VEDY」の開発に、自らの名前と権威を貸していたというのです。研究者にとって、それはキャリアの「死」を意味する行為でした。

輝かしい未来があったはずの美冬が、なぜ自ら身を汚すような行動に出たのか。この大きな謎が、物語の幕開けを告げます。宇賀神は科学を汚された怒りと、美冬への個人的な感情に突き動かされ、町村を半ば強引に引き連れて、彼女の行方を追う調査を開始するのでした。

「コンタミ 科学汚染」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の核心に触れる部分、つまり結末までの重大なネタバレを含んだ感想になります。未読の方はご注意ください。この物語が投げかける「汚染」というテーマの奥深さを、じっくりと味わっていきたいと思います。

まず語るべきは、この物語を力強く牽引する宇賀神准教授の存在感でしょう。彼は社会性には乏しく、傲岸不遜な態度で周囲を困惑させますが、科学の正統性に対する信念は純粋そのものです。その姿は、まるで真理の番人のようです。

しかし、彼の行動原理は、単なる科学的な正義感だけではありません。失踪した桜井美冬への、いまだ整理できずにいる複雑な感情が、彼の探求の原動力となっています。冷徹な合理主義者に見えながら、その実、非常に人間的な情熱に動かされている。このギャップこそが、宇賀神という人物の最大の魅力なのです。

彼の助手として振り回される大学院生、町村圭の視点も絶妙です。私たちは彼を通して、専門的で閉鎖的な研究室の世界を体験し、宇賀神の常人離れした思考と行動に驚かされます。彼は読者と物語の世界とを繋ぐ、大切な架け橋の役割を果たしています。

町村は、宇賀神のような絶対的な正義を振りかざすわけではありません。彼は、ニセ科学にすがる人々の絶望や、信じることで救われようとする心の弱さにも、一定の理解を示そうとします。このバランス感覚が、物語に一方的な断罪ではない、深みのある視点をもたらしているのです。

さて、物語の中心的な謎である桜井美冬の失踪。彼女はなぜ、科学者としての魂を売るような行為に及んだのでしょうか。そのあらすじは、多くの読者の心を掴んで離さなかったはずです。彼女が関わった「VEDY」は、科学的な言葉を巧みに使いながら、実際には何の効果もない、悪質な商品でした。

宇賀神と町村は、この「VEDY」を販売する組織へと乗り込んでいきます。そこで彼らが直面するのは、科学的な正論がまったく通用しない世界です。信奉者たちは、論理的なデータよりも「実際に効いた」という個人の体験談や、揺るぎない信仰心を盾に抵抗します。

この対立は、「合理的で正しい説明」と「非合理的だが心に響く物語」のどちらを人は選ぶのか、という根源的な問いを突きつけてきます。宇賀神の正しさは、信じる者たちの前では空回りするばかり。このもどかしさは、情報が氾濫する現代社会で、多くの人が感じる無力感と重なるのではないでしょうか。

そして、物語は終盤、驚くべき真相へとたどり着きます。ここからは最も重要なネタバレです。事件解決の鍵は、タイトルにもなっている「コンタミ」、すなわち「汚染(Contamination)」でした。宇賀神の執念の分析により、「VEDY」は全くの偽薬であることが科学的に証明されます。

では、なぜ一部の利用者に「効果」が現れたのか。その答えこそが「コンタミ」でした。製品の一部のロットに、製造過程で意図せずして、ある種の生物活性を持つ物質が偶発的に「混入」していたのです。それはがんを治すような奇跡の物質ではありません。しかし、体に何らかの知覚できる変化をもたらすものでした。

このわずかな体感が、製品の謳い文句と結びつくことで、強力なプラセボ効果を生み出し、「奇跡が起きた」という強固な信仰の根拠となっていたのです。科学的なアクシデントである「コンタミ」が、ニセ科学の「神話」を補強していたという皮肉。このトリックが明かされた時、私は唸らずにはいられませんでした。

そして、最大の謎であった桜井美冬の真意も明らかになります。彼女は、金や名声のために魂を売ったのではありませんでした。彼女の行動の裏には、あまりにも悲しく、そして純粋すぎる動機が隠されていたのです。このネタバレこそ、物語の魂と言えるでしょう。

彼女は、科学の限界に苦しんでいました。正しい治療法がなく、死を待つしかない患者を前に、科学の正しさが時にいかに冷酷であるかを痛感していたのです。彼女は、この絶望的な状況を何とかしようと、危険な計画を立てます。それは、詐欺組織に潜入し、内部からその悪事を告発することでした。

しかし、彼女の目的はそれだけではなかったのかもしれません。プラセボ効果の力を知った彼女は、科学的には無価値でも、人の心を支え、QOL(生活の質)を高めることができる「完璧な偽薬」を創り出そうとしたのではないでしょうか。それは、科学者として、そして一人の人間としての、ギリギリの倫理的ジレンマの上での行動だったのです。

彼女の失踪は、この危険な計画が組織に露見したか、あるいは自らの実験が予期せぬ結果を招いたためでした。彼女は悪に染まったのではなく、善意から境界線を踏み越えてしまった結果、破滅した悲劇のヒロインだったのです。この「信じたくない真実」こそが、読者の胸を最も強く打つ部分です。

この物語が描く「汚染」は、幾重にも意味が重なっています。一つは、ニセ科学が科学の言葉を盗用し、社会の信頼を汚していく「科学の汚染」。二つ目は、希望や絶望といった強い感情が、合理的な判断を曇らせてしまう「理性の汚染」。

そして三つ目が、桜井美冬の悲劇に象徴される「善意の汚染」です。人を救いたいという純粋な願いが、非倫理的な手段へと向かった時、その善意そのものが汚されてしまう。このテーマは、単純な善悪二元論では割り切れない、現実世界の複雑さを見事に描き出していると感じました。

物語は、事件の謎を科学的に解き明かします。しかし、人々がなぜ非合理的な物語を求めてしまうのか、という社会全体の「病」は解決されないまま幕を閉じます。一つの詐欺を暴いても、また新たな「VEDY」が生まれるだろうという、ほろ苦い現実を突きつけるのです。読後に残るのは爽快なカタルシスではなく、私たちの心に深く、そして長く響く問いかけなのです。

まとめ

伊与原新さんの小説「コンタミ 科学汚染」は、単なるミステリーの枠を超えた、非常に知的なエンターテインメント作品でした。科学的な謎解きの面白さはもちろんのこと、その背後にある人間ドラマが深く心に残ります。

物語のあらすじは、一人の研究者の失踪事件を追ううちに、ニセ科学の闇と、そこにすがる人々の心の弱さに直面していくというものです。偏屈な天才・宇賀神准教授のキャラクターは非常に魅力的で、彼と助手役の大学院生・町村のコンビが、重いテーマの物語に軽快なリズムを与えています。

この記事で詳しく述べたように、物語の核心には重大なネタバレがあり、その真相は非常に衝撃的で哀しいものでした。タイトルである「コンタミ」という言葉に込められた多層的な意味が明らかになった時、この物語の本当の奥深さを理解できるでしょう。

科学の正しさと、人間の感情的な救いの間で揺れ動く登場人物たちの姿は、私たち自身の問題として胸に迫ります。読み終えた後、社会や人間心理について、じっくりと考えさせられる。そんな深い余韻を残してくれる一冊でした。