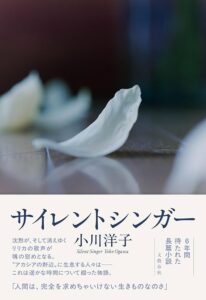

小説「サイレントシンガー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「サイレントシンガー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

本作は、声なきものの声を紡ぐ、ある特異な才能を持った少女の物語です。彼女の歌は、自己表現のためではなく、他者の心に寄り添うための透明な器。その歌声は、街のチャイムとなり、言葉を持たないアシカの声となり、やがては亡き人のための鎮魂歌となります。

物語は静かに、そして深く、沈黙と音、言葉と言葉にならない想いの間で揺れ動くコミュニケーションの本質を探ります。小川洋子さんならではの、静謐で美しい世界観が全編を包み込んでおり、読む者の心に静かな波紋を広げます。

この記事では、物語の核心に触れるネタバレを含みつつ、その静かな感動の源泉を紐解いていきます。なぜ彼女は「サイレントシンガー」でなければならなかったのか。その理由を、物語のあらすじと共にじっくりと考えていきたいと思います。

「サイレントシンガー」のあらすじ

物語の舞台は、外部との接触を断ち、沈黙を愛する人々が暮らす共同体「アカシアの野辺」。そこに住む人々は、言葉の代わりに「指言葉」で対話し、不完全さの中にこそ美しさがあるという哲学を持って生きています。

主人公のリリカは、この共同体の門の外で祖母と暮らす少女。幼い頃に母を亡くし、共同体の沈黙の文化の中で育った彼女は、話すことよりも聴くこと、そして言葉にならない想いを汲み取ることに長けていました。

やがてリリカは、その類まれな歌の才能を見出されます。しかし彼女の歌は、大衆の前で脚光を浴びるためのものではありませんでした。その声は、おもちゃの人形に命を吹き込み、声を出せないアシカの代わりとなり、決して表舞台に出ることのない「ゴーストシンガー」としての役割を担うことになります。

リリカは、自分という存在を消し去ることで、声なきものの代弁者となっていきます。彼女の歌声は、慰めを必要とする様々な存在に寄り添い、静かに世界に溶け込んでいくのでした。物語は、そんな彼女の運命と、静かな愛の行方を描いていきます。

「サイレントシンガー」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含む長文の感想になります。未読の方はご注意ください。この物語のあらすじを追体験しながら、その奥深い魅力について語っていきたいと思います。

まず、この物語の根底に流れるのは、「沈黙」の価値です。リリカが育った共同体「アカシアの野辺」は、言葉がもたらす誤解や騒がしさを避け、沈黙を尊ぶ人々が暮らす場所。彼らは指言葉で会話し、静けさの中にこそ真のコミュニケーションがあると考えています。この設定自体が、現代社会への静かな問いかけのように感じられました。

リリカの歌は、この沈黙の中から生まれます。彼女の歌声は自己主張ではなく、他者の想いを受け止めるための「器」です。作中で描かれる彼女の仕事は、玩具の人形、アシカ、仮歌シンガーなど、すべてが匿名性の高いものばかり。彼女は自分の名前を消し、存在を透明にすることで、初めてその価値を発揮するのです。

この「自己の消去」というテーマは、小川洋子さんの作品に一貫して流れるものですが、本作では特に純粋な形で結晶化しているように思えます。リリカの生き方は、承認欲求が渦巻く現代において、一種の救いのように感じられるかもしれません。彼女は、誰かに認められるためではなく、ただ誰かの慰めになるために歌い続けます。

物語の中で特に印象的なのが、「完全なる不完全」という哲学です。これはリリカの祖母の教えであり、「人間は完全を求めちゃいけない生き物なのさ」という言葉に集約されます。わざと欠けた部分のあるお菓子をありがたくいただくというエピソードは、欠点や喪失を肯定し、その中に美を見出すというこの世界の価値観を象徴しています。

この哲学は、リリカの歌の本質そのものです。彼女の歌は、完璧な技巧を誇るものではなく、むしろ自我という「完全さ」を欠いているからこそ、万人の心に染み渡る普遍性を持ち得たのではないでしょうか。このネタバレになりますが、彼女の歌声が最終的に消えていくという結末も、この哲学の延長線上にあるように思えてなりません。

また、行方不明になった少年のために祖母が作り続ける等身大の人形や、角が絡み合ったまま死んでしまった二頭の羊の逸話も、忘れがたいイメージを心に残します。これらは喪失や逃れられない宿命といった、人生の悲劇的な側面を描きながらも、そこに静かな祈りや絆を見出そうとする、この物語の世界観を色濃く反映しています。

物語には、リリカと「彼」との静かな恋愛も描かれます。二人の間に交わされる言葉はほとんどありません。共有される時間と、言葉にならない相互理解によって、彼らの絆は育まれていきます。それはまさに「アカシアの野辺」で育まれたリリカのコミュニケーションの形そのものです。

しかし、その関係は「どこかほんのり掛け違えている」とも表現されます。完全な一致ではない、そのわずかなズレこそが、二人の関係にリアリティと深みを与えています。ここにも「完全なる不完全」の美学が貫かれているのです。この恋愛のあらすじは、物語に温かい光を灯しています。

この恋は、リリカにとって一つの試練でもあったでしょう。他者のための「器」であった彼女が、一人の人間として特定の誰かと向き合うこと。そこには、これまで彼女が消し去ろうとしてきた「自己」との葛藤が必然的に生じます。この恋愛の行方にも、物語の重要なネタバレが含まれています。

物語のクライマックスは、劇的な事件ではなく、リリカの歌声が静かに消えていく、という形で訪れます。あれほどまでに美しく、多くの魂を慰めてきた彼女の声が、徐々に失われていくのです。この展開は、読んでいてただひたすらに切なく、胸が締め付けられる思いがしました。

なぜ彼女の歌声は消えなければならなかったのか。それは、彼女の歌がその役割を終え、再び沈黙へと還っていく、自然なサイクルのように描かれます。歌い手という物理的な存在から切り離されたとき、彼女の歌は初めて、純粋な慰めそのもの、記憶や残響として永遠になるのかもしれません。

彼女の存在の消滅は、彼女の芸術の完成を意味するというパラドックス。これこそが本作の核心であり、最も悲しく、そして最も美しい部分だと感じます。歌い手が完全に沈黙したとき、彼女は真の「サイレントシンガー」となるのです。この結末のネタバレを知った上で読み返すと、物語のすべての要素がこの一点に向かって収斂していくことがわかります。

リリカの人生は、誰かに記憶されるためでも、名を残すためでもありませんでした。ただ、世界の片隅で、誰かの心をそっと照らす光となること。夕暮れのチャイムのように、当たり前の風景の一部として、世界に溶け込んでいくこと。それこそが彼女の願いであり、存在理由だったのではないでしょうか。

読み終えた後には、深い静寂と、温かいような、寂しいような、不思議な余韻が心に残ります。派手な出来事が起こるわけではないのに、魂の深い部分を揺さぶられるような感覚。これこそが小川洋子作品の醍醐味でしょう。

物語全体を包む静謐な空気感、美しい文章、そして胸に迫る喪失の感覚。リリカという少女の生き様を通して、表現とは何か、共感とは何か、そして生きることそのものの意味を、深く考えさせられる作品でした。

彼女が守り続けた「優しくて美しいこと」に満ちた世界が、読者の心にも静かに広がっていきます。失われたものへの愛おしさと、それでも続いていく世界の静かな肯定。

最終的に、彼女の歌は、歌い手の不在においてこそ完成するという、切なくも美しい真実。この物語は、不在や沈黙の中にこそ存在する豊かさを、私たちに教えてくれます。

まとめ

小川洋子さんの小説「サイレントシンガー」は、声なきもののために歌う少女リリカの、静かで美しい物語です。物語のあらすじは、沈黙を尊ぶ共同体で育った彼女が、その存在を消すことで他者の心を慰める「サイレントシンガー」となるまでを描いています。

物語の核心に触れるネタバレとして、彼女の歌声が最終的に消滅してしまうという結末があります。しかし、それは悲劇的な終わりではなく、彼女の歌が物理的な存在から解放され、純粋な慰めとして永遠になるための、究極の自己消去であり、芸術の完成を意味します。

本作は、自己表現がもてはやされる現代社会に対し、沈黙や不在、不完全さの中にこそ価値があるという、静かながらも力強いメッセージを投げかけます。読み終えた後、心に広がる静謐な余韻は、忘れがたい読書体験となるでしょう。

リリカの生き方は、真の共感とは何かを私たちに問いかけます。それは自己を主張することではなく、自己を空にして、他者の想いが響き渡るための空間を作ること。この感動的な物語は、多くの人の心に深く残るに違いありません。