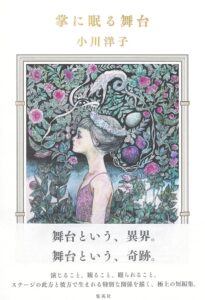

小説『掌に眠る舞台』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『掌に眠る舞台』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この短編集は、「舞台」という一つのテーマで編まれた八つの物語が収められています。ですが、ここで描かれる舞台は、立派な劇場だけではありません。工場の片隅にある工具箱の上や、誰かの部屋、さらには口の中といった、ごく個人的で、時に奇妙な場所が、登場人物たちにとってかけがえのない舞台となるのです。

小川洋子さんならではの、静かで、どこかひんやりとした空気が全体を包んでいます。日常のすぐ隣にある非日常の扉をそっと開けて、その奥を覗き見るような感覚。美しさと少しの怖さが同居する、不思議な世界観に引き込まれてしまいます。

それぞれの物語は独立していますが、「誰かの代わりになる存在」や「見守る人」、そして「静かな儀式」といった要素が通底していて、読み進めるうちに、八つの物語が大きな一つの世界を形作っていることに気づかされます。これから、その世界の魅力について、詳しく語っていきたいと思います。

『掌に眠る舞台』のあらすじ

この本は、私たちの日常に潜む様々な「舞台」をめぐる八つの物語を集めた短編集です。バレエに心を奪われた少女が、工場の工具箱を自分だけの舞台にして、ペンチをバレリーナに、スパナたちを群舞に見立てて空想のバレエを上演するお話から、物語の幕は上がります。

また、ある物語では、かつて女優だった叔母が、昔演じた戯曲の登場人物「ローラ」として生き続けています。彼女の部屋そのものが舞台となり、食器の裏に書かれたセリフをつぶやきながら、終わることのない役を演じ続けているのです。訪れた姪は、その静かで完璧な世界を目の当たりにします。

ほかにも、奥歯の治療痕から奇妙な生き物が生まれる男の恋物語や、劇場の成功を陰で支える「失敗係」という不思議な役目の女性、観劇はせず役者のサインを集めることだけが生き甲斐の女性など、風変わりで、どこか切ない人々が登場します。

それぞれの主人公たちは、自分だけの舞台で、自分だけの物語を生きています。それは誰にも理解されないかもしれない、孤独な営みです。しかし、彼らにとってはその舞台こそが、世界そのものなのです。物語がどんな結末を迎えるのかは、ぜひ本を手に取って確かめてみてください。

『掌に眠る舞台』の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ感想になります。この短編集『掌に眠る舞台』を読んで私が感じたのは、「舞台」というものが、いかに私たちの内面や日常の片隅に深く根ざしているか、という驚きでした。八つの物語は、それぞれがユニークな舞台装置を持ち、そこで繰り広げられる静かで濃密な人間ドラマに、私はすっかり心を掴まれてしまいました。

1. 「指紋のついた羽」― 誰かのための優しい嘘

最初の物語「指紋のついた羽」は、バレエに魅せられた少女の物語です。彼女の舞台は工場の工具箱の上。ペンチやスパナが踊り手となり、差し込む光がスポットライトになるのです。この純粋な想像力の世界を、一人の縫い子の女性がそっと見守ります。彼女は少女の幻想を壊さないよう、空想の妖精になりすまして手紙の返事を書きます。この二人の間には、直接的な交流はありません。あるのは、優しい共犯関係にも似た、静かな繋がりです。

この物語の結末、つまりネタバレになりますが、縫い子がそっと残す「指紋のついた羽」。これは、幻想(羽)と現実(指紋)が触れ合った、美しくも生々しい証です。幻想を守るために、現実の人間が介在した証拠。このささやかな「いけにえ」にも似た行為によって、少女の世界は守られます。観察者である縫い子の存在が、この孤独な舞台を、温かい物語へと昇華させているように感じました。

2. 「ユニコーンを握らせる」― 戯曲の中に生きる永遠

次に心に残ったのは、「ユニコーンを握らせる」です。元女優のローラ叔母さんは、テネシー・ウィリアムズの戯曲『ガラスの動物園』の世界で生きています。彼女の部屋が舞台で、食器の裏のセリフを暗唱し、登場人物のジムを永遠に待ち続ける儀式を繰り返します。これは現実からの逃避かもしれませんが、彼女にとっては、喪失感を乗り越え、自分自身を保つための、意識的な選択なのです。

語り手である姪が、叔母から角の折れたガラスのユニコーンを渡される場面は、非常に象徴的です。これは戯曲の重要な小道具であり、叔母の脆く美しい生き方の象徴でもあります。ネタバレをすると、叔母さんはこれからも永遠にこの役を生き続けるのでしょう。彼女は「待つ」という状態そのものの中に存在することで、ある種の完成された美しさを手に入れている。悲劇的でありながら、同時に聖域でもあるその閉じた世界に、胸を打たれました。

3. 「鍾乳洞の恋」― 身体が語るおぞましくも純粋な愛

この短編集の中でも、ひときわ異彩を放つのが「鍾乳洞の恋」ではないでしょうか。主人公の男性の奥歯のブリッジから、白い蛆虫のような生き物が生まれるという、衝撃的なお話です。彼の身体は、暗く湿った「鍾乳洞」となり、新たな生命を生み出す舞台と化します。このグロテスクな現象は、彼が通う盲目の鍼師の女性への、言葉にできない恋心と連動しているのです。

彼女から離れると痛み、近づくと和らぐ。そして、口の中の生き物が蠢く。彼の身体は、痛みと奇妙な生命体という独自の言語で、愛を表現しているのです。これは、愛という感情がいかに根源的で、時に私たちの理解を超える形で現れるかを見せてくれます。ネタバレになりますが、この奇妙な共生関係は続いていきます。苦痛そのものが、愛する人との絆になるという、おぞましくも純粋な恋の形に、小川洋子さんの真骨頂を感じました。

4. 「ダブルフォルトの予言」― 完璧さを支える影の存在

帝国劇場という華やかな場所が舞台の「ダブルフォルトの予言」。主人公は、そこで「失敗係」を名乗る不思議な女性に出会います。彼女の仕事は、舞台上で起こりうる全ての失敗を、事前に自分の身に引き受けること。役者たちの完璧な演技は、彼女という「いけにえ」の存在によって支えられているのです。彼女は、劇場に棲まう幽霊のような存在です。

この物語のネタバレは、彼女の存在そのものが、舞台という華やかな世界の裏側にある、見えない犠牲を象徴しているという点にあります。完璧なものには、必ずそれを支える不完全なもの、影の部分がある。成功と失敗、光と闇は、常に対になっている。この冷徹な真実を、静かで謎めいた「失敗係」の姿を通して描いていることに、深く考えさせられました。私たちの日常も、誰かの見えない「引き受け」によって成り立っているのかもしれません。

5. 「花柄さん」― 儀式としての人生

「花柄さん」は、観劇のためではなく、終演後に役者からサインをもらうためだけに劇場に通う女性の物語です。彼女にとっての舞台は、劇場の中ではなく、役者とほんの少しだけ言葉を交わす楽屋口。サイン入りのプログラムは、彼女の人生の記録としてベッドの下に積み重なり、「地層」をなしていきます。

この物語は、強迫観念的なまでの執着が、いかに人生を支える儀式となりうるかを描いています。ネタバレをすれば、彼女は誰にも看取られることなく、その「地層」の上で亡くなります。孤独な最期ではありますが、彼女の人生は、彼女が築き上げた膨大な記録、つまり束の間の繋がりの集積によって、確かに満たされていたのです。何が価値ある経験かなんて、他人が決めることではない。人生は、ごく短い瞬間の積み重ねによっても築き上げられるのだと、この物語は教えてくれます。

6. 「装飾用の役者」― 見られるだけの人生の果て

もし、ただ存在するだけでいい「役者」として雇われたら?「装飾用の役者」は、そんな奇妙な仕事に就いた女性のお話です。彼女は、金持ちの老人が作った舞台セットのような部屋で、美しい衣装を着て、ただ風景の一部として「存在する」ことだけを求められます。演技は必要ありません。唯一の観客である老人のための、生きた装飾品になるのです。

物語が進むにつれて、彼女は次第に自分という感覚を失い、その役割と一体化していきます。ネタバレをすると、彼女は美しく静的なオブジェとして完成されていくのです。これは、自己を失う代わりに安寧を得る物語とも読めます。人間が、見られるだけの芸術品になることは可能なのか。その変容の過程で失われるもの、そして得られるものは何なのか。客体化されることの恐怖と、そこに潜む奇妙な安らぎについて、深く問いかけてくる作品でした。

7. 「いけにえを運ぶ犬」― 音楽が呼び覚ます罪の記憶

コンサートホールで聴くストラヴィンスキーの『春の祭典』が、主人公の「僕」の幼い頃の記憶を呼び覚ます物語、「いけにえを運ぶ犬」。彼はかつて、移動図書館の犬が引く荷車から本を盗もうとしました。その時、犬はただ静かに、全てを見通すような目で彼を見つめたのです。その視線こそが、彼にとっての罰であり、断罪でした。

この物語での「舞台」は、音楽によって心の中に蘇る、罪の記憶の風景です。犬は、彼の罪を見届ける、物言わぬ観客。バレエ音楽『春の祭典』の原始的で儀式的な響きが、この内的なドラマに完璧な伴奏をつけます。ネタバレすると、コンサートが終わっても、彼は犬の視線から逃れられません。たった一度の過ちが、いかに生涯続く内的な上演となりうるか。過去は消え去るのではなく、心の中の劇場で、永遠に再演され続けるのかもしれない、ということを痛感させられました。

8. 「無限ヤモリ」― 喪失を埋めるための小宇宙

最後の物語「無限ヤモリ」は、子宝の湯を舞台に、渇望と創造をめぐる不思議な出来事を描きます。そこでは尾を絡ませたヤモリのミイラが「無限ヤモリ」というお守りとして売られています。一方で、我が子を亡くした理髪店の主人は、広大な鉄道模型のジオラマを作り続けている。彼は、そのミニチュアの世界を、たくさんの子供の人形で満たしているのです。

この物語の核心的なネタバレは、語り手が廃墟の芝居小屋で出会った本物に見えた子供が、理髪店のジオラマの中に吸い込まれ、人形の一つになってしまう場面です。喪失感を埋めるために作られたジオラマという私的な舞台は、現実を侵食するほどの強い力を持ってしまったのです。それは、失われたものを取り戻したいという絶望的な願いが生み出した、恐ろしくも切ない奇跡なのかもしれません。

全体を通して思うこと

こうして八つの物語を振り返ると、どの登場人物も、それぞれのやり方で現実と折り合いをつけ、自分だけの聖域としての「舞台」を創り出し、そこで生きていることがわかります。その世界は、他人から見れば歪で、孤独に見えるかもしれません。しかし、彼らにとっては、それこそが自分を自分たらしめるための、切実で、かけがえのない営みなのでしょう。小川洋子さんは、そんな人々のかけがえのない世界を、ただ静かに見つめ、美しい筆致で描き出してくれます。だからこそ、私たちはこの少し怖い物語に、不思議な安らぎと救いを感じるのかもしれません。

まとめ

『掌に眠る舞台』は、「舞台」という言葉の持つ意味を、私たちの想像をはるかに超えて広げてくれる、深く美しい短編集でした。豪華な劇場だけでなく、工具箱の上や、閉ざされた部屋、自分自身の身体の中、そして記憶の風景までもが、誰かの人生にとっての切実な舞台になりうることを教えてくれます。

それぞれの物語で描かれるのは、少し風変わりで、社会の片隅で生きる人々の姿です。彼らは、自分だけの儀式を繰り返し、孤独な上演を続けることで、現実の痛みや喪失感と向き合っています。その姿は、一見すると悲しく映るかもしれませんが、そこには確かな尊厳と、静かな美しさが宿っています。

ネタバレを含む感想の中でも触れましたが、この本を貫いているのは、他者を静かに見守る「観察者」の眼差しです。その眼差しがあるからこそ、孤独なはずの舞台が、誰かと繋がる場所へと変わっていく。読者である私たちもまた、その観察者の一人として、彼らの物語にそっと寄り添うことになるでしょう。

読み終えた後には、日常の風景が少しだけ違って見えるような、不思議な余韻が残ります。私たちの掌の中にも、まだ気づいていないだけで、大切な誰かの、あるいは自分自身の小さな舞台が眠っているのかもしれない。そんなことを静かに考えさせてくれる、忘れがたい一冊です。