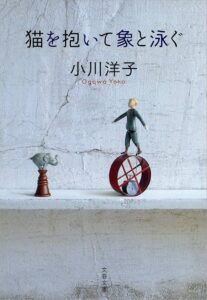

小説「猫を抱いて象と泳ぐ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「猫を抱いて象と泳ぐ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、ただのチェスの天才少年の物語ではありません。それは、記憶の確かさと不確かさの狭間で、自分だけの「居場所」を探し続けた、ある魂の記録なのです。静かで、どこか哀しく、そして息をのむほどに美しい小川洋子さんの世界観が、この一冊に凝縮されているように感じます。

物語の根底には、「大きくなることは悲劇である」という、ある種の哲学が静かに流れています。主人公の少年は、その生涯を通じて、汚されることのない純粋な世界を守るために、静かな闘いを続けます。デパートの屋上、廃バスの中、そしてチェス盤の下。彼の世界は常に限られた空間ですが、そこは彼にとって無限の宇宙でもありました。

この記事では、後に伝説となる一人の少年の誕生からその最期までを追いながら、彼がどのようにして自らの世界を築き、守り抜いたのかを解き明かしていきます。物語の核心に触れるネタバレも含まれますので、ご注意ください。彼の静かな旅路を、一緒に辿ってみましょう。

「猫を抱いて象と泳ぐ」のあらすじ

物語の主人公である少年は、生まれつき上下の唇がぴったりと癒着した状態で、産声を上げることができませんでした。手術によって口は開かれますが、唇には脛の皮膚が移植されたため、そこだけ産毛が生えるという特異な身体的特徴を持つことになります。このことが、彼をより一層寡黙で内向的な性格へと導いていきました。

孤独な少年は、心の中に二人の友人を持っていました。一人は、デパートの屋上で生涯を終えた象のインディラ。成長しすぎたために地上に降りられなくなったインディラの運命は、少年にとって「成長」がもたらす悲劇の象徴となります。もう一人は、家の壁の隙間にいると想像した、ミイラ化した少女「ミイラ」。彼は想像の中で、彼女に語りかけ続けます。

ある日、少年は草原に打ち捨てられた一台の廃バスを発見します。そこには「マスター」と呼ばれる心優しい巨漢の男が、猫の「ポーン」と共に住んでいました。元バス運転手のマスターは、少年にチェスの手ほどきをします。チェス盤という8×8マスの盤上が、無限の可能性を秘めた海であることを教えられ、少年の才能は驚くべき速さで開花していくのです。

しかし、その穏やかな日々は、マスターの突然の死によって終わりを告げます。あまりに巨大なマスターの遺体はバスの扉から出すことができず、当局は重機でバスを破壊して運び出すしかありませんでした。完璧な聖域であったバスが無残に壊される光景を目の当たりにした少年は、ある重大な決意を固めるのでした。

「猫を抱いて象と泳ぐ」の長文感想(ネタバレあり)

物語は、主人公の少年が声を失った状態で生まれる場面から始まります。上下の唇が完全に癒着し、産声を上げることさえできなかった彼の誕生は、その後の人生を決定づける、静けさと閉鎖性の象徴でした。この生まれながらの身体的な特徴は、彼が世界と関わる方法を、初めから特別なものにしていたのです。

やがて手術で唇は開かれますが、その傷を補うために移植された脛の皮膚には、本来あるはずのない産毛が生えていました。この小さな、しかし決定的な違いが、彼に深いコンプレックスを与えます。言葉を話すことへのためらいは、彼をますます自己の内側へと深く潜らせていくきっかけとなりました。彼の沈黙は、単なる性格ではなく、彼の存在そのものを守るための殻のようなものだったのかもしれません。

社会との間に見えない壁を感じていた少年は、その孤独を満たすために、心の中に特異な友人たちを住まわせていました。その一人が、象のインディラです。かつて街のデパートの屋上遊園地で飼われ、成長しすぎたために二度と地上へ降りられなくなり、屋上で孤独に死んでいったインディラの物語は、少年の心に深く刻みつけられます。大きくなることが、聖域からの追放につながるという悲劇を、彼はインディラの運命を通して学びました。

もう一人の友人は、彼が「ミイラ」と名付けた架空の少女です。家の壁と壁の間の狭い隙間で、ミイラになってしまった少女がいると想像し、彼は毎晩のように心の中で彼女に語りかけました。動くことのできない、死と隣り合った存在の中に、彼は対話の相手を見つけ、そこに温かい繋がりを育んでいたのです。この想像上の関係は、彼が現実世界で築いていく人間関係の、静かで切ない原型となっていきます。

この物語では、登場人物たちの身体の状態が、その人の「居場所」を強く規定しているように思えます。インディラの巨体は彼女を屋上に、後に登場するマスターの肥満は彼をバスの中に閉じ込めます。そして、少年の特異な唇は、彼を沈黙と内省の世界へと導きました。彼の「成長への恐怖」は、ただの感傷ではなく、彼が観測した世界の法則に対する、静かな抵抗の始まりだったのです。

そんなある日、少年は草原にぽつんと置かれた一台の廃バスを見つけます。そこは、ただの廃車ではなく、生活できるように見事に改造された、自己完結した小さな家でした。このバスは、外界から守られた、物語が示す理想的な「囲われた空間」そのものでした。

バスの中には、「マスター」と呼ばれる男が、一匹の猫と共に暮らしていました。かつてバスの運転手だった彼は、今ではその巨漢ゆえに外の世界での生活が難しくなった、穏やかで心優しい人物でした。彼が飼っている猫は「ポーン」と名付けられています。マスターは、少年にとって初めての師となり、彼をチェスという深く、広大な世界へと導いてくれるのです。

マスターは少年に、チェス盤が持つ意味を教えます。縦横8マス、合計64のマス目は、単なるゲームの盤ではなく、無限の冒険が可能な広大な海であり、一つの宇宙なのだと。この出会いをきっかけに、少年の眠っていた才能は爆発的に開花します。そして、彼は非常にユニークな対局スタイルを確立しました。それは、チェス盤の下の暗く狭い空間に潜り込み、猫のポーンを抱きしめることでしか、精神を集中させられない、というものでした。

少年の人生における最初の、そして決定的な転機は、師であるマスターの突然の死によって訪れます。バスの中で静かに息を引き取ったマスターでしたが、そのあまりの巨体ゆえに、彼の亡骸を扉から運び出すことはできませんでした。結局、当局は重機を持ち込み、バスを無残に引き裂いて、遺体を収容するしかなかったのです。

この光景は、少年にとって世界の崩壊そのものでした。完璧な聖域であり、宇宙であったバスが、その主の「成長」の果てに、外部の力によって暴力的に破壊されてしまう。少年は、かつて心に刻んだ象のインディラの悲劇を、そこに重ねて見たに違いありません。この出来事によって、彼の信念は確固たるものになります。「大きくなること、それは悲劇である」。この瞬間、少年は自らの成長を止めることを、静かに、しかし固く決意したのです。

ここで、物語のタイトルである「猫を抱いて象と泳ぐ」という言葉が持つ、深い意味が浮かび上がってきます。彼が抱きしめる「猫」は、小さく温かい、今ここにある慰めであり、集中のための支えです。それは彼の「居場所」への物理的な繋がりを示しています。一方で、彼の心に棲み続ける「象」は、巨大で悲劇的な記憶の重みであり、彼の世界観を形作る哲学そのものです。そして「泳ぐ」という行為は、マスターが教えてくれたチェス、すなわち人生という無限の海を渡っていく彼の唯一の術を指しているのでしょう。

マスターの死をきっかけに、少年は自らの意志の力で、本当に身体の成長を止めてしまいます。彼は永遠に11歳の姿のまま、時を止めた存在となるのです。これは幻想的な出来事ですが、それ以上に、自らの純粋で完璧な世界を守ろうとする、彼の魂の決意の表れとして読むことができます。

彼の類い稀な才能と、盤の下に潜って対局するという特異なスタイルは、やがて「海底チェス倶楽部」と呼ばれる秘密の組織の目に留まります。彼らは少年に、チェスを指すからくり人形(オートマタ)の操縦者になることを提案しました。その人形は、かつて「盤上の詩人」と称賛された実在のチェス世界王者、アレクサンドル・アリョーヒンにちなんで「リトル・アリョーヒン」と名付けられていました。こうして少年は、盤の下の暗闇から人形を操る、伝説の存在として知られるようになるのです。

この海底チェス倶楽部で、少年は想像の世界にいた「ミイラ」と、現実の世界で再会を果たします。もちろん、彼女は壁に埋められたミイラではありません。倶楽部で働く、物静かで美しい一人の若い女性でした。二人は多くの言葉を交わすことなく、しかし、互いが同じように「声を持たない」存在であること、どこかこの世界に馴染めずに浮遊している存在であることを瞬時に理解し、静かな絆で結ばれていきます。

そして、リトル・アリョーヒンとしての彼の公式デビュー戦の相手は、「老婆令嬢」と呼ばれる倶楽部の裕福なパトロンでした。この対局には、彼の祖母も立ち会っています。孫が言葉ではなく、チェスという深遠な対話を通して世界と渡り合い、静かな勝利を収める姿を見届けた祖母は、長年、まるで体の一部のように握りしめていた一枚の布巾を、その夜、ついに手放すのです。彼女の長年の祈りが、一つの形となって成就した瞬間でした。

物語は、最も痛ましく、そして美しいクライマックスへと向かっていきます。倶楽部の退廃的なパトロンたちのために、「人間チェス」という余興が催されることになりました。少年はリトル・アリョーヒンとして片方のプレイヤーとなり、そして彼の想い人であるミイラは、彼の側の駒の一つとして、巨大なチェス盤の上に立っていたのです。

少年は、盤上の駒が織りなす抽象的な美と論理の世界に没頭していました。彼はゲームの残酷な本質を見失ったまま、戦略的に優れた一手として、ある駒を「犠牲(サクリファイス)」に差し出します。しかし、その盤上の抽象的な一手が、現実の世界で恐ろしい悲劇を引き起こしてしまいました。犠牲にされた駒の役であったミイラが、酔ったパトロンたちによる屈辱的な行為の標的となってしまったのです。

この出来事は、少年の純粋な世界を根底から揺るがし、粉々に打ち砕きました。彼が信じていた美しく完璧なチェスの世界が、現実の他者を深く傷つける凶器になりうるという事実を、彼は突きつけられます。この事件の後、彼はミイラに顔向けができなくなり、彼女もまた倶楽部から姿を消してしまいました。彼の純粋な美学の追求は、時に他者を顧みない独善的な牢獄にもなりうる。この痛ましい経験は、彼にとって悲劇的な形での「成熟」のきっかけとなったのです。

人間チェスの事件が引き金となり、海底チェス倶楽部は崩壊します。11歳の身体のままの少年は、新たな、そして最後の「居場所」を見つけました。そこは「エチュード」と名付けられた老人専用のマンション。彼の仕事は、夜、眠れずにいる老人たちのために、静かにチェスの相手をすることでした。そこは、見世物のような華やかさとは無縁の、穏やかで優しい時間が流れる場所でした。

そして、彼はミイラと再び繋がります。直接の再会ではありません。手紙を通してでした。二人の文通は続き、やがて彼らは「郵便チェス」を始めます。それは、距離を越えた静かで忍耐強い対話であり、勝ち負けを求めない、棋譜という形で綴られる「心の会話」そのものでした。この郵便チェスこそ、二人の関係性の究極の姿だったのかもしれません。

物語の中には、忘れがたいほど詩的な情景があります。ある日、偶然同じ街を訪れていた少年とミイラは、運河でそれぞれ別のゴンドラに乗り、すれ違うのです。ほんの束の間、二人の視線が交差します。その瞬間、全ての音が消え、永遠のような静寂が二人を包み込みます。物理的には最も近づきながら、決して交わることのない軌道の上にいる二人。この情景は、彼らの関係性、現実では成就しえないけれども、魂のレベルでは深く結ばれているというあり方を、完璧に描き出しているように感じました。

少年の物語は、驚くほど静かに終わりを迎えます。ミイラとの郵便チェスは、決着がつくことなく未完のまま。彼はある日、自室での不慮のガス漏れ事故によって、誰にも看取られることなく息を引き取るのです。その死はあまりに突然で、日常に潜む偶然によるものであり、彼の肉体の儚さを静かに示します。

しかし、この物語において、彼の物理的な死は完全な終わりを意味しませんでした。なぜなら、彼の本質、彼の魂は、もはや肉体の中だけにあるのではなかったからです。それは、彼が生涯をかけて紡ぎ続けた、無数の「美しい棋譜」の中にこそ存在していました。棋譜は、彼の精神と言葉にならない魂が、純粋な形で表現された唯一の媒体であり、彼の声であり、物語そのものだったのです。

ですから、この結末は、一種の「不死」の物語として読むこともできるでしょう。彼の「自己」は、彼の身体と共に消え去ったわけではありません。彼が指したゲームの、抽象的で永遠のパターンの中に、完璧な形で保存されているのです。ミイラとのゲームが未完に終わったことも、もはや悲劇ではありません。彼の人生そのものが、その本質を「棋譜」という永遠の言語に翻訳することに成功した時点で、ある種の完全性を獲得していたのではないでしょうか。

まとめ

小川洋子さんの「猫を抱いて象と泳ぐ」は、リトル・アリョーヒンと呼ばれた一人の少年の、短くも濃密な人生の軌跡をたどる物語です。彼の人生は、現実の世界では未完に終わった交響曲のようであったかもしれません。しかし、彼自身の内なる世界においては、それはどこまでも完璧で美しいものとして完結していたのです。

物語の題名は、彼の生き方そのものを表しています。存在という広大な海を「泳ぐ」ために、小さく具体的な慰め(猫を抱く)を必要とし、同時に、自らの世界を規定する悲劇的な記憶(象)を背負い続ける。その姿は、あまりに大きく残酷な世界の中で、自分だけの聖域を探し求める全ての人々の魂と共鳴するように思えます。

この物語は、ネタバレを知ってから読むと、また違った味わいがあります。少年の選択一つ一つに込められた意味、彼の沈黙の裏にある豊かな世界を、より深く感じ取ることができるでしょう。

彼の肉体は滅びても、彼が生み出した美しい棋譜は、言葉を超えた静かな音楽のように、読者の心の中にいつまでも響き続けるはずです。静謐で、哀愁に満ち、そして深遠な美しさを湛えた、まさに傑作と呼ぶにふさわしい一冊でした。