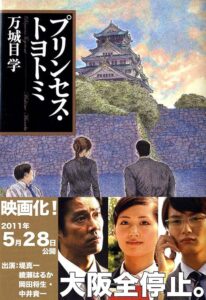

小説「プリンセス・トヨトミ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「プリンセス・トヨトミ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、ある日突然、大阪という大都市がすべての機能を停止させるという、奇想天外な出来事から始まります。なぜ、大阪は止まったのか?その謎を解く鍵は、400年前の歴史に隠されていました。

物語は二つの視点で進みます。一つは、東京から来た会計検査院の調査官たち。彼らは国からの補助金の使途を追って大阪にやってきます。もう一つは、大阪の空堀商店街で暮らす、ごく普通の中学生たち。この二つの物語が交差した時、誰も知らなかった壮大な秘密が姿を現します。

この記事では、まず物語の序盤のあらすじを紹介し、その後、物語の核心に迫る重大なネタバレを含む長文の感想を綴っていきます。壮大な歴史ロマンでありながら、父と子の絆という普遍的なテーマを描いたこの傑作の魅力を、余すところなくお伝えできればと思います。

歴史好きはもちろん、普段あまり本を読まない方でも夢中になれること間違いなしの一冊です。この物語が持つ不思議な魅力に、あなたもきっと引き込まれるはずです。それでは、壮大な大阪の秘密を巡る旅へ、ご案内しましょう。

「プリンセス・トヨトミ」のあらすじ

東京から会計検査院の調査官、松平・鳥居・旭の三人が大阪へ出張してきます。彼らの目的は、国から年間5億円もの補助金を受け取りながら、その活動実態が全く不明な「財団法人OJO」を調査すること。古びたビルの事務所を訪ねるも、職員たちの対応はどこか要領を得ません。

一方、大阪の空堀商店街に暮らす中学生の真田大輔と橋場茶子。大輔は、自分の心と体の性に悩みを抱えていました。そんな彼をいつも守ってきたのが、男勝りで運動神経抜群の幼馴染、茶子です。二人の絆は、まるで兄弟のように強いものでした。

調査官たちがOJOの謎を追ううちに、奇妙な事実に突き当たります。関係者たちは皆、示し合わせたかのように口が重く、調査は壁にぶつかります。そんな中、大輔が受けたいじめへの仕返しをしようとした茶子の無鉄砲な行動が、思わぬ事態を引き起こす引き金となってしまいました。

会計検査院の調査と、子供たちの小さな事件。全く無関係に見えた二つの出来事が、大輔の父・真田幸一が営むお好み焼き屋「太閤」で交錯します。そして、幸一の口から、大阪という街が400年間隠し続けてきた、とんでもない秘密が語られることになるのです。

「プリンセス・トヨトミ」の長文感想(ネタバレあり)

この物語の魅力は、何と言ってもその奇想天外な設定にあります。現代の大阪に、豊臣家の末裔を守るための秘密国家「大阪国」が存在した、という大胆な発想。これが物語の全ての始まりであり、読者を一気に引き込む強力な磁力となっています。

物語を動かすのは、会計検査院の三人の調査官です。リーダー格の松平は「鬼」と恐れられるほど厳格で、その姓は徳川家の旧姓「松平」に由来します。彼の存在は、豊臣の秘密に挑む「徳川方」の象徴として、物語に緊張感を与えています。

彼の部下である鳥居忠子は、おっちょこちょいながらも、時に核心を突く「ミラクル鳥居」。そしてもう一人、日仏ハーフのエリート、旭ゲーンズブール。実は、彼の名「旭」もまた、徳川家康に嫁いだ秀吉の妹・旭姫に繋がり、彼が二つの世界の橋渡し役となることを暗示しています。

彼らが追う謎の法人「OJO」。その事務所はもぬけの殻となり、調査は難航します。大阪中の人々が口裏を合わせたかのような沈黙の壁。この現実的な行政監査の視点から物語が始まることで、荒唐無稽な設定に確かなリアリティが生まれています。

そして、物語のもう一つの主役が、空堀商店街に住む少年、真田大輔です。彼は自分の性に悩み、セーラー服で登校するという勇気ある行動に出ます。彼の姓「真田」は、大坂の陣で豊臣に殉じた真田幸村の血筋を引いていることを示唆しています。

そんな大輔を守るのが、幼馴染の橋場茶子。ボーイッシュで活発な彼女こそが、物語の最大の秘密。彼女の姓「橋場」は秀吉のかつての姓、名は淀殿の幼名「茶々」に由来します。そう、彼女こそが豊臣家の血を引く、現代の「プリンセス」なのです。

この二つのアイデンティティを巡る物語が巧みに対比されています。大輔の個人的な悩みと、茶子が背負う歴史的な宿命。友を守るための茶子の行動が、結果的に大阪国全体を動かす「発動」のきっかけとなる展開は、見事としか言いようがありません。

二つの物語は、大輔の父・幸一が営むお好み焼き屋「太閤」で交わります。OJOの謎を追及する松平に対し、幸一は静かに、しかし堂々と告げます。「私は大阪国総理大臣、真田幸一です」。ここから、物語は一気に加速します。

この告白から明かされるネタバレには、誰もが息をのむでしょう。大阪国は、大坂夏の陣の後、豊臣の遺児・国松を守るために商人たちが結成した秘密組織でした。彼らは、徳川が築いた大坂城の地下に広がる旧大坂城の遺構に「国会議事堂」を築き、400年間も秘密を守り通してきたのです。

そして「OJO」とは、まさに「王女(おうじょ)」のこと。彼らが守ってきたもの、それは現代に生きるプリンセス、橋場茶子のことでした。会計検査院が追っていた5億円の補助金は、この壮大な秘密を守るための運営資金だったのです。

プリンセスである茶子に危険が迫り、同時に会計検査院の調査によって大阪国の存在が暴かれそうになった時、ついに防衛システム「発動」のスイッチが押されます。大阪城は赤くライトアップされ、街の至る所に豊臣の馬印である「瓢箪」が掲げられます。

そして運命の午後4時。大阪のありとあらゆる機能が停止します。男たちは皆、仕事を放り出し、一つの場所を目指して無言の行進を始めます。数万、数十万の男たちが大阪府庁前に集結する光景は、まさに圧巻。それは暴動ではなく、揺るぎない意志を示す荘厳な儀式でした。

クライマックスは、大阪府庁内での松平と真田総理の対決です。松平は法と論理を武器に、国費の不正使用だと糾弾します。こんな「おとぎ話」を、なぜ信じられるのか、と。ここから語られる大阪国の真実こそ、この物語の魂です。

ここからが、この物語で最も重要なネタバレになります。真田総理は、大阪国の男たちが、父と二人きりで地下通路を歩くのは人生で二度だけだと語ります。一度目は少年時代に父に連れられて。そして二度目は、自らが父となり、息子を連れて行く時。

そして、この二度目の旅は、父親が自らの死期を悟った時にだけ行われる、と。父は死を前に、息子にすべてを託すのです。松平の「なぜ信じるのか」という問いに対する真田の答えは、心を打ちます。「それは、父の言葉だからだ」。

彼らが本当に守ってきたもの。それはプリンセスの血筋という事実だけでなく、父から子へと受け継がれる、この神聖で切実な「儀式」そのものだったのです。論理では決して測れない、親子の絆と約束の重み。これこそが、大阪国を400年間支え続けた力の正体でした。

この真実は、松平自身の心の傷をえぐります。彼もまた、死にゆく父の「大事な話がある」という呼びかけを、多忙を理由に拒み続けていた過去があったからです。「鬼の松平」という鎧は剥がされ、後悔を抱えた一人の息子としての素顔が露わになります。

最終的に松平は、大阪国の秘密を守る決断を下します。しかしそれは、職務の放棄ではありません。彼は官僚としての知識を駆使し、補助金の使途を「地域固有の伝統儀式の保存のため」という名目で処理することで、法的に秘密を封印したのです。壮大な歴史ファンタジーは、極めて人間的な愛と後悔の物語へと着地し、静かな感動とともに幕を閉じます。

まとめ

『プリンセス・トヨトミ』は、大阪に秘密国家が存在したという壮大なホラ話から、普遍的な親子の愛という真実を描き出した、万城目学さんの代表作の一つです。歴史のIF(もしも)を、これほどまでにリアルで感動的な物語に昇華させた手腕には、ただただ脱帽するばかりです。

会計検査院の調査という現実的な視点と、子供たちの瑞々しい日常が交錯しながら、少しずつ壮大な謎の核心に迫っていく構成は、ミステリーとしても一級品です。散りばめられた伏線が一つに繋がった時の驚きと感動は、忘れられない読書体験となるでしょう。

物語の核心にあるネタバレ、つまり父から子へと受け継がれる「儀式」の秘密が明かされた時、この物語は単なるエンターテインメントを超えて、私たちの心に深く響くメッセージを投げかけます。私たちが誰かから受け取り、そして誰かに手渡していく想いの大切さを、改めて教えてくれるのです。

大阪という街の魅力、歴史のロマン、そして胸を打つ人間ドラマ。たくさんの要素が詰まった、まさに宝石箱のような小説です。まだ読んだことがない方は、ぜひこの機会に手に取ってみてください。きっと、あなたの心に残る一冊になりますよ。