小説「見果てぬ王道」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「見果てぬ王道」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

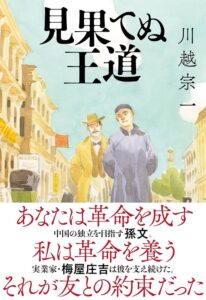

川越宗一さんが描く歴史大河小説「見果てぬ王道」は、読む者の魂を激しく揺さぶる力を持った一冊です。この物語の中心にいるのは、中国革命の父・孫文と、彼を生涯にわたって支え続けた日本人実業家・梅屋庄吉。二人の間に結ばれた、国境を越えた固い友情と盟約が、歴史の巨大なうねりの中で、どのように貫かれていったのかが描かれます。

本作は、歴史の教科書に名を刻んだ英雄の物語というだけではありません。むしろ、歴史の表舞台に立つ者の隣で、その理想を信じ、私財のすべてを投げ打って支援した「名もなき助演者」の、知られざる情熱的な生涯に光を当てた物語なのです。香港で交わされた「君は兵を挙げよ、我は財を挙げて支援す」という誓い。その言葉を胸に、庄吉が歩んだ道は、まさにタイトルそのものでした。

この記事では、そんな梅屋庄吉の壮絶な人生と、彼が見つめ続けた理想の軌跡を、物語の核心に触れながら、私なりの解釈と深い感動を込めて語っていきたいと思います。まだこの傑作に触れていない方、そして既に読了し、その感動を誰かと分かち合いたいと思っている方、どちらにも楽しんでいただけるように筆を進めてまいります。

「見果てぬ王道」のあらすじ

物語は、国際色豊かな港町・長崎に生まれた梅屋庄吉の若き日から始まります。貿易商の跡継ぎでありながら、有り余る情熱と冒険心を抑えきれない彼は、一攫千金を夢見て米相場に挑みますが、無残な大失敗を喫してしまいます。家業を継ぐという安定した未来から弾き出された庄吉は、故郷を飛び出し、アジア大陸の中心地・上海へと渡るのでした。

大陸を放浪する中で、庄吉は香港にたどり着き、写真館を開業して糊口をしのぎます。そこで彼は、人生を決定づける運命の出会いを果たします。その相手こそ、若き革命家・孫文。清王朝を打倒し、欧米列強の支配からアジアを解放するという孫文の熱い理想に、庄吉は心の底から共鳴します。自身も海外で人種差別の屈辱を味わい、理不尽な世界への憤りを抱えていたからです。

「君は兵を挙げよ、我は財を挙げて支援す」。孫文の理想にすべてを懸けることを誓った庄吉は、日本に帰国後、当時最先端の事業であった映画興行に乗り出します。彼が設立した会社は大きな成功を収め、庄吉は「映画王」として莫大な富を手にします。しかし、その富は、秘密裏に孫文の革命活動へと送金され続けていました。何度も失敗を繰り返す革命のために、庄吉は会社の資産、個人の財産を惜しげもなく注ぎ込みます。

やがて辛亥革命が成功し、清朝は崩壊。二人の夢はついに叶ったかのように見えました。しかし、革命の果実を軍閥の巨頭・袁世凱に奪われ、孫文は日本への亡命を余儀なくされます。理想の世界は、まだ遥か遠くに霞んでいました。庄吉は、絶望の淵にいる友を、ただひたすらに支え続けるのです。その先に、どのような結末が待っているのかも知らずに。

「見果てぬ王道」の長文感想(ネタバレあり)

物語の冒頭、長崎での梅屋庄吉の姿は、若さゆえの無謀さと有り余るエネルギーに満ちています。彼が米相場で手痛い失敗を喫する場面は、単なる若者の過ちとして片付けられません。むしろ、この挫折こそが、彼を「梅屋商店の跡継ぎ」という定められた安穏な道から引き剥がし、歴史の荒波へと漕ぎ出させるための、いわば運命の船出の合図だったように思えてならないのです。

もし庄吉が相場で成功し、長崎で名の知れた商人として一生を終えていたなら、彼は孫文と出会うことはなかったでしょう。彼の人生は、おそらく平穏で、満ち足りたものだったかもしれません。しかし、私たちは、そして歴史は、彼の「もう一つの人生」を知ることはなかったのです。この始まりの失敗は、彼の人生にとって最大の不幸でありながら、同時に、彼が真に生きるべき道へと続く扉を開ける、逆説的な祝福だったと感じます。

川越宗一さんの筆は、この庄吉の「restless spirit」、つまり決して一つの場所にとどまることのできない魂の衝動を、鮮やかに描き出します。長崎という国際都市の空気が育んだ彼の気質が、失敗を糧にして、より大きな世界、アジアという混沌の坩堝へと彼を向かわせる。このダイナミックな導入部が、これから始まる壮大な物語への期待感を否応なく高めてくれるのです。

庄吉が香港で孫文と出会う場面は、この物語全体の核心であり、最も胸が熱くなる瞬間の一つです。写真館という、光を操り、一瞬を永遠に切り取る場所で、二人の男の生涯を決定づける誓いが交わされる。この舞台設定からして、もう既に感動的ではありませんか。腐敗した王朝を倒し、民衆を苦しみから解放するという孫文の理想。それは、当時の多くの知識人が抱いた夢だったかもしれません。

しかし、庄吉が心を射抜かれたのは、その理想の正しさだけではなかったはずです。彼は、孫文という人間の持つ、燃えるような情熱、そして曇りのない瞳の奥に宿る誠実さに触れたのです。かつて自身が異国の地で感じた屈辱と憤り。その個人的な体験が、孫文の語る国家レベルの大きな物語と共鳴し、国境や民族といった垣根を軽々と越えていく。ここに、この二人の結びつきの、尋常ならざる深さがあります。

「君は兵を挙げよ、我は財を挙げて支援す」。この誓いの言葉は、理屈や損得勘定を一切含まない、魂と魂の約束です。川越さんは、二人の関係を単なる政治的な盟友としてではなく、深い敬愛で結ばれた、かけがえのない友として描いています。だからこそ、この誓いは、後の庄吉の、常軌を逸したとさえ言えるほどの献身的な行動に、絶対的な説得力を持たせるのです。

日本に帰国した庄吉が映画事業で大成功を収めるパートは、物語に華やかさと躍動感を与えます。黎明期の日本映画界を牽引するパイオニアとして、時代の寵児となる庄吉。その成功物語は、それだけでも一つの立志伝として十分に面白いものです。しかし、本作の凄みは、そのきらびやかな光の裏に、深く濃い影を描き出している点にあります。

庄吉がスクリーンに映し出す数々の活動写真は、大衆に夢と娯楽を与えました。しかし、その事業で得た莫大な利益は、人知れず、海の向こうの革命活動へと注ぎ込まれていく。彼は、華やかな興行師の仮面を被った、革命の金庫番だったのです。会社の金を、時には個人の財産までをも「湯水のように」注ぎ込み、何度も破産の危機に瀕する。この危うい二重生活のスリルと、その根底にある庄吉の覚悟の深さに、私は何度も息を呑みました。

西洋から輸入された最新の娯楽である映画で稼いだ金が、アジアを西洋の軛から解き放つための闘争資金となる。この構造自体が、帝国主義の時代を生きた人間の、したたかで痛切な抵抗のあり方を象徴しているかのようです。庄吉にとって映画事業は、単なる金儲けの手段ではなく、友との誓いを果たすための、聖なる「武器」だったのかもしれません。

長年の闘争の末に辛亥革命が成就し、清朝が倒れる場面。読者も庄吉と共に、ようやく訪れた夜明けに安堵し、大きな喜びに包まれます。しかし、歴史の女神は、それほど甘くはありませんでした。革命の理想は、袁世凱という現実主義者の権力欲の前に、あっけなく踏みにじられてしまいます。この急転直下の展開は、歴史の持つ非情さと複雑さを、まざまざと見せつけます。

理想が裏切られ、友である孫文が失意の亡命者となる。この絶望的な状況においてこそ、梅屋庄吉という人間の真価が問われます。彼の支援は、成功という見返りを期待した投資では断じてなかった。勝利の美酒に酔う時よりも、むしろ敗北と挫折のどん底にいる時にこそ、彼の友情はより強く、より純粋な輝きを放つのです。

袁世凱の裏切りという歴史的な事件は、物語の上で、庄吉の動機がいかに純粋なものであったかを証明する試金石として機能しています。彼は、亡命してきた孫文たちを自邸にかくまい、なおも資金援助を続ける。その姿は、損得や勝ち馬に乗るという発想からは最も遠い場所にあります。彼が歩む「王道」とは、成功が約束された平坦な道ではなく、裏切りと苦難に満ちた、いばらの道だったのです。

この壮大な男たちの物語に、奥行きと複雑な陰影を与えているのが、庄吉を支えた二人の女性、妻のトクと愛人の登米(とめ)の存在です。特に、作者自身が造形の鍵だったと語る登米の存在は、この物語を単なる英雄賛歌に終わらせないための、極めて重要な役割を担っています。

妻のトクは、夫の危険な秘密を知りながら、すべてを受け入れ、その帰りを待ち続ける、いわば伝統的な「支える女」の姿を体現しています。彼女の忍耐と苦悩は、革命という大義の裏で、いかに多くの個人の人生が犠牲になっていたかを静かに物語ります。「倫を外れねば生きてゆけぬ者が跡を絶たない」という彼女の言葉は、夫の不貞と革命への傾倒、その両方に向けられた、諦観と深い理解に満ちた呟きのように聞こえます。

一方、上海で出会った登米は、庄吉の理想主義に冷めた視線を投げかける、もう一人の自分のような存在です。彼女は、庄吉の行動を絶対的に肯定せず、「一歩引いた場所から相対的に物事を見られる」人物として描かれます。彼女の存在は、庄吉の「偉業」が、道徳的な危うさや個人的な情愛といった、人間的な領域と常に隣接していたという事実を浮き彫りにします。この二人の女性の視点を通じて、物語は、歴史の大きな物語だけでは掬い取れない、人間の心の機微や葛藤を見事に描ききっているのです。

物語の終盤、志半ばで病に倒れる孫文。彼の死は、庄吉にとって、自らの半身を失うにも等しい、計り知れない喪失であったことでしょう。しかし、庄吉の物語はそこで終わりません。彼は、友の死という悲しみを、その偉業と理想を後世に伝えるという、新たな使命へと昇華させていくのです。

その象徴が、今も世界各地に残る孫文の銅像の建立です。それは、革命の資金提供という、決して歴史の表には出ることのなかった庄吉の支援が、初めて形となって現れた瞬間でした。銅像は、亡き友への鎮魂であり、二人が共に見た夢の記念碑であり、そして何よりも、庄吉自身が生涯をかけて貫いた誓いの証だったのです。

莫大な財産と人生のすべてを捧げた結果、彼が手にしたものは、安定した国家でも、政治的な名誉でもありませんでした。ただ、「見果てぬ王道」を、友と共に、最後まで歩き抜いたという静かな自負だけが残った。この結末は、私たちに問いかけます。人生の価値とは、目標を達成することにあるのか、それとも、理想を追い求め、ひたむきに歩み続けるその過程にこそあるのか、と。梅屋庄吉の生涯は、その問いに対する、一つの力強い答えを示しているように思います。

まとめ

川越宗一さんの「見果てぬ王道」は、梅屋庄吉という一人の日本人の、驚くべき生涯を鮮やかに蘇らせた傑作でした。歴史に埋もれていた庄吉と孫文の国境を越えた友情は、読む者の心を強く打ちます。

物語は、庄吉が香港で孫文と出会い、その革命を生涯にわたって支え続ける様を軸に展開します。映画事業で得た巨万の富を、人知れず革命資金として注ぎ込み続けた庄吉。その行動は、損得を超えた、純粋な理想と友情に根差したものでした。

本作の魅力は、ただの偉人伝に終わらない、人間の複雑さや歴史の非情さをも描ききっている点にあります。革命の成功と挫折、そして大義の裏にある個人の犠牲や葛藤。それらすべてを内包しながら、それでも理想を追い続けた人間の姿は、深い感動を与えずにはいられません。

この記事を通じて、梅屋庄吉という人物の魅力と、「見果てぬ王道」という物語の持つ壮大なスケールが少しでも伝われば幸いです。歴史の大きなうねりの中に咲いた、一輪の誠の友情の物語を、ぜひ手に取ってみてください。