小説「きいろいゾウ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「きいろいゾウ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

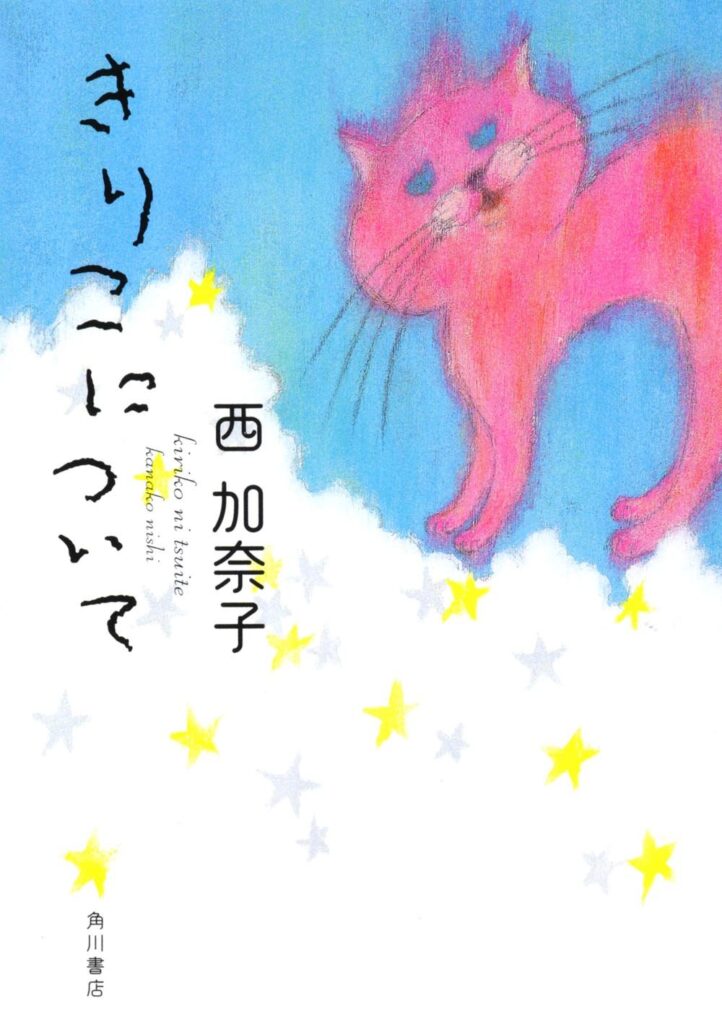

西加奈子さんの長編作「きいろいゾウ」は、都会の喧騒を離れ、自然豊かな田舎でひっそりと暮らす夫婦の物語です。一見すると牧歌的で穏やかな日常が描かれているように見えますが、その内側には夫婦それぞれが抱える複雑な秘密と、そこから生じる心の機微が繊細に織り込まれています。読者は、この夫婦の穏やかな日々の裏に潜む不安定さ、そして人間関係の脆くも美しい均衡を目の当たりにすることでしょう。

本作は、後に宮崎あおいさんと向井理さんの主演で映画化もされた人気作で、西加奈子さんの作品の中でも特に多くの読者に愛されています。ツマとムコさん、お互いを愛称で呼び合う彼らの生活は、まるでメルヘンの世界に迷い込んだかのよう。しかし、そのメルヘンチックな世界観の中にこそ、普遍的な人間の葛藤や成長の物語が息づいているのです。

物語が進むにつれて、表面的な平和が実は危うい均衡の上に成り立っていることが明らかになります。夫婦の間に少しずつ綻びが生まれ、読者は平和に見える日常が常に内包する不安定さ、そして人間関係の繊細なバランスを痛感させられるでしょう。この作品は、私たちの誰もが経験しうる、予測不能な出来事や内面の不安に対する人間の無力感を象徴的に表現しています。

しかし、西加奈子さんは、そんな人間の弱さや不完全さを慈しむような温かい視線で、登場人物たちを描いています。秘密や葛藤を抱えながらも、それでもなお相手を慈しみ、関係を育もうとする夫婦の姿は、多くの読者の心に深く響くはずです。この物語は、愛の多様な形と、真の絆を築くために必要な勇気と受容を私たちに教えてくれるのです。

「きいろいゾウ」のあらすじ

西加奈子さんの「きいろいゾウ」は、都会から田舎へと移り住んだ若い夫婦、ツマとムコさんの物語です。ツマこと妻利愛子と、ムコさんこと武辜歩は、お互いを本名ではなく愛称で呼び合い、古民家で穏やかな日々を送っています。ツマは植物や動物、さらには虫の声までも聞くことができるという、常人にはない特別な感性の持ち主。心臓が弱く、幼い頃には長期入院を経験しており、その際に読んだ絵本「きいろいゾウ」が彼女の心の支えでした。

一方、ムコさんは売れない小説家で、昼間は老人ホームで働いています。彼はツマの奔放な感性を優しく見守り、二人の田舎暮らしを支える存在です。ムコさんは日記を綴る習慣があり、そこにはツマへの心配や小説が書けない苦悩、そして彼自身の秘めた過去に関する葛藤が記されています。ツマはムコさんの日記の存在を知り、こっそりとそれを読んでいます。二人の間には、言葉だけでは伝えきれない、しかし確かな愛情と信頼が育まれているように見えました。

そんな穏やかな二人の生活に、ある日変化が訪れます。ムコさん宛に届いた一通の手紙。それは、ムコさんが長年抱え続けてきた秘密の扉を開くきっかけとなります。ムコさんの背中には、大きな極彩色の鳥の刺青が彫られており、この刺青が彼の過去、特に20歳の頃に東京で出会ったある女性との関係に深く結びついているのです。その女性は美しい鳥の絵を描く人で、ムコさんは彼女に強く惹かれていましたが、彼女は著名な研究者の妻であり、重い障害を持つ子供を抱え、日々涙を流していました。ムコさんは彼女に頼まれて訪ねるうちに、彼女が彼の背中に鳥の絵を描くようになり、最終的に彼女は精神病院に入院してしまいます。この経験がムコさんにとって大きな心の傷となり、鳥の刺青は彼を過去に縛り付ける象徴となっていました。

しかし、物語が進むにつれて、ツマもまたムコさんに打ち明けていない秘密を抱えていることが明らかになります。彼女もまた、幼い頃に心臓の病気を患い、長期入院していた過去がありました。お互いを深く愛しているにもかかわらず、最も大切な部分を隠し合う二人の間には、徐々に心の隔たりが生じ始めます。ツマの感情が不安定になり、ムコさんの日記を読むことで彼の秘密に気づき始める一方、ムコさんは自身の過去と向き合えず、コミュニケーションのすれ違いが深まっていきます。そして、ムコさんは、過去の女性からの手紙をきっかけに、ツマを一人残して東京へ向かうことになります。

「きいろいゾウ」の長文感想(ネタバレあり)

西加奈子さんの「きいろいゾウ」を読み終えた時、私の心には温かい光が差し込み、同時に人間関係の奥深さについて深く考えさせられました。この作品は、ただの夫婦の物語ではありません。秘密を抱え、不器用ながらも互いを慈しみ、真の愛とは何かを問いかける、そんな普遍的なテーマがぎっしりと詰まっています。

物語の冒頭で描かれるツマとムコさんの田舎での生活は、まるで絵本から抜け出してきたような牧歌的な雰囲気で、読者の心を穏やかにします。お互いを「ツマ」「ムコさん」と呼び合う二人の姿は、形式にとらわれない純粋な愛の象徴のように見えました。ツマの、植物や動物の声が聞こえるという特別な感性は、この物語全体にファンタジーのような色彩を与え、現実世界との優しい境界線を作り出しています。彼女の純粋さ、そして感情の豊かさは、時に危うさを感じさせながらも、読者を強く惹きつけます。

しかし、この穏やかな日常は、ムコさんの背中に彫られた鳥の刺青、そして彼に届く一通の手紙によって、大きな波紋が立ち上がります。彼の過去に隠された秘密、それは彼が長年抱え続けてきた心の傷であり、ツマには決して明かされなかった事実です。ここで、物語は一気に深みを増し、単なる平和な夫婦の物語から、人間の内面的な葛藤が浮き彫りになるドラマへと変貌します。

ムコさんの過去の女性との関係、そして鳥の刺青が持つ象徴性は、彼の内面の葛藤を鮮やかに描き出しています。彼が最初「うずくまっている鳥」だと思っていたものが、実は「羽を広げて飛ぼうとしている鳥」であったと気づく過程は、彼の心理的な変化、つまり過去の呪縛から解放され、前向きな一歩を踏み出す姿を暗示しています。この刺青は、彼のトラウマでありながら、同時にツマとの出会いによって救われるという、再生の象徴にもなっているのです。

そして、ツマもまた、心臓の病気という秘密を抱えていました。お互いを深く愛しているはずなのに、最も大切な部分を隠し合う二人の姿は、人間関係における「秘密」の複雑さを示しています。愛するがゆえに、相手を心配させたくない、傷つけたくないという気持ちが、かえって心の隔たりを生み出すという皮肉。これは、多くの人が経験する、普遍的な人間関係のジレンマを浮き彫りにしています。

物語は、ツマの奔放な語りと、ムコさんの内省的な日記という、二つの異なる視点から交互に語られます。ツマのひらがな混じりの詩的な文章は、彼女の感情豊かな内面をそのまま映し出し、ムコさんの漢字が多く簡潔な日記は、彼の現実的で内省的な思考を伝えます。この対照的な語り口が、夫婦が同じ出来事を経験しながらも、それぞれ異なる世界観で現実を認識していることを示しており、二人の間のコミュニケーションのすれ違いをより鮮明に描き出しています。言葉だけでは伝えきれない感情、そして理解し合うことの難しさを、読者は痛感させられます。

秘密の隠蔽は、夫婦間の不信感を増幅させ、ツマの感情の爆発へと繋がります。ムコさんの日記を読んでいたツマが、彼の秘密に気づき、怒りや不安を募らせていく様子は、切なくもリアルです。感情が高ぶって泣き叫んだり、時にはコップを叩き割ったりするツマの姿は、一見すると過剰な表現に見えるかもしれません。しかし、それは彼女の深い愛情と、それが伝わらないことへの切実な叫びであり、不器用な愛情表現として描かれています。

そして、物語の最大の転機は、ムコさんがツマを一人残して東京へ向かうことです。この一時的な離別は、夫婦関係の最大の危機でありながら、同時に二人がそれぞれ自己と向き合い、成長するための重要なプロセスとなります。ムコさんは東京で過去の女性と再会し、長年書けなかった小説を完成させます。この小説は、彼自身の過去との決別と、ツマとの新たな関係への決意を象徴するものでした。

一方、ツマもまた、ムコさんの不在を通して、彼への愛情を再確認し、自身の内面を深く見つめ直します。隣人の大地くんからの手紙に書かれた「ツマさんを守れるのはムコさんしかいない」という言葉は、ツマにムコへの深い信頼と愛情を確信させます。大地くんがツマの影響で学校に行くことを決意し、大人になることの恐れを乗り越えていく姿は、ツマが他者に与える影響の大きさを物語っており、深く心に残ります。

この物語のタイトルにもなっている絵本「きいろいゾウ」は、単なる小道具ではありません。ひとりぼっちで暮らす黄色いゾウと、病気の女の子の物語は、ツマとムコさんの運命、そして作品全体のテーマに深く関わっています。特別な能力を捨てて普通になることを選ぶゾウの姿は、孤独からの解放と真の繋がりを求める深い欲求の表れであり、これはムコさんが過去の重荷を手放し、ツマとの絆を再構築する過程と深くシンクロしています。絵本は、彼らが直面する「孤独」と「繋がり」のテーマを先取りし、解決への道筋を示唆しているのです。

特に感動的なのは、ムコさんが田舎に戻った後、ツマが彼の日記の最終ページに「羽」を挟んでいたことを知る場面です。この「羽」は、ムコさんの背中の鳥の刺青、そして絵本「きいろいゾウ」の「空を飛ぶ」という要素と深く結びついています。言葉での直接的な告白がなかったにもかかわらず、ツマがムコの過去の秘密を知り、それを受け入れたこと、そして彼が過去から解放されたことを象徴しているのです。この瞬間、二人の間に存在した秘密が「共有」され、表面的なコミュニケーションの断絶が解消され、より深いレベルでの信頼関係が再構築されます。真の理解と受容は、必ずしも言葉による説明を必要としない場合があることを、この場面は雄弁に語っています。

物語の終盤、ムコさんとツマの再会は、多くを語らない中で、言葉を超えた深い理解と受容が描かれています。ムコさんが「僕の側にいて、泣いたり笑ったりでちょっと面倒だけど、大好きな僕のツマです」と心の中で語る言葉は、彼がツマの全てを受け入れている証拠です。二人の間に交わされる「ただいま」「お帰り」という短い言葉と、ツマの笑い声は、秘密を乗り越え、互いの不完全さを認め合った上での、より深く強固な愛の形を示唆しています。

「きいろいゾウ」は、単なる夫婦の物語に留まらず、「大人になること」の葛藤や、社会の期待に縛られずに自分自身の素直さを肯定することの重要性を問いかけます。ツマのキャラクターは、「じぶんの素直さを殺してはいけない」という西加奈子さんのメッセージを強く体現しており、読者に自身の感情や感性を肯定することの重要性を気づかせます。そして、人間関係における秘密、信頼、そして許しがいかに重要であるかを深く掘り下げています。

この作品は、西加奈子さんの作品に共通する「人生の肯定」というテーマを色濃く反映しています。人間の「汚くて醜い部分」や「わがままで自己中な振る舞い」をも白日の下に晒しながら、それでもなお「命すべてを祝福したい」という温かいメッセージを伝えてくれるのです。完璧ではない人間性や日常の中にこそ、真の幸福や愛の尊さが存在するという視点は、現代社会を生きる私たちに大きな慰めと希望を与えてくれます。

不器用ながらも生涯の伴侶だと自覚し合うツマとムコさんの姿は、私たちに人と人との出会いに希望を持たせ、人間愛がぎっしり詰まった一冊だと言えるでしょう。愛は、自然発生的な感情だけでなく、意識的な努力と継続的なケアを必要とするものであることを、この物語は教えてくれます。秘密や葛藤を乗り越え、より深く、強固なものへと変化していく愛の姿は、完璧ではないが故に尊い、人間らしい愛の形を描いています。

「きいろいゾウ」は、読者自身の内面や人生観に深く響く普遍的な問いを投げかけ、読後には清々しい感動が残ります。愛する人と出会い、もし相手も愛してくれたなら、全力でその関係を慈しみ育て続けよう。そんな、温かく力強いメッセージが、この物語には込められているのです。

まとめ

西加奈子さんの「きいろいゾウ」は、都会から田舎へ移り住んだツマとムコさんの夫婦の物語です。一見穏やかな日々の中に隠された秘密と、それによって生じる心の隔たりが、繊細な筆致で描かれています。ツマの特別な感性とムコさんの過去の傷、それぞれの秘密が夫婦関係に緊張をもたらし、コミュニケーションのすれ違いが深まっていく過程は、多くの人間関係に共通する脆弱性を浮き彫りにします。

しかし、物語はそこで終わりません。ムコさんが自身の過去と向き合い、ツマがその不在を通して彼への愛情と自身の内面を深く見つめ直すことで、二人の関係は再生へと向かいます。特に、物語全体を象徴する絵本「きいろいゾウ」は、孤独からの解放と真の繋がりを求める普遍的なテーマを夫婦の運命と結びつけ、彼らの絆が単なる偶然ではない、運命的なものであったことを示唆します。

最終的に、言葉を超えた深い理解と受容に至る夫婦の姿は、愛が単なる感情ではなく、互いの不完全さを受け入れ、時には沈黙の中に真実を見出す努力と継続のプロセスであることを教えてくれます。この作品は、「大人になること」の社会的な規範に縛られず、自身の素直な感情や感性を肯定することの重要性を問いかけ、秘密や過ちをも含めた人間関係の複雑さの中で、いかに信頼と許しを育むべきかという普遍的な問いを投げかけます。

「きいろいゾウ」は、人生の不完全さや困難の中にも、確かな愛と幸福、そして生命への肯定的なメッセージを見出すことができる、深く心に響く作品です。読後には、温かい感動と、人間関係を慈しむことの大切さを改めて感じることでしょう。